高級ワインの大失敗から学ぶ教訓

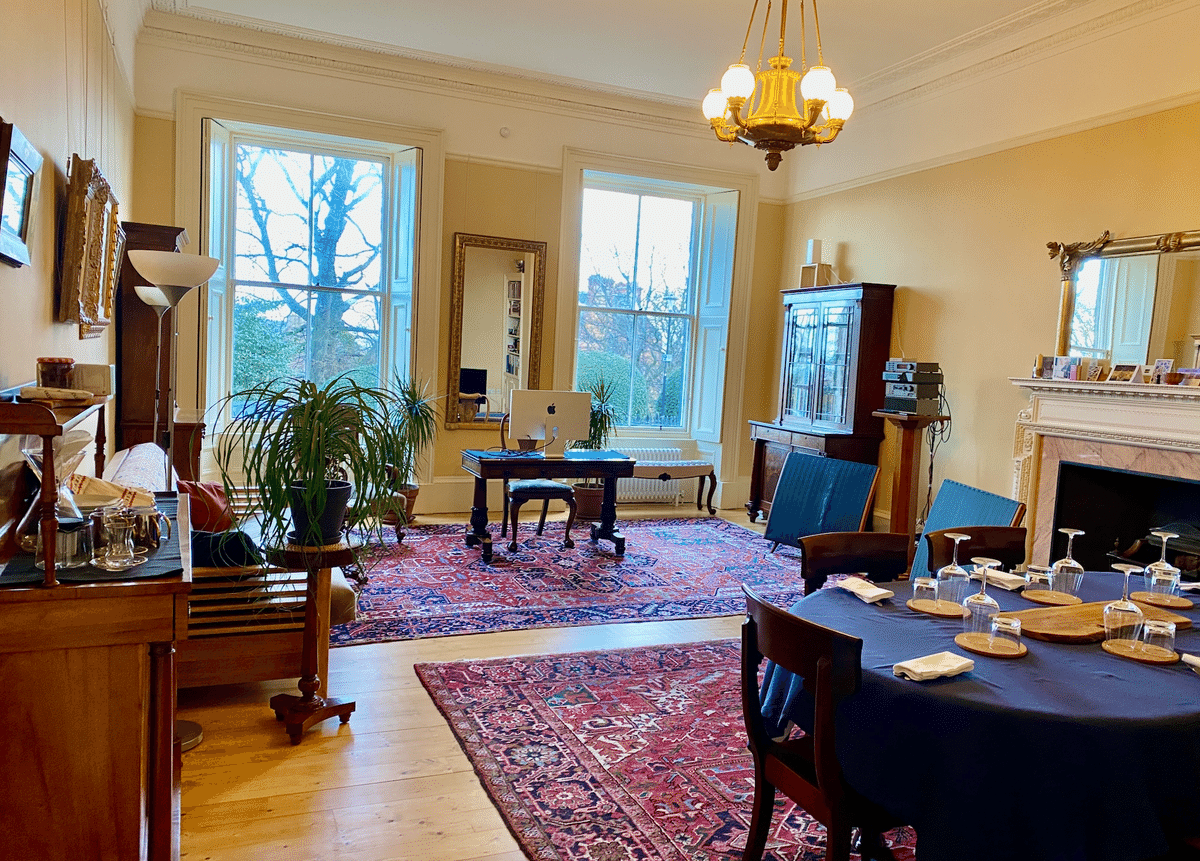

エディンバラで知り合ったハイソなご夫婦2組をご招待して、うちでランチと言うことになり、いつもここを見にきてくれる人はご存知、庶民的オークションで手に入れた㊙️のワインを再び試す日がやってきました。この1本はオークションの片隅で1本だけポツンと売られており、オークションで争った時には他の競合は1組だけで値段が釣り上がることなくあっさりと手に入れました。

シャトー・ラネッサン 1979

(45年前ってどれだけどんな人の手に渡り、どんな人生を歩んできたのか、ワクワクしませんか)

普段飲みに買うようなワインは載っていないので、全く使い物にならなかった「世界のワインの本」がここでようやく本領発揮です。

ボルドーのメドック中央部はサンジュリアンとマルゴーの間。葡萄の根は浅く、ワインに複雑さは少ない、ふ〜ん。サンジュリアンの近くにあるクリュブルジョア(1855年のメドック格付に参加しなかったため、後付けの格付け)の中で

シャトーラネッサンは傑出している

と書いてあります。黄色マーカーで線を引いちゃったわ。しかもこのページの写真はシャトーラネッサンが掲載されており、メジャーなのがわかりますね。

友人たち到着2時間前に、ワインをデキャンタに移します。45年の時を経て、オープン!

まずはコルクが木っ端微塵の洗礼です。すごく気をつけていたんですけどね。

いやいやいや、でも、こんなの失敗のうちに入りません。落ち着いて割り箸でコルクを落とし、用意していた布でちゃんと漉しながらデキャンタしました。

香りは悪くない。これから花ひらくように空気に触れたワインが、そのポテンシャルを大きく . . .

と夢想していると、夫が「濁りが気になる」と言い始め、慌てて小さなグラスでテイスティングをしてみました

古いものほどオレンジに近くなる傾向があるとはいえ左のワインの濁りが見えるでしょうか

写真、ちょっと見えにくくて申し訳ないのだけれども、確かに濁っていて

しかも「オフ」=オフフレーバーの酸化臭ならず酸化した味。

あぁあああぁああぁあぁぁあ これは大失敗。

すごく楽しみにしていたんだけどなあ。

そこから慌てて予備のワインに切り替えました

ハイソな友が来るのに、と緊張して、思わず、ここでブリジットジョーンズの日記のように、全てがぐっちゃぐちゃになって、お砂糖と塩を間違えたり、青い色のスープが完成してしまったりするところかと思いましたが

大丈夫です。

特にケーキは前日に作っておいた方が美味しいんだよね

とは言ったものの、ここからお料理などの出来上がりの写真を全然撮る暇もなかったので、写真なし。無事、特別美味しいワインを飲む会は、普通に美味しいワインを飲む回になって終了いたしました。

このオフのワインは、2時間ほど煮詰めてワインソースにしています。

やっぱり香りは全然悪くないのが不思議

さあ、みなさんもご一緒に、今日の教訓。

オフフレーバーのワインは一度経験しておくと良い

これで、レストランでワインを頼んだ時に、グラスに注がれた少量のワインに「テイスティングをどうぞ . . . 」というあの気まずい瞬間にも、堂々と、この期待値マックス→オフ状態のワインを飲んだ経験を活かして、オフかオフでないかの区別をしっかりつけることができるようになりました。色のチェック、濁りのチェックはやはり大事

ワインの様々なウンチクもろもろにどうも気後れして、いかにもワイン通みたいにグラスをくるりくるりと鮮やかに回転させ、白のテーブルクロスをバックにワインの色をチェックしている人々は嫌味なんではないかと思っていましたが、でもやっぱり大事なことなんですね。濁りを発見したら、香りが良くてもこれはやばいかも、ということなんです。どんなに高級、高額、有名なワインでもオフになる

有名どころのワインでも保存状態によったり様々な理由でオフにはなります。当たり前と言っては当たり前ですが。ただし、オフと言っても香りは素敵なままだったり、ちょっとした酸味であればその酸味そのものを「複雑さ」としてエイジングのワインのあるあるとして許容することもあってもいいということになるということを知りました。

ワインをリジェクトできるようになるかもしれない

これでテイスティングをし、オフフレーバーのワインであったならば、ちゃんとリジェクトすることができる土壌ができました。私は今までの人生で一度もこのワインはオフフレーバーだと言って返却したことはありません*が、一度だけ、一緒に夕飯を食べていた友人の奥様が返品取り替えを要求していた場面に遭遇したことはあります。彼女の場合は「思ってのと違った」というようなちょっととんでもクレーマに限りなく近いものでした。リジェクトできる理由は「好みと違った」というようなソフトなものではなく、ちゃんと飲める代物ではないオフフレーバーだという条件に限られるということだと理解しています。

*ちなみに、ギリシャのクレタ島旅行中に、ワインバーでXinomavroというブドウの種類の赤ワインを飲んだ時に、レッチーナ**のような味がして、全然飲めなかったことがありました。その時にはおすすめしてくれたバーテンダーにちゃんとこれは苦手ということを伝えたら、代わりのものを出してくれたことがありました。思ってたのと違う、はちゃんと言ってもいいことなんだとは思いますが、なかなかね。

**レッチーナ=ギリシャで造られている、松脂風味のついた白ワイン

エイジングワインを買うなら、同じものをまとめて6本

前回オークションでワインを買った時には6本まとめてピノノワールでした。こちらは正解だったのです。

今回の失敗は、単品1本で売られていたものでした。これは数の違いという単純なものではなく、6本も同じヴィンテージのワインを持っているということは、多分、ワインセラーがあり、きちんと保管されている可能性が高いということになるのかもしれません。対して、1本だけということになると、どこか押入れの奥に45年間忘れられていたり、という方が近いということなのかもしれません。つまり、エイジングワインなら、できるだけそういう背景にも考慮して買う必要がありそうです。

そうそう、しゅーとばるさんの押入れワインを思い出しました!

人生は、「失敗から学ぶもの」だと言いますが、医療の世界でも、他人の失敗から学ぶのがより賢者であると代々言い伝えられております。確かにね、私、失敗しないのでって言えるようになりたいな〜。

いいなと思ったら応援しよう!