第3章【経営戦略として活かす人的資本経営】事業承継と人的資本経営について

最終更新日:2024年5月23日

企業における人的資本情報の整理・可視化や、自発的成長の実現、企業価値向上等を軸として、今回は【経営戦略として活かす人的資本経営】という題目で、人的資本を中心にご説明する内容です。

特に本記事では、人的資本から考える事業承継や、人的資本経営についてお話します。

*本記事は10分以内で読むことができます。

こちらは当社代表の平康慶浩が2023年6月自社セミナーにて講演した内容を全3回にわたってご紹介する記事です。中でも、本記事は「第3回」となりますので、ぜひ他の記事もご覧いただけると嬉しいです!

第1章では、資産を活用するプロセスや、企業を人的資本の観点から整理することについてお話しました。

第2章では、資産価値を上げるためのプロセスと、人的資本の可視化に着目した内容についてお話しました。

人的資本から考える事業承継

事業承継においても、人的資本から考えることが有効な場合が多いです。

多くの会社にて、事業承継対象者は決まっているものの、求められるスキル・知識がない、社風と合わない、覚悟が足りないなどの問題を抱えていることが多いと思われます。

そこで有効な方法が、ボトムアップ型組織を目指すことです。

末端の従業員はそれぞれ現場で経験し、自発的に改善を目指して物を言い、経営層もそれを踏まえて意思決定ができるように成長していくような組織です。

人的資本情報の可視化により、組織のどこにメスを入れれば、自発的に成長できる組織に改善していくのかを考えることができます。

また、トップダウン型のオーナー経営の場合、プロパー社員でも活躍できる、自律型組織を目指すことが大切です。

企業の経営と所有を分離することでオーナーシップを維持したままオーナーの自由度は上がりますし、会社もプロパー社員が活躍でき、選択肢が多い環境になります。

また、人的資本の可視化において重要なこととして、可視化した人的資本を把握し続けることが挙げられます。

可視化する人的資本の内容についてですが、SDGs関連のダイバーシティやコンプライアンス等の人的資本情報はもちろん大切ではありますが、それだけではなく生産性やリーダーシップ等の項目も共に可視化することが必要です。

今日からの人的資本の整理

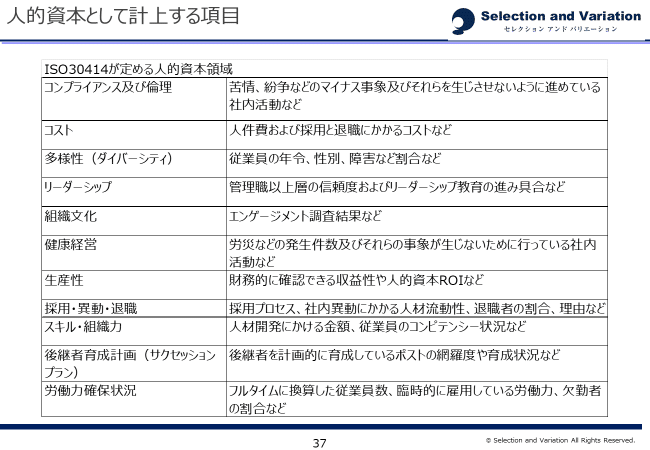

ISO30414の項目

以下は、ISO30414に示されている人的資本の項目です。これらの項目に関するデータが社内にあるかどうか確認しましょう。

人的資本項目のマッピング

以下は、人的資本の項目を財務的な計算の可否および対象範囲の2つの軸で捉えたマッピングです。

ここで、最初に考えるべき項目は中央の列です。もちろん、左側の健康経営等は重要ですが、手を付けやすい領域でもあります。

一方で中央の項目は、それが課題となる企業が多く、「課題だとわかっているけど放置している」というケースが多いです。

左右の列も重要な要素ですが、効果が出やすいのは中央の項目ですので、まずはそこから考えていきましょう。

ではその上で、具体的にどういった対策を打つかというと、それは教育と採用になります。

その際、その会社が置かれている状況によっても対応が変わりますが、地域差によっても変化します。

というのも、東京や大阪などであれば、会社側と従業員側の両方にとって代わりとなる存在が多くあるためです。主要都市では多くの会社・人がいるため、双方の相性が悪ければ地方と比較すれば簡単に採用・転職ができます。

生産性の確認

あらゆる経営活動は、より効率的に価値を生み出すためにあります。その点から、まずは生産性を確認することが必要です。

中でも特に確認すべき項目は

・1人あたり営業利益

・1人あたり売上高

の2つです。

営業利益に関しては、業界標準のデータが記載されているため、比較がしやすいというメリットがあります。例えばコロナショックを受けた2020年付近においては営業利益が低下した業界が多い一方で、変動が少ない業界もありました。もしその業界に属する会社が、当時営業利益が低下していた場合、コロナの影響よりも他社との経営の違いが本質的な原因ではないか、と考えることができます。

また、売上高に関しては会社の規模感も知ることができます。

コストの確認

次に、コストを確認しましょう。確認すべき項目は以下が挙げられます。

・1人あたり採用コスト

・離職1人あたりの機会損失

・平均年収

この中で特に重要なのは1つ目の1人あたり採用コストです。これはあまり計算されないもので、多くの会社は人材紹介会社等に費やしたコストのみを計算していますが、他にも採用にかかった人件費など、多くのコストが発生しているため、合わせて計算することが大事です。

また、この採用コストと同時に、他の2つも確認することが必要です。

例えば、離職防止のため、平均年収を上げることを検討する企業があったとしても、実は無駄で大きな採用コストがかかっていたことが判明したため、実現することが難しいことがわかった、というケースもあります。

そのため、上記の3つをすべて確認しましょう。

費用対効果の測定

従業員に支払うコストを計算した上で、それが見合ったものかどうかを測定する事が必要です。

従業員生涯価値を表すELTVを用いることで、採用など入社前にかかるコストを含めた、従業員の退職時までの貢献価値を測定することができます。

従業員1人あたりの単位で、採用から離職までのコストと生産を考えることが重要です。

以下の記事で、ELTVについて詳しく説明しています。

人の流れの確認

次に、なかなか可視化されないことが多い人の流れを、具体的には以下の項目で確認しましょう。

・採用人数推移と予測(新卒と中途)

・退職人数推移と予測(定年と中途)

・年間異動人数と割合

特に重要なのは、過去の推移とこれからの予測を確認することです。

中途の場合は特に、会社の各現場で必要な人材をその都度採用するだけで、合計の人数は把握しないような状況になりがちです。

また、3つ目の社内異動の情報によって、社内の流動性を知ることができます。これにより、その会社の人材配置が適切かどうかがわかります。

これらの情報を可視化し、業界と比較するなどして、人の流れにおける問題点を知ることができます。

組織のケイパビリティの確認

ビジネスの価値を上げていくためのスキルの源泉を知るために、以下の情報を確認しましょう。

・有資格者数と割合

・1人あたり教育費

・昇格者数

・一人前になる期間

・等級別人数

・対売上教育費比率

特に、日本では教育費が低いと言われているため、教育費を見ることは大切です。

また昇格者数・等級別人数については、年功序列でないかどうかを確認しましょう。

一人前になる期間については、オペレーションを行っている会社以外ではあいまいな場合が多いため、一人前になるために必要な条件・スキルを明確化し、そのために必要な教育を設定する必要があります。

リーダーシップの確認

最後の重要な確認項目として、リーダーシップについての項目が挙げられます。

・経営層の多様性

・サクセッションプランの充足度

・リーダーシップ・エンゲージメント

経営層の多様性については、安直に女性の経営層を増やす、といった施策ではなく職種や専門領域、年齢の多様性を考えることが大切です。

次にサクセッションプランですが、各ポストごとの後継者について考えることが重要です。ありがちなのは役員の後継者から考える、というケースですが、各ポストに対し、必要な能力や、後継者が既にいるかどうかを考え、いないのであれば採用を進める必要があります。

まとめ

本記事では、事業承継と人的資本経営についてご説明しました。

人的資本経営については確認すべき項目を挙げ、少し多いかと思われますが経営課題の把握につながる重要な項目であるため、ぜひご参考にしていただければ嬉しいです!

本記事で、「経営戦略として活かす人的資本経営」は最終章となります。

ここまでご覧いただき、誠にありがとうございました。

また、まだ他の章をご覧いただいていない方は、ぜひそちらもご覧ください!

他にも、人的資本経営に関して、以下の記事も掲載しています。

興味があればのぞいてみてください。

人事制度のことなら、セレクションアンドバリエーションへお気軽にご相談ください。