新卒採用における蛙化現象に対処するにはどうすれば良いか?

新卒採用における蛙化現象ってご存じですか?

元々は恋愛関係で使われていた用語のことで

一度はとても魅力的に感じていた相手に対して

突然幻滅してしまう現象を指します。

採用の現場では

内定や入社をきっかけに、学生や新入社員の

モチベーションが急激に下がる現象

と解釈できます。

つまり、

採用においては内定辞退が対象であり、

入社後においては早期離職が対象となる

キーワードになります。

早期退職に関する防止策は

関連するこちらの記事をご覧ください。

今回は内定辞退に関する蛙化現象と

その防止策について考察したいと思います。

1.なぜ「蛙化現象」は起こるのか?

まずは参考になる記事がありますので

こちらから引用して解説したいと思います。

こちらはリクルートマネジメントソリューションズが

公開している記事ですが、この中では

ファーストキャリアとして納得のできる仕事選び

というテーマで、昨今の学生の特徴として

・安定志向

・自分で選択できないことに対する不安の強さ

・転職という選択肢の身近さ

が要因としてあるそうです。

年々、内定が出た企業に対する納得感という意味では

減少傾向にあり、こうした背景から

「本当にこの会社で良いのか?」

内定をきっかけに生じる不安は過去にもあったが

この事象がネーミングされ「蛙化現象」と

呼ばれるようになったようです。

日本には368万社あると言われていますが、

この無数にある中から1社だけを選ぶというのは

損失回避の意味合いからみても

大きな決断であることは間違いありません。

このような背景の中で、

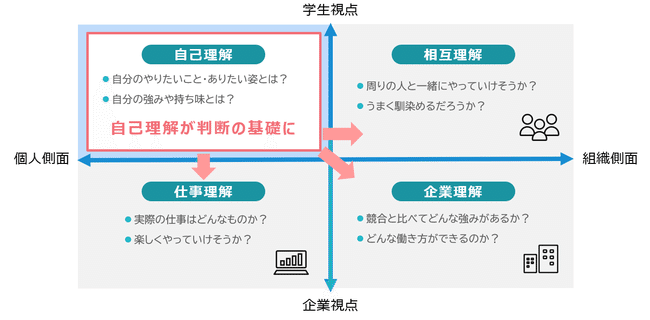

蛙化現象の原因として取り上げられている図が

以下の内容となります。

「不安」が根底にあるということですね。

この意見には私も同意です。

採用活動の中で学生の不安払しょくは非常に重要なことです。

更にこの記事の中では、解決方法の糸口として

以下の図にあるような4つの理解の不足があるとして

学生の状況に合わせてフォローをしてあげると良い

と書かれていました。

2.内定辞退を防ぐ方法

学生が感じている不安をもう一度整理しましょう。

①配属先に対する不安

②条件に対する不安

③軸が不明確による不安

④内定後に得た情報に対する不安

⑤企業からの評価に対する不安

この5つがあるようですね。

では、順番に解決する方法を考察していきたいと思います。

①配属先に関する不安

これは不確定要素が強いことに対する不安ですね。

ジョブ型で移行するのも一つの方法ですが、

標準的なキャリアビジョンと先輩社員たちが

どのようなルートを辿って今があるのか?

イメージし易すく提示してあげるだけでも

不安は大きく払拭できると思います。

採用ホームページなのか、SNSなのか、

はたまたイベントの中なのか、その手段は

各企業の事情によって異なります。

②条件に対する不安

これは上を見ればキリがなく、たくさん受けて、

一番条件の良いところに行くためなら

内定承諾後の辞退だって構わない

と考えている学生は一定数います。

これに対する私の答えは一つです。

そんな人がいることに悩む必要や

フォローする意味ってあるでしょうか?

そんなことよりも、

会社として行うことは別にあると私は考えます。

まず、待遇面に関しては

業界内、地域内で標準以上の待遇を

目指すのは言うまでもありません。

次に、例えば有給取得を一つ取ってみても

制度がきちんと機能しているでしょうか?

これをチェックする必要があります。

(これは社内の現場部署の問題)

また、なぜ取りやすい風土があるのか?

その理由を具体的に伝える努力をしているか?

(これは採用担当者の問題)

と問題を分けて考えてみては如何でしょうか?

学生との約束を守る努力と魅力を伝える努力

は、企業側の責任として必要な努力です。

だからこそ、繰り返しになりますが、

条件で選ぶ学生へのフォローは必要ありません。

なぜなら、それは企業側がいくら努力しても

コントロールできない問題だからです。

③軸が不明確による不安

これは内定を出すまでは、学生も選んでもらうため

良いことしか言いませんので、内定者面談という形で

不安に思っていることをヒアリングするのが効果的です。

そこで、

自己理解に対する不安があったり

社会へ出ることへの不安、環境や人間関係など

様々な不安を抱えていることが察知できたとします。

これは全力でフォローしてあげる必要があります。

個人が考えることなど分からないから知らないと

突き放すのではなく、一緒に考えるというスタンスで

求めている情報や条件面の交渉に対しては

可能な限り、誠実に対応することが求められます。

この部分で対応を誤ると「蛙化現象」が

高確率で発生しますので、内定後のフォローの方が

より気を遣う必要があると言えます。

大企業では、一人の内定者にリクルーターをつけて

定期的に連絡を取ってフォローを行いますが、

中小企業ではそんな時間の余裕がないため、

対応に苦慮することがあると思います。

しかし、人事だけではフォローしきれない場合、

周囲の部署にも協力を依頼して、

将来の自社の戦力を喪失しないために

会社一丸となって取り組めるかがポイントです。

④内定後に出た情報に対する不安

SNSや口コミサイトなどで余計な情報を

目にし、急に不安に駆られる学生がいます。

こうした学生は、とりあえず自社を保険として

承諾を先に延ばし延々と就活を続ける危険性

があります。

まず、このパターンに対しては、

まず新たに得た情報や不安が発生した際の

フォローは必須です。

不祥事等、言いたくない情報であった場合でも

必ず公式見解は述べることが誠意のある対応

と言えるのではないでしょうか。

次に、

内定承諾の期限は、個別の事情を踏まえ、

長めに設定してあげる必要があるものの

必ず一定の所で線を引いた方が

お互いとってメリットがあると思います。

企業側は数にカウントしていたのに

後から急に辞退されると採用人数の計算が

狂ってしまいます。

学生にとっても、決断を促されることで

期限があるから判断しないといけないと

真剣に考えることができるからです。

ただし、オワハラと捉えらないように

十分注意しながら期限の交渉をしましょう。

⑤企業からの評価に対する不安

これは企業によって見解が異なります。

余計なことは言わない方が良いとする会社も

ありますが、私はフィードバックをしても

構わないと考えています。

フォードバックをすることで、

自分のこんな所を評価して採用してくれたのか

と自信にもつながり、学生にポジティブな印象

を与える効果が期待できるからです。

ただし、

個々の感想を返答するのは

非常に危険なので止めた方がよい

と思います。

フォードバックは、採用面接時に評価シートを

つけていると思いますが、その中でどの項目を

どのような形で返答するか予め決めておくことを

強くお勧めします。

なぜなら、この回答は

学生同士で共有されることを

想定した方が良いからです。

決められた内容の通り伝える分には

公正な評価をしている企業という話で済みます。

しかし、個々の担当者の感想で返答すると

その見方や深さにバラつきが発生し、

面接官ガチャなど、あらぬ疑いがかけられる

リスクが伴いかねないからです。

(基本的に内定した人へのフィードバックなので

これは取り越し苦労の可能性は高いですが…)

従って、

この統一化ができないと判断される場合は

「総合的に判断して決定されたものであり、

個々の具体的な評価は非公開としています」

と素直に答えた方がまだ良いでしょう。

なお、これは採用選考における結果のみならず、

内定者を対象に行われる「入社前研修」などにも

適用されます。

こちらに関しては、

ポジティブな内容(自信をもって良いところ)

ネガティブな内容(直した方が良いところ)

の両面をフィードバックしてあげましょう。

ただし、伝え方は予め決めておくこと

こちらも必須ですので間違えないように

注意しないといけません。

3.まとめ

以上のことから、総評すると以下の通りです。

蛙化現象とは、

内定や入社をきっかけに、学生や新入社員の

モチベーションが急激に下がる現象

のことであり、

その主な原因は、

「本当にこの会社で良いのか」

という「不安」が大きな源になっている

ということでした。

この不安要素を分解すると、

①配属先に対する不安

②条件に対する不安

③軸が不明確による不安

④内定後に得た情報に対する不安

⑤企業からの評価に対する不安

という情報に整理することができます。

これを解消する方法は

どの不安が顕在化しているのかによっても

異なってくるのですが、

「不安」が顕在化している場合は

必ずこの不安払しょくに全力を注ぐ

これが必須の対応となります。

具体的な方法としては

・内定者面談

・内定者へリクルーターを付けてフォロー

・先輩社員との交流会

・自社メディアによる周知

・入社前研修 等々

様々な方法がありますが、

いずれの方法に関しても、

「何を伝えるべき情報なのか?」

「何を言ってはいけないのか?」

予め決めておくこと

これが重要なポイントになります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

最近は入社後の早期退社の離脱を防止する施策

を中心にお話をしてきましたが、

ここからは内定辞退を防ぐ方法に話題を移して

いこうと思います。

採用選考の順番に逆行して話すことに

疑問がある方がいるかもしれませんが、

これにも理由があります。

入社後、活躍人材へ成長する所がゴールであり、

そのために採用活動はあるということを忘れて、

採用活動をするケースが後を絶ちません。

それが、様々なトラブルを引き起こす原因となり

ひいては企業のブランドを棄損する可能性がある

と私は考えています。

だからこそ、活躍人材へなってもらうため、

早期退社を防ぐための方法として

どのようなオンボーディングが必要なのか?から

内定辞退を防ぐ方法、そして採用選考の方法と

遡って解説を進めていく予定です。

この記事が良かったという方は

いいね!を

他の記事も読んでみたいと思った方は

フォローを

ぜひよろしくお願いいたします。

【オンボーディングシリーズ】