【鬼滅の刃から学ぶリーダーシップ】勝てる組織に必要な6つのリーダーシップ、鬼殺隊の柱は偏りが致命傷に※ネタバレ注意※

柱って最高峰のはずなのに9人も雁首揃えて「俺TUEEEEE!」してた結果無惨様を倒すのに初代から1000年もかかってるし隊士も一般市民も被害ハンパないし、ぺーぺーの炭治郎の方が先に無惨様を見つけちゃってるし、実はチームリーダーとしてはポンコツだったんじゃ?

というファンに日輪刀で滅殺されそうな仮説を元に、鬼殺隊がより勝てる組織になるには柱をリーダーとしてどう育成すればよかったのか、産屋敷様に伝授させていただきます。

※我々は『鬼滅の刃』も柱たちも大好きです。愛ゆえの改善提案ですのでどうかお許しください。

この記事は「鬼滅の刃から考える」HRシリーズ第3弾です。前の記事はこの記事の最後にリンクしていますのでよろしければ合わせてお読みください。

※以下、原作最終巻までのネタバレを含みます※

▼動画で見たい方はこちらから

※途中登場するコミックスの画像は全て、吾峠呼世晴『鬼滅の刃』(集英社)より引用させていただきました

6つのリーダーシップスタイル

鬼滅の解説に入る前に、まず今回ご紹介する「リーダーシップスタイル」とはなんぞや?というところから。

組織のリーダーは大きく6つのスタイルに分けることができます。必ずしも一人1タイプということではなく、複数のリーダーシップを持つ人もいます。時と場合により複数のリーダーシップを使い分けることで、より良い組織運営ができるリーダーになれるでしょう。

【ビジョンリーダーシップ】

・あの人の夢に参加したいと思わせる力、ぶれない信念や価値観が必要

・変革が必要な場合や組織が急成長している場合に有効

・部下が方向性を理解していない場合に理想論だという不満も上がることがある

【コーチングリーダーシップ】

・自分の考え、スタイル、やり方を押し付けないで相手のやり方を尊重

・深い洞察と思慮に裏付けられたコミュニケーション能力が必要

・部下の将来の成長を重視する傾向があるため直近の目標が達成されにくい

【調整リーダーシップ】

・意思決定プロセスにメンバーを参加させ、合意のもと仕事を進める

・利害関係が入り混じっていたり、手詰まりな状況にある組織に有効

・改善はできても次元を超えたドラスティックな変革は難しい

【仲良しリーダーシップ】

・周囲と同じ目線に立ち、周囲からの信頼を得て、友好的な関係を保つ

・メンバーが有能で、高い自律性を持っている場合に有効

・「いい人」でいるばかりでは乗り越えられない壁があることも知る必要がある

【実力リーダーシップ】

・高い個人技で、背中で引っ張るといった徒弟制度的な育成方法で、自分の技能や能力が他のメンバーよりも明らかに高く、自他共にこれを認めている場合に有効

・部下のモチベーションやコミットメントが低いと逆効果

【指示命令リーダーシップ】

・強制的に指示命令するコマンダースタイルで、比較的単純な業務や、緻密な業務を遂行する場合に有効で、業務効率が良く、短期間で成果を出すことができる

・部下は自分で考える能力が身につかない

この6つのリーダーシップスタイルを軸に、鬼殺隊メンバーのリーダー資質と組織経営改善を解説していきます。

炭治郎はリーダーシップを使い分けていた?

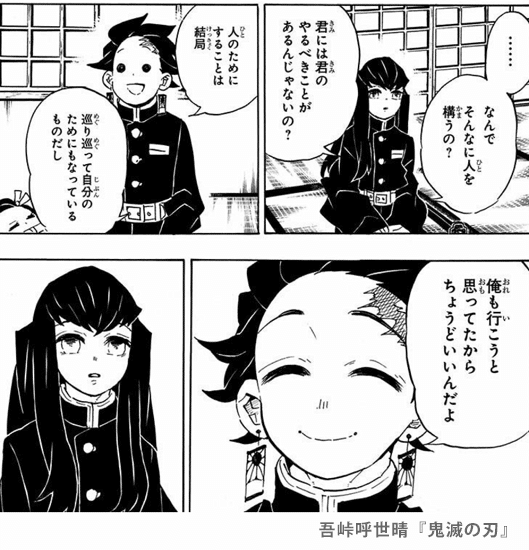

五味田:実は炭治郎さんは場面場面で使い分けてるんですよね。ビジョン示したりコーチングしたり調整したり仲良ししたり・・・炭治郎がリーダーシップを発揮したのでバランスよく組織がまとまって最終的に無惨を倒せたんじゃないかと言う風に考えています。

五味田さんの指摘を受けて見ていくと、確かに炭治郎は柱たちや通称かまぼこ隊の仲間たちとのコミュニケーションにうまく6つのリーダーシップを使い分けているようです。

(ビジョンを示す炭治郎)

(落ち込む伊之助を励ましてコーチングする炭治郎)

(不死川実弥と冨岡義勇の間を取り持ち調整しようとする炭治郎)

柱、リーダーシップスタイル偏りすぎ問題

対して、鬼殺隊最強の9人「柱」のリーダーシップスタイルはどうだったのか?組織を代表する戦士たちですから、組織を束ねるリーダーとしてリーダーシップを発揮していてほしいところですよね。

しかし実際は課題がありました。象徴的なシーンがこちらです。

江本:前線に出なくてもよくなり、余裕が出てきた柱が人材育成を始めるとこうなってしまった、ていうシーン。

鬼が出なくなった空白期間みたいなものがあり、じゃあ「柱稽古」というのをやろうということで、各柱のところをまわって、隊士が腕を上げるということでやっていくんですけど、最終決戦前の訓練なのに、山を下りて逃げる子とかも出たりして…。こういうことは会社でもあるあるですよね。

五味田:(柱に)触れなかったらわからないけれど、触れ始めたら厳しさが出ちゃった、ていう感じなのかな。

江本:「○○部長すごいけど、俺そんなのむりだわ…」みたいな。

五味田:「あの人はすごい」という才能論になっちゃいますね。

あるある。デキる人が突っ走っちゃって周りがついていけなくなるパターン。この柱稽古の問題を組織の問題に置き換えたときに柱のリーダーシップスタイルが課題になってきます。

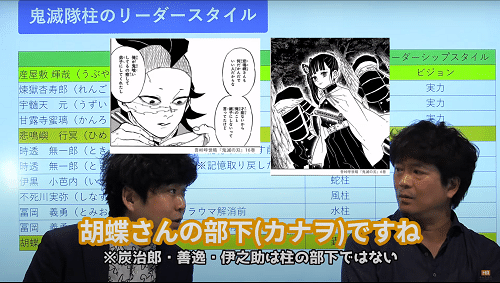

6つのリーダーシップスタイルを柱+お館様に当てはめてみました。

お館様=社長は「鬼を滅殺する」「鬼を多く倒したものが強く、敬われる」「亡くなった隊士たちの名前を忘れず、全員の意思をつないでいく」という明らかなビジョン型。柱たちは?というと・・・

悲鳴嶼行冥と胡蝶しのぶ以外、全員実力型。つまり

・高い個人技で、背中で引っ張るといった徒弟制度的な育成方法で、自分の技能や能力が他のメンバーよりも明らかに高く、自他共にこれを認めている場合に有効

・部下のモチベーションやコミットメントが低いと逆効果

俺(私)強い。ついてこい。ついてこれないやつは知るか!!という、部下が「部長はすごいけど俺は無理だ」となってしまいがちなリーダー。炭治郎みたいな打たれ強い長男気質じゃないとついていけない。9分の7がこれはまずい!下が育ちませんよ!!

鬼殺隊のコーチング型リーダー

五味田:悲鳴嶼さんと胡蝶さんはきちんと部下をつけて育てる、ということをされていたんで、結果として部下が活躍したわけです、最終決戦でね。

江本:不死川弟は呼吸がまさか使えなかった。そりゃ継子はなれんだろうということなんですが、悲鳴嶼さんはそれでクビにしたり、「コイツ使えんな」てなったかというとならない。

どっかの鬼社長とは大違いですね!!

五味田:皆さん思い出してほしいんですけど、最終決戦の時に柱以外で役立った部下いないですよ。悲鳴嶼さんの部下(玄弥)と胡蝶さんの部下(カナヲ)ですね、それ以外みんな「柱を守るんだー!!」「柱いなきゃとっくに殺されてる!」みたいなモブばっかりでしたけど、ちゃんと無惨と、もしくは上弦の鬼と戦えたのはこの二人の部下なんですよ。

五味田:なので、皆さん柱として活躍して素晴らしい方で、僕はすごい好きなんですけど、願わくば部下を育てておいてくれたほうがよかったんじゃないかと思います。確実な成果を出そうと思うと、やっぱり人材育成をするスタイルも使っていただかないといけない。

コーチング型の胡蝶しのぶはカナヲ以外の隊士に対してもその人に合わせた指導をして育てるのがうまかったですね。

お館様は柱をリーダーとしてどう育成すべきだったか?

五味田:もし可能ならなんですが、コーチング型リーダーを育成することですね。煉獄杏寿郎さんはその要素はあったかなと思います。

五味田:その要素を育てるべくやるというのと、やっぱり調整型が少ない(いない)んですよね。それぞれの柱に協力関係がないので、例えば猗窩座が出てきた時に煉獄さん以外にもう一人くらい柱がいれば全然違ったと思うんですよね。調整型で協力していくこともいる。

また、実力型のリーダーはもうプレーヤーとして尖っているので仕方ないとして、補助をつけるということがあると全然違うと思います。

江本:こう見てみると「仕事ができればいいんだろ!!」ていう人ばっかりだったということ…。

五味田:これは短期成果を求められるというところがあるのかなと思うんです。やっぱり目の前に鬼が出てきて守らないわけにはいかないから、広い範囲を守るということを重視しすぎているという…当然仕方ないんですけど。

江本:やっぱりリーダーのスタイルが偏っているというのもいかがなものかということが、鬼滅の刃の鬼殺隊からも学べる、ということですね。

でもやっぱりどうしても、普通に何かを売るとなっても、販売能力が高くて圧倒的に店舗に配置したら人の何倍もやるって人が、結局柱(部長)になりそうですもんね。だけどその事実と調整だったりコーチングだったり、ビジョンだったり、仲良しだったりってまた関係ない。

輝哉さんが現代の組織論を知っていれば、また違ったんですかね。

五味田:本当にそうだと思います。

――次回は、現代のホワイト企業の考え方を元に、鬼殺隊のホワイト組織度を分析し、無慘に勝利する(成果をより効率よくあげる)ための強い組織作りの改善点について3つのアクションポイントをあげ解説していきます!

過去記事はこちら

【『鬼滅の刃』勝手に分析シリーズスピーカー】

◆江本亮

株式会社学生援護会(神奈川)出身。

2005年より求人メディアがASPにて安価で早く提供できるシステム「ジョブメーカー 」にて自社サイト・オウンドメディアによる採用成功を支援、構築実績はこれまで200社以上に及ぶ。「反響があがる求人広告・求人メディア」をテーマに、「indeed対応の自社求人サイト構築システム」の開発などを手がけている。

◆五味田匡功

ソビア社労士法人 創業者兼顧問

クリエイトマネジメント協会 代表取締役

2007年に会計事務所在籍中に社会保険労務士、中小企業診断士に同年度合格。その後、会計事務所内での社内ベンチャーとして社労士事務所を立ち上げ、独立。Wライセンスを活かした人事・労務の設計だけでなく、多数の企業のサポート経験を活かしたビジネスモデルの改善サポートも実施している。また、補助金・助成金申請の仕組化にも注力し、企業支援実績は3,000社を超える。2020年3月に自身が立ち上げた社労士事務所を事業承継すると同時にクリエイトマネジメント協会を承継し、温故知新の精神で既存事業を継続的に実施しつつ、新規事業においても働く人の心の健康を取り戻すべく躍進中。

◆日本次世代企業普及機構(ホワイト財団)について

https://jws-japan.or.jp/

“次世代に残すべき素晴らしい企業”を発見し、ホワイト企業認定によって取り組みを評価・表彰する組織。中堅中小企業がより良い会社を目指すための概念・指標をまとめ、21世紀のモデルケースとなるような素晴らしい会社を称賛し、公表していくことで経営者、従業員にとっての道しるべ「ホワイト企業指標」を生み出すこと、および改善すべきポイントに適切な経営アドバイス、研修、講習を提供していくことを活動目的としています。