落研時代

放送作家の鈴木くんに、ぼくが昔、大学生の頃に落語研究会に入っていて、落語を覚えて演じたり、漫才を書いて舞台に立っている話をしたらやたら食いついてくれた。

「ドラマになりそうな話ですね」なんて言う。

「いや、ならないよ」と当人は思う。

「でも確かに、登場人物が有名になってきたかもね」「そうですよ!」

じゃあ、まぁ、話すけど。面白いかどうかは分からないよ。

そもそもは高田文夫先生への憧れから進学した日大芸術学部放送学科であり、日芸落研。

これはそんな日芸落研で春風亭一之輔、柳家わさび…法大落研で脳みそ夫、三遊亭萬橘、瀧川鯉八…といった才能に出会う中で、自分に出来ることは何なのかと模索する若造の、苦い話である。

【男5人の落語研究会】

写真、左から現・春風亭一之輔さん(先輩の川上さん・当時3年)、渡部さん(2年)、岡本くん(1年)、筆者(1年)、現・柳家わさび(宮崎くん・1年)。

1999年の日芸落研は、男ばかり5人だった。

4年生が4人いたが、彼らは現役OBと言って時々しか顔を出さない。

これは我々、新1年生のデビュー高座である。

一之輔さんはこの頃はまだ髪があって、ピエール瀧に似ていると言われていた。

岡本くんは今、特撮の撮影の仕事をしていて、この所の庵野秀明作品のエンドロールに必ず名前がある。活躍なにより。

先輩渡部さんとは卒業後接点がないのだけど、検索すると朗読のYouTubeなど出てくる。声を聞くと「渡部さんだ!」と思えるのが懐かしい。

わさび。頑張ってるようだがもっと売れろよ!と思っている。

ぼくは今、美術番組を中心に、幅広くいろんな番組を作っている映像制作会社のディレクターだ。

4年生の先輩が「川上は入学した頃から落語上手かったし教えることなんてなかったもん」と言っていたのをよく覚えている。

一之輔さんはプロになるずっと前から圧倒的に落語が上手くて面白かった。落語・演芸に関する知識も豊富で、稽古でも、飲みの席でも、その言葉にはものすごく説得力があった。

「柳好の『野ざらし』、聞いてみな。」

過去の名人の名演をたくさん教えてもらったし、カセットも貸してもらった。読むべき漫画や見るべき映画も教えてもらった。一之輔さんの一人暮らしの部屋に行かせてもらった時、本棚には文庫の小説が色々とあって「こういうのも読んでるんだ」と背表紙を覚えて帰ったりもした。

「風邪の引きはじめに天一を食べると治るんだよ。」

天下一品の江古田店では餃子定食を頼む。これを略して「餃定(ギョーテー)」と呼ぶことなど、どうでもいい事もたくさん教わった。

一之輔さんは1浪して入学しているので、年齢は4年生と同じ。交際中の彼女もいて「やりたい放題も飽きた」と豪語するほど人生経験が豊富だった。浪人経験もなく入学した童貞過ぎる新入生3人からしたら、仰ぎ見るほどオトナな存在。我々3人、本当にうぶだった。

一方、あらゆるハラスメントの体現者と言っても過言でないほど乱暴者でもあった。それでも、ある種のカリスマ性で「しょうがない存在」として不問にされていた感がある。一之輔さんの大学時代のエピソードは枚挙にいとまがない。あの時代を一緒に過ごした人たちは皆1つや2つ、一之輔さんの“あまりよろしくない話”を知っている。だが、電波に乗せられない話ばかりなので、結果的にパブリックイメージがとてもいいんだよ!と評したのは同期の岡本くんであるが、それにはぼくも完全同意である。

ともあれ、圧倒的な実力を持つ先輩に落語を教わり、新入生3人とも、わりと上手になった。演目は全員《道具屋》なのだが、三者三様の工夫をして、初めて人前で落語を披露する事になったのが写真の「春の所沢寄席」である。

これがウケた。

わさびは自分のキャラの延長のような与太郎が面白かったし、岡本くんは違う落語の要素を入れ込んで面白く演じていた。ぼくはサゲから演じはじめて「と、ここから物語は15分前に遡ります」とやったら、そこで掴めて面白くできた。

実はぼく、この模様を録画したビデオを今も持っていて、その客席には現在漫画家の瀧波ユカリさん(当時2年)も映っていたりする。ユカリさんはフォークソング部の所属で、ドラムを叩きながら歌う姿がカッコイイお姉さんだった。よく文連の飲みの席でご一緒した。そう考えるとなかなかの貴重映像ではあるが、はて、世に出していいものだろうか。

ビデオを見返すと新入生3人で「ドラえもんのコント」も演じていて、それもウケている。ぼくがドラえもん役で、秘密道具「どこまでもドア」を出すと、のび太役のわさびが「どこまでもドアを出してどうするんだよ!」と突っ込んでいる。

ウケているが、恥ずかしい。ビデオを公開するのはやはり躊躇われる。

ただ、デビュー戦でウケたぼくらは、相当幸先のいいスタートを切った。これは後から分かったことだが、客が身内ばかりなのに全然ウケてない寄席もあるのだ。だから、人前に立って何かするのが未経験の1年生たちが、初高座で全員笑いを取ってるってスゴい事なんだと、あとから徐々に自信につながっていった。

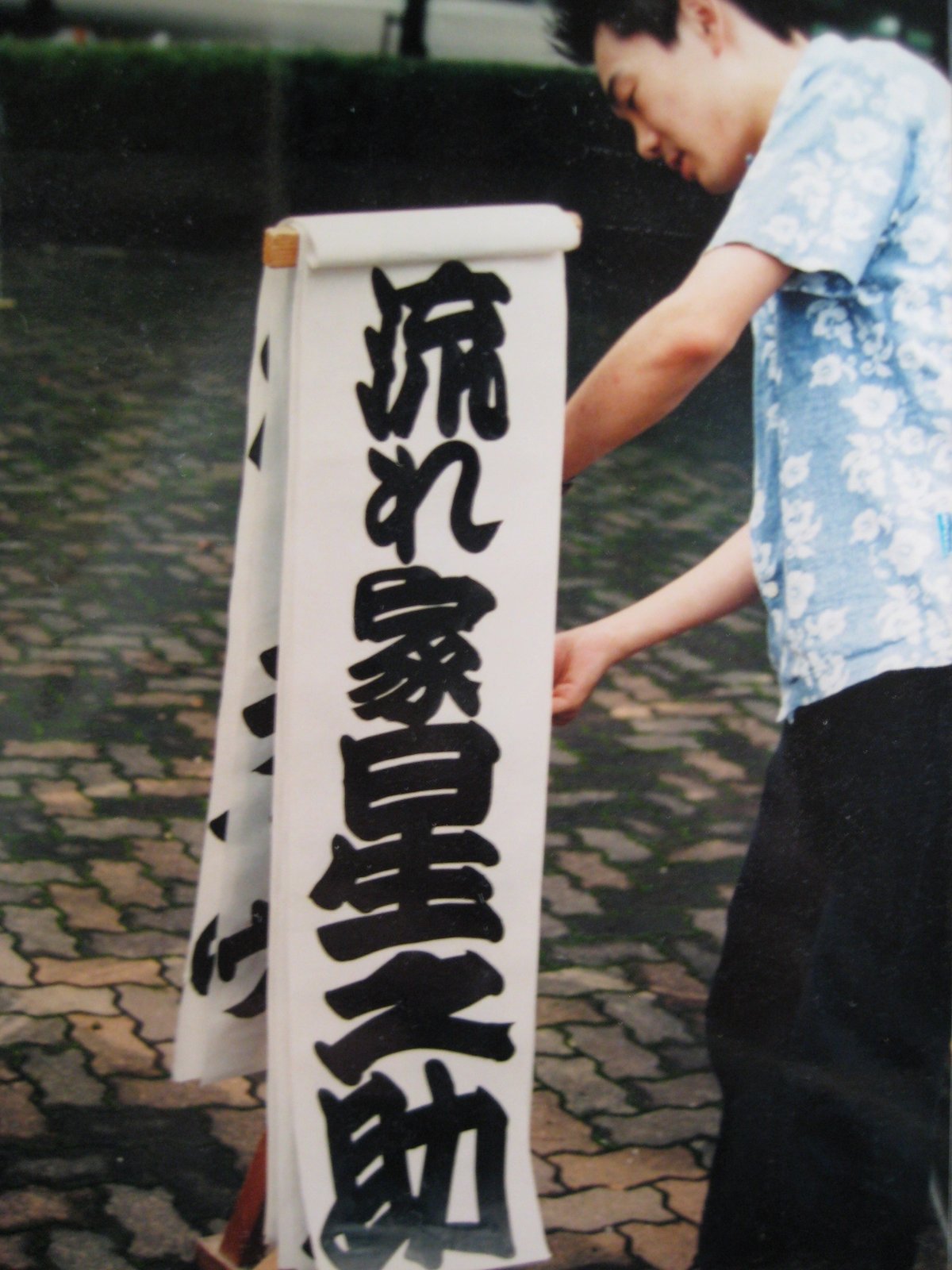

【命名、流れ家星之助。】

ぼくの高座名は「流れ家星之助(ながれや ほしのすけ)」と言う。いい名前で今も気に入っている。

「歌舞伎役者みたいな名前を付けてやれ」と、一之輔さんが付けてくれた。恥ずかしい名前を付けてやろうという狙いだったそうだが、どこに行っても「いい名前だ」と言われた。のちに、番組の収録で来てくださった柳家花緑師匠からも「いい名前だね」と言われたくらい。

岡本くんの高座名は「国家公務員(くにや こうむいん)」。

わさび(宮崎くん)は「油無亭チャウチャウ(ゆなしてい)」。

一之輔さんは「疎害亭寝愚僧(そがいてい ねぐそう)」。2代目。

こう振り返ると、星之助…かなりいい名前だと思える。

このめくりの文字は橘流の「寄席文字」で、新入生が入る度に先輩が筆で書く。この「星之助」のめくりを書いたのは、実は一之輔さんだ。

ぼくは子どもの頃に書道教室に通っていたので、一之輔さんから引き継ぎ、御徒町の橘流寄席文字教室に月イチの2年間、通うことになった。

だから今でもぼくは、真似事程度には寄席文字が書ける。

【衝撃的な出会い】

ぼくは中高生くらいの頃から、漠然と高田文夫先生に憧れを抱いていた。

放送作家なのに、前に出てきてしゃべってめちゃくちゃ面白い。

ビートたけしさんよりも輝いて見えていた。

あんな存在になりたい。

そんな高田先生は日大芸術学部放送学科の出身で、落語研究会のOBである。

高1くらいの時には、ぼくも同じ道を進みたいと思っていた。

入学してすぐ。

所沢校舎では各サークルが「机出し」をして勧誘活動をしている。

勿論ぼくは落研に出向いて、話を聞いて、名前を残してきた。

話をしてくれたのは、その後すぐに辞めてしまうのだが、2年生の伊藤有紀さんだった。

「秋津?そりゃ西武池袋線の駅だろ!みたいなさ…」と、落研OBでもある立川志らく師匠の落語がいかに面白いかを、身振り手振りをまじえ実演しながら教えてくれたのを今でもよく覚えている。伊藤さんは今、映画監督として活躍中だ。

憧れの落研だし、多分入ることになる。

だけど、ちょっと即決しないで他も回ってみようと机出しをウロウロしてみたところ、ぼくはサークルではない面白い場所を見つけてしまった。

春祭実行委員会。

日本大学の総力を結集したイベント「春祭」を今年初めて開催するとのことで、聞けばスケールがでかい。所沢校舎に巨大なステージ車を入れ、ヘリコプターからミリタリー劇団が登場する云々…と先輩が壮大な演出プランを語ってくれたので、ぼくは勢いでそちらに入ってしまった。

そして新入生なのに、いきなり春祭パンフレットの責任者を任され、急に忙しないキャンパスライフが始まってしまう。

そんな春祭委員としてある日の作業終わり、先輩たちに連れられ江古田の居酒屋に入った。

店の名前は「鬼無里(きなさ)」と言った。踏切の近くの雑居ビルの2階にあり、内装が朱のような赤で塗られていたのが印象的だった。後に、日芸生で軽音楽部の空増さんがバイトで働いていると知る。店員も客も日芸生というわけだ。

そんな鬼無里で春祭委員の先輩たちと飲んでいると、近くのテーブルが騒がしい。

そこからどういうノリが発生したのか全く覚えていないのだが、春祭委員のS先輩(美術学科の4年生男子)と、騒がしい連中の1人(ピエール瀧似)が、ふたりして全裸になり、男同士でディープキスをおっ始めたのだ。

このS先輩じゃない方が、一之輔さんである。

ひとくだり終え、フルチンでぼくに近付いてきた。

「君、1年生?」

「そうです」

「学科は?」

「放送です」

「瀬川くんって知っている?」

「ぼくです」

「本当に!? じゃあ、ちゃんとしなきゃいけないね」と言っておしぼりでオチンチンを隠し、「落研入る?」

「・・・はい」

強烈な初対面となった。

再びフルチンで。

「はい、みんな注目!放送学科の1年生、瀬川くんが今、落語研究会に入部しました!」

「おー」と拍手と歓声。

そこに、落研4年生の大口さんがカットイン。

「好きなドラえもん映画は?」

「えっと、魔界大冒険です」

まごつきながら答えると、

そこからの大口さんが早かった。

「千里千年を見通す予知の目よ!告げよ!」

そこに一之輔さんが加わる

「魔界に入り魔王を倒す、えらばれし勇士たちを!」

速い。

しかも、その台詞を覚えててすぐ出るの凄っ…

酔ってても、机出しで書いてきたぼくの名前はちゃんと覚えてるし、瞬発力はすごいし。

ただただ、呆気に取られた。

(これは脚色なしの100%実話である。)

【至近距離に談志師匠!その時ぼくは…】

落研1年目の夏。

長野県の戸倉上山田温泉で開かれた学生落語の全国大会に出場した。1泊2日の大会旅行。

1日目が予選で、夜に前夜祭と称した余興大会があって、2日目が本選。

落語部門と演芸部門とあって、演芸部門には早稲田のWAGEも出場していた。

写真、大きな口を開けて談志師匠の髪の毛を触っているのメガネがぼく。左上には手賀沼ジュンさんも見える。一之輔さんの左は岩崎う大さんかもしれない。

この年の日芸勢は誰も勝ち上がれなかった。

が、それよりもインパクトがあったのは、前夜祭である。

そこに本選の審査員を務める立川談志師匠(当時63歳)が現れたのだ。

市川市のホールで開かれた落語会で、遠くの席から《源平盛衰記》を見たことはあった。だけどこんな至近距離で生談志が見られるとは。談志師匠が「業の肯定」を唱えた著作『現代落語論2 あなたも落語家になれる』は大好きで何度も読んでいた。憧れの人。マスコミの人。ホントに来るの!?

呼び込まれて、あの人が近づいてきた。

ぼくらのボルテージは最高潮に達する。登場するやみんな野太い声で「ウオォー!」と雄叫びを上げた。

ジーパンにTシャツ姿の家元。少しはにかんで、拍手が引くと静かに語り始めた。

「今日はあの、お前らにあの、覚◯剤の打ち方を教えてやる。針にだな…」で大爆笑。これは当時、家元が好んで使っていたネタだ。

そして、満座のお笑いサークルの大学生たちに、真正面から向き合った。

「あなた方しか分からない世界を、古典落語なら古典落語、落語に託して現代に問うてみる。というのが、私は一番妥当というかね。それしか方法はないと思う。」

「コントの連中。自分が典型になるよりしょうがない。典型になって多くの類型を呼ぶよりしょうがないですね。」

家元語録が連発する。

語り終えると、「余興大会」へ。

談志師匠と志らく師匠がテーブルに着き、大学生の「余興」を講評。

その流れで集合写真を撮り、写真は後日「週刊読売」に掲載された。

去り際。

「だんだん歳を取ってくると、まだ未来のある連中との接点が欲しいと未練がある。いてあげることは、心情的には可能なんですけど、体力的にいろいろまいっちゃうんで。」そう言って、大きな拍手の中、去っていった。

なぜ、ぼくがこの模様をこんなに詳しく書けるのかには秘密がある。

実はその一部始終を持参したハンディカメラで“勝手に”撮影していたのだ。

日本大学芸術学部放送学科の1年生。「何か起きたら回さねば!」と思い、常にハンディカムを持ち歩いていた。この頃から、ドキュメンタリストだったと言えるかもしれないし、その気質は今も変わっていない。

この貴重な映像が、実家に残っていた。

談志師匠の息子さん・松岡慎太郎さんにご許可いただき「大学生へのメッセージ」と題してYouTubeにアップロードしている。岩崎う大さんにもご連絡して、余興大会で披露されたWAGEのネタも丸々一本収録させてもらった。是非ご覧いただきたい。

【人生初漫才『合わせる発明』】

同じく落研1年目の夏。

毎年恒例らしい「軽井沢営業」に男ばかりの部員5人で行った。地域の方々に落語を見てもらう会だ。確かそれなりにいいアルバイト代が出たと記憶している。

前日には、日本大学が軽井沢に持っている研修所で1泊した。

ぼく、岡本くん、わさびの1年生で1部屋。

一之輔さんと渡部さんの先輩たちで1部屋。

その夜のこと。

部屋に蚊がいて、3人とも眠れなかった。

蚊は1匹じゃない。やっつけなければと部屋の電気を点けてぼくらは戦うことにした。

持ってきていた本などを手にし、壁にいる蚊に向かって投げる。面でつぶすのだ。深夜でみんなテンションが高い。投げる際に、「そこだー!」「見つけたぞー!」など叫んでバンバンやりまくった。

蚊を全部やっつけて、ぼくらはようやく寝付いた。

そんな事をすっかり忘れて、朝。

朝食会場で一之輔さんが「昨日、すげぇ嫌な夢を見たんだよ。バンバン、バンバン叫ばれながら叩かれる夢でさ」と言うので爆笑。

少し、悪いことをした。

さて。

軽井沢営業は、地元の体育館で行われる。

お客さんはおばちゃん達中心に20〜30人。

ネタ帳にはこうある。

平成11年(1999年)8月30日

軽井沢営業

一、道具屋 岡本くん(1年)

一、子ほめ 渡部さん(2年)

一、漫才 チャウチャウ流れ星(1年コンビ)

一、酢豆腐 一之輔さん(3年)

一、芝居 (全員)

最後に芝居とあるが、確か全員で落語「三方一両損」を演じた。

自分でびっくりしていることがある。

わさびと「漫才」を披露していたようだ。

人生初漫才である。

「油無亭チャウチャウ」こと、宮崎くん。

現、柳家わさび。

ぼくが「流れ家星之助」だから、コンビ名は「チャウチャウ流れ星」だったらしい。

演目は「合わせる発明」とある。

これはぼくが書いた。

瀬川「ゴマと、塩で?」

宮崎「ゴマ塩」

瀬川「CDと、ラジオと、カセットデッキで?」

宮崎「CDラジカセ」

瀬川「ウナギと、犬で?」

宮崎「ウナギイヌ」

瀬川「世の中の発明品って、結構足し算で出来ているんだよ」

宮崎「なるほどな」

瀬川「そこで、新しく『合わせる発明』を色々と考えてみたいんだ」

宮崎「いいね」

瀬川「じゃあ、女性がつける香水に、虫よけスプレーの要素を足して『虫よけ香水』なんてどうだろう?」

宮崎「虫よけ香水? すごくいいね!」

瀬川「あっ、でもこの商品には一つ欠点があるな」

宮崎「欠点? どこに? 」

瀬川「ヤブ蚊は寄って来ないけど…」

宮崎「ヤブ蚊は寄って来ないけど?」

瀬川「あっおねえさん、いい匂いするね! ちょっとお茶しない?」

宮崎「えっ私ですか?」

瀬川「…悪い虫が寄ってくる!」

宮崎「これはイケマセンね」

記憶を頼りに書き起こしたが、ずいぶんと古風な漫才だ。

ただ、分かりやすいネタだったので、これはその後も何度か相手を変え、いろいろな営業先で使い回した。

さらに、社会人になってから️、これを元ネタに番組を作らせてもらったこともある。

若手TVディレクターのぼく(当時25歳)は、関ジャニ∞の深夜番組でこの漫才をそのまま、丸山隆平くんと安田章大くんにやってもらった。YouTubeに上がっている。ナレーターは服部潤さん。台本、リサーチ、編集まで全部自分でやらせてもらったVTRで、感慨深い。

【筋少をBGMにした夜】

落研1年目、秋の学園祭。

落語研究会は教室を寄席に改装して3日間興行を行う。

困ったことに、この時の記憶が殆どない。

メインで何のネタをやったのかも忘れてしまった。

ただ、持ちネタを増やしたくて、メインと別に《小言念仏》も覚えて一之輔さんに見てもらった。《小言念仏》は「ナムアミダブ、ナムアミダブ」をクッションにした謂わば一言ネタ。

そこに自分なりのギャグを沢山入れ込んで、ふかわりょうさんのような事をやろうとしたのだが、一之輔さんからは「ハウス加賀谷みてぇだな!」と言われてしまう。

ナムアミダブ、ナムアミダブ…

ばあさん、そこボイラー室だよ!

ナムアミダブ…

と、ウケた所だけ覚えている。

この学園祭で印象に残っていることが1つある。

3日間の寄席が終わった夜のこと。

ぼくらは片付けをしなければならない。

外では祭りのフィナーレ、花火が打ち上がった。

だが寄席を開いた教室からは見えない所だったので、音だけが聞こえてくる。

おもむろに一之輔さんがCDラジカセで筋少をかけた。

筋肉少女帯のアルバム『最後の聖戦』だった。

男ばかり5人の落研に、オーケンの声とヘヴィメタルサウンドが妙に沁みる。

花火の下では今頃、男女のキラキラした青春が繰り広げられていることだろう。しかし、それはとても遠い世界の出来事のように思えた。

どこか悲しいような気分もある。

だけど、ぼくらが今、筋少をBGMにコツコツ寄席の片付けをしているこの瞬間も悪くなかった。

それは、ぼくが中学生の頃から大好きだった筋少を、一之輔さんも好きだと知った瞬間でもあった。

「タチムカウ」「221B 戦記」「青ヒゲの兄弟の店」など名曲揃いのアルバム、『最後の聖戦』。

聞くと今でも、あの夜の片付けを思い出す。

【OBに連れられ円谷プロへ】

落研のOBに、俳優のきくち英一さんがいる。

スーツアクターとして、「帰ってきたウルトラマン」を演じたことで知られる。そんなきくちさんが、痩せていて背の高い若者を探しに落研にきて、我々をスカウトしてくれた。

この写真、左のウルトラセブンはぼくで、右のタロウは先輩の渡部さんだ。ぼくは177cmで、渡部さんは180cm以上あった。

30分2ステージ。バイト代の2万円が最高に嬉しかった。

円谷プロで、ウルトラマンや怪獣の着ぐるみが沢山転がっている倉庫のような所に行き、2〜3人がかりでぼくらを「変身」させてくれた。きくちさんが撮ってくれたたくさんの写真、今も大事にしている。

この話にはちょっとした後日談があるが、それは別に書いたので、こちらに飛んでいただければと思う。

落研では、老人ホームの慰問や、地域のイベントに呼ばれて落語をする機会が時々あり、15分くらいの噺をして7000円とか、いい時には1万円とか貰えるので結構動揺したのを覚えている。

【落研的アートワーク】

これは大学1年の終わり頃に、ぼくが作った。

新入生に向けてサークルを紹介する冊子の中の「落研のページ」を任されたぼくが、初めて作ったグラフィック作品。と呼べるか分からないけれど。

右下に、一之輔さん、渡部さん、岡本くん、ぼく、わさび。

寄席文字でなく、勘亭流を使っているあたり、まだまだ分かってない。

とはいえ、相当な落語への熱意が感じられて今見ても好感が持てる。左側半分は、談志師匠の『現代落語論2 あなたも落語家になれる』の内容そのまんまだけども。

2年生に上がってすぐ、中講堂で「新歓ガイダンス」が行われる。これは様々なサークルが、5分とか10分の持ち時間で、新入生たちにパフォーマンスを見せるイベントだ。

落研はトリで15分。

5人でコントを演じた。考えたのは一之輔さんで、ひとりずつ持ち場を作ってくれて嬉しかった。それぞれウケるが、一之輔さんが最後に大爆笑を掻っ攫う。客は新入生が数百人。それが悔しいような、うらやましい気持ちになった。

到底かなう相手じゃないのだけれど、あんな爆笑を一身に浴びてみたいと思った。

ぼくらの新歓ステージがそれなりに楽しそうに見えたのだろう。

たった5人の落研には、新入生が9人も加わることになった。

【大学2年 黄金時代】

写真は新入生たちに贈っためくりである。

書くのは大変だったが、充実感があった。

9人入部したから、あと3枚書いている。

春、「新入生の高座名を決める会議」と称した飲み会が開かれた。9人もいるので誰か1人くらいはぼくらで名前を決めたかったのだが、そこは一之輔独裁政権。全員一之輔さんが決めたと思う。

しかし…写真左から2枚目、「屠殺家豚之助(とさつや ぶたのすけ)」って…こんな発想は千年経ってもぼくからは出そうにない。

全部書き出してみよう。

・木村屋アンパンマン(きむらや)演劇・女子

・銀幕亭映蔵(ぎんまくてい えいぞう)映画・男子

・大日本亭国万斎(だいにっぽんてい こくばんさい)写真・1年

・細U亭繁盛鬼(ほそうてい はんじょうき)放送・女子

・屠殺家豚之助(とさつや ぶたのすけ)映画・男子

・岩崎家太郎(いわさきや たろう)文芸・女子

あとこの写真にないが、

・枝垂家やなぎ(しだれや)写真・女子

・空々亭大欲情(からからてい だいよくじょう)演劇・男子

・金原亭馬生(きんぱらてい うまお)放送・男子

以上9人。学科も男女もバラバラ、個性豊かな面々が集まった。

ちなみに、「金原亭馬生」は、「きんげんていばしょう」と読んでしまうと本職の落語家だが、これは「きんぱらてい うまお」と読ませる。彼の本名が「金原(きんぱら)くん」なのだ。

女子が入って、俄然サークルっぽくなった。

この落研2年目が、ぼくの黄金時代だ。

柳家わさびの真打ち披露落語会で久しぶりに会った後輩の鳥居くん(銀幕亭映蔵)が少し酔いながら「あの頃の瀬川さんはホントに輝いてました」と言ってたから、そうなんだと思う。

落語も面白くできるようになった。

ちなみに、卒業後に交流はないが、演劇学科の空々亭大欲情は古川くんと言って、落研在籍時に劇団「箱庭円舞曲」を立ち上げ、現在もそこで戯曲を書き、演出している立派な舞台人になった。

落研と仲の良い歌舞伎舞踊研究会(歌舞研)に、いつも「もっちゃん」と呼んでいた1つ下の後輩がいるのだが、彼は後にラジオ業界に進み、最近は神田伯山の番組でちょくちょく名前が出る。「ADの持田さん」と言えばご存知の方もいるだろうか。もっちゃんにも、わさびの真打ち披露の時に久しぶりに会った。

【学生落語の全国大会で本選のトリ】

この年の大会には談志師匠は来なかった

アンジャッシュのコントが本当に面白かった

落研2年目の夏。

この年も、長野県の戸倉上山田温泉で学生落語の全国大会が開かれた。

日芸からは、なんと、ぼくとわさびが勝ち残り、本選に出場する。

落語部門は本選に4人しか残れない。そのうち2人が日芸の2年生とはなかなかの快挙である。

ちなみに、一之輔さんも出場して《持参金》を演じたのだが、予選敗退。本選は客席からぼくらを見ていた。

学生落語の大会では、審査員は「学生らしさ」を求める。一之輔さんは既にかなり完成されていて、フレッシュさが無いと判断されたのだろう。“川上塾”の塾生の方が評価されてしまう世界線があるとは。

ぼくは予選を最高得点で通過し、本選大会ではトリをつとめることになった。演目は、現代的なギャグだらけの《寝床》。

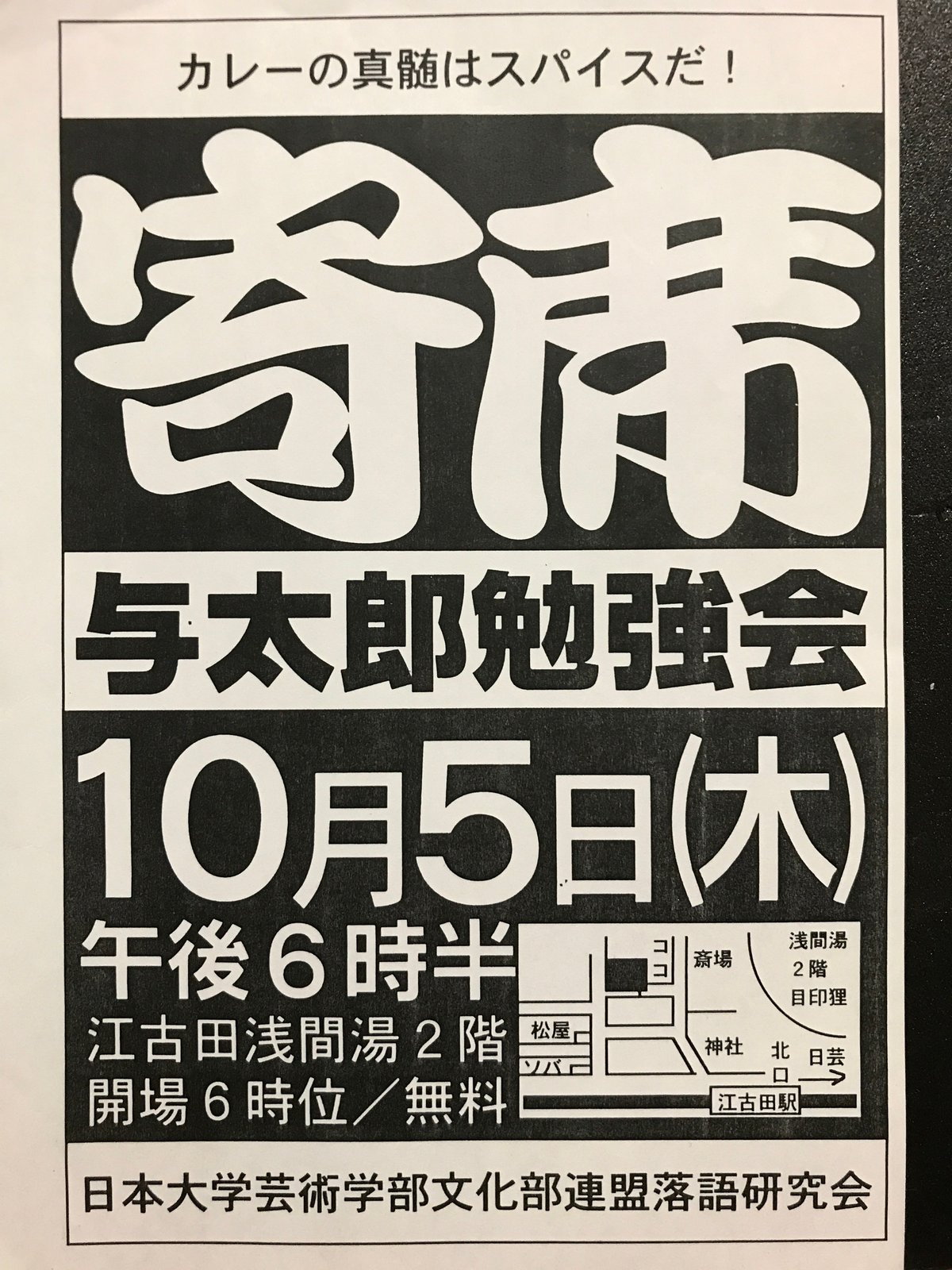

江古田の銭湯、浅間湯の2階でやった寄席で初めてかけ、破壊的にウケた自信作。親友の町田大輔は今も、あの時の《寝床》に死ぬほど笑ったと言ってくれる。浅間湯まで見にきてくれた演劇学科の原一平先生が、歌舞研の連中に「星之助くんが良かった!」とほめてくれたそうで、それも自信になっていた。

もう原型を留めないほどメチャクチャな《寝床》。予選では最高得点がつくほどウケたのだが、本選の客席には地元のおじさんおばさんも多く、笑いが局地的。現代的なギャグに反応するのは、予選に敗退した客席の大学生ばかりだった。

寸評を求められた審査員長の立川志らく師匠。最初ちょっと絶句して会場が笑いになった。司会の人に「師匠の後輩ですよ!」と突っ込まれる。「ギャグを作るセンスはある」と言ってくれたのが嬉しかった。

落語部門は、《転失気》をコンパクトなサイズにして演じたわさびが優勝する。志らく師匠は「小談林より上手い」と評した。立川小談林。バイオリン漫談に転向したマグナム小林さんのことである。

しばらくして、審査員の一人、うわの空・藤志郎一座の座長、村木藤志郎さんがMCを務めるラジオ番組に、ぼくとわさびは学生ながらゲスト出演を果たした。

学生落語の狭い世界ではあるが、流れ家星之助はこの年すこしだけ、有名になったのだ。

【1年生 失恋の落研部室】

日芸は1・2年生が所沢校舎に通い、3・4年生が江古田校舎に通う。

サークル活動は主に江古田で行われたが、部室は所沢にもあった。

江古田よりも綺麗で快適。

所沢の落研部室は5畳くらいの畳敷で、2年生になるや私が大掃除をして快適空間に変えたのでめちゃくちゃ寛げる場所になっていた。

建物は部室ばかりを集合させた「サークル棟」。

必然、隣り近所のサークルと仲良くなる。

ぼくはオーディオ無線研究会によく入り浸っていたし、彼らや他部会の人たちを落研部室に招いては酒盛りをしたりしていた。

落研1年生の時、それも結構初期の頃。サークル棟の前で声をかけてくれた女の子がいた。

「落研なんですかー?」

「そ、そうです」

「あたし、メガネかけてる人好きなんですよねー」

ぼくは花粉症でその日メガネをかけていた。

彼女はハルナさんと言った。写真学科の1年生で、珈琲研究会に入っていた。

「落語とか興味あるんですよねー」

「そうなんだ」

何を隠そう、この時点で6年間男子校出身の童貞18歳。舞い上がった。

「寄席って観に行ってみたいなー」

「じゃあ行こうよ」

人生初デートが、なんと池袋演芸場になった。

人間国宝、柳家小さん師匠の《強情灸》を生で観た。

だが、それよりもタイヘンな事があった。ハルナさんは退屈な演者の時に、首を倒して私の肩を借りて眠ろうとするのだ。

そんなことされたらドキドキ止まらないじゃん。

何度目かのデートでとしまえんに行った。「今から水着買ってプールも入ろうよ」と言ったら「それならあたし帰る!」と言うので遊園地だけ楽しんだ。手も繋げなかった。

ある日の夜。雨の中、所沢校舎から帰るバスをひとりでさびしく待っていたら、「あれ、瀬川くんー!」と声がして、振り向くとハルナさんだった。跳ねるように近づいてくる。かわいかった。とにかくかわいかった。勝手に運命を感じた。今、あの瞬間に戻りたいくらいだ。だって、ひとり寂しくバスを待ちながら「こんな時、ハルナさんが来てくれたらなぁ」って思ってたんだから。

ぼくの頭の中がハルナさんでいっぱいになった。

思い切って人生初の告白をした。それがどういう流れだったか、落研部室だ。

「ハルナさん好きです。付き合ってください」

「そっか。でも瀬川くんは友達かな」

それから精一杯強がってみたけど、ショックは大きかった。

【2年生 喪失の落研部室】

ハルナさんにフラれて立ち直れない日々がしばらく続いたが、2年生になったある日。

やはりサークル棟で、なんとなく話しかけた女の子と接点ができた。

ハルナさんの時ほどその子の事を好きにならなかったからか(その後すごい好きになるんだけど)、その時点では雑に接することができたのが良かったのだと思う。

19歳。初めて彼女ができた。

ミュージカル研究会に所属し、学校外でもダンスサークルなどに入っているその子は相当モテる子で、多いときは毎週誰からか告白されるような子だった。

「あー、さっきもごめんなさいしてきた。」と報告を受ける。

不思議な気持ちだったが、このすごいモテる子が自分の彼女だというのが自尊心をえらくくすぐった。

大好きだったハルナさんにフラれた落研部室で、はじめての彼女とイチャついた。

室内が見えないようドアの窓をふさぎ、鍵を閉めて。

【学園祭 1000人動員記録】

落研2年目の秋。

江古田の日芸で11月に3日間行われる学園祭。

落研は教室を「寄席」に模様替えする。

パンフレットとお茶を配って、落語を見てもらうスタイルである。

芸祭では、サークルごとに責任者を選ばなければならない。

これを芸術祭責任者「芸責(げーせき)」と呼び、2年生が務めるのだが、芸責はなぜか偉かった。

落研では、ぼくがその芸責に選ばれた。

落研の寄席では、壁の色をその年の芸責が決める。オレンジ色を選んだ。その理由は高座で語った。

「皆さんこの寄席、オレンジだなぁ〜と思われましたよね。オレンジって何の色でしょう? 中央線の色ですよね。中央線といえば、飛び込み自殺が最も多い電車として知られています。線路が真っ直ぐだからと言う理由もあるそうですが、加えて、このオレンジという色がそうさせるんです。オレンジは人を不安にさせる。えいやと飛び込みたくなる色。それがオレンジです。みなさん、今、大丈夫ですか? 不安になってませんか? でも、ご安心を。全部、私が受け止めますので、身を委ねて飛び込んでいただきたいと思います。では始めましょう。秋の江古田寄席、トリを飾ります芸責、流れ家星之助、よろしくお願い申し上げます。」深々と礼、大拍手…

トリと言うわりに、ネタは《猫と金魚》をアレンジしたやつだったが、大いにウケた。「瀬川も一人前の芸人になったな」とフォークソング部の先輩からも評され、何人か出待ちしてくれた女子からプレゼントまで頂いてしまった。

この学園祭3日間で1000人以上を動員した。後輩がパンフレットを1000部以上刷ってそれが全部ハケたと言うのだ。これは近年にない記録だった。

最終日に、自分の高座名のめくりを持って撮った集合写真があったと思う。今頃、江古田の部室でぐちゃぐちゃになっているかもしれないが、どこかにないだろうか。もう一度見てみたい。

この頃ぼくは確かに輝いていた。

そして同時に、燃え尽きつつあった。

余談だが、この年の学園祭では一之輔さんが屋外の大ステージにバンドで出演している。ぼくは客のひとりとして遠くから見て爆笑した。

メンバー全員、裸に白ブリーフ。

個々にカレーにちなんだ名前が付いていて、一之輔さんは「ゴールデン川上」を名乗り、ハウンドドッグの「ƒƒ(フォルティシモ)」を熱唱した。

その模様は偶然、テレビ番組のクルーによって撮影されていた。

後日、「出没!アド街ック天国」の江古田特集に、白ブリーフ一枚で歌う一之輔さんを見ることができた。制作会社のハウフルスには、当時の素材映像が残っているはずである。

【壊滅的に負けた日】

一生懸命、台本をこしらえて、それを覚えて演じるのは得意だった。ちゃんとウケるし、面白くできた。

でも、アドリブで面白いことを言ったり、即興の大喜利は大の苦手。お題を事前に出されて考える時間がある時だけ、活躍できた。

さらに、当時のぼくは酒の席で面白くなかった。

OBや他部会の人たちからは「瀬川くんは舞台だと面白いのにね」なんてよく言われた。「落研なんだから、何か面白いこと言ってよ!」には何度殺意を覚えたかわからない。

落研時代はとにかくこれがコンプレックスだった。

ぼくは「普通の人」過ぎるのかもしれない。自分のキャラクターってなんだろう。それが全く掴めなかったのだ。

そして決定的な出来事が起こる。

新1年生がメインの寄席だったと思う。会場は江古田校舎の食堂の前のクレーターにあった和室。客は全員日芸生。

我々2年生は、余興として「三題噺」をやることになった。

会の冒頭で、お客さんたちからお題を三つもらう。1年生が演じている間に考えて、順番に即興で落語を披露する。

これはその時の写真で、お題の「リストラ」と「眼鏡」が見える。もう一つは何だったか。

順番は、ぼく、岡本くん、わさび、だった。

ぼくは、ギリギリなんとかやり終え「うまく出来なかったなぁ」と重たい気持ちで高座をおりた。岡本くんがどんな噺をしたのか全然覚えていない。ただ、そこでわさびが覚醒したのだけはハッキリ覚えている。

爆笑の渦だった。

「司会の、サラリーマン金太郎でーす」なんて、言っていたと思う。おもしろキャラクターをめちゃくちゃに演じ、爆笑の連続。それはそれは見事だった。どうしてアドリブでここまでの事ができるのだろうと脅威に感じた。クレイジーなキャラの暴走が完全に客の心を掴み、場の空気を全部持って行った。

で、最後がすごかった。

「メガネを変えたら、司会(視界)が良くなった」

これがサゲで、客が皆「オーッ」と感心する中、おりてきたのだ。なるほど、サゲから考えて逆算で前半を構築したのか。

面白い上に、うまい。

完全に負けた。

完敗。

完膚なきまでに負けた。

悔しかった。

落ち込んで誰もいないところで少し泣いた。

寄席を見てくれていたミュージカル研究会の島根さんが「瀬川くんのも面白かったよ!あんなに即興で考えてできてすごいよ」と励ましてくれて、少し救われた。この島根さんは、現在、講談師の一龍齋貞橘さんだ。その節はありがとうございました。

自分はアドリブが弱い。

キャラクターが弱い。

時間をかけて練った台本なら勝負できるが、それ以外がからきしダメ。

ただただ、それを思い知らされた。

柳家わさびは今も自分の会で「三題噺」を続けているはずだが、それはここでの成功体験に端を発している。同級生に対して圧倒的な差をつけて笑いを取り、見事な即興新作落語を演じてしまったのだから。

わさび、あの日以上の爆笑は取れているだろうか。

【一之輔さん 追ん出しの会】

私の揮毫した「追ん出しの会」は以後数年間に渡って使い続けられた。

寄席文字は小さい字を書く方が難しい。

これ、かなり時間がかかった。

落研の卒業公演にあたる「追ん出しの会」。

中入り後に、OBであり落研顧問の古今亭右朝師匠が一席。

そして、トリの一之輔さん(疎害亭寝愚僧)のひざがわりが「パリパリ昆布」。

どうして「パリパリ昆布」なんて名前にしたのか忘れたが、これはぼくと岡本くんの漫才コンビだ。落語出番はわさびに譲ったものの、ぼくらもこの会に出演したかったので“ひざ”を買って出たのだった。台本はぼくが書いた。

一之輔さんに「本番前に一応見ておく」と言われ、江古田の部室でぼくらの漫才を見てもらった。感想は「思ったよりちゃんとしてる」だった。

大きな舞台だ。客は150人以上いたはず。自分達の漫才のことで頭がいっぱいで右朝師匠の高座も、一之輔さんの高座もまともに見れなかったのが悔やまれる。

出番だ。

ぼくがツッコミ、岡本くんがボケ。学生服で出て行った。ネタはインターネットをする人をどう呼ぼうか?と言うもの。

岡本「君はインターネットをするからインターネッターだ」

瀬川「いや、あんまりそういうふうには言わないと思うんですけど」

岡本「でも何かをする人のことそう言うだろ?」

瀬川「確かにね。ドライブする人はドライバー、ゲームをする人はゲーマー、走る人はランナー」

岡本「お昼のテレビで主婦にテレカを配る人、もんたー」

瀬川「あれはもんたーじゃなくて、もんた!」

岡本「ああ肩凝ったー働いたー」

瀬川「何が言いたいんですか」

岡本「だからさ、インターネットをする人をインターネッターって言うのは間違いじゃないだろ」

瀬川「何でもかんでもER(イーアール)を付ければいいってもんでもないですよ」

岡本「ER緊急救命室。ドクター、A型の血液が足りません! なんだって!? じゃあAB型からBを抜け!」

瀬川「できませんよ!!」

岡本「うるさいな。じゃあ、インターネットマン」

瀬川「マン? ああ、そうきましたか」

岡本「言うだろ?」

瀬川「確かにね。ポリスマン、カメラマン、セールスマンとか言いますよね」

岡本「あとモーガン・フリーマンな」

瀬川「あのね、モーガン・フリーマンはモーガンフリーをマンしてるわけじゃないんですよ!」

岡本「え? マンするって?」

瀬川「うるさい!」

岡本「男じゃないのにニコール・キッドマン、これいかに」

瀬川「やかましいわ!」

こんな感じのネタ、体感10分。

かなり、ウケた。

大トリで上がった一之輔さんが切り出す。

「面白かったですか? 今の、ずるずるワカメ」

イジってくれた。

岡本くんから「瀬川を信じてやってみて良かったよ」と言われたのが嬉しかった。

会場には木村万里さんが見に来ていて、毎日新聞のコラムに書いてくれた。

他の演者もいるのに、それを差し置いて、我々2年生が取り上げてもらえたのが何より嬉しかった。

「追ん出しの会」の夜の打ち上げ。

「瀬川くん、このクオリティのネタをコンスタントに書けたら、君、プロになれるよ!」とOBのおじさんが言う。

真に受けて、それから漫才台本を熱心に書いてみたのだが、このクオリティのものはその後さっぱり書けなかった。

本当に、あれはたまたま「インターネットをする人を何と呼ぶか?」と着想を得て、それからスルスルとあっという間に書き上げてしまった漫才台本だった。

どうすればコンスタントに書けるようになるのだろう。

【憧れの人との初対面の通夜】

「笑い」と「物語」の関係について考えて書いてみた

落研3年目の春。

古今亭右朝師匠が亡くなった。

1年生の時には、男5人の落研合宿にも来てくれて、稽古をつけてくれた。

ぼくは《付焼刃》を見てもらい、「大きく声が出ていて、いいよ」と誉めてもらえた。

「当時はひげをこう抜いていたんだ」と、

ひげを抜く所作を教えてくれたのを漠然と覚えている。その形がきれいだった。

お世話になった右朝師匠のお通夜を、日芸落研が手伝うことになった。

ぼくと岡本くんはセレモニーホールまでの案内係として、駅からの辻に看板を持って立った。

そこに、ある老人が今にも泣きそうな声で近づいてきた。

「飲み友達だったんだよぉ。」と顔をぐしゃぐしゃにするのは、川柳川柳師匠だった。

胸が詰まった。

案内を終えたぼくらも、通夜振る舞いの席に案内された。

そこが凄かった。

見たことある落語家や演芸人がわんさかいる。

そして、ギョロっとした目玉の人の前に出た。

高田文夫先生だ。

隣りには三遊亭小遊三師匠、その向かいには林家木久蔵師匠(現・木久扇師匠)がいる。他にもどこかで見たことある顔だらけ。みんな笑顔で、何やら談笑していた。

「高田先生、すみません。日芸の落研です。お手伝いさせていただきました。」

「おう、ご苦労さんな。知ってるな。俺がOBで、田島(右朝師匠)と同期。よく一緒に落語会やってたんだ。上野の本牧亭借り切って二人会、これが入ったんだよ。」

「今その話するかね」なんて、このマシンガントークに小遊三師匠が突っ込む。

「お清めだからな、お前らもそこで何かつまんで帰んな」

「はいっ」

直立不動で、憧れの人との初対面を終え、言われるまま寿司など口に入れたと思う。遠くの方で、川柳師匠が指をラッパにして歌っている。憧れの世界に来てしまった。

帰り際、下足まで来たところで後ろから声がした。

「お履き物はありますか?」

「あ、はい。」

と答えて振り向いたら、それが古今亭志ん朝師匠だった。

ぼくは知恵熱を出して翌日学校を休んだ。

【落語への未練 法政大学へ】

楽しかった日芸落研だったが、3年生の春に辞めることになる。

実は、母から英語を習えとうるさく言われおり、四ツ谷の日米会話学院に通わざるを得ない状況になったのだ。それは母が若い頃に通った学校で、英語が話せる母はこの件に関しては強硬だった。行きたくないと駄々をこねることはできなかった。

大学の授業を終えて四ツ谷に行くとなると、サークル活動ができなくなる。

日芸落研は週に3日くらいだったか、稽古の日があった。部員はそれに出席しなければならない。英語学校に通うことになると、出席できるのは1日あるかどうか。

でもぼくには未練があった。折角、上手く落語ができるようになったんだし、時々高座に上がりたい。

わさび部長に、諸事情を話した上で、「学園祭とか、大きな寄席の時だけ、少しだけ高座に上がることはできないかな」と相談した。

「それは無理」一刀両断された。

「寄席は稽古した人が上がるもので、来てない人は上げられないよ」

「いや、全く行かないわけじゃなくて、できるだけ行けるよう努力するよ」

「・・・」

「落語やりたいんだけど、ダメかね?」

答えは「ノー」だった。

「今まで頑張ってくれたんだし、まぁ、ちょこっとくらいなら上がってもいいよ」みたいな回答を期待していたのだと思う。彼の言うことは正論だし、間違っていない。ただ、ものすごく冷たく突き放されてしまった。

わさびとは、そこで袂を分つ。

3年生の春。

初めてできた彼女とも別れていた。

手を差し伸べてくれたのは、法政大学の畠山くんだった。彼はのちに、マギー司郎さんに弟子入りし、学生をしながらマギー裕基として活躍。「タモリ倶楽部」や「アメトーーク」にも出演する。

mixiで知り合った畠山くんが、「うちに来たらいいんじゃないですか」と招いてくれた。そして、法政大学の落語研究会に所属することになる。

皆、あたたかく迎えてくれた。聞けば、フェリス女学院大学から来ている部員もいる。来るもの拒まずの雰囲気が嬉しい。ぼくは江古田で授業を終えると、飯田橋に通うようになった。

そこで、脳みそ夫さん(4年)と出会う。学年は1個上。コントの5分ネタを全部自分で書いて面白く演じられる凄い人だった。一之輔さんとは違うタイプの「笑いの求道者」と言ってよく、普段から立ち居振る舞いが芸人然としていて、カリスマ性があった。

法政の部室は寝泊まりできる。

地下にシャワーもあった。

ある時、今考えても不思議だが、脳みそ夫さん、三遊亭萬橘さん、ぼくの3人で、部室で2泊3日過ごしていた事がある。ファミコンしたり、タバコ吸ったり、どうでもいい会話をしているうちに時間は過ぎた。

法政の落研は、落研と書いて「らっけん」と読む。法大落研「ほーだいらっけん」である。

古今亭ぎん志さんともこの頃に法大落研で出会った。熱い人だった。ある日、山藤章二さんの志ん生師匠のアニメのVHSをあげると言うので貰ってしまった。

ここでの寄席では《六尺棒》《よかちょろ》など、高座をつとめた。日芸時代に2年間“川上塾”で学んだものは大きく、どこで落語をやっても「上手い」と評価された。

法政大学には、マヂカルラブリーの村上くんを排出したお笑いサークル「HOS」がある。そのHOSライブにも、コントで立たせてもらった。

HOSには「爆笑オンエアバトル」に出場するお笑いコンビもいた。仲良くさせてもらったのは、ラックチャックの大重わたるくん。ラックチャックはその後「夜ふかしの会」となり、キングオブコントにも出場する。

HOSの学園祭ライブは、法政大学の中でもかなり大きい教室で行われ、客は200〜300人くらい入っていた。それは日芸にいたら絶対に味わえない景色だった。

環境が変わったことで、全てが新鮮で楽しい。法政には左翼活動家もいて、ゲバ字の立て看板を書いている連中もいる。それもまた、日芸にいたら見れない風景で面白かった。

そんな日々の中、母から半ば強制的に入学させられた日米会話学院はサボるようになった。ぼくには全く「英語を話せるようになりたい」というモチベーションが湧かなかったのだ。

ある日、母から呆れ気味に、「行ってないんだって?」と言われたので「うん」と答えるとすんなり退会となった。

「英語はできないけど、落語はできるよ。」と、言いかけたが言わずにとどめた。

自分は落語家じゃない。

真似事がちょっとうまくできるだけの学生であることくらいは自覚していた。

【残された道はどこにあるか?】

東大落研の佐野さん(ピン芸人:ソロモンテさん)が命名してくれた

日芸で、法政で、それぞれ自分にはない才能を目の当たりにし、自分の進むべき道はどこにあるかを模索し続けた。

必死に考えて、練習して、ようやくそれなりに見られる程度に持っていける。それはスキルかもしれないが、それで芸人になるのはかなりキツイ。

一度、飯田橋の居酒屋、養老乃瀧で脳みそ夫さん(天野さん)に愚痴ったことがある。

「時々『落研なんだから面白いこと言ってよ!』って言ってくる連中いません?」

「ああ、いるねぇ」

「すごい腹立つんですよね。そういう時、天野さんどうしてますか?」

「おれ、何かしら面白いこと言うと思うよ」

この差。スタンスが大違い。

「やっぱりこういう人が芸人になるんだな」とハッキリ自覚した瞬間だった。

芸人とは一之輔さんや脳みそ夫さんのような人を言う。自分にはあんな才能はない。わさびのような見事な三題噺も出来ないし、あんなキャラクターも持っていない。

高田先生のような放送作家に憧れていたが、漫才の台本を書こうにも「パリパリ昆布」以降、納得のいくものは全く書けなかった。それに、あんな丁々発止のマシンガントークができるようなスキルは身に付けられそうにない。

気まぐれに時々、本当に時々、面白いことを思い付くことがあるだけ。あてにならない才能だ。

他に可能性はないものか。

…思い当たることがひとつだけあった。

日芸落研で3年になってすぐの「新歓ガイダンス」。やはり、トリが落研で持ち時間15分。

前の年、一之輔さんが新入生たちの爆笑を一身に浴びた、あのステージ。

その台本をぼくが書いた。

岡本くん・わさびを、マリオ・ルイージにして、ピーチ姫(金原くん)を救いに行く設定の長尺コント。クレーターで練習している時から、通りすがりの日芸生が爆笑するほどのハマリ役。やる前から成功を確信していた。

本当はぼくも出演したかったのだが、本番は例の英語学校の入学式と重なり、出られなかった。

後で聞いた話によると、ものすごい爆笑を掻っ攫ったらしい。後日、岡本くんやわさびを校内で見かけた新入生から、「あの人、あの時のマリオの」と指を刺されるくらいの反響があったという。

その世界観を設定してコント台本を書いたぼくには、当然、何の栄光も無い。これを書いたのはこの人!と紹介されるわけでもないし、エンドロールで名前が出るわけでもない。ぼくはただただ、辞めるしかないサークルに、置き土産のような面白台本を残してきただけだった。

当時はマグマのような悔しさが込み上げて視界不良を起こしたが、しばらくして見方を変えたら、それが自分の得意分野だったのではと考えられるようになった。

つまり、ぼくには「こうするとこの人が活きる」と考える才能があるのかもしれない。

一方で、「こうすると自分がおいしくなる」を考える能力が欠落している。どうなると「自分がおいしくなるか」を考えられないくせに、脚光は浴びたいと思うからそのギャップに悩むのだ。

思えば、一之輔さんも、わさびも、どうすれば自分がおいしくなるかをよく考えていた。計算高さがあった。

脳みそ夫さんも、瀧川鯉八さんもそうだ。「今スベッても、後日談でウケればいい」って視点すら持っていた。ぼくはその点に関してあまりに天然だった。

裏方として人を演出する方が自分を生かせるかもしれない。そう結論付けて、ぼくはテレビ番組の制作会社に入った。

そして、今年でちょうど20年経つ。それなりに面白く生きてこられた。普通に暮らしていたら行けないような場所に行き、会えないような人たちにも沢山会うことができた。まだ道半ばだが、代表作と呼べるものもある。テレビディレクター冥利に尽きる。

ぼくと同じようにテレビ制作の道に進んだ大学の同期は沢山いたが、今は別の仕事をしている人間が殆どである。それを考えると、ぼくは天職に就けたのだと胸を張れそうだ。

落研時代に出会った素晴らしい才能たちに、今改めて、感謝したい。

脳みそ夫さん、瀧川鯉八さんには、日芸の放送学科の実習授業のために江古田に来てもらったり、ぼくの卒業制作のドラマに出てもらったりもして実は大変お世話になったのに、まだ恩返しできていないでいる。なんとかせねば。

随分経ってから、ハルナさんのお父さんが法大落研のOBだと知った。その事実に、走り出したくなるほどそわそわした。

「落研なんですかー?」

「そ、そうです」

菜の花の香りが春を告げる。

想い出は場所に宿ると言う。

だが、あのサークル棟はおろか、所沢校舎そのものが、今はもうない。

(2023年4月)

中央がクラブハウスである

【あとがき】

《寿限無》と《芝浜》

配信もされました

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。

どんな感想を持たれたでしょうか。

TwitterのDMなど頂けたら大変嬉しいです。

実は社会人になってから、自分からはだんだんと「落研出身」を言わないようになっていきました。落研出身だと言うと「なぞかけしろ」「一席やってくれ」など雑にイジられる事が本当に多かったのです。

これは割と最近の話ですが、とある大所帯のロケで地方に行った時のこと。ぼくが旅館の浴衣を帯までビシッと着こなして宴会場に現われると「まるでオチケンだな!」とテレビ局のプロデューサー陣に嘲笑されました。

「ええ、あの、実際、落研出身です」と言ったら、その場はかなり変な空気になったのは言うまでもありません。ダメ押しに言った「全国大会も出てます」は余計でした。

テレビ業界だからでしょうか。「落研出身」を公表すると、もうその時点で「ツマラナイやつ」として見下してくる人が結構いるんです。落語のことなんて殆ど知らないくせにね。

そういう人たちとこれ以上面倒くさい会話をしたくない。だから、よほど何か縁があった時にしか落研出身であることは言わないようになっておりました。

ですが、もう社会人になって20年。放送作家の鈴木くんが興味を持ってくれたので、書いてみてもいいかなと思ったのです。おかげで、昔のことを色々と思い返すことができました。ありがとう鈴木くん。

積もる話はまだまだあります。

反響があったら、また綴ってみたいと思います。

ありがとうございました。