歴史と叡智が流れる街-ケンブリッジ-

ケンブリッジは、ただの街ではない。

偉人たちの足跡をたどりながら、自分自身を見つめ直すきっかけを与えてくれる場所だ。

イギリス東部のこの美しい街は、800年以上の歴史を誇るケンブリッジ大学を中心に、特別な雰囲気を醸し出している。

石畳の道を歩けば、歴史の足音が聞こえる。

アイザック・ニュートンやチャールズ・ダーウィンが学び舎とした建物がそびえ立ち、ゴシック建築の壮麗さが視界を埋め尽くす。

川でボートに揺られながら見る大学の風景は、美しく、とても静かだ。

この記事では、魅力溢れるケンブリッジについて、滞在した時の実体験と共に紹介する。

言葉では表現しきれない居心地の良さを感じた1日だった。

ケンブリッジの概要

ケンブリッジは、イギリス東部に位置している。

約800年の歴史を持つケンブリッジ大学を中心に発展したこの街は、古くから学術と文化の中心地として世界的に知られている。

以下は、ケンブリッジの基本情報と特徴だ。

<基本情報>

位置:イギリス東部、ロンドンから北へ約80km(電車で約1時間)。

人口:約12万人(そのうち学生が約2万人を占める)。

特徴:ケンブリッジ大学を中心とする学問都市でありながら、緑豊かでリラックスした雰囲気を持つ。

<街の特徴>

ケンブリッジ大学

世界屈指の名門大学であり、31のカレッジから構成される。

卒業生にはアイザック・ニュートン、チャールズ・ダーウィン、スティーブン・ホーキングなど、数多くの偉人が名を連ねる。

キングス・カレッジ・チャペルやトリニティ・カレッジ図書館など、歴史的建造物が点在。

<美しい自然環境>

街を流れるケム川(River Cam)は街の象徴的存在。パンティング(川下り)はケンブリッジの人気アクティビティ。

ケンブリッジ大学の庭園や公園(ボタニックガーデンなど)が市内各所にあり、自然との調和が魅力。

<学術と最先端技術の融合>

ケンブリッジは「シリコンフェン(Silicon Fen)」とも呼ばれ、世界的なハイテク産業の中心地の一つ。

AIやバイオテクノロジーをはじめとする先端技術の研究が盛んで、数多くのスタートアップ企業が集結している。

<観光地としての魅力>

ゴシック建築や歴史的建造物、博物館、美術館が多く存在。フィッツウィリアム博物館やセジウィック地質博物館など、学びと文化を深められる施設が充実している。

歴史と最先端が交差する街並みが、訪れる人々に独特の雰囲気を提供。

言葉では上手く表現できないのだが、冬のケンブリッジには洗練された静けさと格式を感じる。

こればかりはそこに行かないと伝えられない感覚だ。

観光モデルプラン

以下は、AIで作成した1日の観光モデルプラン。

参考になるかもしれないため、一応貼っておくことにする。

自分はこれをアレンジしながら街を探索した。

8:00 - キングス・カレッジ・チャペル (King’s College Chapel)

壮大なゴシック建築を鑑賞し、ケンブリッジの象徴的な景観を楽しむ。

所要時間: 45分

8:45 - コーパス・クロック (Corpus Clock)

徒歩で移動し、独特な時計を鑑賞・写真撮影。

所要時間: 15分

9:00 - マーケットスクエア (Market Square)

朝市を散策し、地元のスナックやお土産を探す。

所要時間: 30分

9:30 - フィッツウィリアム博物館 (Fitzwilliam Museum)

絵画やアンティーク品を楽しむ、必見のスポット。

所要時間: 1時間

10:30 - ポーラーミュージアム (The Polar Museum)

スコットの展示をじっくり観覧。南極探検の歴史やスコットの功績を学ぶ。

所要時間: 1時間

11:30 - ケンブリッジ大学植物園 (Cambridge University Botanic Garden)

美しい庭園を散策しながらリフレッシュ。

所要時間: 1時間

12:30 - ランチタイム

植物園近くのカフェやレストランで休憩。軽食を取り、エネルギーを補充。

13:30 - リバーカム (The River Cam)

パント体験を楽しむ。ボート上から大学の建物群を眺めるのは特におすすめ。

所要時間: 1時間

14:30 - ケトルズ・ヤード (Kettle’s Yard)

独特のアート空間を鑑賞し、静かな環境でリラックス。

所要時間: 1時間

15:30 - グランチェスター村 (Grantchester Village)

タクシーまたはレンタサイクルで移動。のどかな村を散策し、ティールームで伝統的なアフタヌーンティーを楽しむ。

所要時間: 1.5時間

17:00 - ケンブリッジ駅へ移動

グランチェスター村からタクシーまたはバスでケンブリッジ駅に戻る。

列車発車: 17:30頃にロンドン行きに乗車し、約1時間でキングス・クロス駅着。

文字だけ書いてあっても街のイメージが掴めないと思うので、ここからは実際に訪れた場所を時系列でまとめてみようと思う。

実際の観光時の様子

早朝

以下が実際に訪れた時の写真だ。まずは早朝の街の様子から。

朝は凍てつくような寒さ。数日前に雪も降ったそうで、街中に少し残っていた。自分は前日までギリシャのアテネにいたため、温度差で身体がおかしくなりそうだ。

大学の施設は10時に開くそうなので、時間を潰すためにカフェでアフガンティーをいただく。

味はミントティーに近く、店員さん曰くモロッコのミントティーと似ているらしい。アフリカ料理のお店が周辺に多い。

お茶を味わった後は、大学を目指す。

道中、市内の公園にクリスマスマーケットができていた。

以下の記事にも書いたが、冬になるとイギリスの至る所でクリスマスマーケットが作られるのが面白い。

夕方再度偵察したのだが、中にはスケートリンクやメリーゴーランドまである。ただ、観覧車をクリスマスのために作ってしまうのは流石にすごいわ。。

改めて、イギリスのクリスマス文化についてもまとめてみた。

1. 歴史的背景

・キリスト教の伝統

クリスマスは、キリスト教の最大の祝祭の一つであり、キリストの誕生を祝う日です。イギリスは中世以来キリスト教文化が深く根付いており、クリスマスも重要な宗教行事として広まってきました。

・ヴィクトリア朝の影響

19世紀のヴィクトリア女王時代に、現在のクリスマス文化の基盤が形成され、以下のような習慣が広まりました。

クリスマスツリー: ドイツ出身のアルバート公がイギリスに持ち込んだもの。

クリスマスカード: 世界で初めて商業的にクリスマスカードが印刷され、送る習慣が定着。

クリスマスキャロル: 音楽がより広く演奏されるようになり、現在のような歌が定着。

2. 文化的な要素

・家族の団結と喜びの象徴

クリスマスは家族や友人が集まり、特別な時間を共有する日とされています。イギリスでは「家庭」が非常に重要視される文化があり、クリスマスは家族の絆を再確認する機会となっています。

・食文化の発展

クリスマスプディングやターキー、ミンスパイといった伝統的な料理が祝祭の一部として発展し、これが文化の一部となりました。

・物語や文学の影響

チャールズ・ディケンズの『クリスマス・キャロル』のような物語がクリスマスの理想像を形作り、人々にその精神を広めました。

3. 経済的要因

・商業的な発展

19世紀以降、クリスマスは商業的にも重要なイベントとなり、プレゼントや飾り付けなどに関連する産業が発展しました。現在では小売業界にとって年間で最も重要な時期となっています。

・マーケティングとメディアの影響

広告やテレビ番組がクリスマス文化をさらに盛り上げる役割を果たし、季節のイベントとして大衆文化に定着しました。

4.冬の祝祭としての重要性

イギリスでは冬が寒く暗い時期であるため、クリスマスのような明るいイベントが人々の生活に喜びをもたらします。光の装飾や暖かい室内での過ごし方が、季節に適した文化として発展しました。

今までのイギリス生活と結びついて、深い納得感がある。

話が逸れたが、街中には博物館や美術館も多い。学園都市ならではといったところか。

大学付近で有名な観光スポットとして、以下のような場所がある。

非常に不気味な時計で、なぜか突然止まったり動いたりする。

気になったので、詳しく調べてみた。

コーパス・クロック(Corpus Clock)は、ケンブリッジ大学のコーパス・クリスティ・カレッジに設置されたユニークな時計で、時間の無情さを象徴する芸術作品です。

制作者: ケンブリッジ卒業生で発明家のジョン・C・テイラーが、母校への敬意を込めて2008年に寄贈しました。

特徴: 金色のディスクにLEDで時刻を示し、時計の上には「クロノファージ(時を食べる虫)」という生物が取り付けられ、時間を食べる動作を繰り返します。

哲学的意図: 時間は不可逆であり、止まることなく進み続けるというメッセージを伝えています。

背景: テイラーは温度制御装置の発明で成功を収め、その財を使ってこの革新的な時計を制作。時間と技術に対する彼の洞察を具現化したものです。

めちゃくちゃ面白い。

ちなみに、この時を食べる虫「クロノファージ」(Chronophage)について、色々と面白いので、もう少し詳しく記す。

1. デザインと見た目

クロノファージは、虫とドラゴンを融合させたような不気味な姿をしています。青銅製で、鋭い歯と長い尾を持ち、時計の上で動いています。口を開けて「時間を食べる」動作を繰り返し、時の無情さを視覚的に表現しています。

2. 名前の由来

「クロノファージ」という名前は、ギリシャ語の "Chronos"(時間) と "Phagein"(食べる) を組み合わせた造語で、「時を食べる者」という意味です。

3. 動作と象徴性

クロノファージは、正確な時間を刻むことに加え、不規則な動きで突然止まったり、加速したりします。

この不規則性は、時間が主観的に感じられる速さや遅さを表現しており、「時間は必ず過ぎ去り、取り戻すことができない」という哲学的メッセージを伝えています。

4. 作者の意図

発明家ジョン・C・テイラーは、時間の消費や流れに対する人々の認識を喚起するためにクロノファージを設置しました。

クロノファージの「時間を食べる」という動作は、時間が常に消耗され、不可逆であることを象徴しています。

なぜ不規則に止まったりするのか、その謎が解けた。めちゃめちゃ深い。

加えて、ギリシャ語の "Phagein"(食べる)という単語は、「マクロファージ(macrophage)」という言葉に酷似していたため、関係があるのではないかと仮説を立てて調べてみた。

マクロファージについては、『はたらく細胞』をご覧ください。

ギリシャ語の 「Phagein」(φαγεῖν) は「食べる」という意味の動詞であり、現代の科学用語や生物学的な概念にも深く関連しています。特に「マクロファージ(macrophage)」という言葉と強く関係があります。

「Phagein」の基本的な意味

「Phagein」は古代ギリシャ語で「食べる」「摂取する」を意味します。

「マクロファージ」との関係

「マクロファージ」(macrophage)はギリシャ語の2つの語根から成り立っています。

①Makro-(μακρο-):「大きい」

②Phagein(φαγεῖν):「食べる」

つまり、「マクロファージ」 は直訳すると「大きな食べるもの」という意味になります。マクロファージは免疫系の細胞の一種で、体内に侵入した異物や病原体(細菌やウイルス)を「食べる」ことで除去します。この「食べる」行為が名前の由来です。

「Phagein」の哲学的・文化的な背景

古代ギリシャでは、「Phagein」は単なる「食べる」という物理的な行為だけでなく、生命維持の本質的な行動として捉えられていました。

この語根が「捕食」や「摂取」だけでなく「破壊的に取り込む」ニュアンスを持つため、現代でも「捕食」「吸収」「破壊」といったさまざまな意味を持つ言葉に派生しています。

「Phagein」と進化生物学の関係

生物の進化の過程で、捕食行動(Phageinに由来する概念)はエネルギーを得るための重要なメカニズムとなりました。この言葉を使った用語は、捕食や細胞の代謝、免疫反応を説明する際に広く利用されています。

まとめ

ギリシャ語の「Phagein」は「食べる」という基本的な意味を持つ言葉で、マクロファージ(「大きな食べるもの」)の語源でもあります。この語根は、免疫学や生物学の多くの用語に使われ、生命の基本的なプロセスである「摂取」「捕食」「吸収」に深く関連しています。

丁度前日までアテネに行っていたため、古代ギリシャがあらゆる学問につながってくることを改めて実感する。

世界史の流れを辿ればそれは明らかなのだが。

加えて、食事と聞くと違和感がないが、人間も同じように捕食して生きているんだよなぁなどと変な感傷に浸ってしまった。

記事のキリがなくなるので、この辺りでやめておく。

こうした良くわからないものは、掘っていくと必ずといっていいほど面白い事実や繋がりに出会う。その瞬間は半端ではない喜びで満ち溢れている。

元々比較的好奇心が強いのと、前職の仕事柄、色々と探索するのが癖のようになっているのだが、物事がなんでも楽しくなるのでオススメだ。

時計のせいでだいぶ脱線したが、大学前のカフェで朝ごはんを食べることにする。

朝食を食べ終わり、10時になったたため大学内のチャペルを訪れることに。ただしその前に、ケンブリッジ大学についてもう少しまとめてみることにする。

ケンブリッジ大学について

ケンブリッジ大学の概要

ケンブリッジ大学(University of Cambridge)は、1209年に設立された世界有数の名門大学で、イギリスのケンブリッジ市に位置しています。オックスフォード大学と並び、「オックスブリッジ(Oxbridge)」と呼ばれるイギリスの学問の中心的存在です。

<基本情報>

創立年: 1209年

学生数: 約24,000人(学部生・大学院生含む)

カレッジ制: ケンブリッジ大学は31の独立したカレッジから成り、各カレッジが独自の寮、図書館、食堂、そして学問的サポートを提供しています。

ランキング: 世界大学ランキングで常に上位にランクイン(QS、Times Higher Educationなど)。

著名な卒業生: サー・アイザック・ニュートン、チャールズ・ダーウィン、アラン・チューリング、スティーブン・ホーキングなど、科学・文学・政治の分野で歴史に名を刻む人物が多数。

このカレッジ制度は、ハリーポッターのホグワーツの4つの寮の制度(グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー)と似ている。

イギリスやスコットランドを巡っていると、ハリーポッターがこうした制度や伝統、その土地の景色などから影響を受けて生み出されていることが分かり、面白い。

加えて、ケンブリッジ大学の卒業生には、誰もが聞いたことのある偉人たちがズラリ。

自分も前職でこうした偉人たちを扱った授業などをしていたため、彼らもここで学んだのかと思うと何とも感慨深いものがあった。

気になったので、もう少し詳しく卒業生などをまとめてみる。

アイザック・ニュートン(1643年–1727年):物理学者・数学者。万有引力の法則を発見し、近代科学の基礎を築きました。

チャールズ・ダーウィン(1809年–1882年):生物学者。進化論を提唱し、『種の起源』を著しました。

アラン・チューリング(1912年–1954年):数学者・計算機科学者。計算理論の先駆者であり、第二次世界大戦中の暗号解読にも貢献しました。

ジョン・メイナード・ケインズ(1883年–1946年):経済学者。ケインズ経済学を提唱し、現代経済学に大きな影響を与えました。

スティーヴン・ホーキング(1942年–2018年):理論物理学者。ブラックホールや宇宙論に関する研究で知られています。

アーネスト・ラザフォード(1871年–1937年):物理学者。ニュージーランド出身で、1895年にケンブリッジ大学のキャヴェンディッシュ研究所に入所し、ジョセフ・ジョン・トムソン教授の指導の下で研究を開始しました。

フランシス・ベーコン(1561年–1626年):哲学者・政治家。経験主義哲学の先駆者として知られています。

オリバー・クロムウェル(1599年–1658年):政治家。清教徒革命を主導し、イングランド共和国の指導者となりました。

ジョン・ミルトン(1608年–1674年):詩人。叙事詩『失楽園』の作者として有名です。

ジョージ・ゴードン・バイロン(1788年–1824年):詩人。ロマン主義を代表する詩人として知られています。

リー・クアンユー(1923年–2015年):シンガポール初代首相。国家の発展に大きく寄与しました。

ジェームズ・ワトソン(1928年生まれ):分子生物学者。DNAの二重らせん構造の発見でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

ジェーン・グドール(1934年生まれ):霊長類学者。チンパンジーの研究で知られています。

イアン・マッケラン(1939年生まれ):俳優。『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのガンダルフ役などで有名です。

改めて、ワクワクするラインアップだ笑

ニュートンに関しては、あの有名なリンゴの木がキャンパスの前にある。(このエピソードについては諸説あるらしいが)

アラン・チューリングについては、マンチェスターにも銅像があり、実際に目にしたことがある。

ちなみに、なぜマンチェスターにこの銅像があるのか。

理由は以下の通りだそう。

アラン・チューリングの銅像がマンチェスターに設置されている理由は、彼が第二次世界大戦後にマンチェスター大学で計算機科学の研究に従事し、初期のコンピュータ開発に大きく貢献したためです。

戦後、チューリングはイギリス国立物理学研究所での勤務を経て、1948年にマンチェスター大学に移籍しました。同大学では、初期のコンピュータである「Manchester Mark I」のソフトウェア開発に携わり、計算機科学の発展に寄与しました。

これらの業績を称え、マンチェスター市内のサックヴィル・ガーデンズ(Sackville Gardens)にチューリングの銅像が設置されました。この銅像は、彼がベンチに座り、手にリンゴを持つ姿を描いており、台座には「Father of Computer Science」(コンピュータ科学の父)とエニグマ暗号で刻まれています。

このように、チューリングのマンチェスターでの活動とその功績を記念して、同市に銅像が建てられています。

エニグマ暗号で描かれているとは、粋な演出だ。

話が逸れたが、個人的にはガンダルフが卒業生だったことに驚いた笑

昨年末に行ったシンガポールの初代首相、リー・クアンユーは主席だったらしい。さすがだ。。

また、以下に大学の特徴をもう少しまとめてみる。

ケンブリッジ大学の特徴

<カレッジ制のユニークさ>

各カレッジは学生の学問や生活を支える中心的な役割を果たします。

(有名なカレッジ)

キングス・カレッジ: ゴシック建築のチャペルで有名。

トリニティ・カレッジ: 卒業生にノーベル賞受賞者を多数輩出。

セントジョンズ・カレッジ: 美しい庭園や建築。

<研究の中心地>

ケンブリッジは科学技術、人文学、社会科学など広範囲の研究で知られています。特に、ニュートンの重力の法則発見やダーウィンの進化論はケンブリッジでの研究が基盤となっています。

<伝統とモダンの融合>

800年以上の歴史がありながら、現代の課題や技術革新に取り組む最先端の研究機関でもあります。

ということで、またしても話が膨らんでしまったが、ようやく大学構内の様子を紹介することとする。(早くしろ)

大学の様子

大学の美しいキャンパスは入ることのできる場所が限られているため、ボート上から大学の建物群を眺めるのが特にオススメだ。

ガイドさんの解説には、過去の偉人たちのエピソードも含まれており、素晴らしい体験だった。

街の様子

ロンドンに帰るまでに巡った、大学以外の場所の写真も残しておく。

街は落ち着いた雰囲気で、イギリスらしいのどかさも感じられる。

個人的にロンドンより好きかもしれない。。

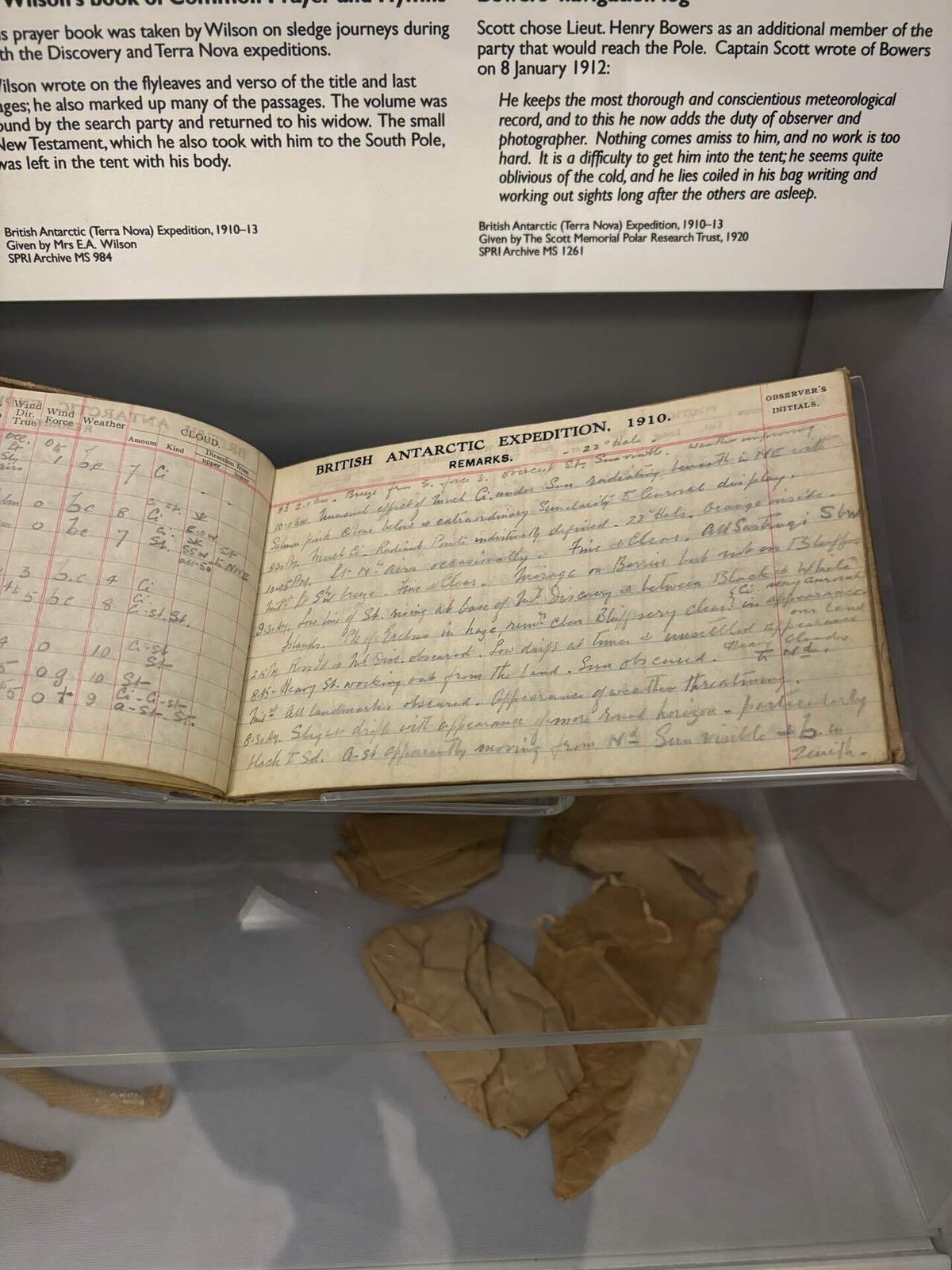

そして最後に、この記事の締めくくりとして、こちらのポーラーミュージアム (The Polar Museum)を紹介したい。

ここは、南極探検の歴史や、イギリスの探検家スコットの功績を学べる場所。入館料は無料だ。

前職時代に授業で扱ったことがあり、この南極探検のエピソードには馴染みがある。以下の記事に詳しくまとめている。

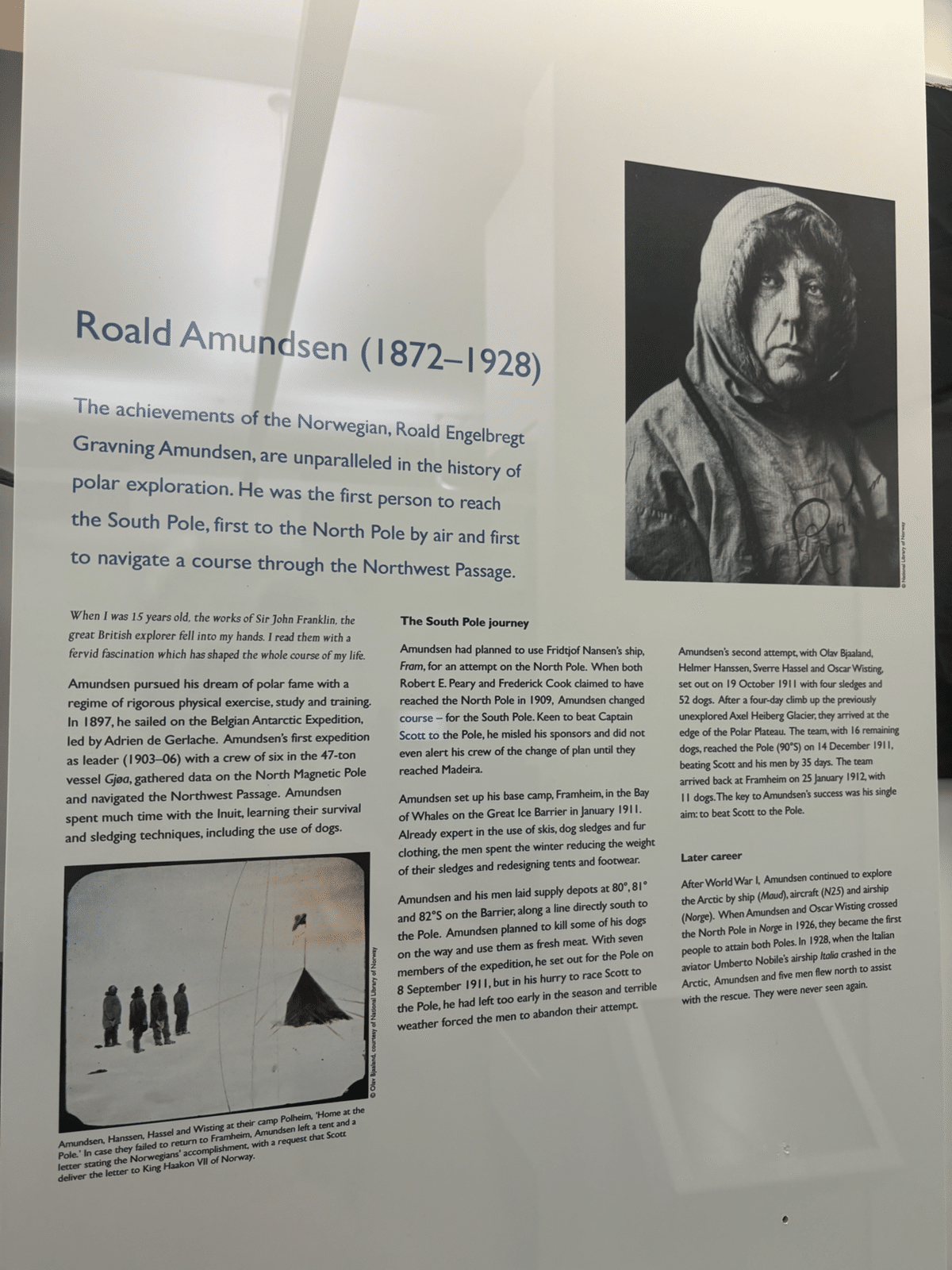

南極探検は、20世紀初頭の「南極点到達競争」として知られる歴史的な探検で、2人の探検家、イギリスのロバート・ファルコン・スコットとノルウェーのロアール・アムンセンが、それぞれ南極点への到達を目指した物語だ。

概要をざっくりとまとめておく。

1. 背景

南極点は20世紀初頭、まだ誰も到達していない未踏の地でした。この時代は「大探検時代」とも呼ばれ、極地探検が科学的興味や国威発揚の一環として盛んに行われていました。

2. アムンセン隊(ノルウェー)

探検隊長: ロアール・アムンセン

目的: 最初に北極点を目指していたが、アメリカの探検家ロバート・ピアリーが北極点に到達したことを知り、南極点に目標を変更。

探検スタイル: 犬ぞりをメインの移動手段として使用。厳しい環境に適した衣類や装備(エスキモーの伝統的な技術を採用)。食料や物資の準備が非常に綿密で計画的。

成果: 1911年12月14日、アムンセン隊は世界で初めて南極点に到達。全員が無事に帰還。

成功の要因: 優れた計画、犬の活用、軽装備、そして迅速な行動。

3. スコット隊(イギリス)

探検隊長: ロバート・ファルコン・スコット

目的: 南極点への到達と科学調査。

探検スタイル: ポニー(馬)や人力のソリを主な移動手段として使用。科学研究を重視(南極の地質や生態系の調査も行った)。装備や計画にいくつかの課題があった。

結果: 1912年1月17日、スコット隊は南極点に到達したが、アムンセン隊が既に到達していたことを知る(約1か月遅れ)。帰路で隊員全員が命を落とす。

悲劇の要因: 過酷な天候、物資不足、不適切な移動手段(犬より効率の低いポニーや人力)。過労と栄養不足。

4. 二人の対照的な探検スタイル

アムンセンは効率重視の実用的アプローチを採用し、成功に導いた。

スコットは科学的探求心と冒険心が強く、完璧を目指したが、厳しい環境に対応しきれなかった。

5. 意義とその後の影響

アムンセンの成功は、探検の計画性と準備の重要性を示しました。

スコット隊の悲劇は、極地探検の困難さと人間の挑戦の限界を象徴する物語となり、後世に語り継がれています。

スコット隊の行動は科学界で評価され、帰路で採集した標本やデータが極地科学研究に貢献しました。

まとめ

「南極点到達競争」は、アムンセンの計画性とスコットの悲劇的な努力という対照的な物語です。成功と失敗が交錯するこの探検は、人類の冒険の歴史において重要な一章を成し、今なお多くの人々を魅了しています。

上記はあくまでもまとめであり、こんなに簡単に比較したり、表現できるものではない。この博物館を訪れて、その背景まで含めて一層そう思うようになった。

博物館の中には、当時の資料などが数多く展示されている。

「もし私たちが生き延びていたならば、仲間たちの不屈の精神、忍耐、勇気について語り、イギリス人の心を揺さぶる物語を語ることができただろう。この粗いメモと私たちの遺体が、その物語を語らなければならない……」

背景を知っていたからということもあるが、ケンブリッジ滞在の最後にして、最大の衝撃を受けた博物館だった。

スコット最後の手紙は、読み進めるにつれて頭をハンマーで殴られたような感覚になり、しばらく呆然としてしまった。

特に妻に向けたメッセージは物凄く胸に迫るものがある。

他の人へのメッセージには最後に署名があるにも関わらず、妻にだけは署名がなく、メッセージが途中で途切れているのだ。

その意味を想像した時、しばらくその場から動けなかった。

探検家や偉人たちが、それぞれの命や人生をかけて切り拓いた科学的発見は、今でも人々の心を打つ。その場で立ち尽くしてしまうほどに。

自身の生き方についても、改めて問いを突きつけられているかのようだ。

ケンブリッジはただの街ではなかった。

寒空の中訪れたこの街には、美しい運河、人類の叡智と歴史が、今も静かに流れている。

※記事内の画像は全て、筆者が撮影したものか、生成AIにて生成しています。

いいなと思ったら応援しよう!