『読書会入門』を読む

1冊の本を読んで「どう感じたか」

終わってから誰かと語り合う(話をする)ことを前提とする読書には、一人で読む読書とは、また違った価値が あります。

読んだ直後に他人に わかる言葉で表現しようとする事、同じ本を読んだ誰かから新しい気づきを もらったり。

インプットとアウトプットを同時に行なうことで、自分自身の考え方が立体化されていきます。

「読書会」は、本を読むための 一つの技法です。

【前書きより】

『読書会入門』

人が本で交わる場所

山本多津也 著

幻冬舎新書 (2019.09.25)

「読書会」とは

一般的に「読書会」には、

課題型と紹介型の二通り が あると言われています。

課題型:課題の本と言われる本を決めて、参加者同士が 感想を語り合う。

▶ 課題型の本の決め方

1) 出来るだけ 古典や名著から選ぶ

2) 時代を超えて読み継がれる本には、それなりの理由(普遍性)がある。

3) 敢えて 難しい(難解な)本を選ぶ。

紹介型:参加者が、自分のお薦め本を持ち寄って、本の内容を紹介し合う。

▶ 紹介型について

1) パターンとして、一人一人の持ち時間で 本の紹介をし、全員 廻ったところで終了。ディスカッションと云うよりプレゼン的なイメージになる。

2) 紹介型は、参加者同士で 話が膨らみにくい。

「課題型」を選択するか「紹介型」を選択するかは、主催者の判断に委ねる。

「読書会」の効果

▶ みんなで読む (課題型)

同じ本を読んだ人達と、感想を一つのテーブルに持寄る。

このことに依り、同じ本でも 10人居れば10通りの読み方(感想)が あることに気づく。

▶ 自分の考えを客観的にみることが出来る。

【「本を読む」とは 】

本を読んで、知識(情報)を得ること。

つまり、インプットした知識や情報を、自分なりに咀嚼し、他者に発信(アウトプット)すること。

コミュニティとしての「読書会」

1) 継続学習とコミュニティ。

(P.F.ドラッカー)

2) 読書会を合議制に しない。

3) 参加者同士でヒエラルキー(階層)を作らない。

4) 会則をつくらない。

※ 3) 4) 全員がフラットな関係。

5) 考えの違う人を排除しない。

6) SNSは、連絡網としてのみ使う。議論には、使わない。

「みんなで語る」こと

本を読むことから、何らかの次へのステップへ繋がることが大切。

最終章では、ピエール・バイヤールの『読んでいない本について堂々と語る方法』が紹介されています。

▶ 我々は、たいていの場合「読んでいる」と「読んでいない」の中間領域にいる。

私達は、何を持って本を「読んだ」と言えるのでしょうか。

▶ 1冊の本は、誰かに読まれた、また存在を知られた瞬間から、その人の感受性や思考と融合し、新しいモノへと変化するのです。

▶ 読んでいない本について語る行為も、読んでみたものの読みきったと言い難い本についても、語ることは「創造」する活動なのです。

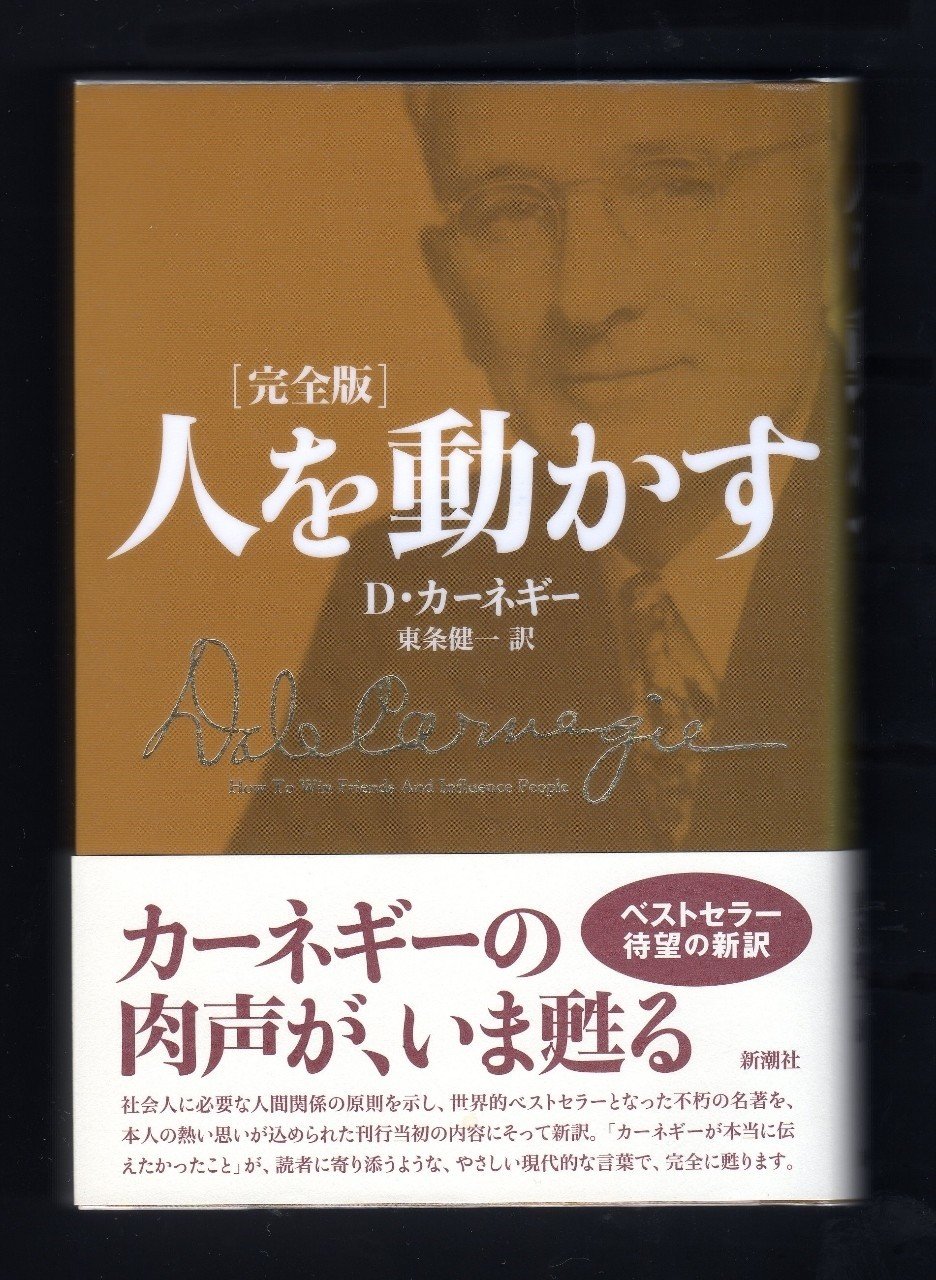

次の『人を動かす』D.カーネギー

読書会の課題図書として、よく選ばれているようです。

『 人を動かす[完全版]』

D・カーネギー 著

東条健一 訳

新潮社 (2016.11.25)

【Note】2020.03.19

おわりに

マイ・マガジン「読書術」

https://note.com/horippy0724/m/m173580de41e8

2020.03.29