企業の新事業創造活動をマネジメントする4つの管理サイクル

こんにちわ。

NEWh 堀です。

前回note書いたのが10月なので、気づけばもう3ヶ月経ってる。。

毎月1本は書きたいなぁと思ってるのだけど早いなぁ。。

前回は、

新規事業を、1人の天才のひらめきと努力によって生まれるのではなく、

企業として、企業活動の一つとして位置付け、生み出し続けるための

姿として、「新事業創造システム」という少し大きめの考え方について、

書いてみた。

今回はその記事の続き。

新規事業創造システムの構成要素の一つとして、

新規事業を管理、コントロールする機能である「管理システム」について考えてみた。

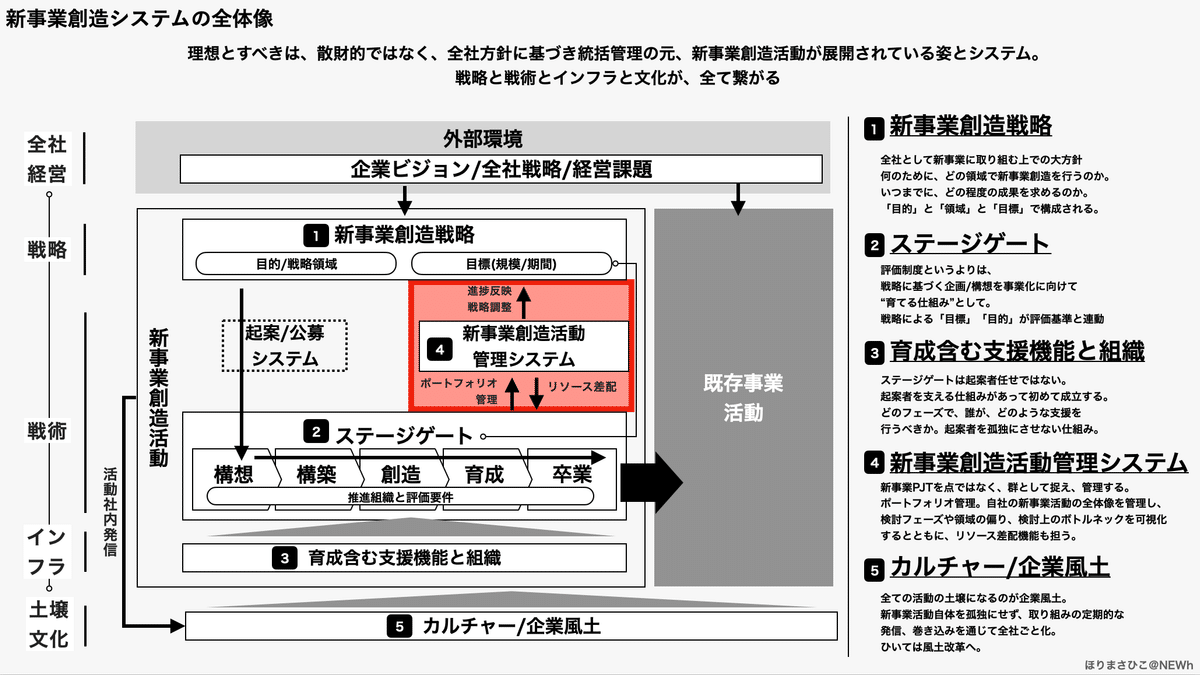

新事業創造システムの外観と「管理システム」の位置付け

創造システムの全体像の中での管理システムの位置付けはここ。

・企業として新規事業創造活動を進めていく上での大方針であり、前提でもある「戦略」と

・戦略に基づき企画が生まれ育てていく、事業創造活動の現場である「ステージゲート」その間に位置づく。

戦略に基づき、事業創造活動が滞りなく、行われているか。

問題はないか、軌道修正すべきところはないか、をマネジメントする。

企業の新事業創造活動におけるコントロールセンターとも言える機能であり

戦略と実行をつなげる楔とも言える。

管理システムの全体像=4つ(1+3)の管理サイクル

企業の新規事業創造活動の

・状況をモニタリングし、

・問題があれば介入、改良する。

これを"管理"という言葉で指してて、つまりPDCAをぐりぐり回すという意味合いに近い。

の時に、新規事業創造活動を管理する、PDCAサイクルをぐるぐる回すというのには、4つの階層がある気がする。

図において、

下の階層に行けば行くほど管理としてのサイクルが早く、超高速で仮説検証なり、PDCAのサイクルが周る。一方、上の階層に行けば行くほど、ゆっくりと管理サイクルが回ってる。

最下層にある超高速のサイクルは、事業構想、創造活動そのものの位置付け。ビジネスモデルを仮設で描き、検証を通じて、不確実性を削ぎ落としていく営み。これも活動、状況をモニタリングし、改良、改修していくという意味で一つのサイクル。(管理システムには入らないが)

ここから上の3つの階層が新規事業管理システムとして、見るべき三つの管理サイクル。(図上は事業創造マネジメント、という別の名称で書いちゃってる。。)

それぞれの階層、管理サイクルについて眺めていく。

高速=企画活動の管理

まずは「高速」サイクル。高速といいつつ、

管理頻度は「四半期に1度」くらいのイメージ。

「高速」サイクルにおける問いは、2つ。

Q.推進が滞っている事業創造PJTはないか?

Q.自社の新規事業創造活動に"詰まり/ボトルネック"はないか?

企業内事業創造活動は

新規事業創造活動における基本的な検討ステップを規定し、各タイミングごとに、検討を前に進めるか否かを判断する「関所」を設け運営している企業が多い。いわゆるステージゲート。

管理サイクルにおける「高速サイクル」では、ステージゲートが焦点。

自社で各部署で、さまざまなメンバーが検討活動を展開している事業創造活動(PJT)の状況を俯瞰で把握する中で、

・今どのステージに位置づくPJTが多いのか、

・どこのゲートで、棄却される(承認されない)PJTが多いのか、

この辺りをモニタリングする。

このモニタリングができると、

・自社の事業創造活動において、どこが手薄なステップになってきているのか

・どこで躓きがちなのか=どこにサポートを入れるべきなのか、

が見えてくる。

中速=企画の偏りの管理

次は2つ目、中速サイクル。頻度としてのイメージは「年に一度くらい」

中速サイクルにおける問いは、

Q.自社が生み出そうとしている新規事業に"偏り"はないか?

ここでいう偏りは

「注力テーマ間」と「成果時間軸」の2つの観点がある。

企業が新規事業を行う上では、

こういう領域で考えよう、こういうテーマと向き合っていくという「注力テーマ」を設定する。新事業戦略の構成要素の一つ。

例えば、

・「農業✖️カーボンニュートラル」

・「生成AI✖️少子高齢化」

・「hogehoge」

・「hogehoge」

こういう4つくらいのテーマを立て、全社の注力テーマと据えたものの、蓋を開けると「農業の企画、事業創造活動」ばかりが展開されているような状態。注力テーマ間での企画活動の"偏り"をモニタリングし、是正する。

注力テーマ間での偏りとは別軸での偏りが「成果時間軸」としての偏り。

イメージを図解したものが↓

新規事業にはすぐに目が出そうなものと、少し成果まで時間がかかりそうなものがある。企業としてはどちらも必要。

な時に、

・自社の新事業創造活動が、目先の成果ばかりを追求したものに偏ってないか、

その逆に、

・将来のビッグリターンを狙うものばかりになっていないか、

この偏りをモニタリングしたい。

年に一度くらいの頻度で、

自社で行われている新事業創造活動を俯瞰で可視化し、

・特定のテーマに偏りすぎていないか?

・成果時間軸に偏りが生まれていないか?

をモニタリングし、偏りがあれば是正する。

これが管理サイクルの二つ目「中速サイクル」のイメージ。

低速=戦略/方針の管理

最後3つ目が「低速」。イメージは3年に一度くらいで回る管理サイクル。

低速サイクルにおける問いは、

Q.自社における新規事業創造活動における方針/テーマは適切か?

つまり、戦略自体の見直し、軌道修正。

企業として新事業創造活動と向き合う上では、

・こういう前提で向き合おう

・このテーマで考えよう

という指針があるべき。

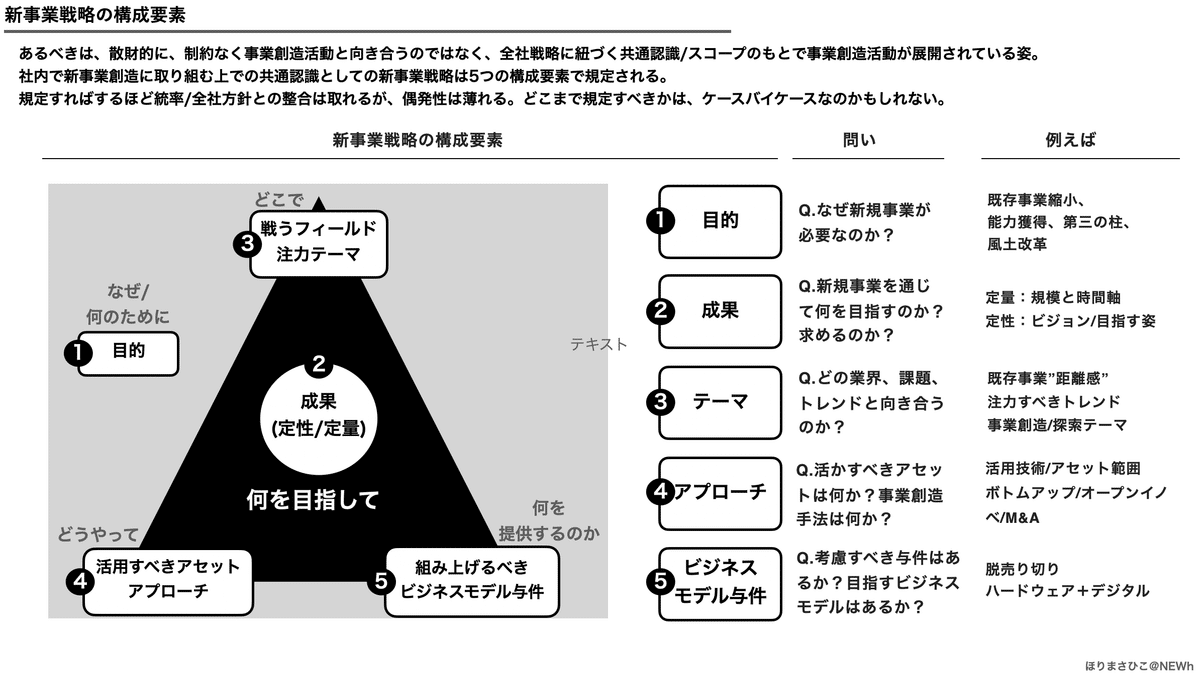

その構成要素は以下の通り、5つ。

・目的、成果、テーマ、アプローチ、与件

これらの構成要素は当然不変的なものではなく、

環境変化や企業内部の状況の変化を受けて、見直しをかけるべきもの。

低速サイクルとは、新事業創造戦略自体の見直し。

3つのサイクルで新規事業創造活動を管理する

ということで

・戦略に基づき、自社の新規事業創造活動を前に進めていくために、

・高速と中速と低速というスピードの異なる3つの管理サイクルに基づき

(事業創造活動自体を含めると4つのサイクル)

・自社の事業創造活動をモニタリングし、

・異常があれば是正、コントロールをしていく。

というのが管理システムにおける考え。

終わりに

ちょっとニッチで、

ややこし目な内容な気がするけど、大事なテーマ。

この役割、機能を担える、担う組織がいないことも多い。。

そして、この機能自体が回っていないことも多い。

でもでも、

今回の記事で語ったコントロールセンター的な機能、組織は、

企業として新規事業創造という活動と向き合う上では、

必要な気がする、、、。

今回はここまで。以上です!