授業で生徒が指導者に変わることで生まれる能動的な学びのスイッチ

日々おつかれさまです。

私は中学校で国語科の教員をしています。50分という授業の尺のなかで生徒たちが苦しむことなく、居心地良く、そしてできれば楽しく学べる時間を提供できればと日々授業づくり、そして授業の実践に励んでいます。

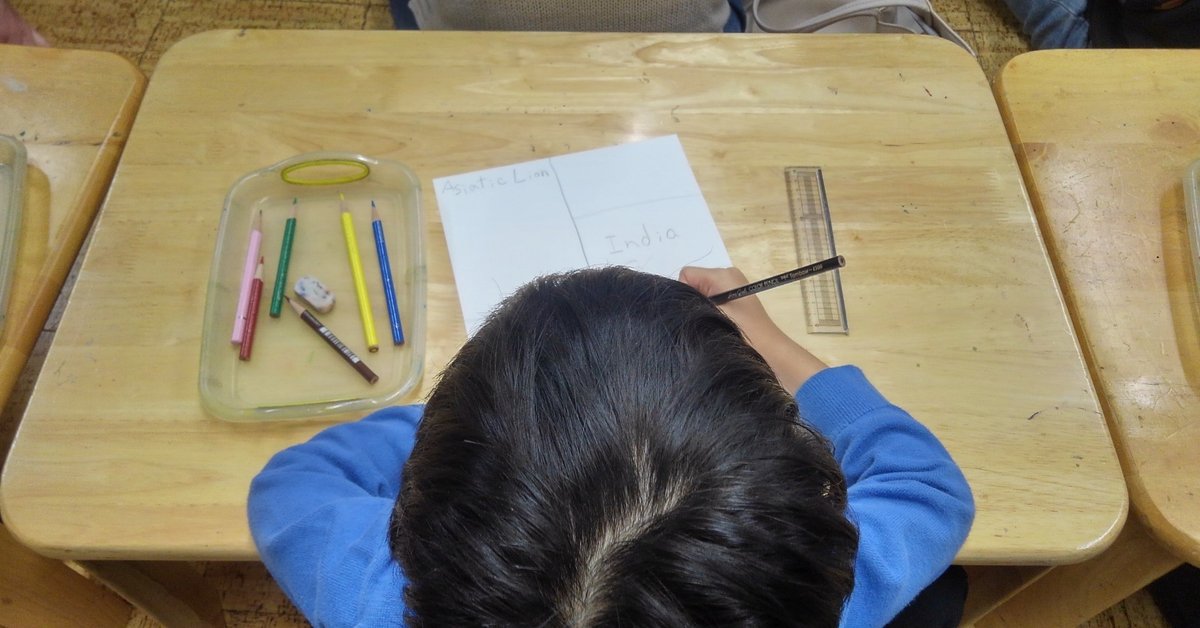

タイトルの件について考えたのは、1年生の漢文の授業をしているときでした。内容としてはレ点・一・二点などが使われた漢文を読む感じ。

そこで気づいたのは、子どもと子どもが関わりあうことで生まれる学びの可能性です。

授業の受け手が指導者へと次々と変わっていく

簡単な説明をこちらでしてしまって、基本的にはプリントで問題を数多くこなし、コツをつかんでいくというやりかたが良いのではないかと考え、そのような授業展開にしました。

で、やるべきプリントの実践問題が終わったら僕のもとに来てもらって合格のスタンプを押すんですね。そして、「周りで困っている子たちの指導者になってあげてくれ」とお願いをするわけです。

きっと大人の僕から教わるよりも友達同士の関係性の方が聞きやすいと思うんですよね。そして、教える側は「教える」という行為を通して学びをより定着させていくと。

1人1人の学びの深まりを保障する場づくり

これはきっと古典の歴史的仮名遣いや現代文の読解問題、文法事項を学ぶ際にも応用ができるだろうと考えています。おそらく他の教科でも可能でしょうね。

僕が一番授業において避けたいと考えていること。それは教員の1人喋りがずっと続いてしまうことです。

1人1人の能動的な学びの深まりを実現できる場を提供するためには、それぞれの理解の深度に応じたタスクを教師サイドから提供していく必要があります。

均一化された学びの場とそれぞれに応じた学びの場、この両者を上手く混合させていくことがカリキュラムの実践の中では大切になってくるのではないでしょうか。

12月は文法でこのやり方をもう一度試します

12月は文法、文節や単語の学習を深めていきますが、今回の実践を上手く発展させながら、前のめりで学びを展開できる場を作っていきたいと思います。

今日はこんな感じです。

いいなと思ったら応援しよう!