米国TikTok難民が中国の「小紅書」(REDNote)に移行の事件で、実際に起きていることは...日本では報道されない事実

「TikTok難民」事件

2025年年始、中国SNSプラットフォーム小紅書(RED)(発音:シャオホンシュ)にアメリカ人ユーザーが急増し、世界のネットコミュニティで予想外の現象が発生しました。彼ら(米国ユーザー)は自らを「TikTok難民」と呼び、中国のネットユーザーと積極的に交流しています。この状況は中国のネットユーザーから「小紅書が小洋書になった」と冗談交じりに語られるほどです。

アメリカ人ユーザーは、短い自己紹介や自然な動画投稿を通じて中国のユーザーから温かい歓迎を受けました。また、小紅書が米国でダウンロードランキング1位になったことで、他の国々でも注目されています。

この動きの背景には、TikTok禁止に対する抗議があります。一部のアメリカ人ユーザーは、これを「政府に対する反発」として捉え、小紅書の使用を通じて中国文化を理解しようとしています。

実に発生した現象

例えば、アメリカ人がトランプ氏のジョーク表情パックを投稿し、中国のユーザーもそのユーモアに共感して笑い合う場面が見られました。さらに、中国ユーザーがAIで作成した「秦兵馬俑が自由の女神を抱きしめる」画像を共有すると、双方がその「抽象的な面白さ」を楽しむやり取りが生まれました。

「ねこ税」とは

特に、言語の壁を超えた交流が際立っています。中国ユーザーが長らく使っていなかった英語を披露し、アメリカ人ユーザーは「我要学中文(中国語を学びたい)」と言って積極的にコミュニケーションを取ろうとしています。コメント欄では、両国のユーザーがネットスラングや文化的なネタを教え合いながら、お互いの理解を深めています。中国ユーザーは「猫税(cat tax)」としてペットの写真投稿を求めたり、表情パックでのやり取りを通じてアメリカ人と共感を深めました。アメリカ人も猫や犬などのペットを持っているため、ペットの写真を共有することが言語の壁を超えた共通の話題となりました。このようなユーモアややり取りは、両国ユーザー間の交流を促進し、親近感を生み出しました。

アメリカクリエーターが中国SNSに馴染む様子

個別の事例として、アメリカの牧師Rockはサンタクロースに似たユニークな外見と笑い声で、中国のユーザーから一日で1万人以上の「いいね」を獲得しました。彼はアメリカ政府のTikTok禁止に抗議するため小紅書に登録し、「中国文化を理解するための面白い方法だ」と語っています。

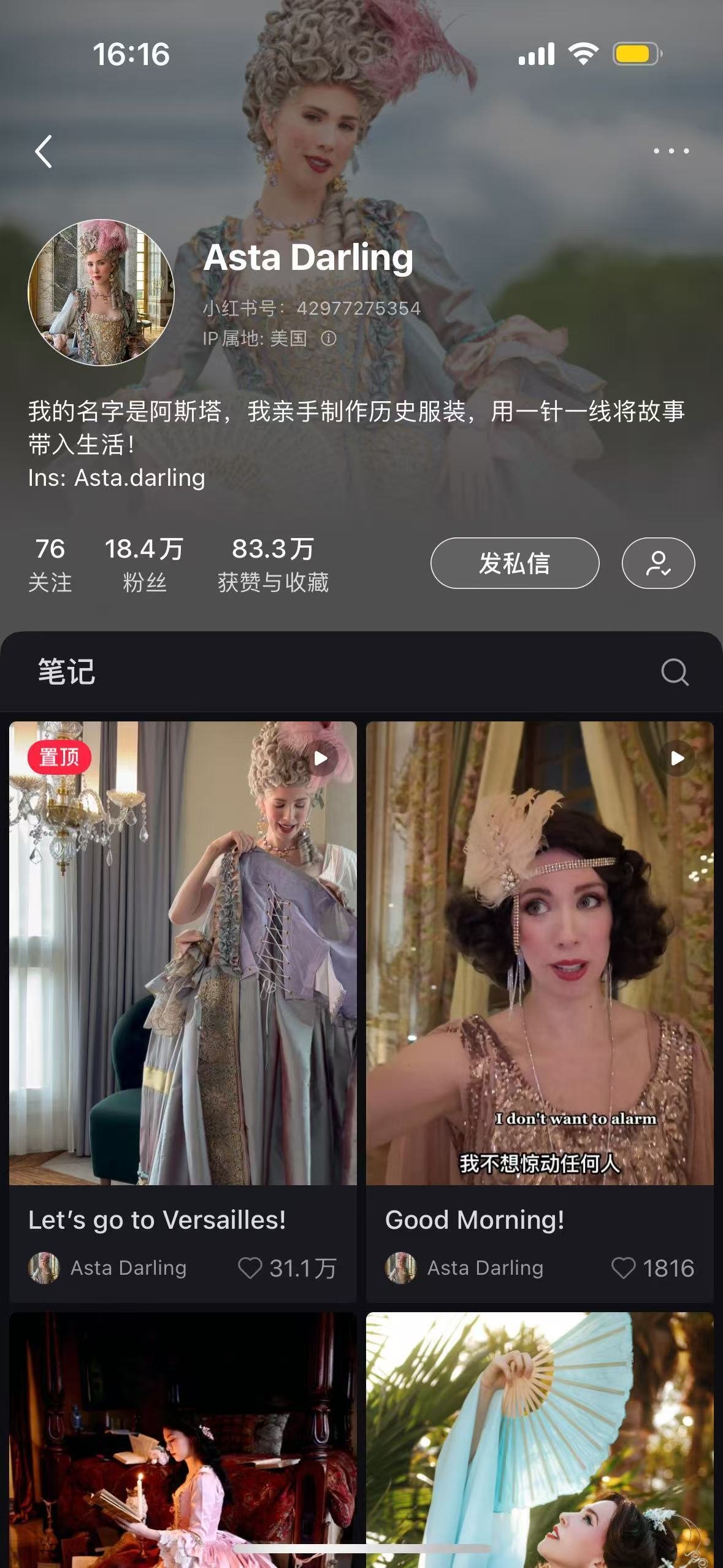

また、クリエイターのAstaは、自作のクラシックドレスを披露して中国のユーザーから称賛を浴び、24時間で2万人以上のフォロワーを獲得し、2025年1月20日時点で18.4万人のフォロワーを持つまでに成長しました。

その他にも、Sapnaというユーザーは自分の結婚式計画を投稿し、結婚式の衣装やアイデアについて中国人女性たちから多くのアドバイスを受けました。さらに、彼女が中国ドラマのテーマ曲『不染』を歌った動画は多くの注目を集め、中国のユーザーから「どうやってこの曲を知ったのか?」と興味を持たれるほどでした。

あるユーザーがSapnaに「牛」とコメントすると、彼女は「これが私がうまくやったことを意味するのか、それともいじめられているのか分かりません」と返答しました。また、別のユーザーが彼女の眉毛について「面白い」とコメントした際も、最初はそれが善意の褒め言葉なのか悪意のある揶揄なのか判断できませんでした。しかし、その後多くの中国人ユーザーが丁寧に説明を重ね、最終的にそれが善意の賞賛であることを理解しました。

Sarahは、小紅書を利用し始めて3日間で中国のレシピを数多く保存し、自宅で再現する準備を進めています。そんな彼女がコメント欄で見つけた一言に感動しました。「これはまるで初めて外の世界を見たような気分だ」という中国ユーザーのコメントに対し、Sarahは「私にとっても、これは初めて中に入ったような感覚です」と返答しました。このやり取りが、彼女にとって小紅書での体験をさらに特別なものにしました。

AIで言語の壁を軽々に超える「サイバー国際文化交流」の時代が来た

こうした交流の中で、アメリカ人と中国人は文化や生活の違いを超えた共感を築いています。例えば、料理、ペット、伝統衣装などの共通の関心を通じて深い理解が生まれています。この「サイバー文化交流」は、ネット時代における新しい可能性を象徴しています。

この予期せぬ「主客交代」の中で、アメリカ人と中国人は互いに言語や文化の壁を越えて交流し始めました。たとえば、アメリカ人ユーザーが中国料理や生活習慣について学ぶ一方、中国人ユーザーは英語や文化的な視点に触れています。小紅書のコメント欄では、中国勢大言語モデルLLM翻訳を駆使したやり取り(この機能はREDが事件発生一週間以内に導入した)や、中国語と英語の俗語やネットスラングを互いに教え合う光景が見られます。

たとえ短期間の現象であったとしても、こうした文化的な交流は、双方の理解を深めるきっかけとなり得ます。このような異国クロスカルチャーの「サイバーブレイクスルー」は、グローバルインターネットワールドにおける新たな可能性を示しています。

もっと深い事件分析を記載するレポートはこちらです: