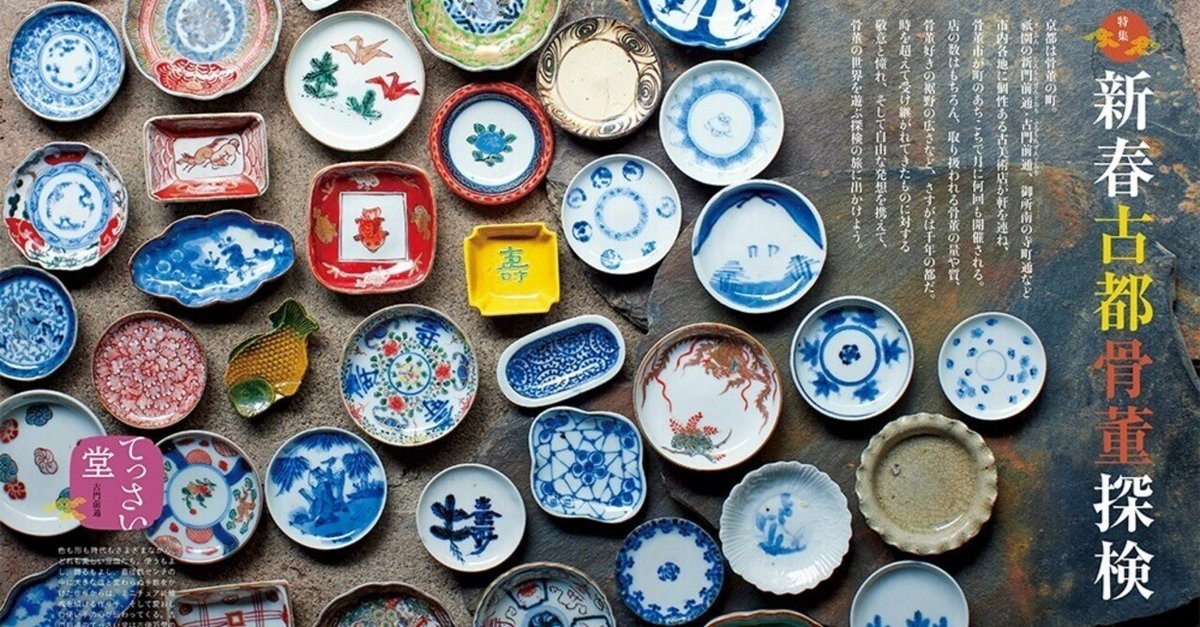

骨董屋が語る、京都と骨董をめぐるお話|[特集]新春古都骨董探検

「骨董」と聞いて思い浮かべるイメージはどのようなものだろうか。着物姿の旦那と出入りの骨董商が、掛軸や茶道具を箱から取り出し駆け引きをする、昔は確かにあった骨董のイメージのひとつである。戦前頃まではよほどの富裕層か一部のコレクターのものであった骨董が一般化するのは、戦後しばらくしてからのことだろう。京都・寺町の人気骨董店「大吉」店主が語る、京都と骨董と骨董屋をめぐるお話。(ひととき2025年1月号特集「新春古都骨董探検」の京都と骨董をめぐる八つの話より三つを抜粋)

店主、杉本 理さんのセンスと人柄に惹かれ、骨董好きが集う人気店。小体な構えながら懐深く、初心者向きから玄人をうならせる逸品まで、選び抜かれた品が並ぶ。夫人が店内に生ける野花の美しさにも定評がある

一、実際に「使える」骨董が、心を満たしてくれる

骨董に傾倒していく要素として、自らの経験を思い出してみると「使える」ということが大きかった。

江戸時代の器を日常生活に取り入れるという、日本の骨董界では当たり前のことが、世界の骨董、アンティーク界ではあまり当たり前のことでは無いのである。

欧米では家庭に代々伝わる食器や銀器のセットを来客時に使う、これは経験したことがある。

アジア諸国では、近年の経済発展で、中国茶器や器類の骨董を使う動きが出てきているが、私が旅行をしていた時代は、新しい綺麗な状態のものを使う方が尊ばれていたような印象が強い。

あくまでも骨董は蒐集、鑑賞するものとして購入されることが多いのだ。

米国留学時代、お酒を楽しむために実家の古伊万里蕎麦猪口を連れて行っていた。

北カリフォルニアのベッドタウンは、乾燥した空気と新しい住宅街、ショッピングモールの世界。インターネットも無い時代の日本語の本や日本食、日本的な「何か」に対する渇望は、今より遥かに強いものであった。

週末に安ワインやビールを古伊万里蕎麦猪口で楽しむ時間は、乾燥した心がしんみりと満たされていくような気分になり、酔いが進むにつれて「ああ、この器はこの国が出来て間もない頃に作られたんやなあ」と日本では当たり前に使っていた蕎麦猪口が、陶工の緩やかな絵付けと共にもの凄く特別なものに見えてきた。

骨董と自分が「ピタリ」と重なった瞬間は今でも鮮明に覚えている。

二、実践と経験がものをいう世界である

昭和から平成になった頃、実家の料理店は骨董店になる。数年後には米国から戻った私も骨董商として歩み始めることとなるのだが、コレクターとしての経験も無く、ようやく古伊万里の器は現在の器と何かが違うと思えるレベルからのスタートであった。

世はバブル崩壊の直後、骨董界も未だその余韻が残っていたようで、店でも値の張る古伊万里食器などがよく売れていた。

商う立場となり仕入れのため最初に行ったのは「競り市」や「市場」と呼ばれるオークションであった。

数千点ほどのあらゆる古物が並ぶ中、各店主が売れ筋や好みで品を選び競売にかけられ競り落とす。映画などで見た海外のオークションとは違う、速いテンポの一発勝負的な独特の空気感に圧倒され、競り場で声を出せるようになるには、少し年月が必要であった。

全国大小様々な規模のオークションがあり、「買い出し屋」や「うぶ出し屋*」と呼ばれる買取専門業者が、全国の蔵や旧家などから荷物を買い付け、出入りのオークションに出品をする、という流れが多い。

*古い蔵などから買い取った、初めて市場に出す骨董を扱う業者

雑多なジャンルの品が出る中、傷の有無、状態、直しがあるか、真贋や時代の考察、落札価格の設定等々の見定めを経て参加業者は競りにかけられるのを待つ。

前日に下見が出来るオークションもあれば、当日ギリギリまで何が出るかわからないオークションもある。

仕入れまでのこういったプロセスは実践と経験がものをいうのは間違いなく、そこには受験勉強のようなマニュアル本などは存在しない。

私も手探りで骨董関連の書籍を読み、美術館に通い、先輩同業者やベテランコレクターの方々から教えを乞う日々が続いた。

三、本物と贋作にはどんな違いがあるのか

真贋というもの、この厄介な問題は、骨董では常に付きまとうことである。

プロも引っかかる、などといわれるレベルの贋作から、あからさまな悪意のあるコピーまで、あらゆる「駄目なもの」が存在するが、概ね贋作というものは、「仏作って魂入れず」とでも言うのか、どこかがおかしい、と思うことが多い。

私が過去に買った、贋物の古唐津盃の話になるが、今から思えば、〝手取り〟の感触が見た目より軽く感じた。陶磁器類に関して、真贋を見分ける重要なポイントは、手に取ったときの感覚である。

見た目と重さと手取りというのは、おおよそ合致するものだ。見た目より軽すぎたり、重すぎる、と感じるものは、ほとんどの場合「駄目なもの」である。

他のジャンルも、巧妙な贋作は多数存在するのだが、種類や見分けとなると、ここではとても書ききれない。

希少性、相場が高いものは贋作がついてまわるのだが、数多く残り、相場が高くないものは、おおよそ安心していただける。

まずは安全圏から、古物の雰囲気や特徴を掴んでいっていただけたらと思う。

京都と骨董をめぐる八つの話

一、実際に「使える」骨董が、心を満たしてくれる

二、実践と経験がものをいう世界である

三、本物と贋作にはどんな違いがあるのか

四、掘り出してやろう、と思ってしまうとき

五、インターネットと骨董の相性を知る

六、初めての骨董屋に入るときには

七、骨董を好きになる人それぞれの理由

八、骨董と出会う場所として京都には特別な意味がある

文=杉本 理(「大吉」店主) 写真=雨宮秀也

────人気骨董店「大吉」店主の杉本さんによる骨董指南の続きは、本誌でお読みになれます。本特集記事では、磯田道史さんを旅人に迎え、歴史学者の視点での骨董探訪をナビゲートしていただきます。骨董市に足しげく通う京都在住の方々による最新攻略法もぜひご一読を。千年の都ならではの骨董探訪をお楽しみください!

▼ひととき2025年1月号をお求めの方はこちら

<目次>

[探検その一]磯田道史さんの骨董流儀

案内人=磯田道史 文=安藤寿和子

[COLUMN]骨董屋が語る 京都と骨董をめぐる八つの話

文=杉本 理

[探検その二]まずは買うべし! 京都骨董市の楽しみ方

文=安藤寿和子

大吉

(所)京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町452

☎075-561-3064

(時)11時~18時

(休)日曜、年末年始

出典=ひととき2025年1月号

いいなと思ったら応援しよう!