まゆはきを俤にして紅粉の花|芭蕉の風景

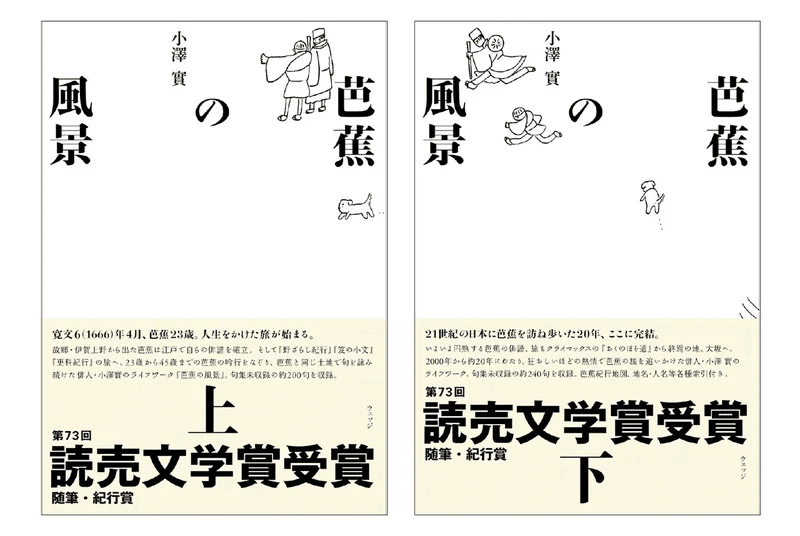

「NHK俳句」でもおなじみの俳人・小澤實さんが、松尾芭蕉が句を詠んだ地を実際に訪れ、あるときは当時と変わらぬ大自然の中、またあるときは面影もまったくない雑踏の中、俳人と旅と俳句の関係を深くつきつめて考え続けた雑誌連載が書籍化されました。ここでは、本書『芭蕉の風景(上・下)』(ウェッジ刊)より抜粋してお届けします。

まゆはきを俤にして紅粉の花

艶めいた句

元禄二(1689)年旧暦五月十七日、芭蕉は『おくのほそ道』の難所の一つ山刀伐峠を越えて、尾花沢へとたどり着いた。陸奥から出羽へと出て、これから日本海側の旅が始まるのだ。尾花沢には、芭蕉旧知の俳人、鈴木清風が住んでいた。豪商でもあった清風に歓待されて、芭蕉とその門弟曾良は、この地で十泊、『おくのほそ道』の旅で奥州に入ってから最長の逗留をしている。

紀行文『おくのほそ道』所載。

掲出句の「紅粉の花」は紅花。かつて当地で盛んに栽培されていた、化粧品や染料として用いられる紅の原料になる花である。夏にあざみに似た黄赤色の花をつける。平安時代には「末摘花」と呼ばれ、『源氏物語』の巻名の一つともなっている、雅な花である。「まゆはき」は、化粧道具。おしろいをつけた後、眉についた粉を払うための小さな刷毛のこと。

句意は、「いずれ女性の唇をいろどる紅となる紅花、そのかたちも、女性が化粧に使うまゆはきのかたちを彷彿とさせる」。芭蕉はよく紅花を見て、そのかたちに「まゆはき」を感じ取っているわけだ。花そのものも、そこから連想したものも、女性の化粧にゆかりのあるものであったというのが、艶めかしい。『おくのほそ道』中、もっとも色っぽい句と言ってもいいだろう。蕉門を代表する俳諧撰集『猿蓑』にも収録されている。芭蕉が自信を持っていた句なのだ。

曾良が残した『随行日記』と『俳諧書留』によれば、実は五月二十七日に山寺(立石寺)への途上に芭蕉が詠んだ句と類推される。ところが、『おくのほそ道』の中では、尾花沢滞在中の句に含めている。芭蕉は制作地を意図的に変更しているのだ。この移動に、紅花商人であった清風の尾花沢での歓待への芭蕉の感謝の思いを読み取ることができる。

清風伝説の真偽

山形新幹線大石田駅下車。バスで尾花沢へと向かった。鈴木清風宅跡近くに建てられている芭蕉・清風歴史資料館に入る。芭蕉と清風についてのわかりやすい解説がうれしい。

清風伝説という展示が目をひいた。味わい深い絵が、添えられている。その内容は以下のとおり。江戸の商人が、出羽の紅花不買の同盟を結成した。すると、清風は品川海岸で紅花を焼き捨てるというデモンストレーションを行う。まさかの焼き捨てに紅花は高値を呼ぶ。しかし、実は清風が焼き捨てたのは、色をつけた鉋屑だったのだ。どんでん返しの結果として、清風は三万両の利益を得る。ただし、江戸の金は江戸に還元すべしとして、清風は遊廓吉原の大門を閉じさせ三日三晩借りきった。清風を意気に感じた最高位の遊女高尾太夫は彼と恋仲になり、別れに際して柿本人麿像を渡す。人麿像は、清風の屋敷内に建てた人麿神社に祀られたという。

資料館の方に「この伝説、ほんとうですか」と尋ねると、困ったようなうれしいような表情で、「わかりません」とお答えになった。「ただ、人麿像は現在まで伝えられています」と、展示されている人麿像の写真のところにご案内いただいた。

「資料館では、俳聖の来訪を記念して、七月に芭蕉来訪展を開催します。その際には実物を展示します」とのこと。写真の人麿像は木製で、ゆったりと座して、筆を持ち、宙を眺め、和歌を案じているようだ。鎌倉時代後期から南北朝時代の歌僧、頓阿が摂津の住吉大社に三百体奉納したものの一つで、東北地方にはこの像を含めて、二体が伝えられているそうだ。

資料館の方にご案内いただいた人麿神社は、資料館駐車場の裏手にある小さな社であった。雪囲いがしてあるのが、雪国らしい。人麿像は、現在この神社にはなく、資料館の収蔵庫に収められているとのことであった。

清風伝説の真偽を判断することは、ぼくにはできない。ただ、清風と遊女との恋の伝説の成立に、芭蕉が清風に贈った、艶めいた掲出句が関わっているような気がしている。掲出句が生んだ波紋の一つが、この伝説ではないか。

かつて伊賀市の故郷塚──芭蕉の遺髪を納めた塚である──を訪ねた際、塚に紅花が供えられていて、胸をつかれた。伊賀にも、掲出句を愛している人がいたのだ。伊賀の紅花を思うと、掲出句に恋だけを読むのは、ちょっとものたりなくなる。まゆはき、紅という女性ゆかりのものに、芭蕉は故郷の亡き母を思い出したという読みも試みてみたい。厳しい旅の間の平穏の日々、紅花のかたちに母の身辺にあった化粧道具を思いだしたとも、読めるのではないか。

雪囲の人麿神社拝しけり 實

ふきのたう生ひ出でてをり誰も取らず

※この記事は2014年に取材したものです

▼本書のご注文はこちら

小澤 實(おざわ・みのる)

昭和31年、長野市生まれ。昭和59年、成城大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。15年間の「鷹」編集長を経て、平成12年4月、俳句雑誌「澤」を創刊、主宰。平成10年、第二句集『立像』で第21回俳人協会新人賞受賞。平成18年、第三句集『瞬間』によって、第57回読売文学賞詩歌俳句賞受賞。平成20年、『俳句のはじまる場所』(3冊ともに角川書店刊)で第22回俳人協会評論賞受賞。鑑賞に『名句の所以』(毎日新聞出版)がある。俳人協会常務理事、讀賣新聞・東京新聞などの俳壇選者、角川俳句賞選考委員を務める。

いいなと思ったら応援しよう!