共創で成果を生む3つの約束。 「環境づくり(後編)」

こんにちは。Honmono運営のミイショです。

これまで何回か、「共創で大事な環境づくり」について書いてきたわけですが、今回はそのラストです。

最後は、「プロジェクト空間」についてです。

聞きなれない言葉だとは思うのですが、つまり、チームで同じ目的を持って進めるプロジェクトが動いている空間がチームにとってどんな良い影響を及ぼすのか、ということをお話していきたいと思います。

プロジェクトがまだ動いてないヒトは読まなくてもOKです。

今回のお話はプロジェクト自体が「環境」に及ぼす働き、についての内容です。

つまりプロジェクトが動いていることが前提になります。

「まだこれといって動いてるプロジェクトないんだよなぁー」

という方は次回公開予定の「プロジェクトにどうエンジンをかけるか?」をぜひお読みください。

もちろん、先回りしてもこのnoteを読んでもらっても大丈夫です。

プロジェクトが環境に与える働き

プロジェクトの目的、それは「成果」を得ること、です。

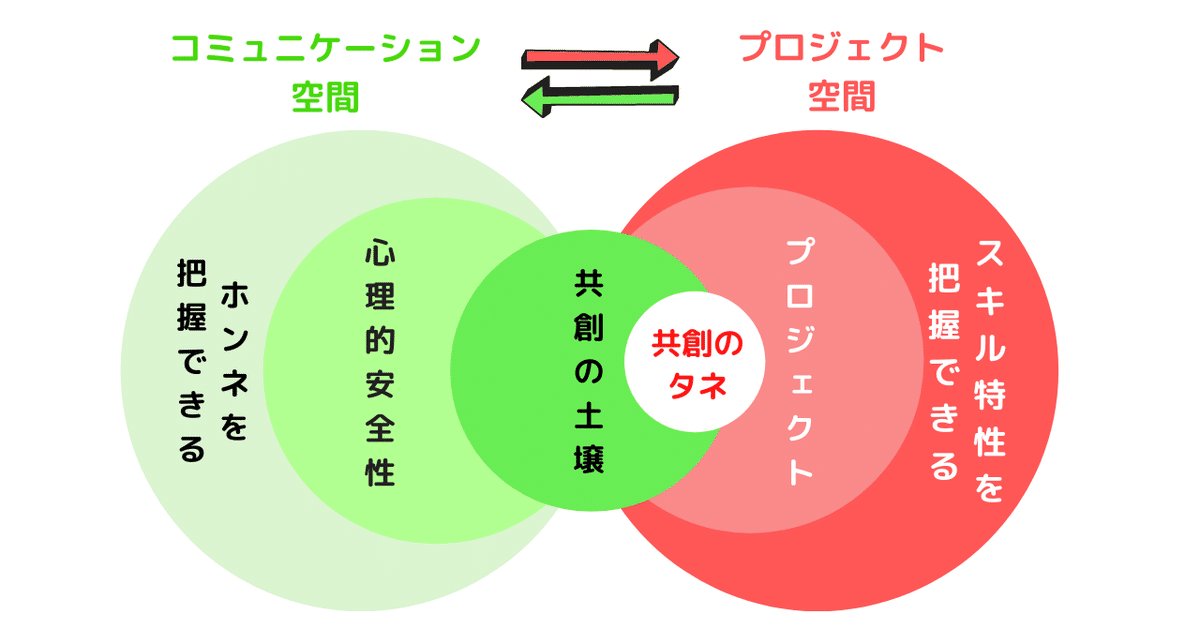

しかし、目的とは別にプロジェクトがある空間そのものが共創の土壌にとって2つの意味でとても良い働きをします。

それが何かというと、

ひとつ目が、ヒトが集まる「求心力」を高める働き、

ふたつ目が、ヒトの「スキル特性」を把握できる、という働きです。

①プロジェクトはヒトが集まる「求心力」になる

プロジェクトの目的は、プロジェクトを通じて「成果」を得ることです。

(何度もしつこくスイマセン)

つまりプロジェクトにエンジンがかかると、

外部から同じ目的を持ったヒトが、参加する求心力が生まれます。

そして、このプロジェクトのエンジンが強ければ強いほど、求心力自体も大きくなり、より多くのヒトを巻き込んでいくことが可能です。

これは、共創をする上で非常に効率の良い同志の集め方です。

なぜならば、何もない環境から目的が同じヒト(=同志)を集める、

というのは、非常に多くの時間とエネルギーを必要とするからです。

相手のやりたいことを本音レベルで引き出し、その目的と合致したプロジェクトを一緒に始めるために、多くのコミュニケーションが必要となります。

また、その過程において

「成功するかは分からんが、この人となら何か面白いことできそうだ」

と相手に思ってもらえるように、お互いの熱量や想いも共有していく必要があります。

もちろんこのステップは重要ですし、この段階を乗り越えられる仲間がいることは後々に貴重な財産になります。

しかし、プロジェクトの目的が「成果を出すこと」であれば、同じ目的を持つプレイヤーが自らの意志で参加してくれた方が効率的です。

また、チームメンバーの求心力に、プロジェクトリーダーの想いや熱量だけではなく、プロジェクトの目的が付加されることで、プロジェクトそのものが生命体となり、ヒトに依存しないチームが出来やすくなります。

これは共創型のチーム運営という点ではとても重要なことです。

②ヒトのスキル特性を把握する

2つ目の働き。

それはプロジェクトを一緒にこなすことで、お互いのスキル特性を把握できる、という点です。

スキル特性とは、個々のスキルの広さや深さ、アプローチ手法、そしてプロジェクトを遂行するときのタフさ、解決力などを指します。

これは第一章「誰と一緒にやるか?」において述べた、適正におけるとても大事な要素です。

実はもう一つの空間領域であるコミュニケーション空間は、その人の本音を引き出すことは出来ますが、スキル特性まで把握することはなかなか出来ません。

もちろん、コミュニケーションの中でお互いにどのようなスキルを持っているか、情報レベルでは交換はできます。

しかし、スキルの広さや深さ、アプローチ手法、そしてプロジェクトを遂行するときのタフさ、解決力などは実際にプロジェクトをこなしてみないとわかりません。

意気投合して、一緒にプロジェクトを進めた時に、

「いいヒトではあるんだけどね、、うーん」

というあのパターンは、このスキル特性の把握不足によって起こっています。

このスキル特性はプロジェクトをこなしていくことでのみ、お互いに把握することが可能です。

スキル特性を理解する上で気をつけること

ここで気をつけることをお話しします。

スキル特性を把握する場合は極力、影響力の小さなタスクで行うという点です。

例えば相手のスキル特性が把握できてない段階で、重要なクライアントに直接相対させたり、ハブとなるような重要な役割をお願いすると、齟齬を起こす可能性が高くなります。

これは、誰でも言えることですが、

自身が認識している自身のレベルと、相手が想定しているレベルは、多くの場合で認識の開きがあります。

例えば、会社から独立したクリエーターの場合、

自身のポートフォリオなどで、

「こんな有名な作品に携わりました!」

「ディレクターとして担当しました!」

のような形でPRすることは多いと思いますが、制作会社の中で作品に関わることと、プロジェクトの中で自身でゼロから作品を創り上げることは、求められるスキル特性が大きく異なります。

「こんな有名な作品に関わってるんだから、すごいに違いない」

と信じてしまいそうになりますが、

そのような場合でも、急に大きなプロジェクトの責任者にするのではなく、

一度小さなタスクで仕事の仕方や考え方を把握することが大事です。

その上で、

「このプロジェクトにおいて、このヒトはどういった役割が適任なのか?」

「どういったキャッチボールをすればパフォーマンスが上がるのか?」

を、メンバー毎に判断できると、それぞれのスキル特性を活かした、より強く、しなやかなチームが出来上がります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はプロジェクト空間の働きについてお伝えしました。

プロジェクトが動いていない方にとっては、少し先の話かもしれませんが、プロジェクトのエンジンが回り出せば、求心力が生まれ、スキル特性が見極められることで、チームの濃度がより高まります。

チームの濃度が高まると、エンジンが更に強化されたり、新たなプロジェクトが生まれたりと好循環が生まれます。

もちろん、そこまでが大変ですが、それは最後の章、

「プロジェクトにどうエンジンをかけるのか?」にてお話しします。

ご期待ください!

------------------------------------------

Honmonoは、志高く共に創るプレイヤーを募集中です。

「ちょっと話を聞いてみたい!」という方はTwitterやInstagramのDMでも良いのでお気軽にご連絡ください。

「まずはプロジェクトやメリットについてもっと知りたい」という方は、公式サイトに詳しく書いてありますので、ご覧くださいませ。

------------------------------------------