復刻版「清八のちりとてちん」その12~13

「かつ丼・ざる蕎麦・ラーメンは、お安いのがお好き?」(2003.8.26)

清八でございます。

このコラムに参加させていただいた時から、このテーマだけは書かせていただきたかったのでございます。今では、フレンチとかイタリアンとか中華でグルメとか言うてますが、私の子供の頃には、大人になったら食堂でかつ丼やざる蕎麦やラーメンを頼んで食べてみたいと思うてました。そんな食生活だったのでございますよ。小学4年生まで暮らしていた実家のすぐ隣は当時の洋食堂でしたが、小学生一人では入店することも出来ませんでした。学食で350円のかつ丼とか200円のラーメンを頼んで食べた時の感動!まさに、その当時(1974年)は感動物語であったのです。

いつの間にか、B級グルメとか究極の蕎麦・ラーメンに祭り上げられて、ランチとしては手が出ないような金額の物も出てきました。このソルトの愛読者の方々は、それぞれ、おいくら位の金額まで納得していますか?

噺家さん達とのお付き合いも長いのですが、そのうちのお一人、静岡市出身の柳亭楽輔(りゅうてい らくすけ)さん。日本テレビの「ルックルック」で動物専門のレポーター、テレビ東京でラーメン・レポーターを長く経験されていましたので、ご存じの方もおられると思います。私の関係している落語会の打上げで、こうしたテレビ番組の舞台裏を伺った事がありました。もう時効?になっているので、書かせていただきます。ある東北の小さな町で

、仲のいい。おじいちゃんとおばあちゃん二人で経営されている、その町一番のラーメン屋さんに東京のテレビ局のスタッフと日帰りの取材に出掛けたというお話です。営業の邪魔になってはいけないと、開店前の朝早い時間帯に立ち続けにラーメン三杯を食べて「おじいちゃん、おいしいですね、このラーメン。‥ところで、この味の秘密は何ですか?」と尋ねると、そのおじいちゃん、厨房から、みなさんご存じの小さな瓶を振って「これこれ!〇の素!」。

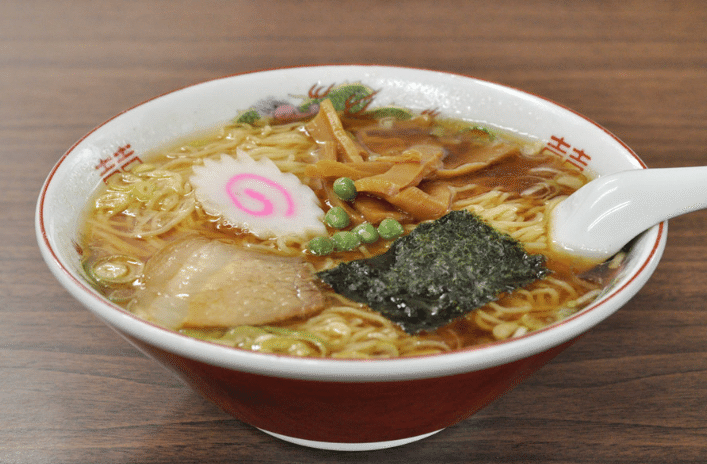

料理の鉄人のお一人、陳健一さんのお父さん、陳健民さんがNHKの「今日の料理」に出演されていた頃ですが、商品名を言えないので「白い粉ね。」と言っていた、あの化学調味料でした。全国の、その町一番と言われてきたラーメン屋さんで、こうしたレポートがあり、結局放映出来なかったという裏話をたくさん聞かせていただきました。その楽輔さんが全国のラーメンを食べられて、普通のらラーメンなら400円を基準として、それより高い場合、安い場合、どんな工夫や特色があるのか気を付けて食べると言われました。これは消費税を含んでいませんので420円までと言い換えます。私も個人的に納得したものです。各新聞社や地域出版社のグルメ雑誌、インターネットのグルメサイトで全国各地のラーメンが検索できる時代です。

ふかひれや黒豚チャーシューや豚角煮、有精卵の茹で卵が入っているわけでもないのに、普通盛りで680円、730円、800円、900円、経験ありませんか?もちろん、ゲレンデ内のレストランではなく、商店街のラーメン屋さんのお値段です。ご異論がおありになると思いますが、スープづくりに食材30種類使って、一週間、火の調節をしながら「誰にも真似できないだろぅ!」というお店の紹介がありまよね。誰が、そこまで求めてしまったのでしょうか?誰が、そこまで期待してしまったのでしょうか?誰が、リンゴや蜂蜜ワインまで加えてしまったのでしょうか?

ざる蕎麦も八割とか十割とか言うて、一枚700円、800円、900円‥蕎麦湯も無し。混んでいるランチタイムには、事前につくってあって乾燥しないように「湿気ケース」に入れてある店まであります。いくら食材機器メーカーが開発されたからといって使わなければ営業できないのでしょうか?

かつ丼って、いくら鹿児島黒豚を使っているから、卵を二個使っているからといって、850円、980円、1100円っていかがなものでしょうか?550円の価格だけで頼んだらソースかつ丼だったり、とんかつが三切れだったり、ご飯が普通のお茶碗の半分しかなかったり‥経験ありませんか?

ラーメン屋さんでもお蕎麦屋さんでも、業務用のきざみ葱を仕入れて使っているため、葱が不足した時に近所の八百屋さんから買ってきても、包丁が使えなかった?という実話もあります。定番で毎日のように食べているものですから、ソルトの愛読者は、いろいろな経験をされていると思います。リーマンショックの頃だったと思いますが、浜松駅周辺に全国チェーンのお蕎麦屋さんが出店されていた事がありました。うどんやお蕎麦にきざみ葱の小皿がついていたのですが、葱が高騰した時です。小皿のきざみ葱が三個という日があって、「何の冗談?」と愕然とした記憶が残っております。

今回のコラムについては、賛否両論、いろいろとご意見があると思いますので、リアクションをお待ちしております。

「異論・反論・オブジェクション、待ってます」(2003.9.8)

清八でございます。

前回の続きです。ある時代に、テレビとか業界誌の自称グルメ評論家つんたちが、ラーメン屋さんとか餃子屋さんは、カウンターや厨房がピカピカで無い方がおいしい、とか趣があっていい、なんて言っていたのを記憶しています。焼き肉屋さんとか焼き鳥屋さんも同じように言われていましたね。今でも本当の事は理解できていないのですが、その頃は、そんな事は絶対に根拠の無い事だと、心の中で反論しておりました。いくら朝早くから深夜まで立て続けに客足が途絶えない店であっても、汚れやすい厨房・カウンターであっても、飲食業でそんなことはないだろうと性善説でいました。ところが、世間は広いです。掃除しない、片づけない、商売道具をよく洗わない、皿の縁が欠けていても、グラスにひびが入っていても、そのまま使い続けている頑固な店が存在するんです。そんな店が美味しい?趣がある?とんでもございません。やはり、客足が遠のいて、閉店するか、代が続かないものなのでございますよ。

伊豆の熱海・伊東などの観光地、旅館やホテルから客足が遠のいて、営業を縮小したり、閉鎖したり、それに対して性善説で、お助けの手を出しておられる方々もいらっしゃいます。私も個人的に同じ地区の旅館、ホテルを利用していた頃がありましたので、経年変化を知っているのですが、料理がマンネリになったとか、お客様の嗜好か変わったとか、箱が古くなったとか、いろいろ他力の理由を挙げられておられます。お叱りの言葉を承知で書きますと、単に「掃除しなくなった」「手を抜いて掃除するようになった」に尽きるのではないでしょうか。

団体客向けに箱を大きくし、同じ建物内に居酒屋・ラーメン屋・スナック・バー・土産物屋・カラオケボックス・ゲームコーナー・夜の「朝市」という何だかわからないような状況まで作り上げて、敷地外に出ないように企画してしまいましたね。しかも、それぞれの施設は別管理ですから、全体を管理する(掃除する)人が存在しなくなってしまったのではないでしょうか。当人にとつてはお嫌でしょうが、夫神仲居頭が部屋の隅・テーブルのセッティングを注意するのは、客商売として当たり前の事だったと思うのです。

町中・商店街から客足が遠のいている、人通りが寂しい‥全国で言われています。浜松市内でも多分同じです。交通ルートが変わった、住まいが郊外になった、箱が古くなった、コンサルティングの方々のご意見どおりなのでしょうか?単純に、店の中を、店の前を掃除しなくなった、きれいにしなくなった、という理由は存在しませんか?売上げが減ってきたから、利益率が下がってきたから‥、人を減らす、だから四角い店を丸く掃くようになってはまって、きれいに出来なくなっていく。こんな構造ではありませんか。従業員を減らしたら、奥さんでも子供さんでも、ご本人でも出来るのではないでしょうか?

浜松市の有楽街に「〇〇ライオン」というビアホールがあります。ここの社長さんとは開店以来の知り合いです。確か、開店8周年の準備をされていた頃に、カウンターでご一緒になったことがあり、8年間の思い出話を伺いました。「飲食業は、清掃業だと思っています」この社長さんの言葉でした。実は、この社長、別に建築業というメインの会社を持っているのですが、毎日のように開店前に店に顔を出し、閉店までの間に出たり入ったりして、店長始めスタッフには嫌がられておりました。

と、言うのも、開店前・営業中・閉店後と、トイレ・食器・テーブル・カウンターなど、汚れていないか常にチェックされていたからなんです。彼の言によれば、開店前・営業中・閉店後、毎日、きれいにしておかなければいけないから「清掃業」であるという事でした。店舗経営の講習会のテキストに載っているような話ですが事実です。私は、この社長さんの考え方を支持します。こんな考え方は、今の時代ではお邪魔なのでしょうか?