【レントゲン読影講座】第2話 レントゲンの歴史

さて、どんな検査機器もそうなんですが、その仕組みを簡単にでも知っておかなければ検査や検査結果を有効に使うことはできません。

特にレントゲンは比較的簡便な検査として、整形領域のみならず医科・歯科の診療には幅広く使用されています。

一般の方も、「怪我をしたらレントゲン撮るんでしょ」と思っています。

接骨院で患者さんからよく聞く話が、「先にレントゲンは撮ってもらったんだけど…」というものです。

内心では「だからなんだよ」と思いますが、要はそれほどに世界中で普及している検査だということです。

柔整師においても、レントゲン画像は親しみやすいものでしょう。教科書にたくさん載ってますし、整形外科に勤務すればほぼ毎日見ますからね。

しかし、それだけ親しまれた検査であるがゆえに、その検査の特性だったりが蔑(ないがし)ろにされている部分もあります。

今回はレントゲン検査ってなんぞやというところから見ていきます。

レントゲン博士のとある発見

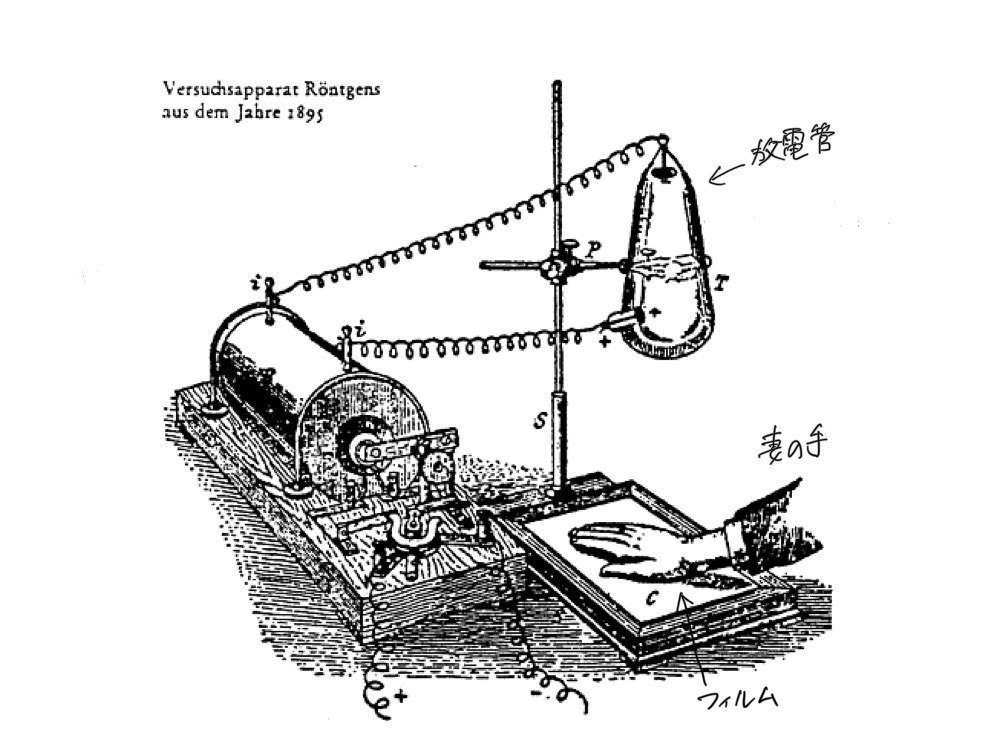

今から128年前にヴェルヘルム・レントゲンという物理学者が世紀の大発見を学会誌に発表しました。

陰極線管を,通常の光線を遮蔽する黒いボール紙で覆って通電すると,暗室内で白金シアン化バリウムの塗布面が蛍光を発する.この光線(X線と称する)には全ての物質が透過性で,1000頁の本の後ろでも蛍光板が光る.放電装置と蛍光板の間に手を入れると,骨の陰影が見える.物質の透過性は同じ厚さなら密度に依存する.X線はその他の蛍光物質も発光し,写真作用がある.X線はプリズムで屈折せず,反射もしない.陰極線と異なり磁場によって偏向しない.X線は陰極線がガラス壁に入射する場所から最も多く発生しているが,その他の部位やアルミニウムからも発生する.X線とは何か.陰極線とは明らかに異なり,紫外線とも異なる.これまで知られている光線とは全く異なるふるまいをする.しかし,陰影の形成,蛍光の発生など共通する部分もある.エーテル中の縦振動かも知れない.

※↑この文章は特に読まなくてもいいです。

レントゲンさんはこの発見で最終的にノーベル物理学賞第1号を受賞します。

このX線が発見された時代は、真空のガラス管の両端から高い電圧で電気を流すと、そのガラス管の中に放電が発生して光るという実験が流行っていた時期です。

放電現象

本来電気を通さない物質に高い電圧を印加することで電流が流れる現象。放電現象は,気体放電と真空放電にわけられる。見た目がかっこいい。

物理学者がこぞってこの放電管(放電する真空管)で何か起きないかと研究をしており、レントゲン博士もその一人でした。

上記GIFは真空管内で放電する様子です。(当時の実際のものではありません。)

この真空管で生じる光を黒い紙で多い、光が当たると光る板(白金シアン化バリウムを塗った板)をその近くに置いておくと、目にみえる光は遮っているはずなのに、その板が光ったのです。

レントゲン博士はそれにびっくりして、覆った紙を貫通する目に見えない光が出ているんじゃないかと仮説を立てたわけです。

次は、その謎の光がどんなものでも貫通するのか気になりました。

レントゲン博士は妻にこう言いました。

「おい、おはんの手を貸さんか」

手の下にフィルムを置いて、それを現像してみるとなんと….

そう、その光は骨と肉とで透過の仕方が違ったため、なんと骨が写ったのです。

これをのちに博士の名前を取って「レントゲン」と呼ぶようになったのです。

レントゲン博士らは、この謎の光を「分からない光線」という意味で「X線」と名付けました。

数学で求めたい値を文字でxと置いたり、映画の『容疑者Xの献身』とか、ゲームのX-BOXとか、動画サイトのXvideosとか、人間は分からないものとか隠したいものには「X」を付けたくなる習性が昔からあるんですね〜。笑

なので、「レントゲン検査」のレントゲンは人の名前で、「X線」はそのレントゲンさんが名付けた光だったんですね。

X線の正体

さっきから「X線という光」と言っていますが、本当に光なのでしょうか。

そもそも光とはなんでしょうか。

これは完全に物理の領域になってきますが、解説しますので安心してください。笑

光というのは、ヒトが見て明るく感じるもののことを言います。

目に見える光と、目に見えない光?が存在しています。(そもそも目に見えないものは光と呼べるのか…)

真ん中の青い領域が可視光(目に見える光)です。

そしてこれらの光は波のような性質も持つので「電磁波」と言います。

波として見立てた時に、その波の長さや振動する数で区分けたのが上記の図です。

ちなみに、光を「波」なのか「粒子」なのかを詳しく考えてノーベル賞を取ったのがアインシュタインです。どちらの性質も持つと言われています。

紫外線とか赤外線と呼ばれるものは日常生活でも聞くと思いますが、可視光を中心に考えたときに、ヒトが紫に見える光よりも外にあるものを「紫外線」、赤く見える光よりも外にあるものを「赤外線」と名付けています。

名前に統一性がないのは、それぞれが別物として予測されていたからです。

レントゲン先生は「X線」と呼んだり、世間一般では「青」とか「赤」とかって呼んだり、他の研究者は「電波」とかって呼んだり。

実はこれらが全て同じ「電磁波」というもので、波の性質を持つんだということがある時期に判明したのですね。

X線は紫外線よりも波長が小さくて振動数が多いものだと、レントゲン博士が見つけたずっと後に判明しています。

X線は現代では「X(なんだかわからないもの)」ではなく、波長が1pm-10nm程度の電磁波と判明しているということです。

X線の発生

X線の発生を簡単に言えば、「電子を金属にぶつけたら放出される」といった感じです。

フォラメントと書いてあると思いますが、これはタングステンという高音でも溶けにくい金属で作られています。

ここに電圧をかけて約2000℃くらいまで熱すると、熱電効果という反応が起きてフィラメントから電子が飛び出します。

電子はマイナスの荷電を持つので、陽極と書いてある金属(タングステン、銅、モリブリンなどが使用される)の方に加速して飛んでいきます。

そこで電子が金属にぶつかるときにX線が発生するのです。

このX線発生装置の肝となる部分をX線管といい、臨床ではよく「管球」と言います。

「管球を10°振ってくれ」と言われた場合には、このX線発生装置を10°傾ける、つまり照射角度を撮りたいものに対して10°斜めにするという意味です。

まぁ柔整師がそういうふうに言われる場面は、一部の整形外科くらいですかね。笑

と今日はここまでにしましょう。

次回はX線の特性と、画像の作られ方についてです。

「えーまだ読影しないのー」と聞こえてきますが、このくらい分かってないと読影も何もありませんよ?😎笑

いいなと思ったら応援しよう!