未来考察|人口から見る2035年の日本

“Demography is Destiny”

「人口動態は運命である」とでも訳すのがいいでしょうか。19世紀のフランスの哲学者 オーギュスト・コントが言ったとされる言葉です。

未来を予測することは非常に難しい。ですが、手がかりが全くないわけではありません。数少ない、精度が高い手がかりとして活用できるのが人口動態です。例えば、国連の発表している世界の人口統計の予測誤差は概ね1%〜2%程度だったとされています。

このシリーズでは、未来を考える上でヒントを与えてくれる人口動態などを足がかりに、10年後の日本にどのような変化が訪れるのか、新たに生まれる課題や機会、どんなビジネスチャンスがあるのかを考えてみたいと思います。

では早速、本題に入っていきましょう。

”951万人”が減少

2035年の人口は1億1,664万人と予想されています。これは2020年の1億2,615万人から951万人の減少となります。

951万人とはどれぐらいの規模なのか?イメージがつきやすいかわかりませんが、以下2つの人口と同程度の規模となります。東京23区が丸々なくなってしまいます。

東京23区の人口(979万人。2023年12月時点)

全国の市区町村トップ5の人口(904万人。2020年時点)

*横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、福岡市

東京以外の全ての地域が減少する

地域ごとの増減はどうなるのでしょうか。結論は「東京都以外の全ての都道府県の人口が減る」です。特に東北エリアは宮城県を除いて軒並み2割近い減少となる見通しです。一方で、東京に隣接する神奈川や埼玉、千葉、そして愛知や滋賀、福岡、沖縄は比較的減少幅が小さい予想になっています。

滋賀県は大阪や京都のベッドタウンとして奮闘しており、9年連続で沖縄に次いで人口減少率が全国で2番目の低さとなっています。大阪や京都の住宅価格が高騰した結果、子育て世帯などの受け皿になっているようです。

減るものがあれば、増える人口もある

上記の通り、人口の総数は大きく減少する中で、これから「増える」人口には何があるでしょうか。年齢を軸に見てみましょう。

80歳以上の人口は1.4倍へ

2035年には団塊の世代が85歳になることが大きな要因となり、80歳以上の人口は2020年から450万人ほど増加し、1,606万人となる見通しです。450万人というのはこれまでの例えを使うと、横浜市と大阪市を合算したぐらいの規模です。

特に伸び幅が大きいのは以下の年代。

95歳以上:+113%の123万人へ(≒エストニアの人口134万人)

90-94歳:+57%の284万人へ(≒リトアニアの人口283万人)

85-89歳:+53%の572万人へ(≒シンガポールの人口563万人)

国連加盟国と比較すると、例えば95歳以上人口だけで、エストニアの総人口と同程度の規模になることが伺えます。脱線しますが、国連加盟国と言っても人口は1,000万人以下の国が多く、規模を単純に比較してしまうと、例えば米国の小売大手ウォルマートの従業員数(230万人)よりも人口が少ない国が数多く存在します。

話を戻します。団塊の世代ときたら、次は団塊ジュニア世代を見てみましょう。

60-64歳の人口は約1.3倍へ

2035年には、団塊ジュニアが60-64歳になります。その結果、この世代の人口は2020年比で+27%、202万人増加して946万人となる見通しです。

定年を引き上げる企業も増えているので、本格化するのは2035年よりも少し後ろとなるかもしれませんが、リタイア後の資産問題や孤独に対する課題は今よりもさらに注目されるでしょう。

例えば、

人との会話が希少なものに?

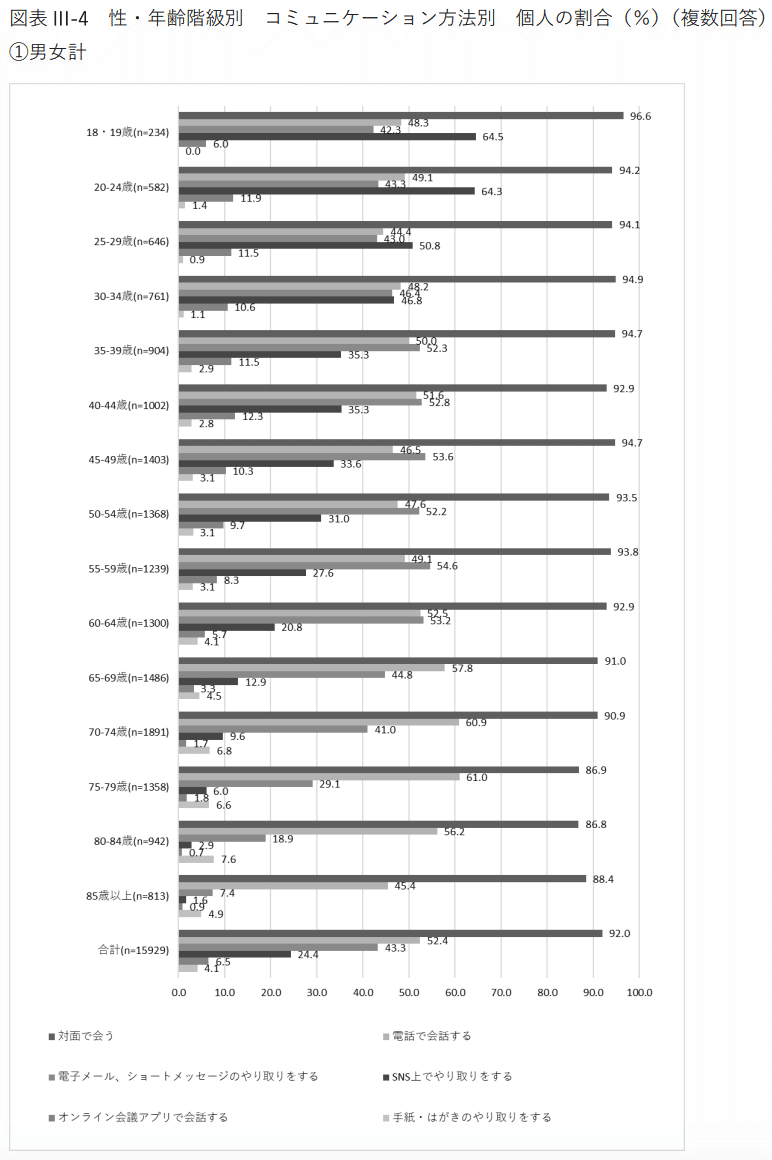

国立社会保障・人口問題研究所によると年齢別の”普段の会話頻度”は60歳以上から徐々に低下します。これは退職によって日常的に会話する機会が減ることによる影響も想像できます。

当たり前ではありますが、「高齢者の単独世帯」はその傾向がより顕著で、会話の頻度が「毎日」と回答した割合は男女ともに50%を下回る結果となっています。

また、コミュニケーションの方法は対面の次に”電話”、その次に”メール”となっています。固定電話の利用もどんどん減少している中で、実は固定電話の代わりとなる手段が求められるのでしょうか。(2021年時点では50代の78%が固定電話を持っているようなのでまだ杞憂でしょうか)

独身世帯も増えている中で、これから、特に仕事という接点がなくなっていくと、友人や知人と毎日会話できるというのは今まで以上に、貴重・高価な体験となっていくのかもしれません。ペットに始まり、今後は生成AIによるチャットボットや、LOVOT(ラボット)など、人間以外の生活のパートナーに対する需要は益々増えるのではないでしょうか。

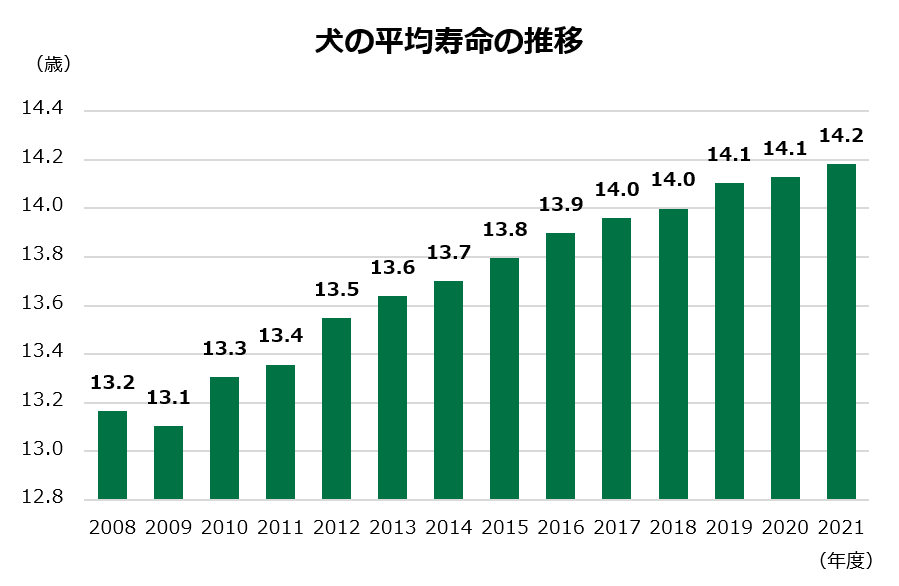

実はペット(犬・猫)も平均寿命が伸びており、高齢になってから買い始めると、飼い主自身の健康問題でお世話することが困難になったり、ペットの年間診療費が負担になるという課題もあります。そのため、LOVOTのようなロボットなどがより安価になれば、そちらを選ぶという可能性も大いにあるのではないでしょうか。

先日、とあるLOVOT売り場をみていたら、年配の方が、生きているペットのように大事にご自身のLOVOTを連れて訪れ、新しい服を買っていました。このような光景が当たり前になる日が来ても不思議ではありません。

次にお金についてみてみます。

リタイア後の資産問題が本格化

2019年に「老後2,000万円問題」が話題になりましたが、退職後の資産問題もより本格化していく可能性があります。世界最大の資産運用会社 ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、書籍『HOW TO INVEST』(米国では2022年に出版)にて以下のように述べています。

世界最大のサイレントクライシスは定年問題だととらえ、定額拠出に焦点を当てながら、加入者が退職したときに、彼らが確定給付型年金に少しでも近づけるような新たな方法が享受できないものか模索しているところです。

私たちは(中略)、ひいては確定拠出年金ビジネスの再構築につながっていくものと信じています。

実際に、2023年には中小企業向けの確定拠出年金サービスを手掛けるスタートアップ Human Interestの株式を一部取得しています。HPを見るとサービスの対象業界としては、スタートアップ、フランチャイズ、NPO、レストランを想定しているようです。

脱線しますが、Human Interestは2024年7月に13.3億ドルの評価で、2.67億ドル(≒ 416億円)の資金調達を発表しています。また、具体的な時期は明言していませんがIPOについても言及し、既にキャッシュフローはブレークイーブンの水準となり、追加調達なしでYoY 70%の成長を実現できるキャッシュがあるとも話しています。

話を戻します。

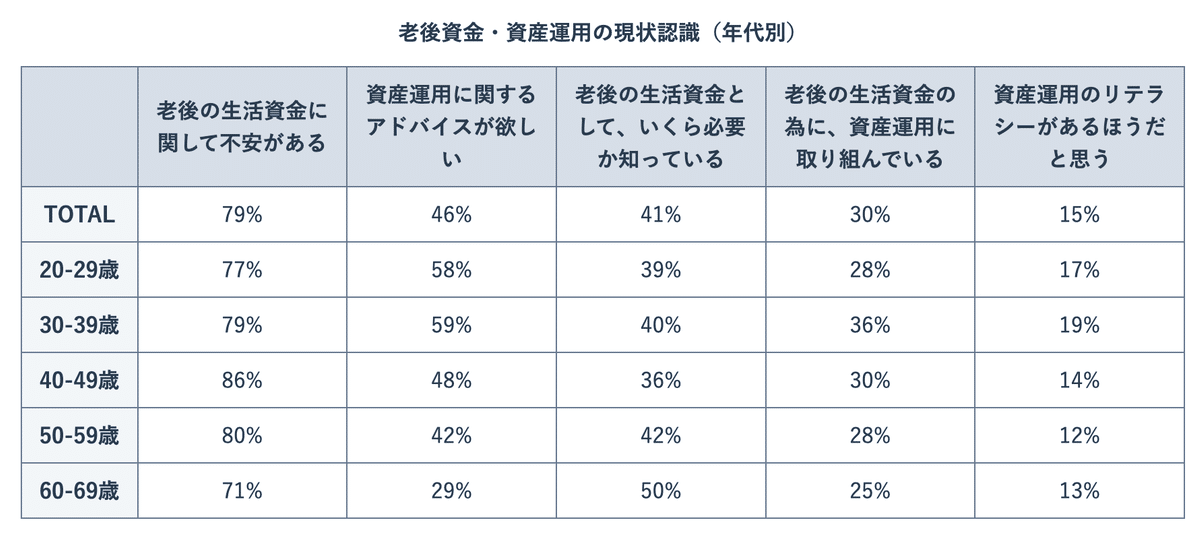

野村アセットマネジメント資産運用研究所の調査によると、50代(2035年の60代)の8割が”老後の生活資金に関して不安がある”と回答しています。その一方で、”老後の生活資金の為に、資産運用に取り組んでいる”と回答した割合は28%に留まっており、例えば30代の36%に比べると伸び代があるかもしれません。

ブラックロックのこの文脈での取り組みの1つである”ターゲット・イヤー・ファンド”の残高推移は2019年以降、急速に拡大していることが伺えます。(ターゲット・イヤー・ファンドについて気になる方はこちらをご覧ください。)

こういった課題において、少子高齢化をリードする日本だからこそできる、日本発のグローバルサービスを生み出していきたいところです。長くなってきましたが、あと3点ほどだけご紹介して結びにしたいと思います。

依存人口比率の高まり

これまでは人数をベースに見てきましたが、今度はその比率に目を向けてみます。生産年齢人口(15歳〜64歳)とそれ以外の人口を比べた、依存人口比率は2020年の68%から74%まで高まる見通しです。

依存人口比率が高まるとどうなるのか。

インフレへと進む

『人口大逆転』(チャールズ・グッドハート、マノジ・プラダン著)という書籍では、大雑把には、15歳〜64歳の働く世代は消費以上に労働などの生み出す価値の総量が大きく、「消費<生産」となるのに対し、それ以外の世代は、基本的に消費することがメインであり「消費>生産」となる。

消費がメインとなる人口の比率が高まることで、供給よりも需要が上回り、インフレになる、と指摘しています。この依存人口比率の変化は日本に限らず、先進国を中心に世界的に同様の傾向であり、世界的にインフレになっていくであろう、と予想しています。

また、インフレ予想が定着し、人々の期待が調整されると名目金利が上昇する。短期金利はインフレ率よりも低く抑えられる可能性があるが、長期金利はインフレ率よりも高く上昇する可能性がある、といった見通しも語られています。

”比率”という視点で少し脱線しますが、2035年になるといわゆるデジタルネイティブ世代が40代中盤となり、企業の意思決定の中核を担うことが想定されます。いわゆるDXも、進めたい気持ちはあれど、社内や顧客の事情で中々進められないケースもよく目にしますが、2035年まで来ると世代交代も起こり、大きく変わってくるのではないでしょうか。

次は、少子高齢化、労働力不足の中で必ず挙げられる”外国人”について簡単にみてみましょう。

外国人依存度も高まるか

2022年時点で、国内では182万人の外国人が雇用されています。申告漏れや非雇用の外国人も含めると300万人ほど中長期在留者が存在しているとされ、10年で4倍近くに増えています。

今回取り上げている人口問題研究所の推計では、直近の動向などを加味して、今後、外国人が毎年16.4万人ずつ増加するという仮定で試算がされています。(これから獲得が難しくなる可能性が高そうですが)

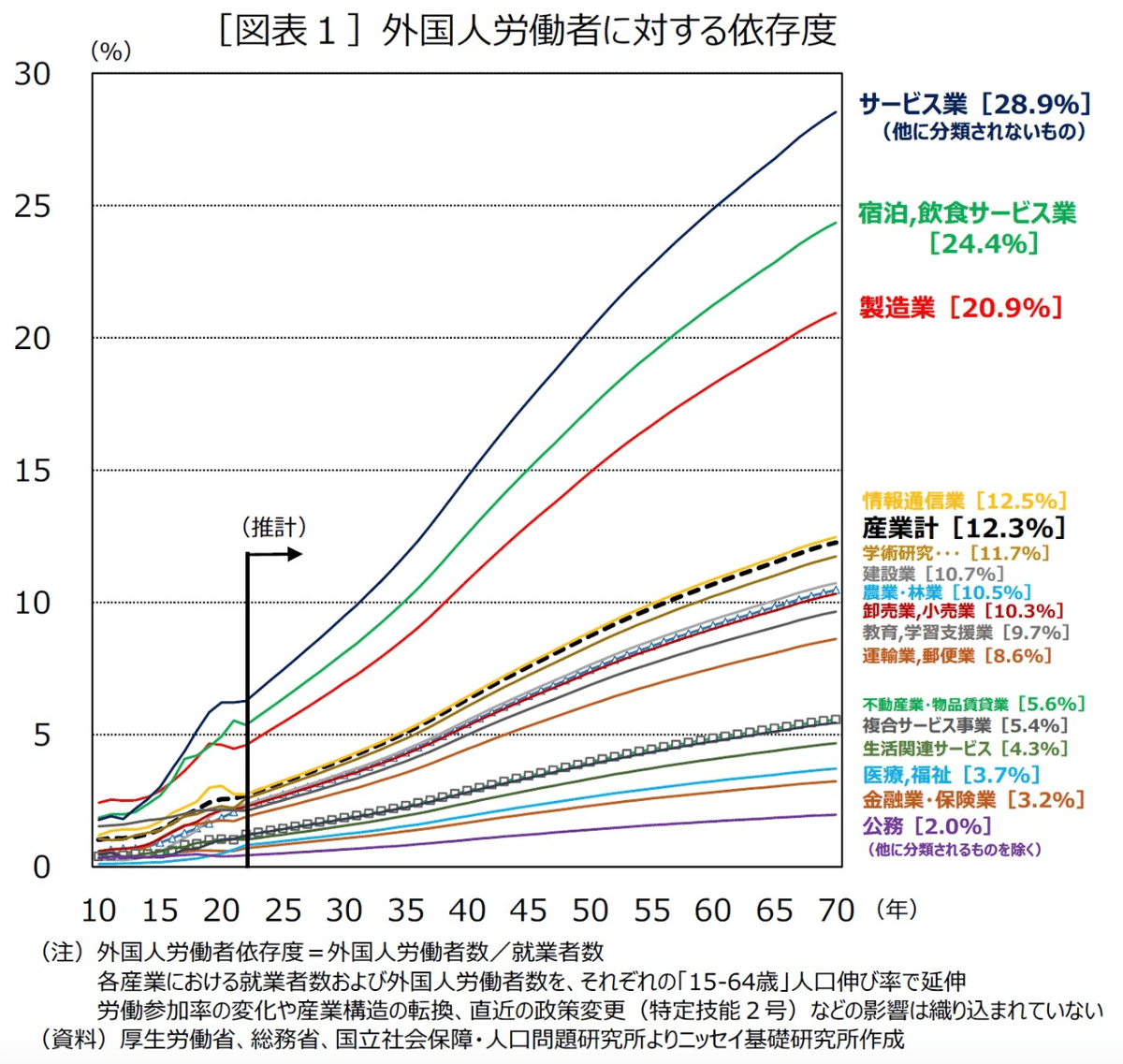

ニッセイ基礎研究所のレポートによると、上記の仮定をそのまま引っ張ると2070年にはサービス業従事者の約3分の1が外国人になります。

2035年に目を向けると、「サービス業」と「宿泊,飲食サービス業」では10%超が外国人労働者によって支えられる構図となりそうです。推計時点では7%前後となっており、1.4倍以上に増える見込みです。

外国人労働者が増えていく場合、受け入れ企業の体制などの課題、また、働き手やその家族の生活に関する課題が今まで以上に注目を集めそうです。

最後に、冒頭で触れた951万人の減少が経済に与えるインパクト、その試算をご紹介して終わりたいと思います。

951万人が減る経済へのインパクト

951万人と聞いても、いまいちピンとこない。そんなこともあろうかと思い、(少し雑な)試算をしてみます。

2020年の家計消費支出は約280.5兆円となっています。

本来は、減少する年齢の割合なども考慮した方が良いと思いますが、今回は一旦、上記の消費支出に人口減少の割合をかけてしまいます。そうすると、約21.1兆円が消失することとなります。

さらにこの金額を支出項目別に現状の割合で割り振ってみます。

特に減少額が大きいのは、「住居・水道・光熱」と「飲食・宿泊・その他」、「食料・飲料・たばこ」の3つとなっています。

「食料・飲料・たばこ」は4.1兆円の減少となっていますが、サントリーホールディングスの国内売上が1.5兆円ほどなので、同社が3つ弱、消えてしまう規模感です。

以上、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介しきれませんでしたが、人口といっても、年代や地域、産業など様々な視点で見ることでたくさんの気づきがありますので、今後もアップデートしていきたいと思います。

少しでも皆さんのご参考になれば幸いです。

参考資料

各都市の人口

e-Statで総人口や性別、年齢などでランキングを簡単に見ることができます

各国の人口

世界銀行のこちらや、国連のHPなどで見ることができます

予測精度に関する過去の検証はこちら(地域や世代単位で見ると誤差が大きいものもあり、全てをそのまま鵜呑みにして良いわけではない点には留意が必要)