アンドベースは、貧困状態にある若者が巣立っていく「基地」になる ― 生活相談員 石黒 周

今年で団体設立から丸13年を迎えたHomedoor。相談者数は相談支援を開始した2014年度から比べると約10倍となりました。

また、相談者は路上生活中の高齢男性が大半であった当時と比べ、現在は10~30代が相談者の約半数となり、4人に1人が女性の相談者へと様変わりしています。加えてここ数年、家族単位での相談も目立つようになってきました。

今年7月、増える相談者と変化していく相談者層を踏まえ、新しい支援の形を模索するため、24の個室を擁する新たなシェルターを開設しました。

その名もインクルーシブシェルター『アンドベース』です。

アンドベースの対象者は大きく3つ。若者、母子を含む女性、そして高齢者・障害者です。今回は、増え続ける若年層の相談者の傾向について、生活相談員である石黒にインタビューを行いました。

生活相談員:石黒 周

大学で成人学習論を専攻し、セクシャルマイノリティのコミュニティに関わるなど、生き方の多様性や自己決定を探究。大学卒業後は就職情報会社へ就職し、新卒採用事業に従事。2011年にキャリアコンサルタントとして独立し、企業が契約する従業員向け相談窓口のカウンセラーとして多様な相談に応じてきた。コロナ禍で働く場や機会を失う人たちの問題に向き合うべく、2020年11月にHomedoorへ参画。プライベートでは竹に関する知識や活動について情報収集することを趣味とする。

ー 若者層に貧困は広がっていると感じますか?

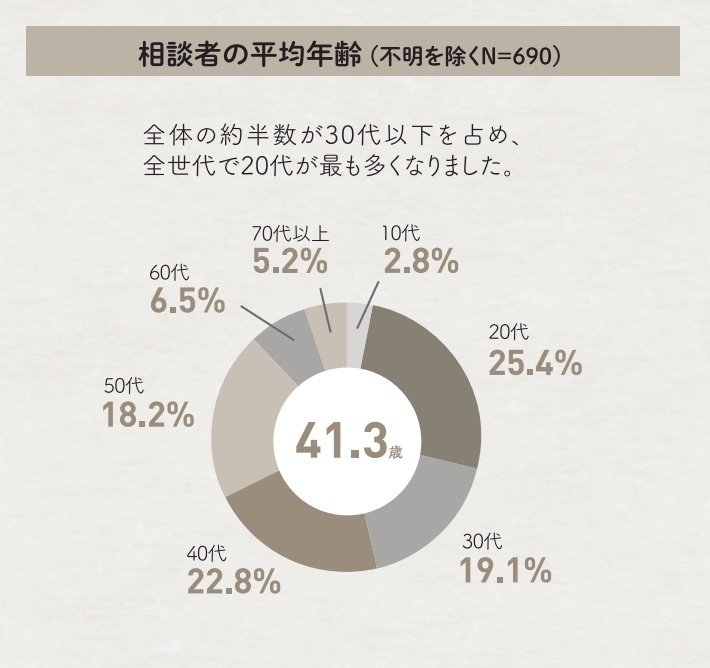

厚生労働省が発表する『ホームレスの実態に関する全国調査』(以下、全国調査)では、年々ホームレス数は減少し、令和 5 年調査では全国で3,065人です。一方で、Homedoorへの相談者数は毎年1000人を超えています。また、令和3年の全国調査で明らかになったホームレスの人の平均年齢63.6歳ですが、Homedoorの相談者の平均年齢は41.3歳と大きくかけ離れた結果が出ています。

これにはいくつか要因がありますが、そのひとつは、ホームレス状態の定義です。全国調査では「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」と定義されているため、目視でホームレス状態であると判断できる人しかカウントされていません。

Homedoorの相談者に多い若者は、見た目からはホームレス状態にあるとは分からなかったり、ネットカフェや知人の家を転々としたりするなど、実質ホームレス状態であるにもかかわらずカウントされずに、実態とかけ離れた結果になっています。

2022年度は、Homedoorの相談者に占める割合は、20代が最も多くなりました。Homedoorの認知度も向上して相談者数が増えているため、過去との比較が難しく、一概に若年層に貧困が広がっていると言っていいのかは分かりませんが、20代の相談者が増えている感覚はあります。

ー コロナの影響もあったんでしょうか?

職業経験が浅い若者の雇用は、景気の影響を受けやすい傾向があります。求人の機会が減りますし、派遣切りのように雇用の断絶も起こりやすくなります。さらに、就業経験がないと、応募できる職種の幅も狭いので、新しい仕事を探すのにも苦労があります。

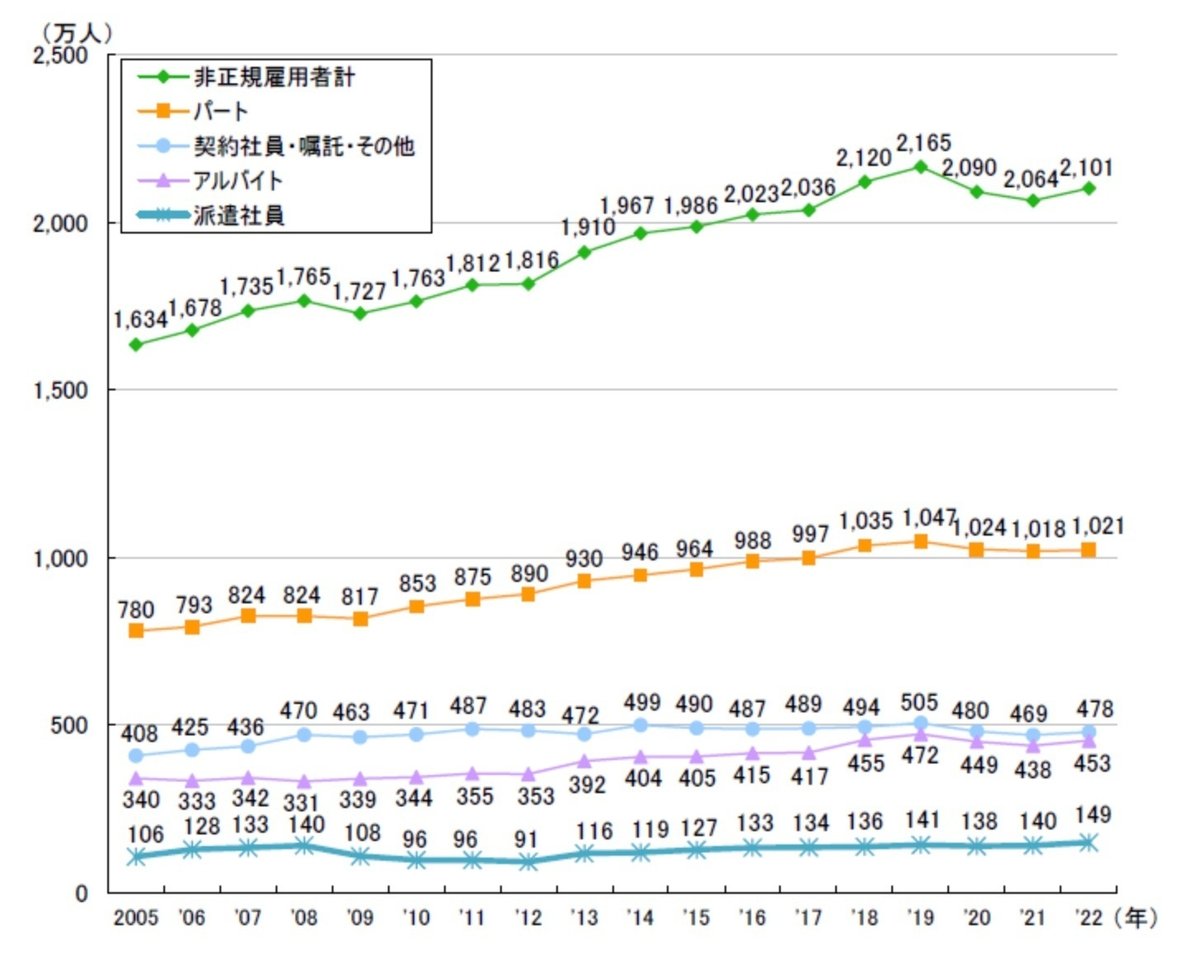

実際、今回のコロナ禍では「宿泊業、飲食サービス業」など対人サービスを中心とした産業の雇用者数が減少しました。2020年と2021年とは、非正規労働者の数も減少しています。相談時にも、コロナの影響で困窮していると口にされる方が多かった印象です。

https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/1092.html

Homedoorへ相談に来られる方は、直近まで働いて自分で生計を立てていた方が多いです。そのほとんどが、派遣労働者やアルバイトという不安定な雇用形態で働いています。そして、サービス業や製造業などが中心で、コロナの影響を大きく受けた業種です。働きたくても雇用の機会が絶たれ、次の仕事も決まらずに、所持金もほぼない状態で相談にこられた方が多くいました。

しかも、働きたいと思っても、携帯が止まっていたり、身分証がなかったりして、安定した仕事に就けないという事情もあります。また、家賃や携帯代を滞納していたり、借金があったりするので、すぐに働けて高収入という仕事へ飛びつく傾向もあります。そういった仕事は肉体的にも精神的にもハードなものが多く、体調不良やメンタル不調を引き起こし、更に生活が困窮するという悪循環の中で相談にこられています。

相談対応していると、もう少し早い段階で相談してくれたら…と思いますが、本人たちは必死ですから、現在の状況を受け止め、一緒に整理する所から相談をスタートするのが現状です。

― どのような若い相談者が来られますか?

若年者の相談で感じることは、貧困の背景となる状況が、多様化・複雑化しているということです。一概にこういうパターンが多いですというのが言いにくいです。

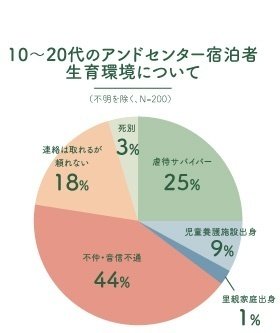

育った家庭環境でいえば、ひとり親世帯だったり、虐待を受けてきたり、児童養護施設に入所したりした経験がある人が多いのだと思います。ただ、家族との関係が完全に切れているわけではないけれど、心理的に頼りにくさがあったり、これまでの関係から頼れなかったりという方もいます。そういった方にとって、Homedoorのような家族以外の頼れる場所があることは大きな意義があると感じます。

4人に1人が虐待サバイバーであることがわかりました。

Homedoor、2023、「10〜20代のアンドセンター宿泊者生育環境について」

学歴でいえば、中卒や高校中退などの割合が多いように思います。しかし最近は、専門学校や大学を中退した方、もしくは大学卒業後、就労したもののうまくいかず相談にこられる方も一定数いらっしゃいます。

それ以外には、就労先の環境が要因で仕事を続けられずに、生活に行き詰った結果、相談に来られる方も多いですね。いじめや嫌がらせ、パワーハラスメントといった人間関係に問題を抱えていたり、長時間労働や低賃金だったり、安心して働ける環境ではないけれど、生活のために我慢していたという話を聞くことも多いです。

私はキャリアコンサルタントの資格も持っているので、若者が安心して働けて、将来に向けて自分の可能性を広げていけるような世の中であってほしいと思うのですが、そうなっていない現状にどういった働きかけができるのかとよく考えます。

― 若い相談者と接する上で心がけていることは?

まずは否定しないことですね。こちらが疑問に思うやり方であったとしても、その人なりに生きるために努力してきた結果なので、まずはそれを受け止めるようにしています。本人のやり方も尊重しながら、そのやり方では限界があることを共有して、違うやり方を探すこと。一緒になって、試行錯誤することができたらと思っています。頭ごなしに否定したり、こちらのやり方を押し付けたりすると、本人が自分の問題に向き合う力や意欲を削いでしまうと思います。

あと、少し先の未来にも目をむけられるように、働きかけるようにしています。いまは家がない、仕事がないという状態だけど、ずっとではないですから、これからについて一緒に考えるようにしています。

正直、今日の寝泊まりする場所、食事にも不安がある中の方に、「1年後とか、どうなっていたい?」と質問することは酷な面もあるとは思います。でも、視野が狭まっているからこそ、少し先をイメージすることが重要に感じます。あと、Homedoorは、そういったことを考えられる時間と場所を提供していることを伝えたいと思って聞くようにしています。

Homedoorで相談員を始めたころに驚いたのは、所持金が数百円とか数十円になってから相談に来られる方の多さです。200円程度の交通費もないので、徒歩で1時間以上かけて来所される方もいます。

それぐらい追い詰められてからしか相談できない社会にしてしまっているのは、私たちの問題でもありますよね。だから、まずは彼らの声に耳を傾けることから始めます。

― 若い相談者にはどのようにアフターフォローを行われていますか?

心のケアを含めて、中長期的にかかわっていきたいと感じる方は多くいますが、現状は十分にできてはいないですね。Homedoor側のマンパワーや資源が足りていないというのもありますし、同時に、つながりつづけることの難しさも感じます。

Homedoorへ相談に来る若者は、家族はもちろんのこと、それ以外の人間関係やコミュニティとのつながりが希薄な方が多いです。同世代のコミュニティのつながりも希薄で、基本的に孤軍奮闘タイプと言うか、一人で行動する方が多いように思います。職場も派遣や日雇いで転々としていて、浅い付き合いに慣れていますし、信頼できる大人に出会う機会も少なかったのではないでしょうか。

基本的には「自分で何とかしなきゃ」と思っているところがあります。だから、Homedoorへ相談していたとしても、「相談してどうなるんだろう」と半信半疑でいるということも少なくないです。

それから、Homedoorでの相談という成功体験をしたからといって、その後も相談してくれるかというとそうではなくて、シェルターから卒業した後は、連絡が途絶えてしまう方も多くいます。たまに顔を見せてくれる方もいますが、こちらが新規の相談者の対応などでバタついていると話を聞けないままになってしまって、結局それっきりと言うこともあるのが悩ましいです。

関係が途絶える人もいる中で、インターンやボランティアの方々の力を借りて実施しているイベントを案内すれば、来所してくれる人もいますし、準備から手伝ってくれる人もいます。

長岡銘竹株式会社様から竹を寄贈していただきました!

卒業後、相談者がHomedoorの運営する「おかえりキッチン」にお客さんとして来てくれて、スタッフに近況を話して帰っていったという話を聞くと、少しほっとします。

月1回程度、LINEや電話で連絡を取り合っている人もいますし、そういう場合は、仕事の状態や体調の変化を把握して、早めにケアできることがあって、そういったゆるいつながりの大切さを感じることがあります。

利用者それぞれにちょうどよい距離感で付き合えるところは、Homedoorの良さの一つですし、私自身も気に入っているところです。

― 新施設「アンドベース」に期待される役割とは?

少しでも将来の選択肢が広がるきっかけになってほしいと思っています。数か月から数年以内の滞在期間をイメージしていますので、今までは選択肢として考えられなかったことに挑戦したり、試したりしてもらう期間にできると思います。

例えば、就労経験が浅く、安定した就労にすぐにはつながりにくい利用者には、最初はアルバイトや派遣の仕事で生活費を稼ぎながら、専門の就労支援員と相談し、自分に合った仕事や将来設計を考えて、次の居住場所や環境を決めていけることはとても意義があると思っています。

短い期間では、限られた選択肢から選んでもらうしかないのが現実で、納得感がないままに選択をしてもらわなければないこともあります。多様な選択肢があることや、選ぶための時間や環境があること、さらには段階的に動いていけるということは、自分らしく人生を歩んでいく上で必要不可欠ではないでしょうか。

また、中長期的にかかわりを持つことで、生活の中で困難となることをより広く把握して、次の生活に向けた準備を進めることができます。どこまで効果的な取り組みができるかはわからないですが、再度、生活に困窮することがないように、また、困窮したとしても早めに支援につながるように、予防的な視点でもできることを考えていきたいです。

新しくできたアンドベースはまだ形が固まっているわけではありません。どういった対象の方に利用してもらうのがいいのか、具体的な支援のあり方も個別のケースに応じて、都度、検討しているところです。相談者や利用者にどのような希望や課題があるのか、それも踏まえてHomedoorならどういった支援ができるのかを考えています。

支援者側の都合だけで考えてしまうとどうしても画一的な支援になってしまうと思います。そうではなく、「これもできないか」「あれも試してみてはどうか」と考えるのがHomedoorらしさではないでしょうか。正直、毎日が、試行錯誤すぎて、戸惑ったり、混乱したりということは多いですが、支援の選択肢は確実に広がっています。

1年後、2年後のアンドベースの状態を具体的にはイメージできないのですが、多くの若者が巣立っていく「基地」となっている姿は十分に想像ができますね。

『アンドベース』は制度の狭間にいる人たちのサポートを行うために、新たに立ち上げたシェルターです。公的な支援が届きにくい人たちに住まいや食事を提供し、社会福祉士やキャリアコンサルタントなど専門の資格を有するスタッフがこれまでの状況を伺いながら、生活や就労のサポートを行っていきます。

相談に来られた方は生活困窮状態にあるため、シェルターの運営や生活支援にかかる費用は個人の皆様、企業の皆様からのご寄付によって支えられています。

アンドベースは24の個室があり、継続的な運営を行うには新たに3,000人のサポーターが必要です。毎月1,000円からできる継続的なサポートをしていただける方を募集しております。ぜひアンドベースを支える1人になっていただけると嬉しいです。以下の特設ページよりご寄付いただけます。

いいなと思ったら応援しよう!