3.11の教訓を胸に能登へ。水の支援で災害関連死をなくしたい。

2024年元日に発生した能登半島地震は、日本の災害史上まれに見る大規模な断水を引き起こしました。岩手県北上市に本社を置く北良は、東日本大震災の教訓から、一刻も早い支援活動が1人でも多くの命を救うと考え、1月4日に先遣隊が能登半島でのニーズ調査を開始。2月末の活動終了までに21人の社員が交代で、避難所のシャワー入浴や医療機関の手洗いという水利用環境の支援に取り組みました。

「現地に行くしかない」その日に決断

元日の夕方、「能登半島で最大震度7」の速報は、揺れを感じなかった岩手にも瞬時に届き、自宅や帰省先でお正月を過ごす北良の社員に、過去の被災地の光景を思い起こさせました。

社長の笠井健は、約3ヶ月前の2023年9月に金沢市の医王病院に招かれ、人工呼吸器を使用する在宅患者や医療関係者を前に大規模災害への対策災害について講演したばかり。すぐさま脳裏に彼らの顔が浮かびました。

その日のうちに在宅患者らの安否について、SNSで金沢の関係者に連絡を取り金沢市や周辺の被害は大きくないことを確認。しかし、能登半島に在住の方々については殆ど情報が入ってこない状況だった。笠井は「自分たちが行くしかない」と腹を決めました。

3.11東日本大震災の後悔から始まった被災地支援

北良は、これまでも毎年のように日本各地のどこかを襲う災害の現場に駆けつけてきました。熊本地震、西日本豪雨、関東・東北豪雨……挙げればきりがありません。その原点は、2011年の東日本大震災。在宅で酸素や人工呼吸器を使用している患者様をサポートしており、停電や避難が続くなかで数多くの患者様に酸素ボンベを夜通し供給し続けました。多くの命を支えた一方で、津波の被害で犠牲になった患者様もいました。

「災害によってもう誰の命も失いたくない」。この時の忸怩たる思いが、北良の災害支援活動の原点です。

北良本社には、3.11の反省を踏まえて開発した災害支援車両があります。社内で「60号車」と呼ばれているこの車は、ガソリン、電気、LPガスの3つの燃料で走行でき、無給油で最長3,000kmを走行することが可能です。ガスのプロフェッショナルである北良の専門性を活かして開発したこの車両は、2015年の完成以来、北良の災害支援活動を支えています。

本社敷地には防災専用の大きな倉庫があり、被災地での緊急支援活動を自分たちで完結させるために、冬季でも使用できる高性能な寝袋や非常用トイレ、水循環装置、発電機、衛星通信装置などを多数備えており、大規模災害での支援活動が常にできる体制を整えてあります。

社員から社長への1本の電話

実は、北良のリクルーティングページには

※震度5強以上の地震の際は必要に応じて出勤の可能性あり

と記載されています。この表記も東日本大震災を機に生まれたものです。私たちは日々、日本のどこかで大きな災害が起きたらすぐに駆け付けるという意識を持ちながら、それぞれの職場で働き、生活しています。

そうは言っても、能登半島地震が発生したのは1月1日。これまでは先陣を切って社員を率いて現場に赴いてきた笠井とはいえ、正月そうそう社員に能登行きを指示することにはためらいがありました。また、それ以上に、倒壊した家屋での救出活動や火災の消火活動が続き、被害の全容が分からない中で、安全を確保しつつ災害支援に入ることが出来るか判断するための情報が不足している状態でした。

2日の朝、情報収集を続けていた笠井に電話を掛けた社員がいました。防災事業部課長の佐々木です。これまでも笠井とともに被災地で活動してきた佐々木は、新年の挨拶もそこそこに「どうしますか」と笠井に尋ねました。

いったん笠井は「もう少し様子を見よう」と伝えましたが、その夜、「明日から行けるか」とメッセージを送り、自身はその日のうちに金沢に向かいました。

佐々木は帰省先の盛岡から、北上市在住で正月休暇中の防災事業部社員に連絡。倉庫の寝袋などを準備してくれないか頼んだところ、すぐに駆け付け、当直の社員と共に簡易トイレ等も準備してくれました。そして、3日に岩手を出発。約2ヶ月間続く能登半島の被災地支援活動の始まりでした。

発災3日後、WOTA前田氏らとともに能登半島へ

3日の夜に金沢市内で落ちあった笠井と佐々木らは、翌朝、WOTA株式会社の前田瑶介社長と合流し、能登へと向かいました。

WOTAは、一度使った水の98%以上を再生して循環利用する「WOTA BOX」や「WOSH」を開発したスタートアップ企業です。この装置を設置すれば、断水地域でも手洗いやシャワーを浴びることが可能で、通常は大人2人がシャワーを浴びるのに100リットルの水が必要なのに対し、同量で約100人がシャワーを使えるようになります。

水をめぐって被災地や途上国で発生している問題を解決するために起業した前田さんの強い使命感に共感し、北良はこの「WOTA BOX」を活用した災害支援を西日本豪雨や房総半島、長野、静岡、秋田など全国の被災地でWOTAと一緒に行ってきました。

「水が出ない」 混乱する自治体 感染症蔓延の懸念

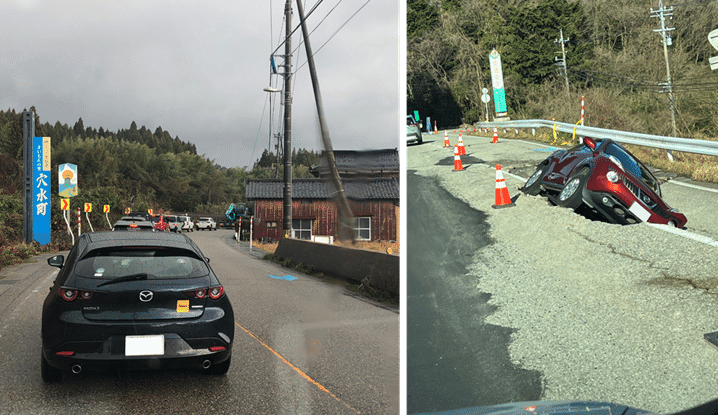

金沢から能登半島に入るルートは、そもそも道路が少なく、そのわずかな道が土砂崩れや地割れにより、大きな被害を受けていました。平時は2時間ほどの場所に行くのに、災害発生直後は9時間以上を要しました。

ようやく能登半島にたどり着くと、2班に分かれ、被災の大きい地域の市役所や町役場を分担して訪ねることにしました。想定はしていましたが、やはりどの自治体も、水や物資を求める住民でごった返し、災害対策本部では職員たちが地域の被害状況の確認に追われていました。

行列を作る住民に声をかけ聞いてみると皆、「水が出ない」と口々に訴えました。これまでの被災地では見たこともないほど、地面の隆起や地割れがひどく、地中の水道管が広い範囲で被害を受けていると想像がつきました。

熊本地震(2016年)の被災地で活動した笠井は、断水が起こった地域の避難所で感染症が蔓延し、次々に下痢や嘔吐の症状を訴えていたことを思い出し、感染症による災害関連死の増加が起きると強い危機感を持ちました。

実際に、能登半島で支援に参加した防災事業部の藤原も、断水に起因するトイレの状況を目の当たりにしました。「金沢から向かう途中の道の駅やコンビニのトイレはどこも『使用禁止』。張り紙が出ていないトイレに入ってみると、汚物でいっぱいで、衛生的に使える状態ではありませんでした」。

学校の体育館や公共施設などに開設される避難所は、当然のことながらトイレは共用で、食事も共同調理の炊き出し。狭い場所に多くの被災者が密集する環境のため、ものすごい勢いで感染症は広がってしまいます。

現地の被災状況から、長期間、広範囲の断水が続くことは明白でした。広大な能登半島で感染症による関連死を一人でも防ぐため、手洗いや入浴といった衛生面での支援活動を北良の使命としました。

珠洲市内に1台目を設置。「5日ぶりのシャワーだ!」

能登半島にある自治体を回り「WOTA BOX」を設置する避難所の調整を進め、1月6日には1台目を珠洲市内の市立緑丘中学校に設置することが決まりました。

「WOTA BOX」は、少人数でも1時間ほどあればテントの設営や水タンクの設置が完了し、すぐに温かいシャワーを浴びることができます。これまでも秋田県や静岡県の被災地域でも活用してきた経験があることから、佐々木の段取りでスムーズに設置が進みました。

水を失った避難所では入浴ができず、被災者は衛生面だけでなく精神面でも強いストレスを抱えていましたが、「WOTA BOX」のシャワーから立ち上る湯気やシャンプーの香りに避難所の中で歓声が上がりました。

その後、未就学児とその親、高齢者を優先的にシャワーブースに案内し夜通し被災者に入浴を提供。およそ1週間ぶりにシャワーを浴びた小学生の女の子と母親は、弾けるような笑顔に。

この様子が地元紙やテレビなどで大きく報道され、SUZU DREAM CLUB の浅田さんとのご縁にもつながりました。

最初の数日は、ほぼ24時間体制でシャワーブースの横に社員を配置し、避難所で生活する人たちや断水で自宅の風呂が使えない被災者に利用してもらいました。

個別の事情のある人にも快適な入浴を

間もなく珠洲市内で自衛隊による入浴支援が始まりましたが、車がなく移動が難しい高齢者や生理中で入浴ができない女性、手術痕や障害を理由にほかの人と一緒に入浴することに抵抗がある人たちに、1人で安心してシャワーを浴びる機会を提供しました。

北良は病院や在宅医療の現場で使われる医療用のガスや人工呼吸器などの医療機器も扱う会社です。長年、様々な難病や重い障害、強い自閉症などを抱える患者さんや家族の困り事、きめ細かいニーズに向き合い、要配慮者を想定し自治体と連携して実施してきた災害訓練の経験が能登半島でも大いに役立ちました。

災害発生直後は、医師や看護師といった専門職以外の支援者は男性中心になるのが一般的ですが、「男性が運営するシャワーブースだと利用しづらい」という女性の声をこれまでの支援活動で耳にしてきたため、早い段階で藤原ら女性社員もメンバーに加わりました。

記事後半へ▼