疑問法

新たな疑問を生む事こそ、新たな答えを出す力

どうも、こんにちは。「言楽屋のゆうや」です。 言楽屋ってなに?←こちらへ

今回は「疑問」こそが生きるうえで大事な思考法だと考え、その方法を 言楽屋なりに考察した内容を書こうと思います。

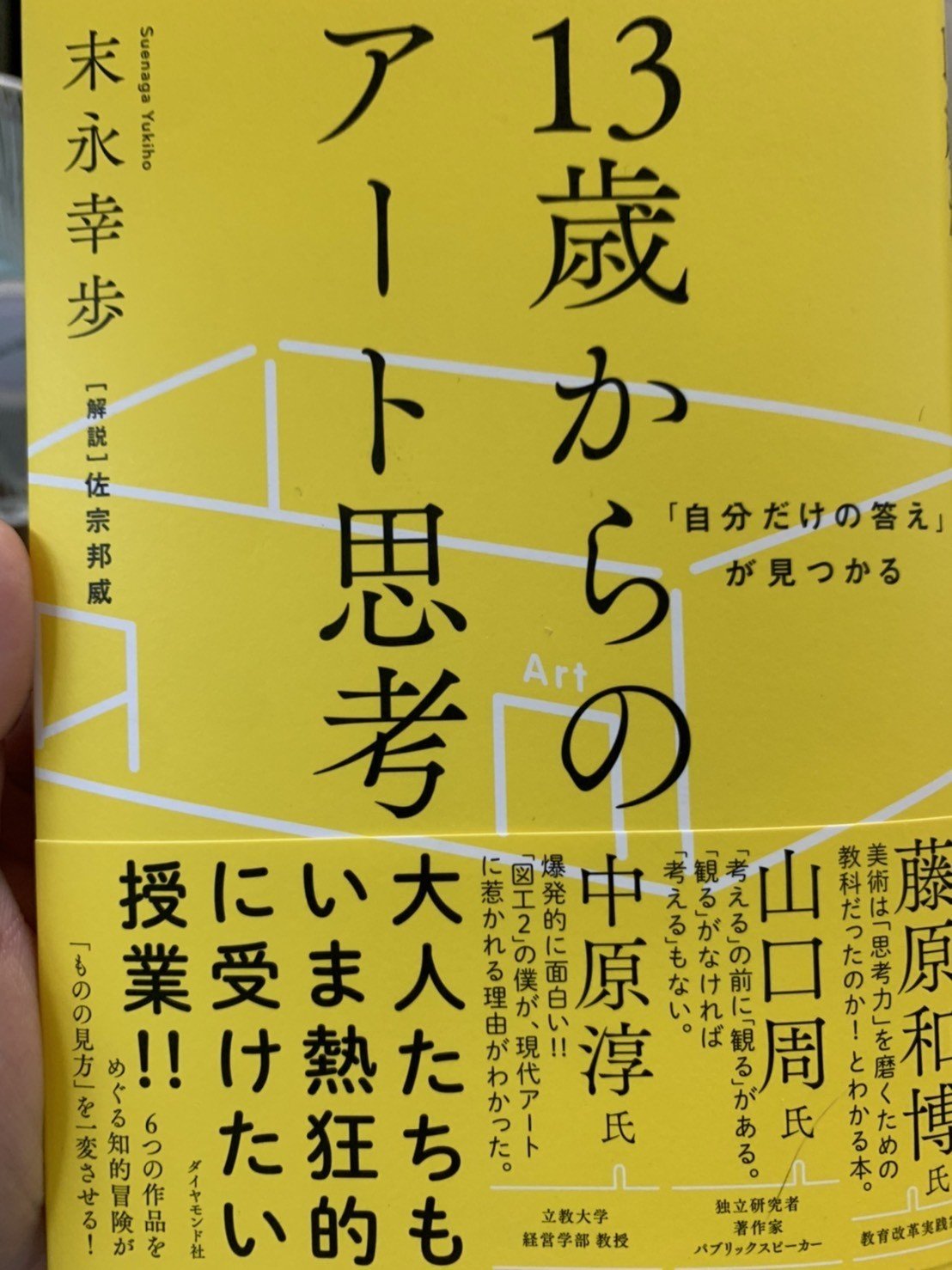

「13歳からのアート思考」 末永 幸歩著

まず、この本を紹介させてください。

本書は、「アート」を通して「自分なりの正解」を探求することが、この正解のない現代で生きていく術である、という内容が書かれています。絵画に一切の興味がない自分でも、アートの常識を「自分なりの正解」で壊してきた巨匠のエピソードを作品と共に紹介しつつ、しっかり実学にまで落とし込んでいる内容にすぐに取り込まれてしまいました。

では、なぜ本書を読んで僕が「疑問」が生きるうえで大事な思考法だと考えかについてお話します。

本書で紹介されている、巨匠たちは常に「疑問」を生み出していく事で新たな「自分なりの正解」を導き出しアートにすることで後の世に多大なる影響を与えていると知りました。

そして、彼らのように考えることができれば「自分自身の見方」を生み出し納得できる正解を導き、幸福感を感じて生きることができると感じました。これが、「疑問」が生きるうえで大事な思考方であると考えた理由です。

具体例を一つ出します。

この絵画はワシリー・カンディンスキー作「コンポジションⅦ」という作品です。

では、この絵画には「何が描かれているでしょうか?」

実はカンディンスキーはこの絵画の中にはいわゆる具体的な何かを一切描いていません。

詳しくは是非「13歳からのアート思考」を読んでいただくとして、カンディンスキーがなぜこのような絵を描いたのかというと「無性に惹かれる絵」を描きたかったからです。そして「無性に惹かれる絵」とは何かという 「疑問」に「自分なりの正解」を出した結果がこの絵画になります。

そして、この正解は今までのリアルさを追求するアートの根底をひっくり返し、鑑賞する人との対話、そして、アートの新しい可能性を創造しました。

新たな疑問を生みそして、新たな自分なり正解を出すことで多くの人に影響を与えたとてもいい例であると僕は感じました。

どうしたら新たな疑問を生み出せるのか

ここで僕は、疑問には「好奇心」と呼ばれるものが根幹にありそれをどのように「形」として捉えるべきかという「疑問」が浮かびました。その疑問に答えを出すことができれば、「新たな疑問」を作り出し、幸せになるためのスタート地点に立つことができると考えました。

「疑問を生み出すために必要なものは何か」

「目的」

「目的」、自分がどうなりたいのかを考え「そうなるため」にはと考えることが疑問を生み出すことにつながるのではないかと考えました。

これは、自分が何になることが一番に「自分を幸せにする事」になるのかという新たな疑問を生み、「行動」する経験することが重要であるという答えを導くことができました。そして、新たな疑問は行動の先にあるので、「疑問→行動→疑問→行動」のサイクルを作ることができました。

「批判」

どうして?をかなり否定的に使っていきました。

なぜ、勉強しないといけないの?

なぜ、運動しないといけないの?

なぜ人を傷つけてはいけないの?

全ての常識を否定の目で見ることで多くの疑問を生み出していきました。

「何言ってんの?」と自分でも思う物もありましたが、自分が納得できる回答を自分が持ち得てないことに気づき新たな学びを得たいと行動する原動力にもなりました。

しかしこれは「疑問→行動→答え」で終了してしまい、新たな疑問を生み出すサイクルではなくなってしまいました。

「無知」

少し批判と似ている気がしますが、本質的には否定ではなく純粋な

どうして?鼻水たらーをイメージいました。

どうして、空は青いの?

どうして、色があるの?

どうして、光ってあるの?

否定的に手当たり次第に疑問をぶつける方法ではなく、どんどん深堀って行くことで、最終的に答えがないところまでたどり着くことができる実感がありました。

「疑問→答え→疑問→答え→疑問」のループに入っていく中で「納得感」という物の重要性を知ることができました。

疑問を生むために必要な2つの要素

「目的」と「無知」であると考え、自分の目的である「自分を幸せにする」を無知な目線で考えることで納得して「自分なりの正解」を導けるのではないかと考えます。

実際にやってみた

この方法を実際に試してみました。しかし、言語化し自分でもわかりやすくしたつもりだったのですが、表面上の自分をくるくるとループしている感覚になりどうしても「納得感」を得ることができませんでした。

ただ、これでは終わりません。そこで新たな疑問を生みます

納得感ってそもそもなんだ?

自分は納得感そのものを目的として「幸せになる」というゴールに向かっていなかったのではないか?納得感という物をまず導き出す必要があると考えました。

ここで僕は、大半の行為、行動を強制されなければ続けられなかった自分が「運動と筋トレ」が4カ月以上続いていることに目を向けました。

運動するのが嫌な日も、運動したくてしょうがいない日もどちらも経験しながらの4カ月の間に僕は、「人生という時間を運動に費やすこと」に納得していました。

この行動は誰になんと言われようとやめるつもりはないと思う程の「納得感」があったのです。

そこで気づいたのが「継続」という言葉の価値です。

今までほとんどの事が自主的に続かなかった人生の中で唯一続いた 「運動」、

その継続した事実こそが今の僕の「自分の幸せ」なのではないかと感じました。

もちろんこれは、個人差があり人それぞれの「納得感」に違いがあると思います。しかし「目的」に対して疑問を「無知」に投げかけることで、「納得感」の疑問が浮かび

「自分を幸せにする」という大きなテーマを身近な話題にすることができました。

ゴールに向かって、あほになれ

「目的」と「無知」を使い疑問を生み出すサイクルを作る事に成功すればおのずと行動もついてくる。そしてその行動を継続していくことが「自分の幸せ」になっていく。

きっとまだまだ間に考えることがあると思いますが、今回はスタート地点への立ち方、そしてスタート地点への戻り方を「疑問」という思考法が導いてくれるという事を「納得感」をもってお話することができたのでとても満足しています。

「疑問」を持つという当たり前の事を忘れず生きていきたいですね。