ガウディの独創性

サグラダ・ファミリアはスペインのバルセロナにある聖堂で、1982年世界遺産に登録されました。

アントニ・ガウディ(1852-1926)は1883年31歳の時に、この聖堂の二代目建築家に就任しましたが、

今なお建設は続いています。

サグラダ・ファミリアは、建設途中にも関わらず建築物の一部が世界遺産として登録されている世界でも異例の遺産 です。

いま東京都千代田区にある東京国立近代美術館で開催中(〜2023/9/10(日)まで)の「ガウディとサグラダファミリア展」に行ってまいりました。

展示を観ながら思ったのは、

「サグラダ・ファミリア」も「ガウディ」も知っているつもりだったけど、

本当にはなにも知らなかったんだなということ。

ガウディの建築に対する想いを

深く考えさせられました。

上図で白い部分が完成していて、茶色の部分が未完です。(2023年6月現在)左ページが西門「受難の正面」から見たところ、(イエスが処刑されるまでの物語が直線を基調とした現代彫刻で表現されています)右ページが東門「降誕の正面」(イエスの誕生物語が植物的な柔らかいタッチでえがかれています)からみた図です。

一番高いイエスの塔が完成すれば、高さは172・5mになります。

若い頃この建築を知り、形のユニークさや奇抜さに圧倒され、「なぜこんな形なのだろう?」と驚きました。

正直なところうっとりとながめるというよりは、

なぜだかわからないが「目が離せない」という思いだったと思います。

この独創的な建築にはガウディのどんな源泉があるのか。

今回そんな「知りたい」という気持ちから、

ガウディが「夢中で生きた」姿がみえてきました。

わたしが一番こころひかれ感動したのは、ガウディが「自然」という対象にとことんこだわっていたことでした。

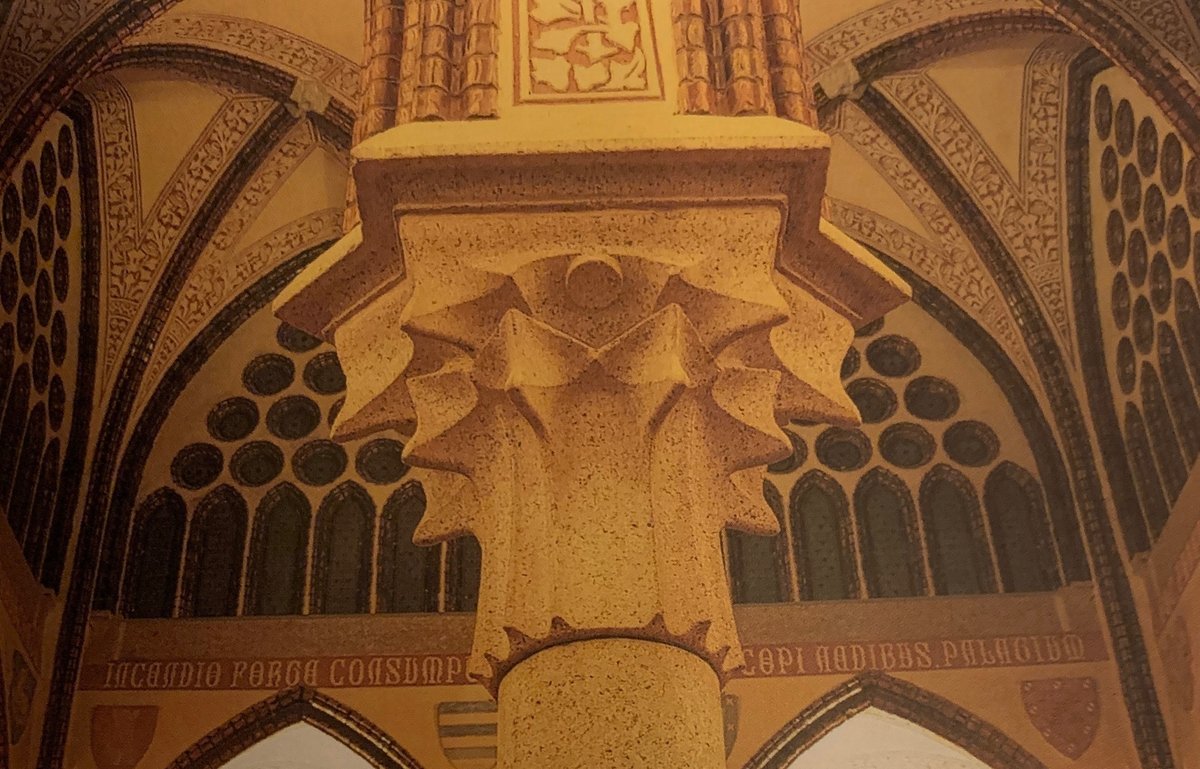

ガウディはサグラダ・ファミリアを「森としての聖堂」と考えました。

ゴシック聖堂内部をそのように考えるのは伝統的な理念でもあったようですが、ガウディの作品には理念だけでなく表現そのものが「森」。

面白いなあと思いました。

例えば上の写真のように木のウロをデザインにとりいれたり、その上部が枝分かれして、柱が木の形態そのものになっています。

また、下の図からは自然界がもつ機能に注目していることがわかります。

ガウディは自然の機能に美しさを見出しました。自然界に完全な実用性が存在するなら、それは崇高な装飾になるはずだと考えたのです。

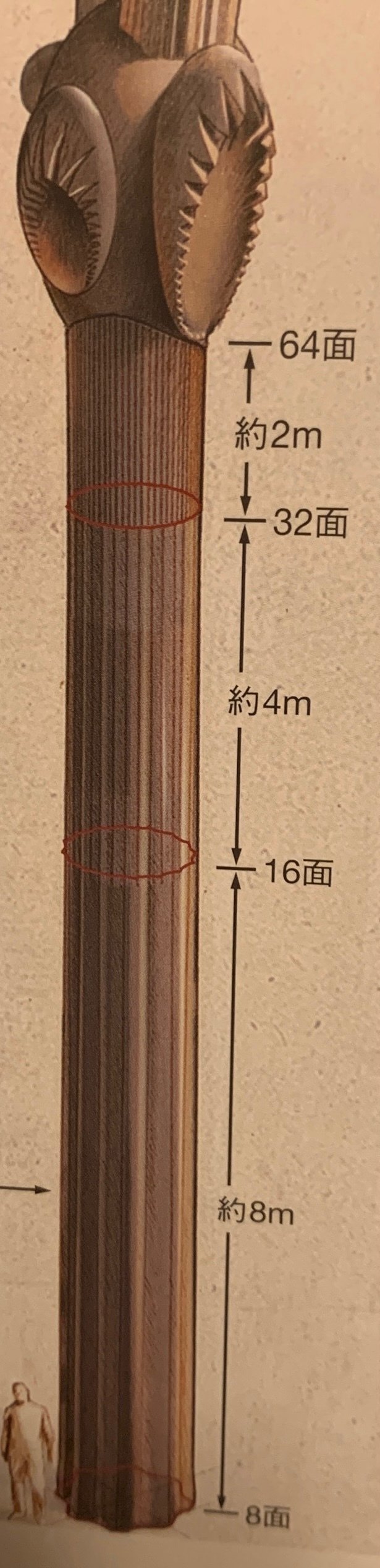

また、主要な柱には4種類の太さと形があり、すべて最上部では円になっています。根本部分の面数と直径はその柱にかかる重さで決まっています。

上の図は約14mの柱の例を描いています。

ガウディは約2年間を費やして、この円柱のデザインを検討し、法則を考案しました。

また、ガウディは自然界にある双曲放物面の原理をもとに幾何学を用いたデザインを建築造形に導入しています。

人間の親指と人差し指の間の皮膚などに

自然界の双曲放物面が見られる

動植物や惑星などにみられる「らせん」は

作品のなかでたびたび使用しました。

カエデの種が落下するときに描くらせんの運動からも、デザインに反映させました。

この建物は1877年に建設されたもので、元々あった建築物の改装をガウディに依頼しました。ガウディは改修という仕事だったにもかかわらず自分自身の個性的な感性を表現しました。

自然を丹念に観察し、そこから装飾のモチーフをひきだしたガウディ。サグラダ・ファミリアだけでなく、彼の作品に共通している独創的な芸術性には常に「自然」への信頼と敬意が感じられます。

この時代の国際的な動きとしては、ウイリアム・モリスによって導かれたイギリスのアーツ・アンド・クラフト運動が背景にありました。

また、その後19世紀終わりからフランスやベルギーではじまり西欧で広まったアール・ヌーヴォーの世界が、ガウディの建築造形に多大なる影響を与えていると感じます。

下の写真のように、動植物そのものをモチーフとした装飾はまさにアール・ヌーヴォーの世界の特徴的要素に思えます。(この建築はそうしたアール・ヌーヴォーやバルセロナのムダルニズマに含まれながらも同時にそれらからはみ出た存在でもある「ガウディ(鳥居徳敏著)」より)

壁や天井の装飾などで、わたしの感覚では、やりすぎなレベルなものも。

下の写真などは、正直ちょっとギョッとしてしまいました。

この内装の建物が下の写真の建築になります。

外観も凝っていますね!

ガウディ初の建築家としての仕事である作品

この建物の鉄柵は下のほうでまたご紹介します

また、このひまわりも絵ではなく立体であり、一つ一つの花の形が異なっていることなどに目を見張りました。

下記の建築に上図のひまわりを一面に使用しています。

これでもか!というほどの華美な装飾!

「エル・カプリチョ」とは「きまぐれ」という意味なのだとか

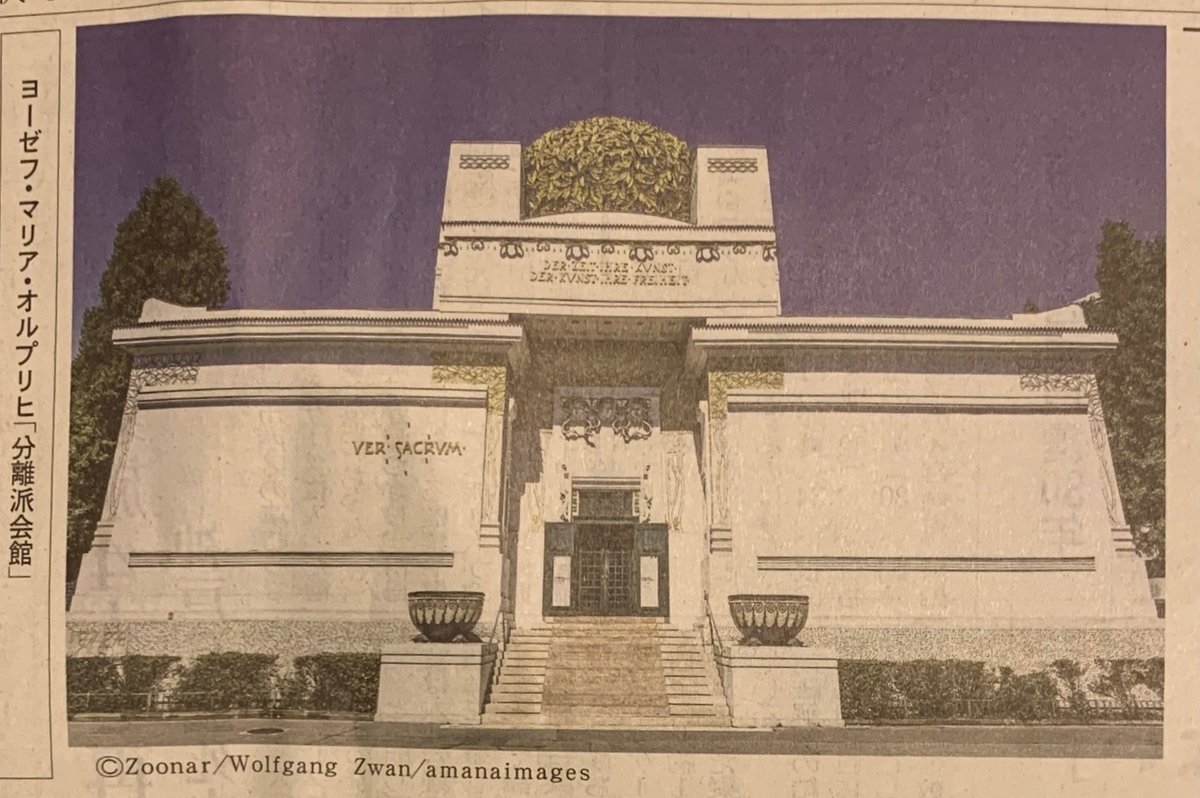

最近の新聞でみつけた記事に、気になる建築をみつけました。

アール・ヌーヴォーの影響を感じ、調べてみましたところ、アール・ヌーヴォーのウィーン版ともいうべき「ゼツェッション」という「分離派」の中心人物でもあったJoseph Maria Olbrich (1867-1908)の作品でした。

「金のキャベツ」とも呼ばれる月桂樹のドームが特徴的です。

この独特な装飾美がアール・ヌーヴォーを思わせます。

この時代、こういう装飾美術が

本当に西欧に広くはやったのだなあと感じさせます。

上図の棕櫚の模型が下記の写真のような作品になりました。

鉄の柵です。斬新ですよね。

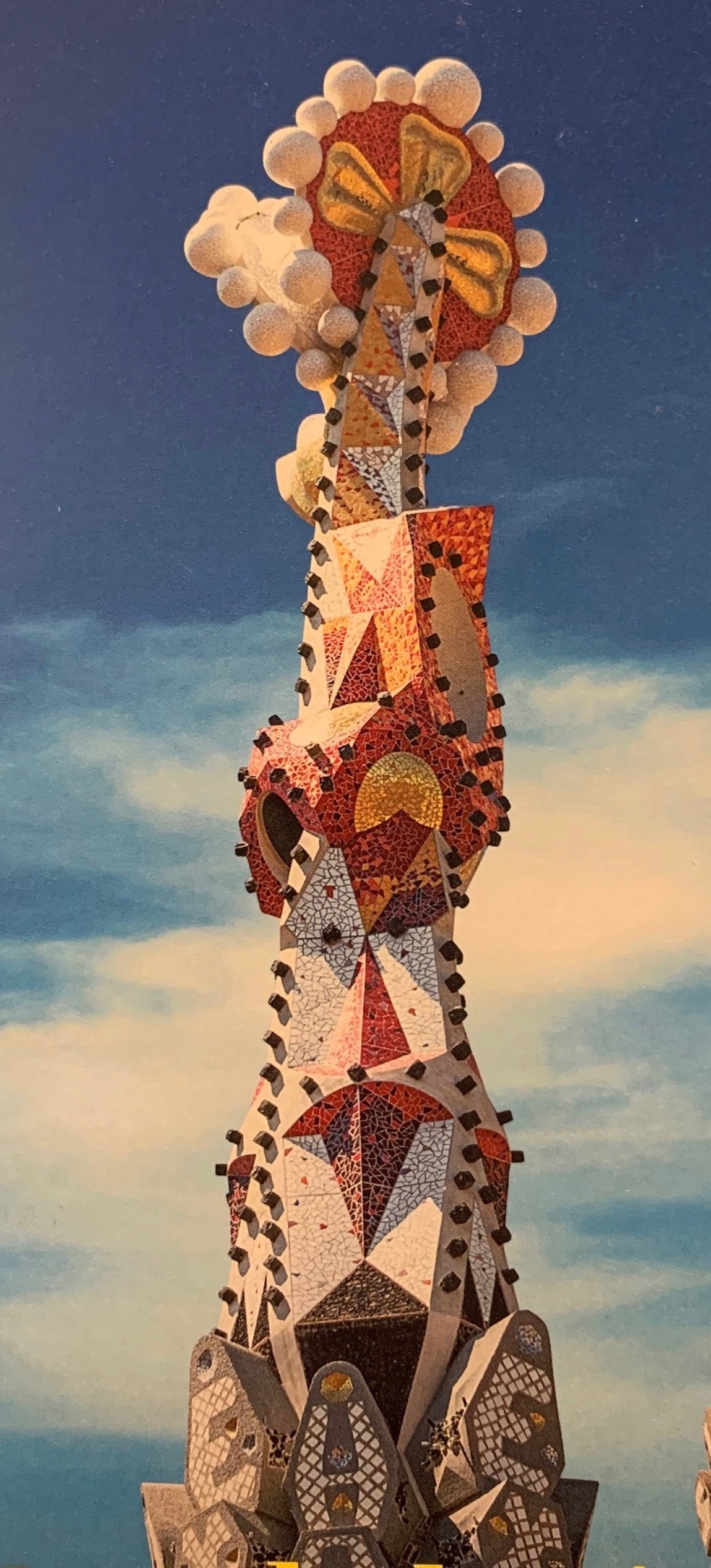

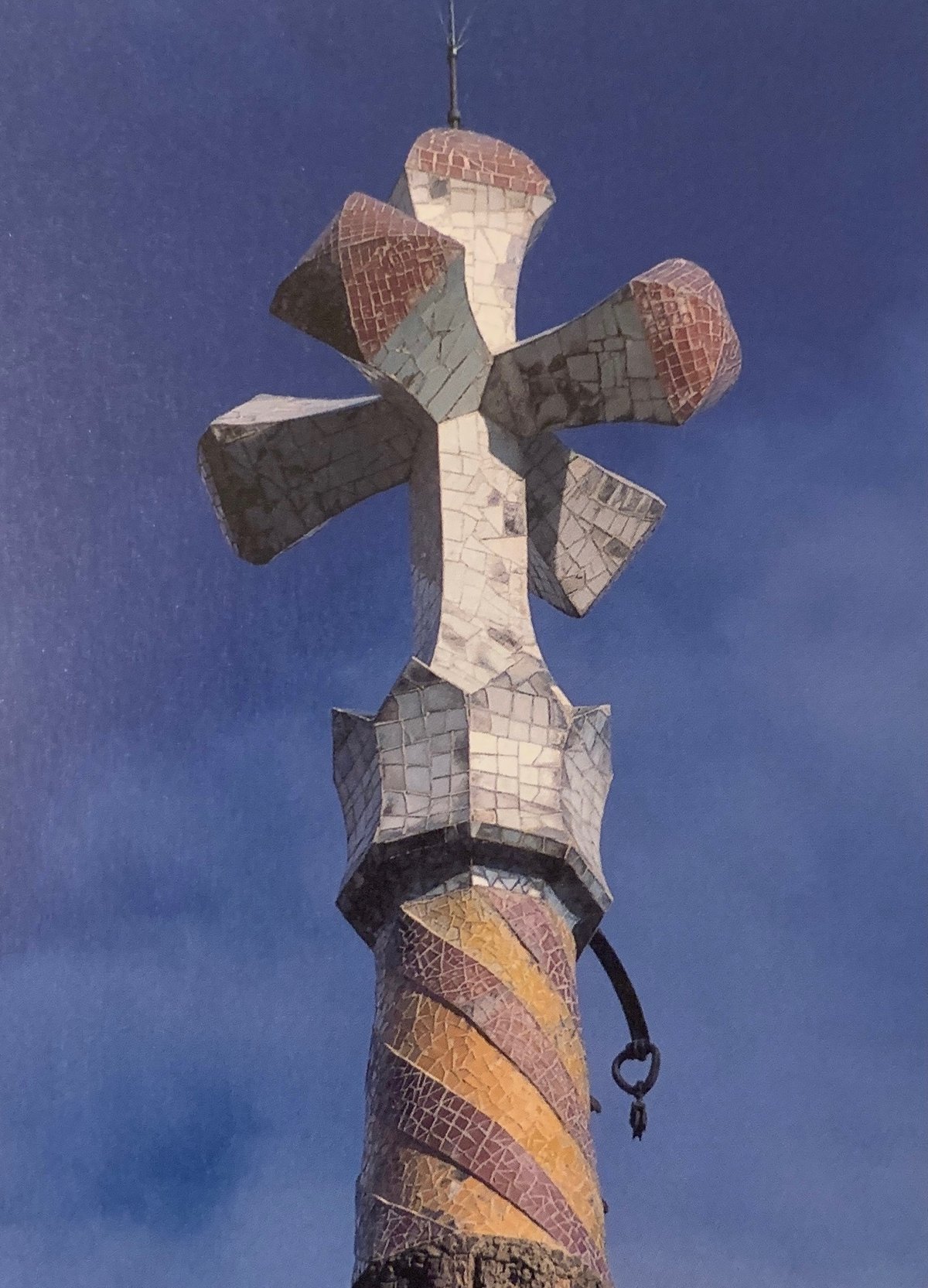

ラベンダーや小麦、草などの植物に発想を得て小尖塔を設計しました

この鐘塔頂華の上部は司教の象徴からデザインされ、

また、幾何学の様々な形を組んだりそぎ落としたりしたものをつなぎあわせています。

また、古代ギリシアの時代からあった円錐曲線をとりいれた「パラボラ(放物線)アーチ」を「釣り合いのとれたアーチ」と呼び、サグラダファミリアでは、カテナリー曲線(ヤコブ・ベルヌーイ兄弟がとりくんだ問題で方程式も解明された)の美しさだけでなく、数学的な特徴も活かし、構造力学的な性質そのものが建物の特徴となりました。

これらの説明や模型が

今回の展覧会のめだまにもなっていました。

ガウディはまさにこの「釣り合いの法則」にこそ「自然」ということにこだわりました。なぜなら、創造の法則は神の法則であり、すなわち自然の法則であると考えていたからです。たとえば飛行機は昆虫の模倣、潜水艦は魚の模倣であり「自然に合致しないものは成功しない」と言い切りました。

この主張はアリストテレス以来多くの論者が提唱するものでありましたが、この力学が安定するためには構成部材どれ一つもかけてはならないという「釣り合いの法則」があり、その後その法則がガウディの考える自然の法則の理念になりました。

バルセロナのペドレラ=カサ・ミラ美術館に吊り下げれている

これを上下さかさまにして、計画した建物の形にした

パラボラアーチを実現するためにコローニア・グエル教会堂でとりくんだ「逆さ吊り実験」は、10年も続けたのですが実際の建築では未完に終わってしまいました。

その後この実験でノウハウを蓄積させ、モロッコの国際都市に建設されるキリスト教の伝道本部「タンジール計画案」で提案を試みます。

しかし残念ながらデザインの斬新さや規模の巨大さから教会上層部からの承諾を得られず、実現しませんでした。

その後その着想をサグラダファミリアの塔の建設計画に取り入れていくことになります。

このほかにもガウディの建築には造形の端々に「自然」からの学びをちりばめています。

ハチの巣を建築の一部のパターンに再現するなど

初期の作品には多く見られ、サグラダファミリアでも生誕のファザードの鉄柵に表現されています。

葉っぱの形を取り入れた屋根のデザインというのも面白なあと思いました。

この形は「錐状面」といい、かなりの重さにも耐え、雨水のはけもよいのだそうです。

この形を自然の中から

しかも葉っぱの形からみつけるなんて!

カバンの中で押し葉にされて

ちょっとなめらかになってしまいました

自然から学ぶということでは、

「洞窟」というキーワードからも

ガウディの多くの作品に反映されています。

このファサードは鍾乳洞や石筍がつららや動植物、大工道具、

星座などの浮彫に置換されている「降誕の洞窟」である

さてここからはガウディの建築の

独創的造形美を観ていきたいと思います。

直角をもたない吊り天井を何度見ても不思議な気持ちになります

天井は漆喰で仕上げられ、波や花を思い起こさせる

多くのものが宗教的意味を含んでいるそうです

「美しい眺め」という意味の建物だという

ステンドグラスもまた、独創的であり、美しい

ここの建築工事は完成しなかった

色とりどりの光が聖堂内に差し込む

サグラダファミリアの降誕の正面は3つの扉口で構成されています。

ここには多くの彫刻が施されていますが、1978年以来同聖堂にて彫刻の制作を担当してきた外尾悦郎氏という方がいます。

もうずいぶんまえになりますが、ネスカフェのCMで出演されていたのではないかと思うのですが、その時、この聖堂の事業に携わっている日本人がいるんだ!と驚いたことを覚えています。

25歳で単身バルセロナに渡られた後、現在はサグラダファミリア主任彫刻家として活動していらっしゃるそうです!

展覧会ではその外尾氏の作品が多数飾られていました。

今回展覧会をきっかけにガウディのことをたくさん知りました。

ガウディはたくさんのことばも残しています。

「創造は、人を介して途絶えることなく続くが、人は創造しない。人は発見し、その発見から出発する」と言います。

「何事も過去になされたことに基づくべきだ」とし、「すべては大自然の偉大な本から出る」と、発見されるべき形は大自然のなかにすでに存在していると言いました。

そしてまた自然のなかに発見される幾何学を深く研究し、「歴史」「自然」「幾何学」をとおして学んできたことを彼の仕事に生かしてきたのです。

なんともいえない曲線美は、いまなお独創性をはなち、多くの人を魅了します。サグラダファミリアなんて、もうどこもかしこも「新しい形」「オリジナル」にみえますが、ガウディのことばを知ると、「新しさ」ということへの自分の考えが軽々しかったように思えてくるのです。

「独創性」ということへの価値に対し、

「はきちがえるなよ」と警告しているかのようなことばをたくさん残しています。

「独創的であろうと望むべきではない。いかなることも過去になされたことに基づくべきである。そうしなければ、目的には達せず、過去何世紀もの間になされてきたあらゆる失敗に陥るだろう。過去の教えを蔑むべきでない。各人は各人の様式をうちに持ち、知らず知らずのうちにでるものである」

「独創性は探すべきではない。そうすれば、とっぴさに陥るからだ。普段なされていることを観察し、それをより良い物にしようと心がけることが大切である」

「独創性とは起源に戻ることである。しかし盲目的な原子主義に戻ることでなく、時代の要請に従い、時代が用意する手段を用いて、建築に提起された問題を再考することである」

「独創性とは起源に戻ることである。したがって、新しい方法を用いて始原的解決の単純性に戻ることは独創的になろう。そのように(サグラダファミリア聖堂でなされたように)、各ヴォールト天井が構造上独立して安定しているという複雑な方法を用いて、単純極まりない初期バシリカを解決することは独創的なのだ」

例えばわたしは若い頃美術を学びながら独創性を追い求めていましたが、その頃の私がこれを読んだらどうだったろうと想像してみました。

すると、不思議と力がわいてくるような気がしてくるのです。

当時のわたしはそれこそ、とっぴなことでまわりを驚かせることが出来ないかばかり考えているような学生でしたから、ガウディの意見にショックを受けるかと思いきや、なんだか勇気が湧いてくるような気がしています。

どうしてだろう?

ガウディは人一倍「独創性」を求めたからこそこんなふうに法則を考えたに違いない。と思えてきたら、こんな風に思えてきました。

そうか!これはみな、

独創的でありたいと願う人へのエールなのだ!

参考資料:

・ガウディ完全ガイド(エクスナレッジ)

・よみがえる天才6 ガウディ(鳥居徳敏著ちくまプリマー新書)

・ナショナルジオグラフィック謎を呼ぶ大建築

・聖地建築巡礼(エクスナレッジ)

・どんな数にも物語がある(アレックス・ベロス著SBクリエイティヴ)

・ガウディとサグラダファミリア展図録

・世界を変えた建物(エクスナレッジ)

・世界のすごい建築(ポプラせかいの絵本)

・カテドラル(デビッド・マコーレイ作岩波書店)