絵画をながめるように地図を楽しむ

地図が好き!という人がまわりに結構います。

長男も大の地図好きで道路地図なんて飽きずにずーっとみている様子をよくみかけましたが、

毎年同じシリーズの地図を買っているのを知った時は驚いてしまいました。

「この間高速道路がちょっと変わったんだよ」

えっ!それが見たくて一冊買っちゃうの?あとはほとんど変わらないのに?

私は地図が苦手です。

だから、なにがそんなに楽しいのだろうかと思っていました。

全く理解できませんでした。

しかし「富士塚」との出会いで街歩きをするようになり「地図」が身近な存在になっていきました。

「富士塚」とは、江戸時代に人々のあいだで盛んになった富士講や富士信仰に基づき、造営された人工の山や塚のことをいいます。

都内にもかなり残されているときいて、見てみたいと思いました。

そしてそれらをめぐりながら地形や地名を調べることがおもしろくなり、同時に江戸切絵図や古地図に出会います。

最初はそのヴィジュアルに魅かれました。

切絵図や古地図はまるで「絵」を見ているようでワクワクしたのです。

絵画的な魅力のある古地図

私はかなりの方向音痴なので、本当はもっと「地図」にはお世話になりたいところなのですが、いままでは地図をみても自分がまずどこにいるのか、どちらに行ったらいいのかなかなか理解できず、スッキリするという感覚がなかったため「みてもしょうがない」くらいに思っていました。

Googleマップもすんなり使いこなせないのだというと次男にびっくりされてしまいます。

しかし切絵図や古地図は食い入るように見てしまいます。

見れば見るほど発見があります。木々や建物などの絵が楽しい。

細部をじっくり目で追い楽しみました。

これは私にとって美術品なのかもしれないと思いました。

絵画を見るようなトキメキがあります。

地理だけでなく歴史のことにも興味が湧いてきて、はじめて「地図っておもしろいな」と思うようになりました。

ああ地図好きの人もこんなふうに想像を膨らませながらその土地にいったような気分になったり、知っている場所をなぞるように体験しているのかもしれないなあと感じました。

富士塚とともに。歴史とともに。

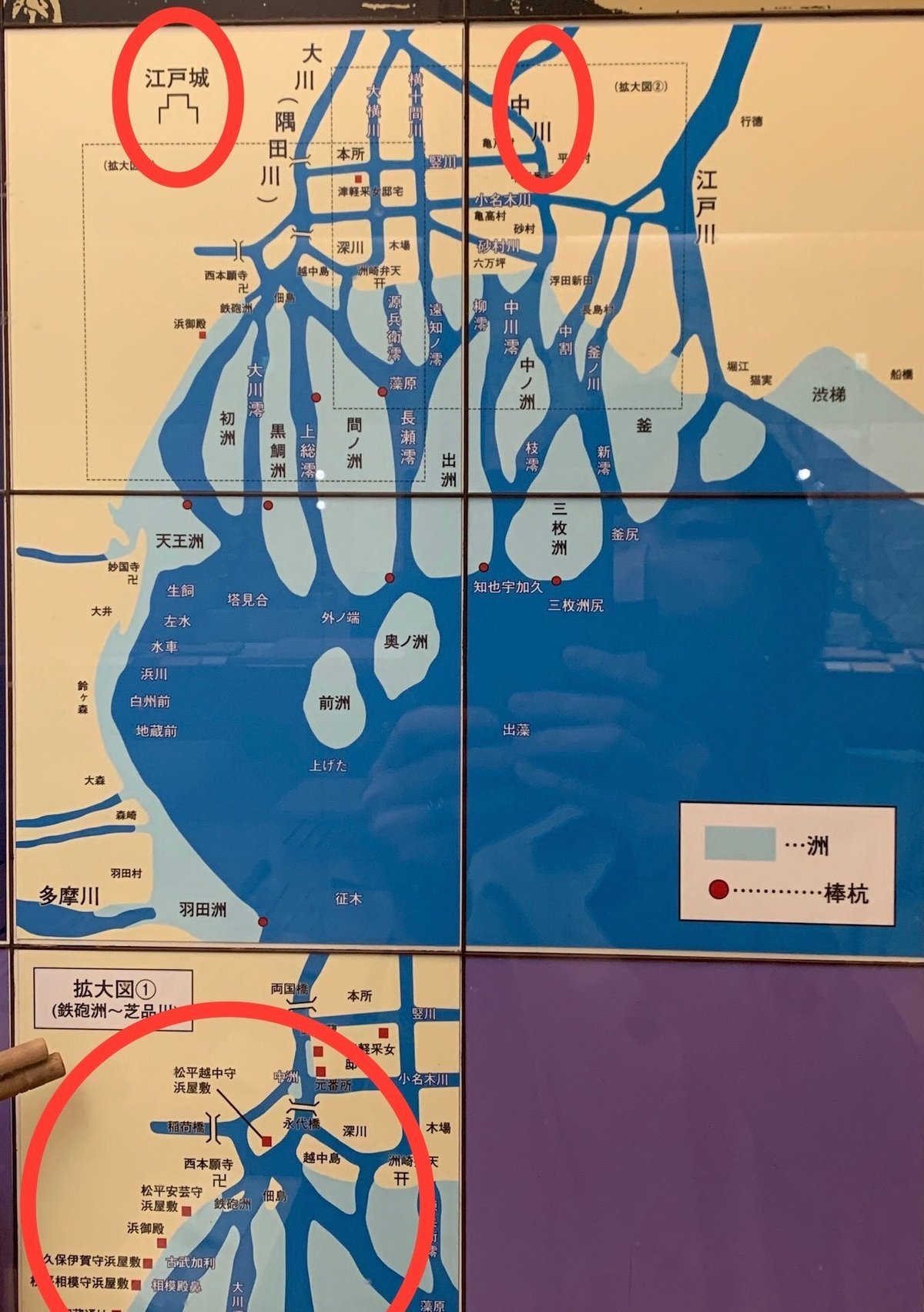

下の写真は文京区の富士塚をめぐっていた時に同地にあった歴史博物館にて出会った地図です。

絵そのもので表現されているけれど、「地図」といえるのではないかなあと思っています。

この地図と出会った時、わあ!ととてもときめきました。

これは江東区の富士塚をめぐっていた時にいただいたものです。

イラストマップというのもいろいろな地域でみることができますが、

私はこういう絵を中心としたような地図のほうが「見たい」と思え、地図としての理解も努力しようとします。眺めているだけでも楽しい!

作って下さった方に感謝です!

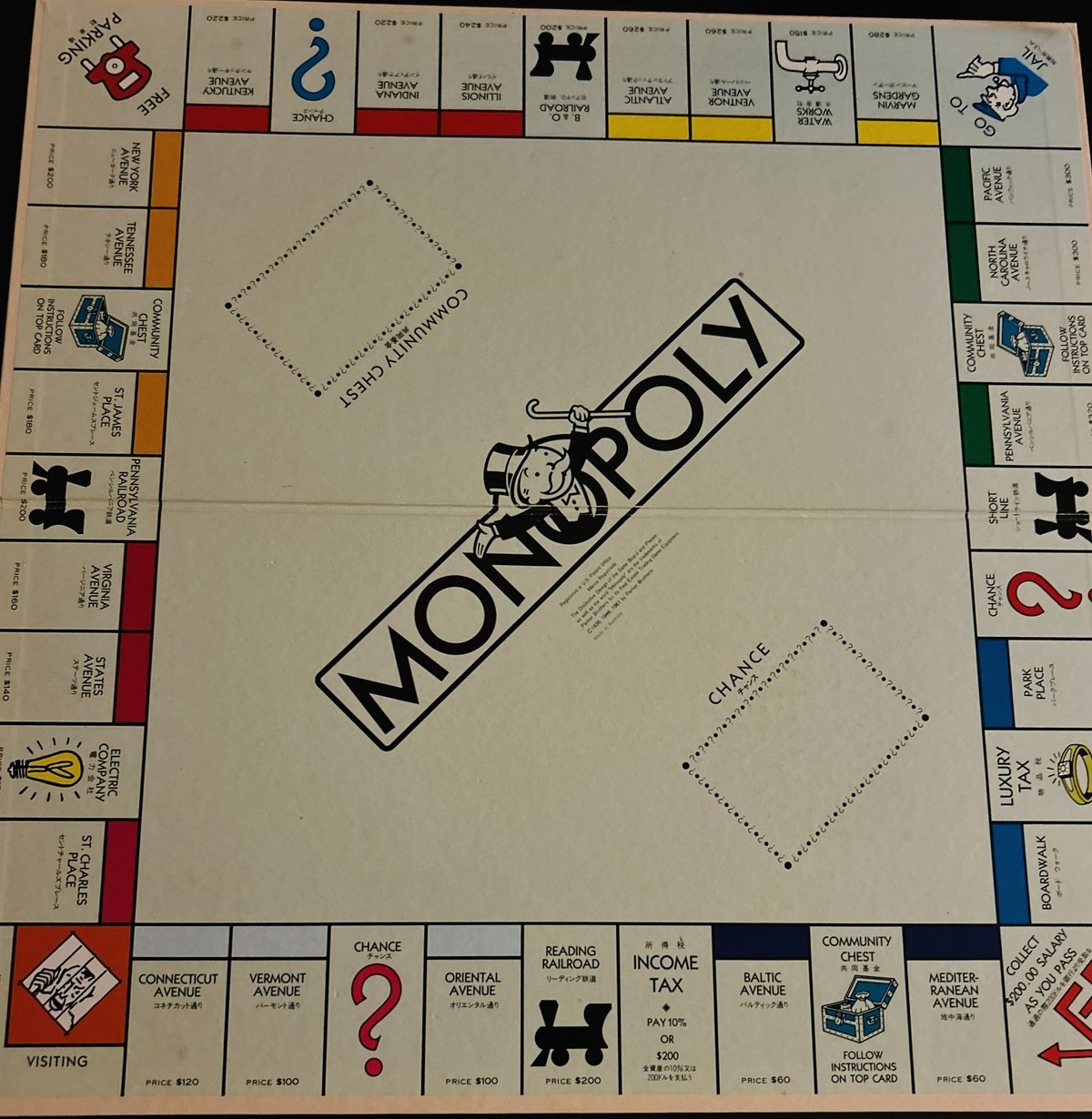

ボードゲームに描かれた地図

我が家ではボードゲームをよくやりました。

その中で地図のような絵柄のものもあり、そのデザインに私も子どもたちも大変魅せられたものがありました。

5人の刑事が1人の犯人を追っていくゲームです。犯人は鉄道やタクシー、バスを乗り継いで逃げます。ゲームとしても子どもたちにはとても人気がありました。これは実在するロンドンの街並みが描かれているらしいので、よく知っているかたなら本当に地図を見るようにも楽しめるのかもしれませんが、私は完全に一枚の絵画としてみてしまいます。このボードを広げて眺めているだけでもその美しさに感動します。

絵のカードをつなげていくゲームなので幼いお子さんでもできます。我が家では大変お世話になりました。

モノポリーも地図だ!と思いました。正方形の中で土地が展開され、その売り買いをするゲームです。見た目もルールもシンプルですが、展開はなかなかに深く、私はボードゲームの中でモノポリーが今のところ一番好きです。

このシリーズはいろいろな国のものがあります。我が家にもアメリカやドイツなどもあり、その国の駅名が出てくるので子どもたちも喜びました。鉄道の旅のゲームです。

新しい見え方で世界を知る地図

20世紀を代表する技術家、工学者、そして思想家でもあるバックミンスター・フラー(1895~1983)が考案した世界地図「ダイマクションマップ」は、先日訪れた展示(WHAT MUSEUM「感覚する構造ー法隆寺から宇宙まで」2024年4月26日から2024年8月25日まで)で偶然知ることができました。ダイマクションマップは1946年に作られましたが、この展示ではオーサグラフ世界地図という地図が2009年に出来上がったという経路にあった存在として紹介されていました。

この地図は地球を正二十面体に投影することで、かたち、面積ともに極めて正確な世界地図となります。メルカトル図法ではどうしてゆがんでいた面積がかなり正確になります。

メルカトル図法のように長方形かつ、ダイマクションマップのように歪みを分散した世界地図を建築家・鳴川肇氏が考案。2016年にグッドデザイン賞を受賞しました。

地球はボールのような形をしているので表面の様子を平面にうつしとってそのまま正しく地図にすることができないということは学校で習った覚えがあります。

●メルカトル図法:角度が正しくあらわされている

●モルワイデ図法:面積が正しくあらわされている

●正距方位図法:中心点から他の地点までの距離と方位が正しくあらわされている

●ランベルト正角円錐図法:角度が正しくあらわされている

一つの地図上では距離、面積、方位の3つを完全に正しく表すことが出来ないのですね。上記のように、それぞれに得意な地図が作られていました。

しかし「ダイマクションマップ」も「オーサグラフ」も、その3つをかなり正しく近づけてあらわしていて、そういう地図ができてきたということなのですね。

フラーの地図はデーターの正しさを追求するためにまわりがギザギザというデザインはいたしかたないとされていましたが、オーサグラフではそのデザインもさらに追及されてきました。

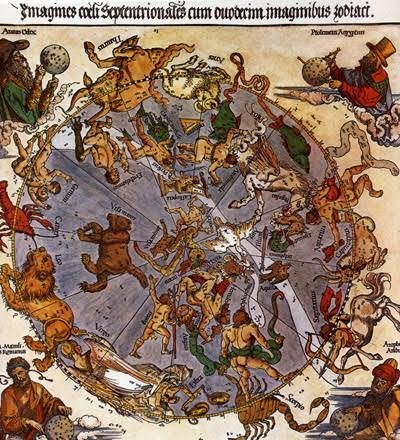

画家が描いた地図

私は子供の頃星座の話が大好きでした。

星座の本によく描かれているような絵が、プラネタリウムのように

本当に空にうきでてくることをいつも夢みていました。

東京は星があまり見えないからここでは見えないのだろうなどと本気で思っていたこともあります。

下図はドイツのルネサンス期の画家、版画家、数学者であるアルブレヒト・デューラーの描いた星座図(北天図)です。四隅に描かれている肖像画はプトレマイオスなど、デューラーに影響を与えた天文学者たちであり、天球儀を手にしています。

デューラーはこういう絵もかいていたのかあと驚きました。

レオナルドダヴィンチも地図を描いていました。

イタリア・ボローニャ近郊の町、イーモラを描いた地図。

1502年イタリアの軍人チェーザレ・ボルジアの命令で作成しました。

角度を測定する道具などを使って地道に測量されながら作成された驚くほど精密な地図ですが、わずか3ヶ月ほどで完成させたといいます。

イーモアの他にトスカーナにあるキアーナ渓谷の一部の地形を描いた地図も作成しています。

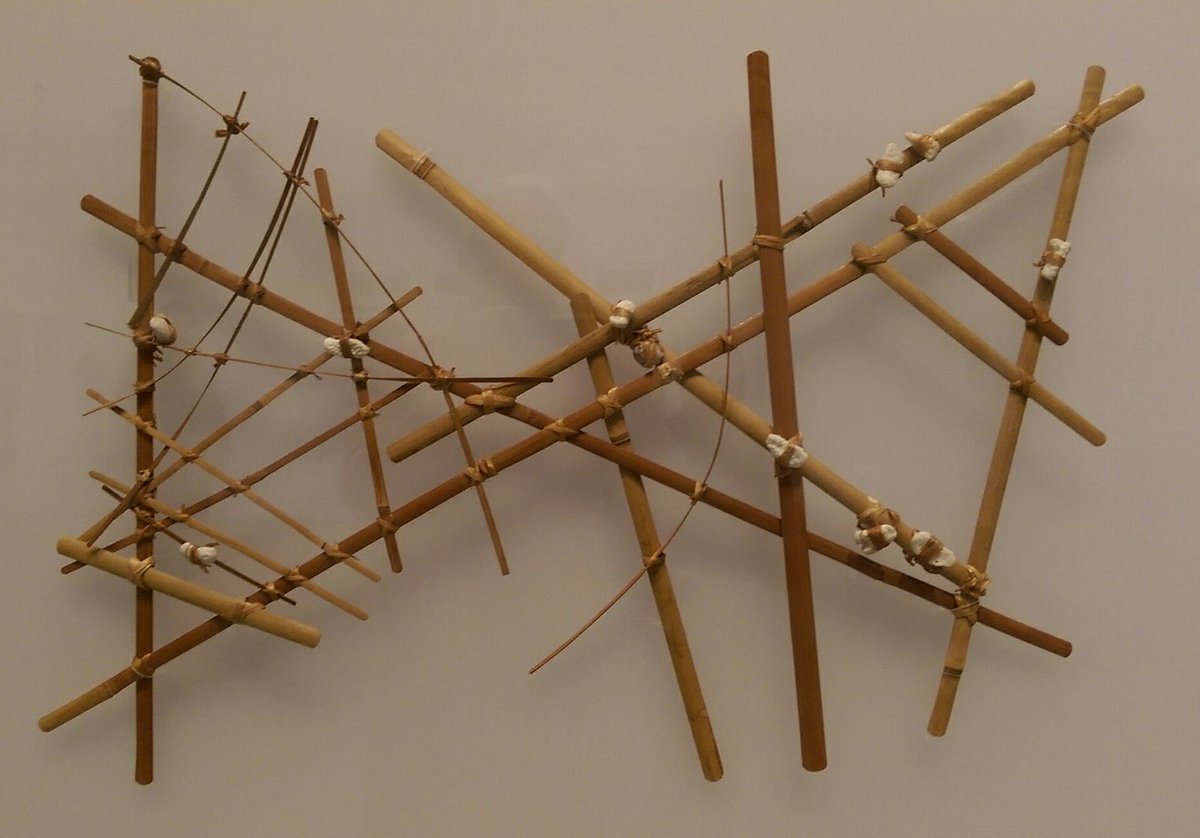

こんな地図があるんだ!感動!

19世紀から20世紀初頭、ミクロネシアのマーシャル諸島では椰子の葉枝と貝殻を使って作られた「スティックチャート」と呼ばれる地図が使用されていました。

海図として使用されていました。海のうねりと島の位置関係が記されています

16世紀から20世紀初頭、中央アフリカのルパ王国(現在のコンゴ民主共和国)に存在していた「ルカサ」という地図です。

木製の板、色とりどりのビーズや貝殻、金属片などが配置されています。

「ルカサ」とは「記憶を呼び起こす板」という意味があり、王の旅路を示しているのだそうです。

原始的なものにはいつもハッとする美しさがあり

大事なものを気づかせてくれる感動を感じます。

中世の地図「マッパ・ムンディ」

今回「マッパ・ムンディ」という言葉を初めて知りました。

マッパ・ムンディとは中世ヨーロッパで制作された世界地図のことをいいます。語源は中世ラテン語の「布地」「チャート」の意味であるmappaと「世界」のmundiの合成語であり英語mapの語源でもあります。

中世のヨーロッパは教会を中心とする社会で聖書に書かれたことが真実とされていました。科学性は否定され、地球は球体から平面にもどされています。

マッパ・ムンディは主にキリスト教布教を目的としたもので精確な山地、海岸線などが求められない地図であり、描かれたものも素朴な絵にみえますがそれが私にはとても魅力的でした。

中世という時代の中で固定的世界観が変化していくきっかけがいろいろあり

知識も増えていく中でこのような地図の表現方法も変わっていきます。

14世紀になりルネッサンス時代が到来するとクラウディオス・プトレマイオスという学者が「ゲオグラフィア」という全8巻の書物を著し、そこに記された地図作成における方法などが後に大きな影響を与えていきます。

このマッパ・ムンディは1843年にドイツの修道院で発見されたものを復元しています。原本は30枚の山羊皮を縫い合わせて描かれていました。

たくさんの情報が描かれています。ずっと見ていても飽きません。

長男は幼い頃電車が大好きでした。

そこから鉄道の旅に興味をもち、必然的に駅や地図に移行していったのです。

それからはもう常に頭の中に地図があるような状況だったようです。

彼はその思いを迷路のような絵に表現し、果てしなく続く「道」の絵を模造紙いっぱいに毎日のようにもくもくと描いていました。そのうち時刻表の存在を知ると、地図と照らし合わせながら空想の旅の経路をノートにぎっしりと描くことを日課としていました。

そしてその後成人となり鉄道だけでなく飛行機も含め、旅が大好きな人になりました。そして車の免許もとり道路地図を眺めるようになりました。

あいかわらず私は方向音痴で、一般的な地図はどうしてもとっつきにくく今どこにいてどちらにいけば目的地なのかということを地図をみてすぐに理解するということにはなかなかたどりつけません。

しかし美術としての地図を見るのは大好きで、それが全くの架空のものであってもかまわないし、いやむしろそのほうが想像が広がり、地図好きの人が頭の中で冒険するかのような効果をもたらしているかもしれません。

地図は真実を表すだけのものでなくっていいなんて考えたこともありませんでしたが、でも考えてみたら、地図を一つの美術作品としてだって十分なりたつのだなあと今回気づかされ、その世界にまた広がりを感じました。

地図は旅路の道具としてだけでなく、

人間の概念までをも表すことができる芸術の一つなのだ!

美しい世界をまた見つけた!