エフェクチュエーションとリスクテイクについて#23

私の人生に勇気と元気を与えてくれたエフェクチュエーション、については友安啓則さんの講演を機にnote記事にさせていただきました(^^)

友安さんの記事は早くも新米noterの私の一番の人気記事に踊り出てくれて自分でも好きな記事なのでうれしいです。٩(^‿^)۶

さてエフェクチュエーションとは偶然を味方にする、計画より実行というイメージがありますが、それでは無鉄砲に突き進み、後はなるようになるということなのでしょうか?

いやいや、そうではない、エフェクチュエーションだからこそ、リスクをしっかり把握して最小限にする必要があるというのです。

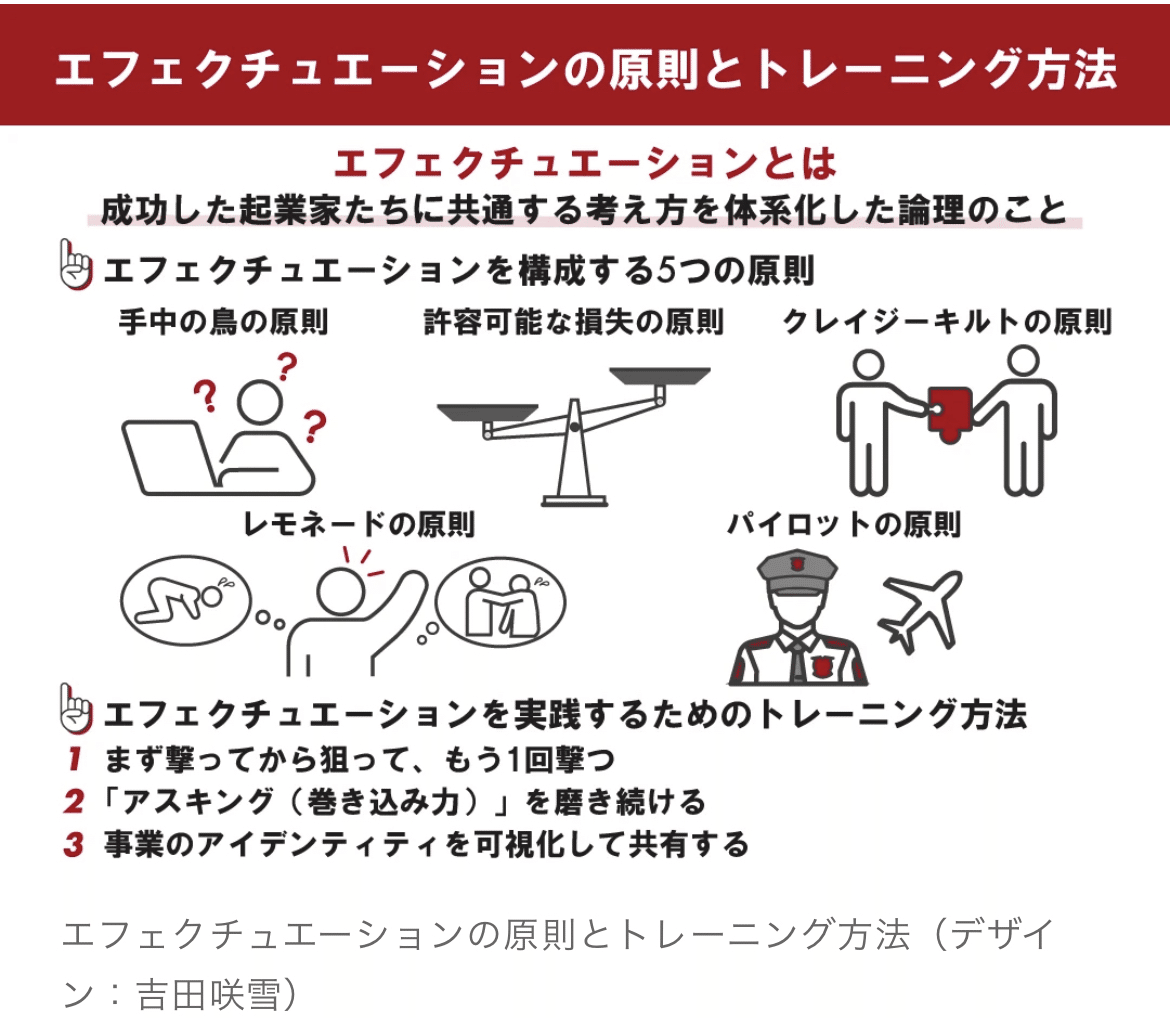

エフェクチュエーションの5つの原則

エフェクチュエーションには、5つの原則があると言われていますが、その5つの中で唯一「攻め」に対して「守り」、防衛のための原則とも言えるのが、

「許容可能な損失の原則」=アフォーダブルロス

(Affordable Loss)。

次に進むにあたってのリスクを正しく判定し、失敗したときのロスが復活可能な範囲なのかをきちんと算定する必要があるといいます。

リスクを知らない怖さ

アート思考で有名な若宮和男さんもエフェクチュエーションとアフォーダブルロスについて言及しています。(チャプター2 の6分くらい)

「恐怖心」のテーマから入ったVoicyなのですが、子供の高層マンションからの転落事故を事例に出していました。

子供は高いところが危ないとか、熱いものを触ると火傷するとか経験や知識がないため恐怖心がないから取り返しのつかない事故や怪我につながってしまう、ということです。

つまりリスクに果敢に立ち向かう、とかでなく、単にリスクの大きさを知らないだけで後々、復活不可能な痛手を追うのはあまりにも不幸ともいえます。

ローリスクだからハイリターンを得ることができる

よくハイリスクハイリターンと言いますが、リスクを最小限にしてこそハイリターンを得られると思います。

以下は私が2009年くらいに自分のブログでとある税理士の本を引用した言葉が今回の記事に通じるところがあるので、引用しておきます。

「ローリスクだからハイリターンを得ることができる」

成功は今歩いているベクトル上にしかありません。

今、目の前にある課題をしっかりクリアすることだけが成功の方法です。

しかし、多くの人は奇跡を求めてリスクに向かって進みます。

それはすべてハイリスクですが、ハイリターンという奇跡を求める頭には冷静さはありません。

私が一番言いたいことはローリスクが一番ハイリターンということです。

とにかくリスクは負わない。これは生きていくうえで重要な戦略の一つです。

リスクを最小限にする方法は、人の言っていることをうのみにしないで勉強を続けることです。

これがリスクを減らす唯一の方法です。

不退転の覚悟や退路を断つよりリスクを減らせ

ハイリスクハイリターンだとか、全てを投げ捨てて突き進むのが起業家として素晴らしい、みたいな論調を持つ人がいますが、私の意見としては反対です。

以前も退路を断つとかしなくてもいい、とnoteに書かせていただきました。

ベースラインやバッファーがないまま突っ込んで人生をbetすると、下手したら「人生を詰む」ことになってしまいます。

事業を始めるならできるだけ自己資金を積むとか、固定費を減らすとか、損失に耐えられる計算、つまり失敗しても生活が成り立つ計算をしておく。リスクを最小限にしておくに越した事は無いのです。

余裕がない状態はやはり危険

大切なのは「余裕」がなくならないように命綱をはっておく、ということ。

他の方のnoteの記事(引き寄せの法則関連の書籍も書いているベストセラー作家)にも書いてあります。(最後ちょっと宣伝がありますが参考になります。)

まとめ

エフェクチュエーションは不確実性の高い世の中で元気をもらえる理論だと言いました。

でも一歩踏み出す前に、どれだけのリスクがあるのか、それを許容できる範囲なのか、しっかり考える必要がありそうです。

自分のためにも自分の大切な人を守るためにも。

そのためにも私たちは小さな子供では無いのだから、勉強する必要がありますね。

最後に再び子連れMBAのエフェクチュエーションにまつわるイベントの告知です。

最後までお読みいただきありがとうございました。