知ろう!学ぼう!シリーズ⑥学習障がい(LD)編パート2

子ども発達障がい支援アドバイザーの

Hitominです😊

今回は、学習障がいのある子どもへの具体的支援についてです!

前回も少し触れた、私の経験や実際の指導も踏まえて綴ります。

支援の方法については、学習障がいがある子どもが直面している困難の種類や程度、個々のニーズや強みに基づいてカスタマイズされるべきです。

以下に、学習障がいのある子どもを支援するための具体的な方法をいくつか紹介します。

学習環境の調整

明確で短い指示を提供

・複雑な指示は分割して、一度に一つのステップを提供します。

❌あーして、こーして、それやってー

⭕️①ーーする ②ーーする ③ーーする

のように、指示を分割して伝えます。

このように、順番を示すことも、有効です💡

ルーティンの確立

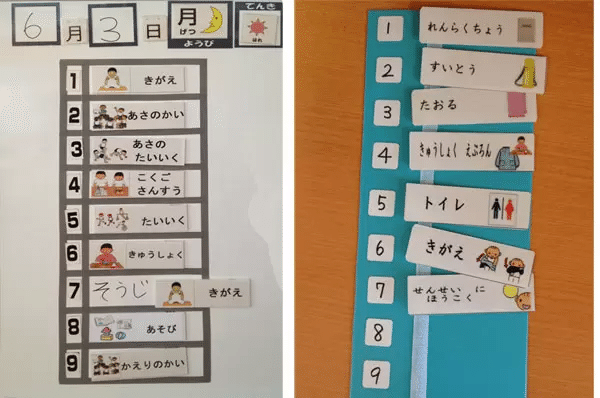

・定期的なスケジュールと予測可能なルーティンを作ることで、子どもが安心して学習できる環境を整えます。

朝起きてからすることや、登校後の流れなどをスケジューリングして、見て分かるように示しておくとよいです。

特別支援学級や特別支援学校では、こんな感じでスケジューリングされていることが、多いと思います。

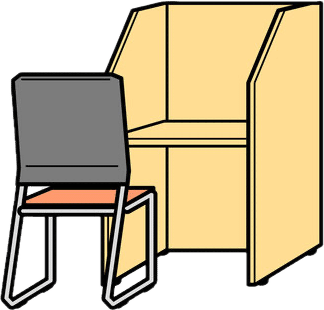

物理的な環境の調整

騒音を最小限に抑え、適切な照明を確保し、必要な学習道具を手の届くところに置きます。

イラストのような個別ブースを作ったり、机まわりを整理して、必要なもののみ置いておくようにします。

私は、机の中は空っぽ、道具箱は後ろのロッカーへ入れるようにさせていました。そのときに使わないものが、触れられるところにあると、そっちに気を取られてしまうので🌀

教育技術の活用

視覚的支援の使用

・図、チャート、ビデオなどを使用して、抽象的な概念を視覚的に示します。

🔺ことばのみでの説明

⭕️イラストや図を示して説明

テクノロジーの活用

・音声読み上げソフトウェア、スペルチェック機能、数学の問題を解くためのアプリなど、様々な教育技術を取り入れます。

私は、音声読み上げ教科書「マルチメディアデイジー」を活用していました。障がいの診断がなくとも、読み書きに困りのある状態であれば申請して使えますし、学校で使用されている教科書のほとんどを網羅しているので、大変便利でした❗️

個別のサポート

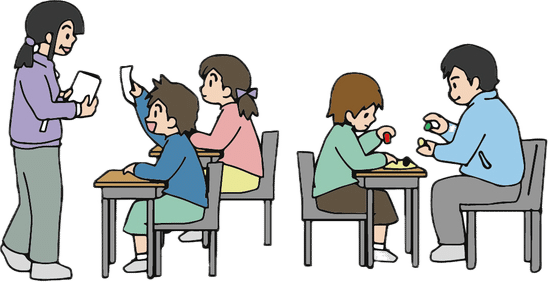

個別指導

・一対一または小グループでの指導を提供して、個々のニーズに合わせた学習を支援します。

特別教育サービス

・学校による特別教育プログラムや支援サービスを利用して、個別化された教育計画(IEP)に基づく支援を受けます。

本人・保護者・学校・関係諸機関が連携し、支援を続けられるように個別に作成されるものです。

面談を通して作成していくことが必要になります。

スキルの開発

組織化スキルの教育

・時間管理、ノートの取り方、情報の整理方法など、学習に役立つ組織化スキルを教えます。

タブレットやノートPCの学習での活用の仕方を指導します。

・板書を書く代わりに、写真を撮って保存する

・辞典アプリを使って、読めない言葉を調べる

など、読む・書くに代わるスキルを指導しました。

学習方法の指導

・マインドマップの作成、キーワードやアクロニムを使った記憶術など、効果的な学習方法を指導します。

社会的・感情的サポート

自尊心の強化

・子どもが得意とする分野を強調し、達成感を味わえる機会を提供します。

カウンセリング

・必要に応じて、学習障ぎいに関連する社会的、感情的な問題に対処するためのカウンセリングサービスを利用します。

家庭との連携

家庭学習のサポート

・家庭での学習を支援するために、保護者に対して指導方法や効果的なサポートを提供します。

コミュニケーションの強化

・定期的な進捗報告や会議を通じて、学校と家庭間のコミュニケーションを促進します。

私は特別支援教育コーディネーターという立場もあったため、担任としてだけでなく、様々な視点からコミュニケーションを取るようにしていました。

これらの支援策は、学習障がいをもつ子どもが自信を持って学習に取り組み、その能力を最大限に発揮できるようにするためのものです。

重要なのは、各子どものニーズに合わせて柔軟に対応し、定期的に進捗を評価し、必要に応じて計画を調整することです。

これらの具体的支援の基盤になるものが、個別の指導計画(支援計画)と言われるものです。

特別支援に関わるお子さんは、担任とよく相談し、作成することを強く勧めます。

作成することで、漠然としていた支援の視点が、細分化されて取り組みやすいものになったり、クリアできていることが見えたりします💡

まだ、作ってないな〜

という方は、新年度から作成をお願いしてもよいと思います❗️

色々と綴りましたが、

なんだかよくわかんなーい❗️

うちの子、あてはまる❓

なんて場合は、無料で相談に乗りますので、下記の無料相談会への参加をご検討ください!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました🙇♀️

では、また次回〜

んだばね〜👋