音楽家のフォーカル・ジストニア発症に終止符を打つための参考知識

1.練習のし過ぎはなぜダメなのか?

2024年09月17日

音楽家のフォーカル・ジストニアについては、近年メディアでも多々報じられるようになり、認知度は高まっているように感じます。しかし、それにもかかわらず、この疾患に苦しんでいる人々は依然として少なくありません。この現状は、避けるべき練習法等については感覚的には理解していても、具体的な予防策やその必要性についての理解が不足していることも考えられます。

特に若い音楽家の皆さんがこれから長いキャリアを積んでいく中で、演奏技術を維持、向上するためには、無理な練習を避け、適切なアプローチを取ることが不可欠です。

フォーカル・ジストニアの患者さんを診はじめてかれこれ15年になりますが、このブログでは、フォーカル・ジストニアを徹底的に予防し、新たな発症に終止符を打つために知っておきたいポイントや実践的な対策についてお伝えしていきたいと思います。

① 練習回数と上達度はべき乗則にしたがう

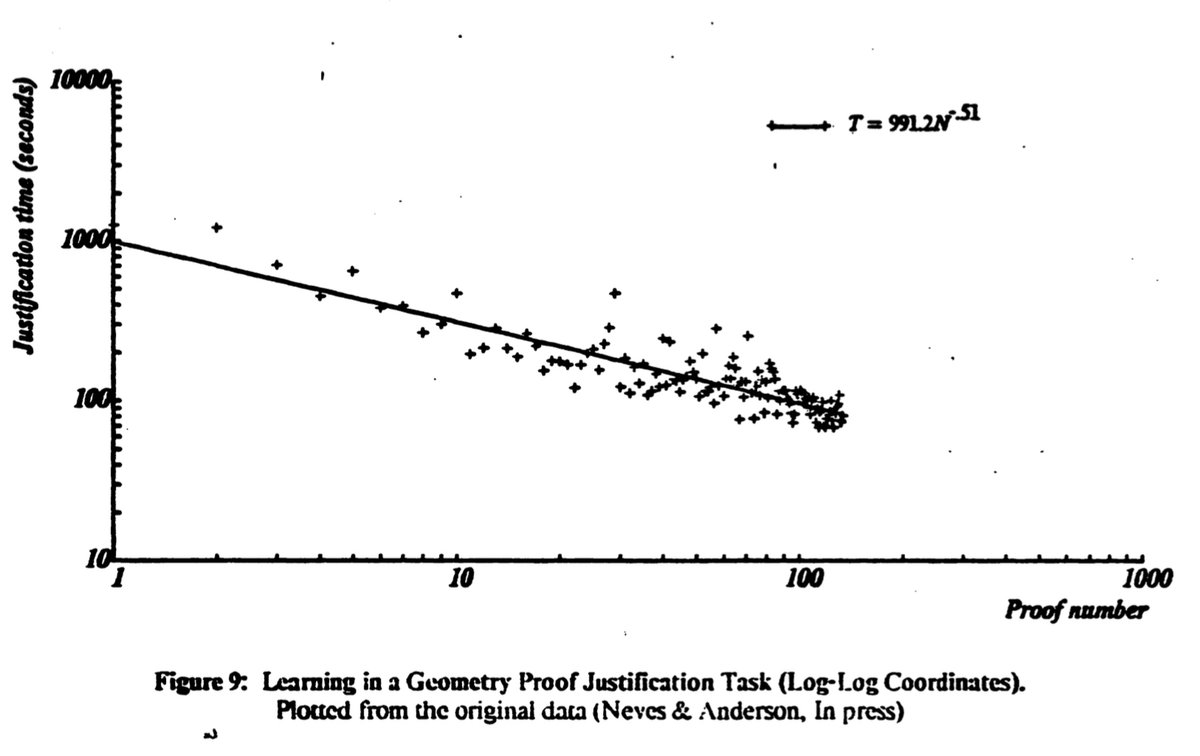

課題習得を目的としたスキル習得に関する認知心理学の実験では、試行数が増えるに従って課題達成にかかる時間が短くなることが多くの実験から検証されています。例えば、葉巻を巻く作業のような単純なものから、数学の証明問題を解くといった思考的負荷のかかるものまで、練習を重ねるほど時間が短縮される結果が得られています。簡単に言えば練習すると上手になるということですが、この相関関係は、 学習のべき乗則として公式化されています。

このべき乗則の式をグラフ化すると、試行数がある程度まで進むとタスク遂行時間が頭打ちになることを示しています。先に述べた、葉巻を巻く作業に関する実験や、光の点滅に合わせて指を動かす反応テスト1)、幾何学問題の解答時間2)などの多くの実験結果から、一定のレベルまで達すると、タスク処理時間や反応速度がほぼ増加しなくなることが確認されています。すなわち、スキル習得において、一定時間内に限って言えば、ある程度まで上達すると、それ以上の顕著な上達が見込めなくなるという現象が見られるようになります。

② スキル習得とニューロン形成

「ある程度まで上達」した状態とは、神経科学の観点から言えば、特定の目的に応じたニューロン(神経細胞)が、新たに形成された状態であると考えられます。脳内に新たなニューロンが形成されると、身につけた動作や情報が長期的に記憶され再現できるようになります。これは楽器演奏やダンスの振り付け、勉強など、さまざまなスキルに共通する現象ですが、特定の動作や知識が記憶され、効率的、自動的に実行できるようになる過程を「スキル習得」と呼びます。

反復練習はスキル習得には欠かせないものであり、神経科学的に見ても、目的に応じて形成された神経回路の伝達系を強化させる作用があります。これは、シナプスの可塑性(可塑性:固体に外力を加えて変形させ、力を取り去ってももとに戻らない性質)と言われ、その可塑性によって神経回路の形態が維持され、習得されたスキルを再現することができます。しかし、過剰な反復練習は神経回路を過度に発達させてしまい、洗練されたスキルとは逆の、意図しない反応を生み出すことがあります。この生体的反応がいわゆる、フォーカル・ジストニア(全身ではなく、特定の部位に出現する、局所性ジストニア)と言われています。

サルの実験では、同じ動作を繰り返し行わせた結果、特定の指の運動を司る脳の領域が過剰に発達することで、フォーカル・ジストニアの症状を人工的に生み出したことが報告されています3)。人でも、ジストニア症状を持つピアニストやギタリストのfMRI所見では、健常者と比べて皮質領域の拡大がMRIで確認されており、これは神経回路が過剰に形成された状態を示しています4,5)。すなわち、過度の練習はジストニア発症の引き金となっていることが明らかになっています。

③有利な可塑性と厄介な可塑性

ジストニアの発症原因は、遺伝的素因や様々な要因も考えらますが、音楽家のフォーカル・ジストニアの場合、過度の長期間の練習によって、神経回路が過剰に形成され、不随意運動が引き起こされた可能性が高く指摘されています。私も長年ジストニアの患者さんを診てきた者として、そのような傾向を強く実感できます。別の言い方をすれば、フォーカル・ジストニアは、脳が意図しない動き発生させる「スキル」を習得した状態にあると言うこともできます。これが、ジストニアが簡単に治りにくい理由です。

しかし、フォーカル・ジストニアは決して治らない病気ではありません。脳は可塑性に富んでおり、身体の使用目的に応じてどんどん変化する性質を持っています。逆に、その可塑性ゆえに、最大の効果を挙げた時点で神経回路の発達が停止せず、その効果以上に発達してしまう点にあると言われています(6)。故に、意図しない動作(不随意運動)などの問題が発生しますが、可塑性によって定着した神経回路を正常な状態に戻すためには、(苦しんでおられた方にはには多少乱暴に聞こえるかもしれませんが)、本来の目的に合った動きを再度学習し、神経回路を新たに形成させればよいのです。

人は健康である限り、年齢に関係なく新しいことを学習することができます。それは、新しい神経回路が形成されることを意味します。ジストニアを克服した方々の話を聞くと、問題箇所の治療だけでなく、根気よく体の力みを感じ取り、力を抜いた動作を行うことで、本来の目的に合った動作を身につけることができるようになった、と話す人が多いことに気づかされます。力を抜くことも神経回路を形成するための学習であり、新たな神経回路が形成されたことを示しています。

④練習時間のマネジメント

フォーカル・ジストニアの予防や再発防止には、無意識の力みや動きのクセ、慢性的な疲労といった身体的な負荷をできるだけ取り除くことが重要です。疲労が蓄積された状態での練習は、目的動作と無関係の筋肉も代償的に動員させることになります。こうした無関係な動きは神経細胞の過剰な発火や興奮を招き、ジストニア発症のリスクを高める可能性があります。しかし、身体的な疲労度や無意識の力み、動きのクセと言ったものは、自覚できないこともあるので、専門的知識を持つ者にチェックしてもらうことをお勧めします。

最後にべき乗則をもう一度思い出してください。一定時間の中では、練習をどれだけ重ねても、スキルの上達度は頭打ちになります。また、可塑性のメカニズムでは、限度を超えるとスキルが上達するどころか、神経回路の発達が停止せず、その効果以上に発達してしまう危険性があります。重要なことは、身体的ケアだけでなく、練習時間のマネジメントが必要です。練習時間は個人差があると思いますが、当然ながら体からの警告アラームである重だるさや痛みが出る前に、休憩を取るか、練習は切り上げることです。次回は練習方法や疲労回復法について、スポーツ科学や鍼灸の知見を交えてお話したいと思います。

音楽家のための鍼治療

広済鍼灸院

<参考文献>

1)Neisser, U, Novick, R. & Lazar, R. Searching for ten targets simultaneously. Perceptual and Motor Skills, 1963,/7,955-96L

2)Setbel, R. Discrimination reaction time for a 1,023 alternative task. Journal of Experimental Psychology, 1963,66,215-226.

3) Bryan Kolb, Arif Muhammad, Robbin Gibb. Searching for factors underlying cerebral plasticity in the normal and injured brain. J Commun Disord. 2011 Sep-Oct;44(5):503-14.Epub 2011

4)Nancy N Byl, Michael M Merzenich, Steven Cheung, Purvis Bedenbaugh, Srikantan S Nagarajan, William M Jenkins A Primate Model for Studying Focal Dystonia and Repetitive Strain Injury: Effects on the Primary Somatosensory Cortex Physical Therapy, 77-3, 1 1997,269–284,

5)W Bara-Jimenez, P Shelton, M Hallett Spatial discrimination is abnormal in focal hand dystonia Neurology. 2000 Dec 26;55(12):1869-73.

6)Candia V, Schäfer T, Taub E, Rau H, Altenmüller E, Rockstroh B, Elbert T. Sensory motor retuning: a behavioral treatment for focal hand dystonia of pianists and guitarists.Arch Phys Med Rehabil. 2002 Oct;83(10):1342-8.