#41〔法衣店・衣屋さんの仕事って?〕久柳のお仕事ご紹介

おはようございます。

袈裟や仏具の企画販売することを通じて豊かなものを拡げていきたい

久柳-くりゅう- の 昌子久晃(しょうじひさてる)です。

今日は、久柳のお仕事の一部について簡単に紹介したいと思います。

商品開発講座の課題で、記載する機会があり、せっかくなので、知ってもらう機会かなぁと思い、内容をほぼほぼ転用して、掲載します。

フォロワーさんも全然いないのに厚かましいのですが、踏み込んだ記載もあるので、途中から有料とさせていただいています。

事業内容について

主に、臨済宗寺院(※)向けに法衣や袈裟、僧侶が身に着ける衣服・法具全般、仏具、その他お寺にあるものならありとあらゆるものを、企画販売をする小売業。俗に「法衣店(ほういてん)」と呼ばれたり、親しみをこめて「衣(ころも)やさん」と呼ばれたりする。

※全国の寺院数は約75,000で、うち臨済宗寺院は約5,700。

宗派が異なると、商品の形・色・使用する際のしきたり等が異なってくるため、その法衣店によって、担当する宗派が決まっていることが多い。

【主な受発注・納品フロー】

※クライアント数、職先数は一度でも取引のあった先をカウントしている。先々によって受注頻度・発注頻度には当然ムラがある。

事業の継続によって、疎遠になる受発注先もあるが、取引先の循環もしつつ、増加傾向にあり、現在に至っている。

受注内容の属性は大きく分類して以下の通り。

A:縫製部門

B:別注制作品部門

C:クリーニング・メンテナンス部門

D:既製品部門

E:その他

今回はAの縫製部門について画像を交えて説明をしていきます。

【A:縫製部門】

法衣店の中核の事業となるもの。法衣店の「法衣」とはこの部門の縫製品によるものが大半。手間暇はかかるが、より利益率を高められるポテンシャルもある部門。言い換えるとオーダーメード品。オーダースーツのテーラーに例えると説明しやすいので、この部門では多々、テーラーの例をところどころ挙げています。

≪縫製部門の受発注・納品フローまとめ≫

細かくフローについて説明していきます。

〈受注から納品までの流れ〉

① 製品の受注 クライアントがほしいものをヒアリング(スーツか?シャツか?ネクタイか?)

② 生地の選定 無数の種類から、好みや用途、季節に合わせて、生地を選定する。その際に色も決定する。生地は絹と化繊が中心だが、多種多様のニーズに基づき、他のものもチョイスする。

どの色の、どの生地で仕立てをするか、テーラーではサンプル生地を選んでいる段階。

生地の種類(一部)

上記生地の種類の紹介は一部。場合によってはクライアントのニーズを元に新たに生地を探すこともあり。

― 絹 ―

― 織物 ―

画像はサンプル生地、この数々の見本を見ながら打ち合わせを進める

見本にはない唯一無二の柄を織りなすことも多々あり

― その他 ―

≪麻≫

≪ピーニャ(パイナップルの繊維)≫

③ 採寸 クライアントに合った縫製品を作るため、体やジャストサイズの法衣を採寸。

④ 生地(反物)の調達 ➁にて選定した生地を各織元などから仕入れる

⑤ 染め 調達した生地を、職人さんよって好きな色に染める。染め色の種類は「無限」。微妙な色の違いも、染料の配合によって実現する。

⑥ 張り 染め上がった生地は、しわができたままで、縫製する生地としては使えず、仕立て上がりを着用するにしては、柔らかすぎる。糊を入れた刷毛で生地にムラなく塗っていき、生地全体のシワをなくすと共に、生地に固さをもたせる。固さは糊の濃さで自由に調整ができる

「しんし」と呼ばれる竹串で生地を張り、糊を入れた水を刷毛で全体に伸ばすします

⑦ 裁断・縫製 反物を必要なパーツに裁断し、縫製(仕立て)する

―主な縫製品(お仕立て品)―

≪法衣≫

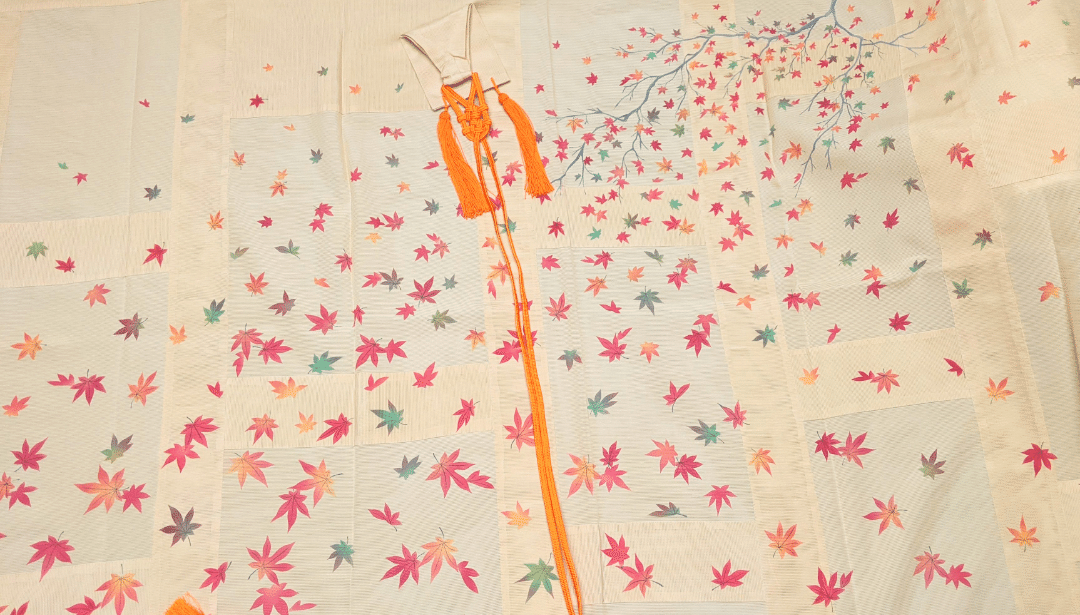

≪袈裟≫

ビジネスマンに例えるとネクタイのようなものです[象徴的なものとして]

(ステージにおけるマツケンの衣裳のようなもの)

(ステージにおけるバックダンサーの衣裳)

※上記二点についている上の紺色、下の朱色の紐状のものは、伝統工芸品の京組紐であり袈裟の着用の際に使用する。厄除けの意味合いもあり、「威儀いぎ」という。「威儀を正す」の語源にもなっている

伝統織である久留米絣を使って仕立て、評判上々だった

≪白衣(はくえ)≫

(ビジネスマンに例えるとワイシャツ)

⑧ 金彩(オプション加工) 仕立て上がった袈裟に、絵を施すことがある。袈裟に自由に(常識の範囲内で)絵を描くように、袈裟に意味合いを込めることができる。この加工はしないことの方が多いが、こだわりのある住職や、変わったものが好き、オンリーワンのものを求める住職からのオーダーが多い。

⑨ 完成・納品

――――――――――――――――――――――――――――――

①~⑨すべてのフローで多くの発注先に対して、当店が主体的に関わり、発注管理・製品管理を行い進めていくプロダクトマネージャー的な業務内容とも言えます。

是非、質問などがあったら聞いてみてください。

私にも学びになります。

また、「こんなものは作れないの?」ということも大歓迎です。

記事をご購入いただき、ここまで読んでいただき、誠にありがとうございました。