ホワイトボードワークショップ - Tips

現在私が所属している企業では、転職や別の部署から異動で新しくチームに加わったメンバーは、実務に入る前にチームの旧メンバーに向けてホワイトボードを使って、担当するSolutionのポイントを説明することが文化になっています。

私はこれまでに見込みのお客様とワークショップを開催した経験がありますが、事前に作成した静的なドキュメントをワークショップで説明しながら出席者の意見を引き起こすことが中心でした。

ホワイトボードはあくまで補足の説明で利用する程度だったため、ホワイトボードのみでSolutionのポイントを説明することはまだまだ不慣れで日々勉強中です。

この記事は、お客様や社内の他のメンバー向けにホワイトボードワークショップを開催する際のポイントをまとめています。

先ず大前提はワークショップの目的と前提条件を明確にすることです。

そのワークショップの目的・主題と前提条件を明確に定義して、ワークショップ開催前の数週間前から招待者全員に周知しておいて、当日になって"このワークショップって何だっけ?"とならないように事前に共有しておきます。

これはホワイトボードワークショップだけに限らず、全てのミーティングに共通することかもしれません。

お客様から既にヒアリング済の課題や要件がある場合は、事前にホワイトボードに書き出しておいて、ワークショップ中にまたぎぎしないようにしておきます。

最終的に描くことを意識することも大切です。

ワークショップ出席者のタイトルやバックグラウンドに応じて、出席者にもっともスッキリ伝えて行動を引き起こすためにはどんなことを描くべきかを検討して、ワークショップ中に描く最終的なイメージを意識します。

本番のワークショップの前に何回か自分だけで練習してみると、本番で慌てずにスムーズに描けると思います。

ホワイトボードで説明するシナリオはお客様の課題に沿ったものにします。

事前に書き出した課題や要件をポイントしながら、課題や要件をクリアするためのSolutionを順序立てて描いていきます。

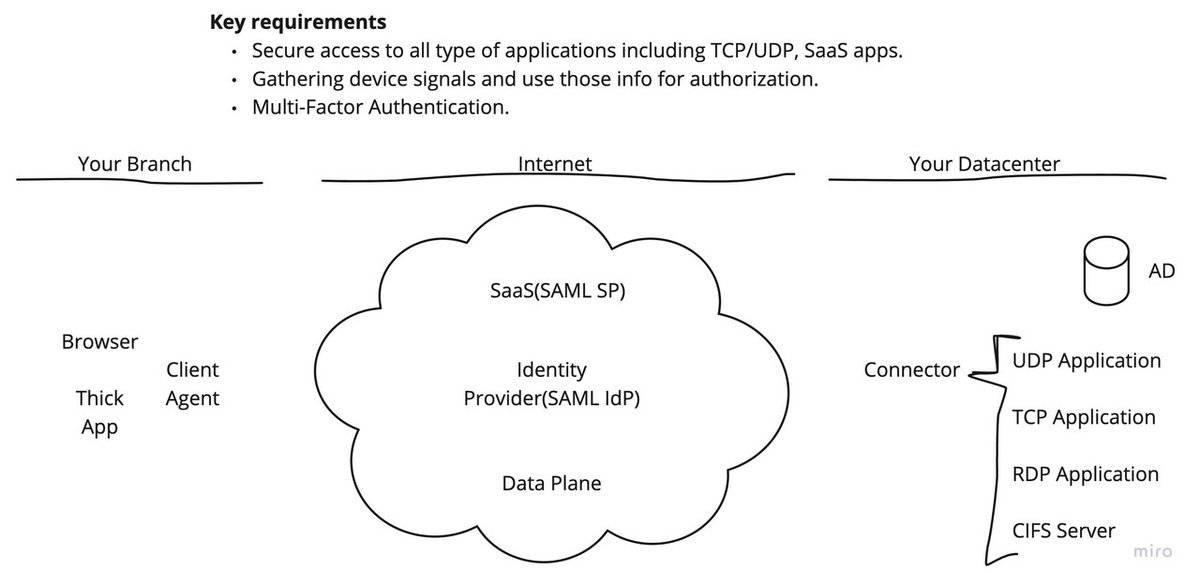

例えば、下記のホワイトボードには"Key requirements"の1つに"Secure access to all type of applications including TCP/UDP, SaaS apps."とあります。

あらゆるタイプのApplicationに安全にアクセスする仕組みを頭の中に描きながら、最もスッキリ伝わる順序でホワイトボードに描いていきます。

ポイントはSolutionが持つ全ての機能を事細かに説明しないことです。これはデモにも当てはまることかと思います。

ワークショップの目的の1つに、参加者から質問を引き出して具体的な行動を引き起こすことがあるかと思います。

少しでも多くの質問を引き出せたらワークショップは概ね成功と言っても良いかも知れません。質問には可能な限り端的に回答できることも重要です。

Yes/Noを問うClosedな質問であれば先にYes/Noと答えて後から理由を説明します。

Openな質問であればなるべく手短に答えて、あとからそのように考える理由を付け足すと質問者もQAを聞いている参加者もスッキリするかと思います。

お客様の前でホワイトボードを使って自社のSolutionがお客様のどんな課題を克服してどんな価値を提供できるかをダイナミックに説明するためには、お客様の課題と自社のSolutionを深く理解しなければなりません。

特に自社のSolutionについては、ワークショップ中に色々な質問があがるため、Solutionの構造を隈なく理解しておく必要があります。

一朝一夕にできることではありませんが、日々意識しながら少しづつホワイトボードスキルを高めていきたいですね。