見ざる、聞かざる、言わざる・・・

日光東照宮の見どころの一つに、神厩舎の三猿があります。欄間の部分に三匹の猿のレリーフがあり、それが「見ざる、聞かざる、言わざる」と呼ばれています。

この言葉は、論語の一節から取られています。「非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽」「礼にあらざれば見るべからず。礼にあらざれば言うべからず、礼にあらざれは聞くべからず」の意味であると学びました。

しかし、これは本当でしょうか?この中国語の本当の意味は何なんでしょう?

台北孔子廟にて

台南のそれと比べるとそれほど有名ではありませんが、台北にも孔子廟があります。MRTの圓山駅を出て西の方に歩くと、保安宮などと並んでそれはあります。台北の観光地としてはそれほど有名ではなく、僕も台北に住んで6年目にこの辺りを歩いていて発見し、孔子廟が立派な建物であるのにとても驚きました。

見ざる、言わざる、聞かざる

建物の近くを歩いていると、道路沿いに猿の可愛い彫刻が目に入りました。ああ、これは例の「見ざる、言わざる、聞かざる」だと思って近寄っていったところ、4匹目がいるのに気が付きました。

4匹目は、奥の方にちょこんと座っています。この配置の様子から、どうも4匹で一組らしいと思いましたが、彫刻の様子を見ても4匹目が何を表しているのかよく分かりませんでした。彫刻は手を後ろにして座っている様子です。

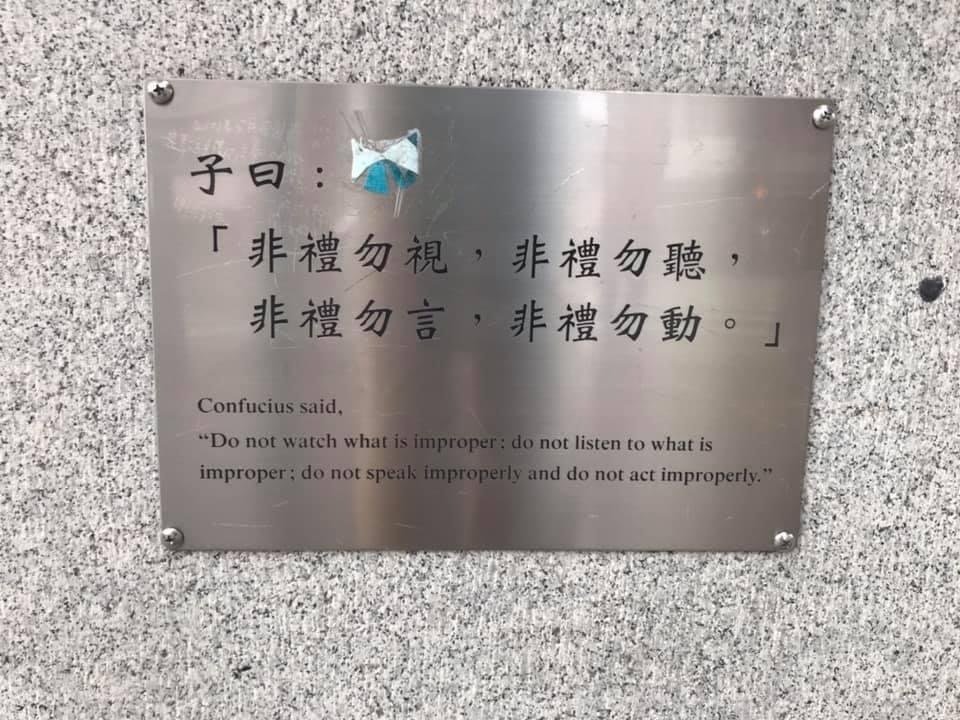

ふと、石の台座にプレートが貼ってあるのに気が付いたので、何が書いてあるのか見てみました。

プレートにはこの様に書いてありました。

子曰:「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動」

4匹目は「礼にあらざるもの、動くべからず」だっんですね。

後で調べてみると、この4つ目の「非禮勿動」のことは、論語にきちんと記載があることが分かりました。

この言葉と猿をかけるには、日本語の媒介が必要?

しかし、この中国語の原文を見て疑問に思ったことがあります。「非禮勿視」と書いて、礼あらざるものは見るべからずと、或いは見ざると読み、そこから猿を導き出すには、日本語を媒介する必要があるということです。中国語で読んで、中国語で理解するのだったら、猿は現れてきません。「fei li wu shi」では猿にはならないはずです。

すると、この3匹の猿のモチーフを使って「見ざる、言わざる、聞かざる」と読むのは、日本人が考えたことになるはずです。

僕は、このモチーフの彫刻をバンコクでも見たことがあります。現地で見た時は、これは中国文化の影響だと思ったのですが、上記の様に考えると、直接中国から来ているのではなく、日本経由で来ている可能性があります。

中国語の原文の意味

この「礼にあらざれば見るべからず」という論語の言葉の意味は、漢文の読み下し文を読んだだけではよく分からないので、中国語のホームページを探して調べてみました。春秋時代の漢文は流石にお手上げなので、現代語訳したものから日本文に訳出してみます。

【原文】

顏淵問仁。子曰:「克己復禮為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉?」顏淵曰:「請問其目。」子曰:「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。」顏淵曰:「回雖不敏,請事斯語矣。」

【現代中国語】

顏淵問仁。孔子說:「用堅強的意志、頑強的拼搏精神,主持正義、捍衛道德、維護和平,這就是仁。一旦做到了這一點,普天下的人都會崇敬你、追隨你、向你學習。為崇高理想而奮斗要靠的是自己,難道還能靠別人嗎?」顏淵說:「請問其詳?」孔子說:「違反禮法的事不要看、不要聽、不要說、不要做。」顏淵說:「我雖不才,願照此辦理。」

【日本語訳】

顔淵が"仁"について尋ねました。すると、孔子は次の様に答えました。「しっかりとした意志を持って、正義を堅持し道徳を守り、平和の維持に努めること、それが仁です。そういう行いができれば、天下の人々はあなたを敬い、あなたに付き従い、あなたのことを学ぶでしょう。そういう理想のために努力するのは、他の誰でもありません。あなた自身です。」顔淵はさらに尋ねました。「もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?」孔子は次の様に言いました。「礼法にそぐわないことは、見てはいけません。聞いてはいけません。話してはいけません。行ってはいけません。」顔淵はようやく納得しました。「分かりました。その様に行動する様にします。」

この現代語訳を読んで、ようやくこの言葉が何を言いたいのか分かりました。これは孔子が"礼法"を守りなさいと言っているわけですね。礼にそぐわないことはするなと。「するべからず」の方に言葉の重心があるのではなく、だから「礼法を守りなさい」というところにポイントがあるわけです。

猿はどこから?

一方、三猿のことを調べていたら、元々猿を知恵の象徴として使う考え方は、古代エジプトやインドに起源があると書いてありました。孫悟空のモチーフもハヌマーン神が由来と聞いています。

もしそうだとすると、猿のモチーフそのものは、論語とは関係なく、他の国の文化的表現として別個に存在していたことになります。

すると、ある時に日本人がこの猿のモチーフを見て、論語の言葉にかけて「見ざる、言わざる、聞かざる」として使った。それがあらためて世界に向けて発信される様になった。筋道立てて考えるとそういうことになる様に思われます。

それとも、この猿達は、目を隠し、耳を抑え、口を塞いだ形で日本に伝わり、それをたまたま日本人が「見ざる、言わざる、聞かざる」と名付けただけなのでしょうか?

専門家ではないので、これ以上は調べられていませんが、これはなかなか興味深いミステリーです。この三猿の現れる時系列と、出現する国を調べるとこの因果関係が明らかになるのかもしれませんが、ちょっとそれは荷が重すぎます。

個人的に疑問に思っていることを記事にしてみました。