中城城跡と中村家住宅

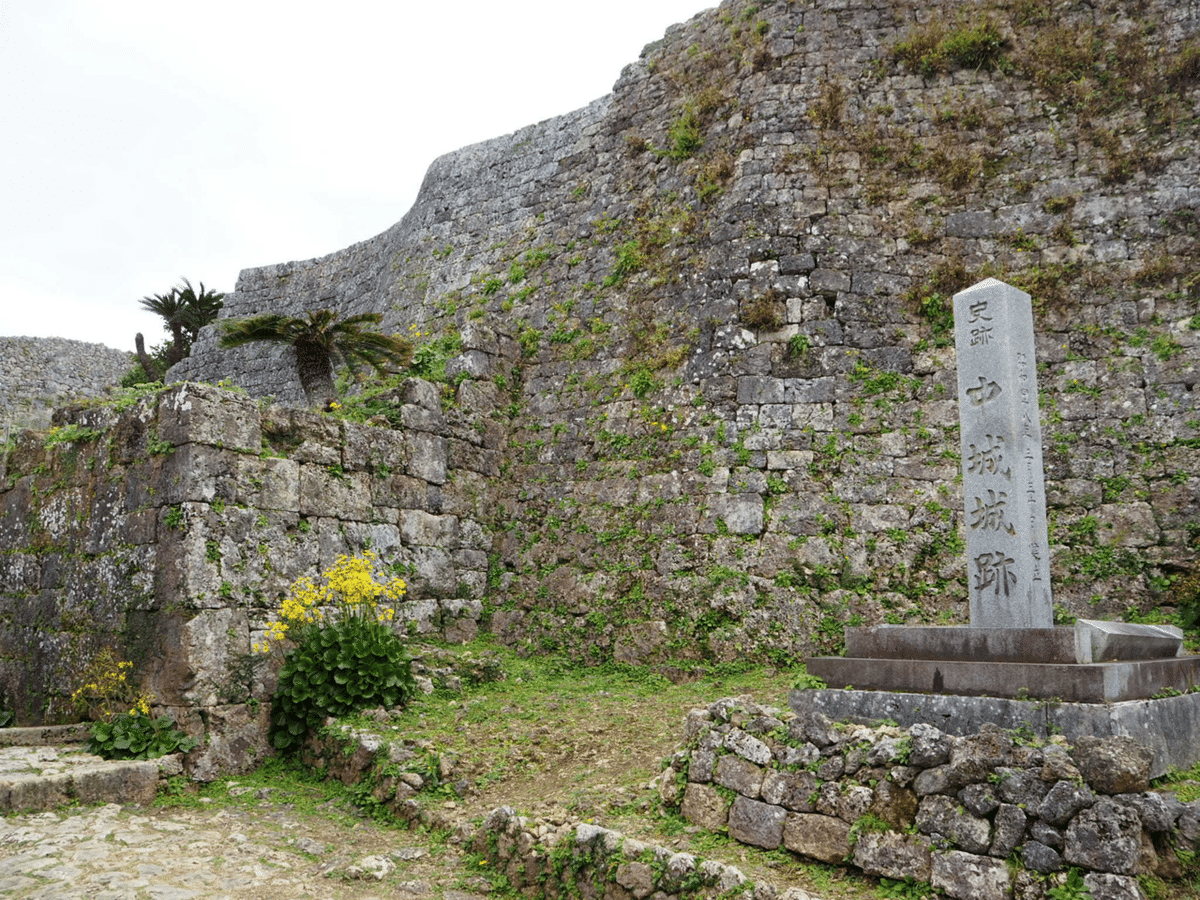

勝連城跡に続き、中城城跡へ。

ここは父が行きたがっていた場所。

2月の沖縄は、すでに桜が咲いていて、

ひと足お先に春を迎えていました。

中城城跡の受付入口付近に咲いている桜の前で、両親の写真を撮る。

とってもいい写真が撮れた。

穏やかで、柔らかくて、春の写真だ。

両親がいつか亡くなったとき、この写真を見て懐かしむのかなと思ったら、勝手に泣けてくる。まだ元気でいてくれているのに。こうやって、一緒に観光できる事が、一緒に過ごせる事が、なによりも幸せです。今ある幸せを、しっかりと味わう。

先のことばかり、心配しない。

今にいる。今を過ごす。今を生きる。

中城城跡でも、受付から中城城の正門まで無料の送迎車が出ていた。以前、私が来た時は、新型コロナ感染症の感染拡大真っ只中の2020年で、送迎車はなく、中城城跡の入口まで徒歩で移動したことを思い出した。

私の沖縄移住は、新型コロナ感染症と共にあった。2020年3月末に引っ越したあと、4月から茨城空港から那覇空港への飛行機は運休となった。滑り込んだみたいに沖縄へ移住した。

沖縄で始まった新生活は、新型コロナの影響で、いろいろな制限があったけれど、それはそれできっとおもしろかった。きっとその時にしか体験できない事を体験していた。

引っ越してからの事は、いろいろと思い浮かぶけど、中城城跡観光の話に戻ります。

送迎車で、中城城跡の正門まで送ってもらえたので、私も両親も体力を消費せずに見学できました。

中城城跡は、勝連城跡と比べて、大きくて広い。6つの郭があり、その間をつなぐアーチ状の門が印象的で、素敵。

勝連城跡と同じく、城壁には美しく壮大な曲線も、隅頭石もあるけれど、特にアーチ状の門が印象的。

パンフレットによると、中城城跡には三種類の石積みがあり、「野面積み」「布積み(豆腐積み)」「あいかた積み(亀甲乱れ積み)」と呼ばれているそう。

アーチ状の門は、布積み(豆腐積み)で作られている。豆腐のように四角い石を積み上げているからそう呼ぶのだろうか?

「布積み(ぬのづみ)は、豆腐のように四角に加工して積んでいきます。大きな石を組んでいくことで、強度が増してきます。(沖縄REPEATのHPより引用)」

当たってた。うれしい。

中城城跡では、「刻印石」も見つかっている。刻印が何を意味するのか。それがまだ分かっていない。おもしろい。

沖縄タイムスの記事によれば、首里城や浦添城跡でも見つかっているそう。同じ職人さん達が築城したのかな?それとも、作業に必要な印だったのかな。石を組む為の指示のようにも見える。興味深い刻印石。

前回来た時には、降りなかったウフガー(大井戸)も見学。水は貴重だ。城郭内に水を確保していることが、中城城の特徴でもあるそうです。

それまで曇っていて、雨が降り出しそうだったのに、ウフガーを見学した後、空が晴れ出す。嬉しかった。

太陽の光に見守られながら、中城城跡見学を終えました。

見学後は、中城城跡の受付入口付近にあるGUSUKU ROCK CAFEでコーヒーを購入。

コーヒーを飲んで、ひと息ついてから、

中村家住宅へ。

中村城跡から中村家住宅は、すぐ。

とても近い。

中村家住宅は、沖縄の住居建築の特色をすべて備えている建物です。(中村家住宅のパンフレットより引用)

立派です。とても。

まず、ヒンプンが横に長い。

こんなに長いの、初めてみた。

ヒンプンは、顔隠し塀とも呼ばれ、門の内外との仕切りで、外から直接母屋が見通せないようにした目隠しの役割をしています。

ヒンプンの規模の大きさに、母屋を見る前に、もう立派な建物なのが分かる。

ヒンプンを右に進み、中門から中庭へ。

母屋(ウフヤ)、立派…!

素敵だ。これは、素敵だ。

実際、建物の中にも入る事ができる。頭上注意の警告があるのは、裏の部屋(裏座と呼ばれ、寝室や産室として使用)。客間である表の一番座や、仏壇のある二番座(仏間)は、天井が高い。そういった違いもおもしろい。

台所には沖縄らしくヒヌカン(火の神)が祀られていたり、フール(豚小屋)もあった。

フールは、トイレを兼ねた豚の飼育小屋で、人間の便を豚達が食べることで、処理してくれるというシステム。戦後は衛生面の問題から廃止されている。私は、本で写真を見たことしかなかったので、「あ!あれだ!」とひとり喜んで、両親にフールの説明をするも、軽く流されてしまう。フールのことを上手く伝えるだけの知識がなさ過ぎた。私の興奮を伝えきれず無念。なかなかおもしろいシステムだと思うんだけどな。

豚ちゃんたちが見ている前で、便を排泄するのもそうだけど、なかなかに開放的な場所で、排泄するのは、なかなか落ち着かない気がする。当時は、仕切りとか壁とかあったのかな?

私達が見学した日は、屋根の修繕作業が行われていた。中村家住宅の屋根は、漆喰塗りの本瓦ぶき。漆喰を塗っていたのかな?こうやって修繕して下さっているおかげで、文化遺産が守られている。

私の好奇心も満たされました。

ありがとうございます!