摂食・嚥下チーム アシスタントレポートVol.2「呼吸と嚥下」〜腹圧の評価② 骨盤編〜

はじめに

摂食嚥下チームアシスタントレポートにお越しいただき誠にありがとうございます。

嚥下障害の誤嚥防止機構を向上させる為に、咳嗽能力や呼吸機能を向上させる基盤となる腹圧(腹腔内圧)の解剖的な知識をどのように臨床に落とし込んで評価・治療するか?について風船を例えにしてお伝えさせて頂きました!

前回レポートはコチラ↓

実際の臨床での『腹圧』評価・治療アプローチを学びたい方はコチラ↓

前回の振り返り

腹圧とは腹部のベースの筋緊張(筋の張り)のことで、風船をイメージするとわかりやすかったですね。腹圧を高めるためにはインナーマッスルの横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群が働きます。腹圧が低いと姿勢が保てないので円背や反り腰になってしまう方もいらっしゃいます。また咳嗽力の低下にも繋がります。

そのため、これらの筋の評価が大事であるということがご理解いただけたのではないかと思います。前回は胸郭、腹横筋や横隔膜、多裂筋に注目した評価・治療の考え方を学びましたが、今回は股関節や骨盤、骨盤底筋群に注目して見ていきたいと思います。ここではお尻が閉まりやすい姿勢が骨盤底筋群の張りがあり働きやすい姿勢だととらえてお話ししていきます。

今回は「呼吸と嚥下」〜腹圧の評価と治療vol.2〜と題しまして「股関節と骨盤」に注目してお話していきたいと思います。

臨床でよくある場面・体験について

なぜ、今回「股関節・骨盤」に注目することが大事かというと…

こんな患者様はいませんか?

初めに皆さんもぜひ体験してみて下さい。

1.片麻痺患者様

座位姿勢で少し円背の左片麻痺側の患者様をイメージして左股関節外旋位を取ってみてください。体幹の左側屈、左股関節外旋位から左股関節内旋位に誘導すると腹圧の変化はありますか?腹圧が高まっていると感じますか?

この場合左股関節が外旋位にあると骨盤は後傾し腹圧が入りにくいのではないでしょうか。

もちろん体幹の左側屈を正中位に保持させることも必要です。(上の写真①②参照)

2.円背姿勢の患者様

円背姿勢では上記同様、脊柱が後弯し骨盤後傾位・股関節外旋で腹圧が抜けてしまう事が多いです。(上の写真③参照)

座位での骨盤前後傾の腹圧評価

ここからは骨盤前後傾を評価していきたいと思います。骨盤底筋群の張りができる(お尻が閉まる)には、 股関節が外旋して骨盤中間位〜少し後傾する必要があります。

1.骨盤の前後傾ができるか(上の写真①参照)

2.股関節の内外旋ができるか(上の写真②参照)

3.股関節の可動域が90度あるか(上の写真③参照)

上記3つをまず評価します。

さらに、骨盤が後傾した際に殿筋が働いてお尻が閉められるか、股関節を外旋すると殿筋が働くかをみます。これができることで骨盤底筋群が同時に働き、腹圧が高まるのかを評価します。

<椅子座位・端座位での評価>

①骨盤中間位から骨盤前後傾の評価をしてみましょう。

このとき手の位置は図の通り第2〜5指は大転子、母指は上前腸骨棘内側下方を把持します。

骨盤後傾の評価:中間位から骨盤を後方やや下方へ動かし、後傾位へと誘導します。

骨盤前傾の評価:前傾位へは骨盤を起こすように誘導していきます。

このとき脇を開きすぎないようし、手で誘導するのではなくセラピストも一緒に重心移動しながら身体で誘導することがポイントです。

また坐骨に荷重がかかる感覚を共有できるとより良いです。

②続いて股関節の内外旋の動きも評価します。

股関節外旋位では足底接地できず、骨盤が後傾し咳嗽や発声に必要な腹圧を高める事ができません。

ここでは股関節内旋〜骨盤前傾位と股関節外旋位〜骨盤後傾位での発声量、長さ、強さの差を評価していきましょう。

背臥位での骨盤前後傾の評価ポイント

①骨盤中間位で触診してみましょう。

*触診のポイント*

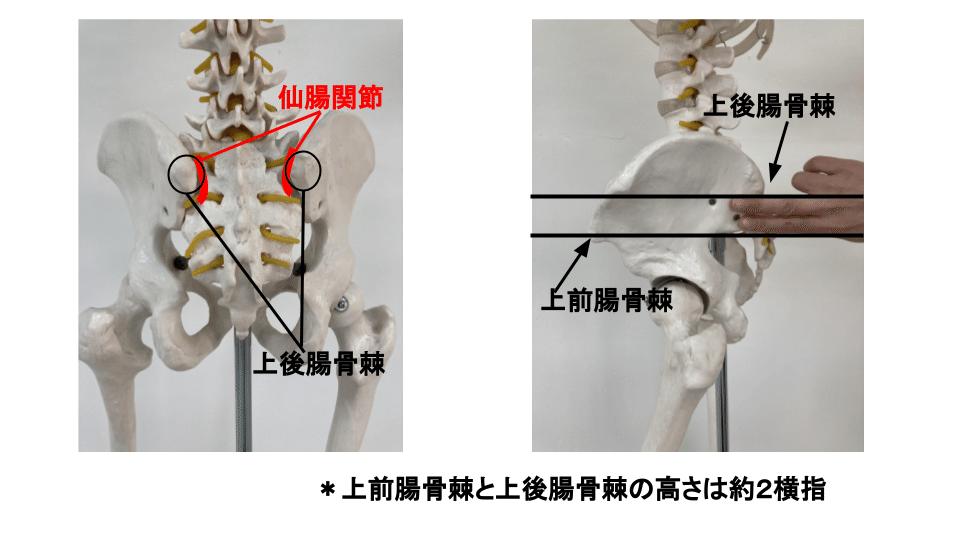

上前腸骨棘と上後腸骨棘(約2横指の差)を見つけて骨盤を持ちます。

(両方持てない場合は上後腸骨棘のみでOKです)

〜解剖〜

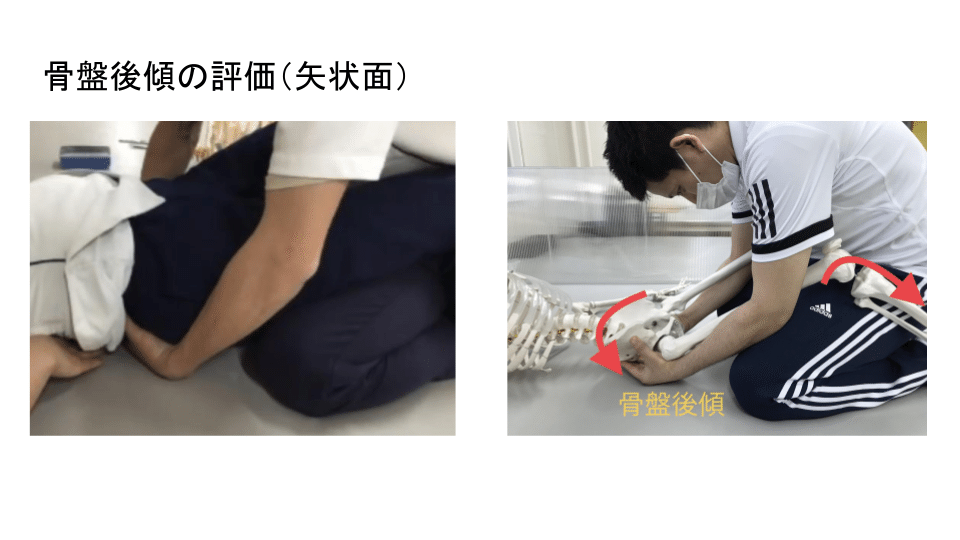

②骨盤の前後傾の評価

大転子・上前腸骨棘・上後腸骨棘を把持しながら評価してみましょう。

*触診のポイント*

骨盤後傾→股関節伸展→股関節に制限がある人は膝を曲げる。

まとめ

今回は嚥下障害の誤嚥防止機構向上させる為に咳嗽能力や呼吸機能を向上させる基盤となる腹圧を骨盤底筋群に関連する「骨盤」の視点から見ていくことをお伝えしてきました。触診で大切なことは以下の2点です。

①全体を視診し、骨盤の位置や股関節の位置はどうなっているのか予想、イメージを立てること。

②骨盤前後傾運動の際は手に頼りすぎず、しっかりと骨盤帯を捉えて自分の体と一緒に動くこと。

です。

おわりに

同じ嚥下障害に悩む患者様を担当されているセラピストの皆さんに一人でも多く、知っていただき、一緒に嚥下障害を治療していく仲間が増えることを私達摂食嚥下チーム一同願っております。

一人でも多くの皆さんに知っていただけるよう、私達の活動を応援していただけると幸いです。次回のブログは今回の続きをお話していきたいと思います。

今後も摂食・嚥下アシスタントレポートを宜しくお願い致します。

ご案内(セミナーレポート)

実際の臨床での『腹圧』評価・治療アプローチを学びたい方はコチラ↓

こちらも好評配信中ですので、ぜひ一度ご一読ください☆

いいなと思ったら応援しよう!