#2コンパッショネートなシステム思考を子育てやなんやかんやで使う

思い通りにいかない子育て

子育て初期は、自分があまりにも無力で、失格印を押されたような気がしたことが何度もありました。自分が全力を尽くしても、何一つ自分の思った通りに進まなかったからです(もちろん子どもからもらう喜びはたくさんありましたが)。

しばらくして、子育ては、勉強や仕事などとはそもそも全く異なる性質のもので、自分がどれだけ頑張っても思った通りに進まなくて当たり前だと気づきました。しかし、自分に染みついた思考の習慣はなかなか強固です。仕事などに対するのと同じ「頭」で子育てに取り組み、すぐ結果が伴わないことにストレスを感じている自分がいました。

さて、システム思考といえば「氷山モデル」が有名です。私が参加したCenter for Systems Awarenessのコンパッショネート・システムズのワークショップでは、氷山モデル(Systems Awareness Iceberg)を自分の身近な事例に当てはめて考えるという演習があります。

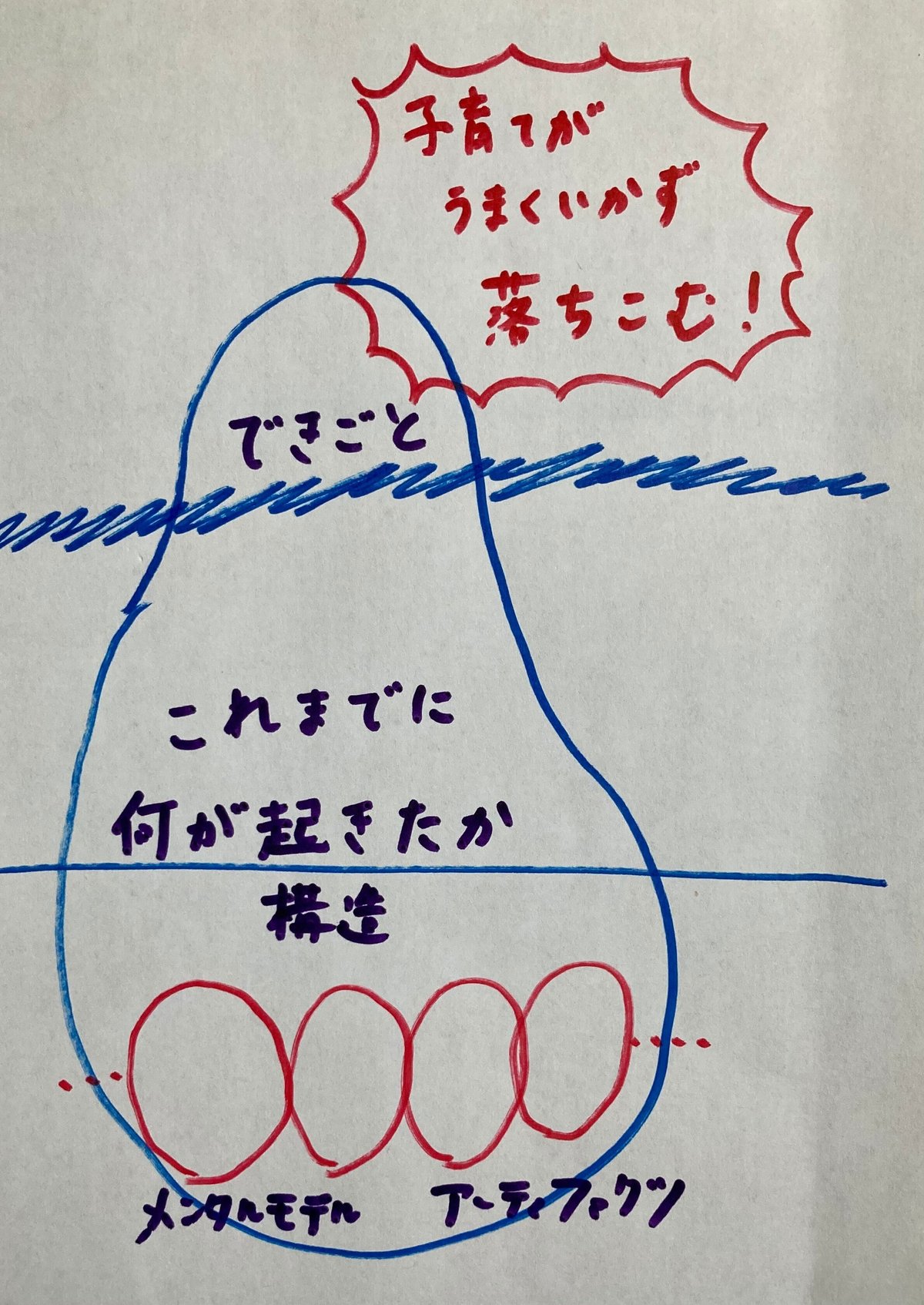

例えば、「子育てがうまくいかなくて失格印を押されたように感じた」という「出来事」を氷山ツールに当てはめてみます。

子育てで無力感を覚えたときに

人は往々にして、出来事(イベント)だけに注目して、その原因を探してしまいがちです。でも海上に見えている部分は小さくても、水面下には「これまでに何が起きたか」という変化のパターンや、さらにその下には、それを引き起こしている構造があります(下のイラスト参照)。

これまでに何が起きたのでしょうか。「毎日ふん張ってきたけれど、その積み重ねで我慢の限界にきて、どーんと落ち込んでしまった」という経緯。あるいは、より長いスパンで人生を俯瞰して見れば、「勉強や仕事などでは、自分が努力することで成果が伴ってきた、子育ても同じようにトライしたけど違う結果になっている」といった経緯があるかもしれません。

氷山の下部には、これを引き起こしている構造が入ります。自分の感じ方、思考の習慣など自分の内部(「メンタルモデル」)と、制度、不文律など外部の多様なもの(「アーティファクツ」)から成り立ちます(細かい部分は回を追って言及します)。

まず自分の内部を見てみます。例えば「何事も努力することで成果はついてくるものだと思っている」「すぐ成果が出ない=自分の努力が足りないと思ってしまう」というのは、自分の思考の習慣といえます。ほかにも「早く成果を出す=よいこと」という考え方も思考のクセと言えます。

・「勉強」においては、目の前に出された問題に早く正答することを期待されてきた。

・「仕事」においては、目の前のタスクを効率的に処理することを求められてきた。

そんな状況を長く生きれば生きるほど、「早く成果を出す=よいこと」「早く成果を出せない=よくない」という刷り込みが無意識のうちにできそうてしまいそうです。

自分の外部(アーティファクツ)を見てみます。労働時間が長い社会制度や、「ワンオペ育児」や「孤育て」になりがちな社会の仕組み、また「母親は育児ができるもの」といった社会的プレッシャーもあるかもしれません。ほかにもまだまだ考えられそうです。

そして、自分の内部と外部は、お互いに影響し合っています。例えば、労働時間が長くて子育てに充てられる時間が短いからこそ「早く成果を出す=よいこと」だとさらに強く思う。「母親は育児ができるもの」という社会的プレッシャーがあるからこそ「できない自分は努力が足りないのかも?」とさらに思う。

ツールに当てはめると、「出来事」を生み出しているたくさんの「つながり」が見えてきます。原因は一つだけではありません。自分自身も含めて、すべてがつながり合い、お互いに影響し合っていることに気づくことができます。

(#3に続く)

コンパッショネート・システムズ(Center for Systems Awareness)

こちらも読んでくださるとうれしいです。