【実例】『冒険する組織のつくりかた』に当てはめて高梁城南高校の「奇跡的な変容」を分析してみる

2025年2月8日、岡山県高梁(たかはし)市から高知に来ています。

タイトルにある『冒険的組織のつくりかた』出版記念講演会に参加するためです。

ファシリテーターは「とさ自由学校」の難波佳希さん。

そして、誰に頼まれたわけではない余計なお世話委員会活動ですが、超長い記事を書きます。

何を書くかというと、横山がコーディネーターとして関わっている岡山県立高梁城南高校のここ3年程で起きた「超変革」についてです。

『問いのデザイン』などの著書で有名な安斎勇樹さんの話題の新刊『冒険する組織のつくりかた 〜「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』の内容に則して振り返り、なぜこの組織変革(変容)が起きたのか、分析していきたいと思います。

岡山県立高梁城南高校は、20年前に高梁工業高校、川上農業高校、成羽高校(普通科・家政科)という3つの高校が再編統合されて出来た専門科高校です。

ここ3年ほどで、学校の空気感、組織のあり方が、大袈裟でなく劇的に変わったと感じます。

『失敗の日』を学校を挙げてやるようなオモロイ高校に、どう変化していったか?

この写真は、2024年10月に「総合的な探究の時間」の中間発表会として『失敗の日』を開催したときの写真です。

校長教頭はじめ教員が「失敗おめでとう!」Tシャツを着て、探究活動の失敗を発表し、称え合い、地域の方も混ざって失敗の価値を考える、という会です。

こんなちょっとクレイジーなイベントを開催していまう愉快な高校ですが、3年前は全く違う状況でした(もちろん悪い意味で)。

どうしてこんな長い記事を?

ちなみに、なぜ突然こんな記事を書こうと思ったかというと、この『冒険する組織のつくりかた』をパーっと目を通したとき、

「いやいやいや、これ完全に高梁城南高校やん!!!」

と、薄気味悪いくらい、ピタっとズバッと当てはまっていて、何かこの驚きをアウトプットせずにはいられなくなってしまったからです。

ちなみに『冒険する組織のつくりかた』に書かれている内容の全容はこんなかんじです。

本を買うと付録でこんな「探究MAP」がついてます。分厚い本ですが、こんなふうにまとめてくれているので、超わかりやすいですね!

高知で開催『冒険する組織のつくりかた』出版記念イベントの講演を聞きながら・・・

ちなみにこの記事は、高知で開催されている『冒険する組織のつくりかた』出版記念講演会で著者・安斎勇樹さんの講演を聞きながら書いています。(ちゃんと聞け、って話ですが。笑)

「著者の話を聞きながら、自分が関わる組織に当てはめて考えて落とし込んだ方が、内容も腹落ちするのではないか」という仮説のもと、安斎さんの話をメモするフリをしながら内職して書いています。

組織づくりの新しいモデル「CCM(=Creative Cultivation Model) 」

この『冒険する組織のつくりかた』では、「CCM(=Creative Cultivation Model) 」という組織づくりの新しいモデルを土台に、「軍事的世界観の組織づくり」から「冒険的世界観の組織づくり」へのシフトするための具体的な思考法や進め方が書かれています。

軍事的世界観とは何か?

この「「軍事的世界観」とは何かについては、著者の安斎さんが以下のように解説されています。

私の根底の問題意識には、現在のビジネスや組織論が【軍事的世界観】に傾倒しすぎていることへの違和感があります。1940年代に経営論に輸入された「戦略・戦術・兵站・軍の統率・兵隊育成・領地の独占」などの考え方は、約80年かけて発展・成熟して、マーケティングや意思決定、部下育成やマネジメントのノウハウとして完全に定着しています。

自分ももともとマーケティングや経営を主の仕事としていたので、これはよくわかります。「企業の競争戦略」みたいのは「戦争で敵にいかに勝つか」をベースに作られているというのは、その手の本にも「元ネタこれだよ〜」みたいに書かれていることです。

軍事的世界観からの「冒険的世界観」へのパラダイムシフト

でも、それじゃもう時代に合ってないよね、新しい世界観が必要だよね、ということで本書は書かれています。

現代ビジネス観もまた「敵国に勝利して領地を奪い取る」ためのものではなく、資源に限りがあるこの社会の「よりよい可能性を拓く」ためのものに、前提がシフトしています。

本書『冒険する組織のつくりかた』は、こうした次の時代のパラダイムを【冒険的世界観】と名づけて、冒険する組織の経営・マネジメント・チームづくりの教科書の“叩き台”を示したものです。

前置きが長くなっていますが、前提を理解していただく、ということで。

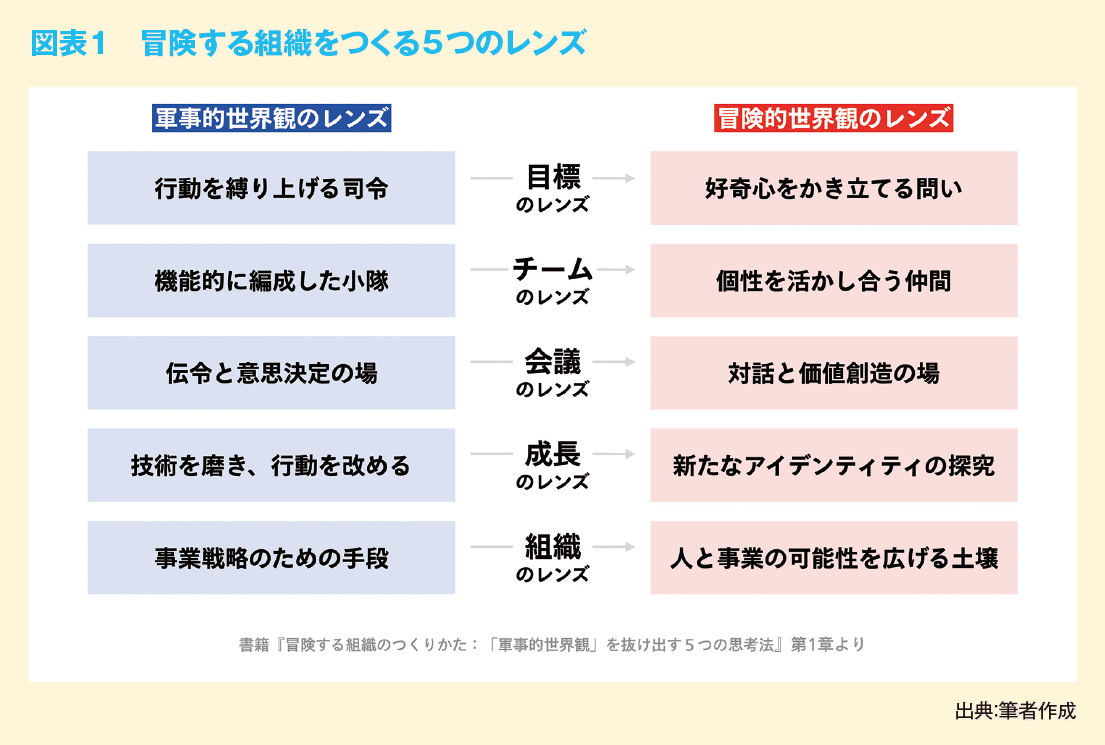

冒険する組織をつくる5つのレンズ。

軍事的世界観と冒険的世界観の比較。

さらに、「冒険する組織をつくる5つのレンズ」ということで、「軍事的世界観」と「冒険的世界観」の比較図があります。皆さんの職場や組織はどっちに当てはまりますか?

横山が関わり出した当初(3年前)の高梁城南高校は、左側の「軍事的世界観の組織(=伝統的な組織観の組織)」だったな〜と思います。

誤解のないように念を押してお伝えすると、これは「軍隊みたいな学校だった」ということではなく、言い換えると「伝統的な組織観の組織」、もっというと、ある意味では「普通の日本らしい学校組織」だったということです。

3年前の当時から、先生方ひとりひとりは、とても人間的にあたたかく、熱意がものすごくあり、個性的でもあり、預かった生徒を成長させたいという使命感に溢れる先生方が本当にたくさんいました。

あくまで、学校としての「組織観」や「組織機能」の話、ということでご理解ください。

当初の高梁城南高校は?

本題に戻ります。具体的にどんな状況だったかを、先ほどの比較図に当てはめて振り返っていきます。

目標のレンズ

軍事的世界観:「行動を縛り上げる司令」

冒険的世界観:「好奇心をかき立てる問い」

「行動を縛り上げる司令」

専門高校(実業高校)の目標としては、「就職率」や「資格取得」があります(進学ももちろんあります。)

普通科高校だと「進路実績」が重しになりますよね。また「専門性(技術)を身につける」を達成することが、実業高校の最上位目標であるのが普通だと思います。

横山が関わり出したときは、「総合的な探究の時間」を導入して2年目(初年度は、かなり四苦八苦して、組織としても疲弊感。)で、「新しいことをしよう」「ワクワクすることをしよう」と思っても(or こちらから提案しても or 教員からボトムアップ的に提案があっても)、「就職・資格・専門授業に影響があるから、反対もあるし、物理的にもできない」という空気だったと思います。(振り返ると、本当は面白いことをやりたい、と秘めていても、「専門高校の使命」に先生方自身も縛られていたのかもしれない、とも思います。)

チームのレンズ

軍事的世界観:「機能的に編成した小隊」

冒険的世界観:「個性を生かし合う仲間」

「機能的に編成した小隊」

これは高梁城南高校に限らずで、専門科高校あるある(ということは後で知った)だと思います。専門性が高いがゆえに、それぞれの学科の独立性が高い。だから、交わることは少ない(ほぼない)。まさに「機能的に編成した小隊」という感じです。

ただ、これが悪いということではなく、「電気科」「デザイン科」「環境科学化」とそれぞれの専門の先生が、それぞれの専門性を高めるために学習活動していく方が、当たり前すぎるくらいに合理的です。

しかし、学科が違うと校舎(棟)や職員室も別だったりして、行き過ぎると「学科の壁」ということにもなってしまう専門科高校も多いようです(と、聞くことが多い)。

会議のレンズ

軍事的世界観:「伝令と意思決定の場」

冒険的世界観:「会話と価値創造の場」

「伝令と意思決定の場」

会議に関しては、すべての会議に自分が参加しているわけではないことを前提としますし、学校の職員会議あるあるかと思いますが「伝令と意思決定の場」になりがちだったと思います。

高梁城南高校に限った話ではないと思いますが、違う学科の先生同士だと関わりが少ないので、普段あんまり話さない違う先生と、会議で活発に腹を割ってオープンな雰囲気で意見交換でいるかというと、そりゃ誰だって難しいですよね。「何か意見ありますか?」「シーーーーン」みたいな。

成長のレンズ

軍事的世界観:「技術を磨き、行動を改める」

冒険的世界観:「新たなアイデンティティの探究」

「技術を磨き、行動を改める」

まさに、工業高校や農業高校など専門高校を体現したような言葉です。授業の核は「専門性=技術を磨く」であり、「社会に適合できるように、規範や行動を身につけさせる」が、まさに専門高校の役割のアイデンティティですよね。昔々にさかぼると、いわゆる学校が荒れていたり、ヤンキーがいたりとかもあって(令和では絶滅危惧種かもですが)、工業高校の伝統的にというか、生徒指導も上位下達な厳し目な感じが標準装備されていたと思います。

組織のレンズ

軍事的世界観:「事業(学校)戦略のための手段」

冒険的世界観:「人と事業(学校)の可能性を広げる土壌」

「事業(学校)戦略のための手段」

ここは「目標のレンズ」の項目とリンクしますが、「就職率」や「資格取得」だったり(普通科高校だと「進路実績」とかだったり)を達成するために、学校という組織やカリキュラムなどが最適化されていました。

そこから高梁城南高校がどう変容していったか?

「新時代の組織をつくる20の鍵」に当てはめて振り返ると・・・

ここからは、ではそんな「軍事的世界観の組織」から、どう「冒険的世界観の組織」に変容していったのかについて。

具体的にどんなことをしたのか。そして、それをこの本で提唱されている「新時代の組織をつくる20の鍵」に当てはめながら振り返っていきたいと思います。

「なぜ3つの学科を混ぜて探究学習をするのか」の意味を考え、目線を合わせる対話会

苦しみやモヤモヤを共有する定例ミーティング

ソフト&パワフル

教員が勝手に学校の未来を考える「勝手に戦略会議」

新年度初日に教員全員でワークショップ

他にもたくさんありますし、すべての活動やプロセスが大事だと感じているのですが、抜粋して振り返っていきたいと思います。

①「なぜ3つの学科を混ぜて探究学習をするのか」の意味を考え、目線を合わせる対話会

高梁城南高校が変わったポイントはなんですか?と聞かれたら、迷わず「対話です」と答えます。

「軍事的世界観の会議:伝令と意思決定の場」とは真逆の「冒険的世界観:の会議:会話と価値創造の場」をまさに、繰り返し実践していった。これが核心だと思います。

そして、大事なことは「何を対話するか」「どういう空気感で対話するか」です。

これは、去年(2024年度)の年度はじめ(4/5)に実施した、全教員が参加するミーティングの様子です。

写真が残ってないのですが、3年前(2022年度)のはじめに実施したミーティングのスライドの表紙が下の画像です。

3年前の当初、渦巻いていた、先生方のモヤモヤは大きく次の2つでした(と、思われます。)

「①なぜ、探究をやるのか?」

他の専門高校では課題研究しかしていないのに、高梁城南高校では、わざわざ課題研究の時間を削って、総合的な探究の時間をやるのか?そもそも探究学習のやり方がよくわからない・・・

「②なぜ、3つの学科を混ぜるのか?」

教員も生徒もやりづらい。しんどい。混ぜてもプロジェクトは中途半端になるだけ。てか、実際、去年はそうなってましたよね(怒)

こんなかんじですね。

このミーティングの前に実施した、探究の授業の年度はじめの会議では、

「シーーーーーーーーーン」

と気まずい空気と時間がひたすら流れ、

「学科を混ぜるのは止めてほしい」

「課題研究の時間を返してほしい」

とストレートに反対意見を述べられる先生もいました。

ただ、このこと自体は、当時も横山としては「新しいことに否定的だな」とか、ネガティブに捉えたり、あの先生が反対者で敵だ、みたいには全く思っていませんでした。

いまとなって「軍事的組織観の組織」に当てはめて振り返ると、むしろ、「学校と生徒のために、合理的であり、むしろ真摯な姿勢」だと理解できます。

「専門高校」が持つ使命に邁進。「目標:行動を縛り上げる司令(=「就職」「資格」「専門技術育成)」

それを達成するための合理的な「機能的に編成した小隊(=専門学科に分けて、それぞれやる)」

という図式なので、「専門授業を削って、探究をやる」「3つの学科を混ぜる」というのは、目標達成に向けては非合理的なこ動きなわけです。

話を戻しますが、要はほとんどの教員が、「3つの学科を混ぜて、探究をやる」ということに、納得感を持てずにいる状況でした。

この状況で、空気感も悪いなかで、ミーティングをする。対話会をする。

まず最初に何を対話するか。

考えて考えて、横山が用意したお題はこれでした。

探究をどうやるのか。

学科を混ぜるのか、混ぜないのか。

手法(How)の話から入ってしまうと、それぞれの考え方やこだわりも違うので、衝突が起きてしまいがちです。

なので、全学科の先生が、みんなで熱く盛り上がって話せる問いは何。

考えた結果、「生徒にどう成長してほしいのか?」、裏を返すと「なぜ3つの学科を混ぜて探究をやるのか?」の「意味・意義・理由(Why?)」をまず話すところを起点にしました。

恐る恐るお題を提示してみると・・・

実際の対話の時は「総探の時間を通じて」も外して対話してもらいました。

「先生方が、学校の方針が云々じゃなく、個人として、ひとりの教育者として、生徒たちが社会に出るときにどういう力を身につけていてほしいか。それを話してください」

と伝えました。

すると・・・・。

ブワーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと。

すごい熱量で、すごい量の溢れ出しました。

信じられないくらい、対話が盛り上がったんですね。

自分はこの瞬間に「この学校は絶対にいける」と確信しました。

そして、「ああ、この学校の先生たちは、すごい想いを秘めているんだな。」と、感動したの鮮明に覚えています。

個人の想いと組織(学校)の目指す方向のすり合わせ

細かい流れは端折りますが、「個人の想い」を起点に、書籍で提唱されているように

「個々の自己実現の探究」=「個人の想い」

「組織アイデンティティの探究」

「事業(学校)ケイパビリティ(強み)の探究」

「社会的ミッションの探究」

を「対話をしながら、整合性をとる」作業をしていきました。作業というより「Cultivation(耕す)」していく感じです。

具体的にそのプロセスも追っていきます。

これは、高梁城南高校が学校として掲げる「育てたい生徒像」です。

これについては、先生方も「そうだよね」という感じで、違和感はない感じでした。

この次に、

「ちょっとイメージしてみたいんですけど・・・」

「実際に生徒が社会に出た時に、どんな感じになりますかね?」

という問いかけをして、以下のように提示して考えていきました。

この3つ目の「自分の専門外の人と協力して働く」は、先生方もまさにそのど真ん中に放り込まれているわけですし、「絶対避けれないよね」というのは皆、共通した認識という感じでした。

そしてさらに、そこから問題提起して皆で考えたのは「高梁城南高校の生徒たちは、それを学校生活のどの場面で練習するんですかね?」ということです。

学科を分けて、混ざらずに3年間過ごして、「異なる属性の人と協働する」という、社会に出たら必要な資質を、この高校においてどの場面で育むことができているのか。

もちろん、部活等は学科は混ざっていますが、果たしてそれは十分なのか。

この問いと向き合って初めて、「なぜ探究を3学科混ぜて行うのか」ということに「意味」と「納得感」が芽生えたように思います。

「でも、学科を混ぜると、活動の質(アウトプットのクオリティ)は下がるよね」というモヤモヤ

確かに、違う学科の生徒と協働することで、社会に出てからいろんな人とうまく折り合いながら働くために必要な資質を育む必要はあるよね、という共通認識は生まれましたが、

「はたして、それを探究の時間でやる必要があるのか」

というモヤモヤは残ります。

以下は実際に対話会で提示したスライドです。

簡単にいうと、「商店街をアートで活性!」みたいなプロジェクトをやるなら(実際に前年に取り組んだチームがいた)、デザイン科の生徒だけでやった方が、クオリティは圧倒的に高くなるわけです。電気科や環境科学科(農・食・福祉・保育など)の生徒が混ざって描いても、かえって足手まといなる、という考え方も理解できます。

ただ、この「探究の授業の目的」のひとつを、「異なる属性の人と協働する力を養うこと」と置くと、意味合いが変わってきます。

「高いクオリティのアート作品をつくること」自体が目的なら、むしろそれはデザイン科の授業でやればいいわけです。

また、高梁城南高校は、2年生で「総合的な探究の時間(3学科コラボ)」を行い、3年で「課題研究(各学科の専門性を活かしたPBL)」を行います。

なので、この2年生の探究は、3年生の課題研究へのステップアップになるように「どう協働できたか」「協働に必要な姿勢やスキルが身についたか」「成長できたか」ということにフォーカスを当てるべきでは、という話になりました。極端にいうと「学びや成長がしっかりあれば、失敗してもいいよね」という認識です。(このときの認識の芽生えが、最初に紹介した「失敗の日」につながっていきます)

この対話会で、学科を超えて先生たちが想うところをかなり吐き出し、認識のすり合わせや、目標の意味づけやある程度の納得感の醸成ができたことで、なんとか「船出」は出来た、というかんじになりました。(もちろん、この1回だけでものすごい納得した、という感じではないです。後述します。)

【冒険的世界観の「新時代の組織をつくる20の鍵」に当てはめると】

KEY1「現場の目標にこそ、追いかけたくなる意味を込める」

KEY2「経営理念(学校で目指す生徒像)は「探究ツール」として活用する

KEY3「目標への納得感」を「設定プロセスの前後」で爆上げする

KEY5「深い自己紹介」で心理的安全性を正しく高める(教員個人の想いの吐露)

この辺りを実践していたのかな、と思います。

②苦しみやモヤモヤを共有する定例ミーティング

教員の目線合わせをして「船出」ができたとはいえ、探究の授業を進めていくのは、霧深いモヤのなかを手探りで進んでいくような状態です。また、問題も毎週のように起こります。

そこで、初期の段階では、毎週のように教員で集まって、探究の授業に関するミーティングを行いました。

最初のうちは「とにかく対話の機会を増やす」「不安・不満・問題が溜まりすぎて爆発しないようガス抜きをする」が、第一目的でした。

ただ、そればかり話すとテンション爆下がりなので(笑)、チェックインがてら

「今週印象に残った、ささいなことでもいので、生徒の良い変化や成長、それがどんな場面だったか、共有してください」

という対話からスタートするようにしました。

すると、これが何だかエエ話がポロポロと出てくるわけです。

個人的にととても印象に残っているのは

「椅子が人間になった話」

です。

高梁城南高校内では、もはや伝説のエピソード(笑)。(今日は詳細は割愛)

他には「生徒にプロジェクトにこういう関わり方をしたら、良い感じだったor 裏目にでた」も共有してもらいました。

誰かのエピソードや経験で、チーム全体が「こうやって伴走していくといいんだな」と学び、底上げすることに繋がりました。暗黙知になりそうなことを循環させていく作業ですね。

他にも「モヤモヤも共有してください」もしました。

「このチームの誰それと誰それが揉めている」

みたいなことから、この状況は介入した方がいいのか、見守った方がいいのか、どうするこうするモヤモヤ・・・みたいな感じです。

なかには率直に「探究の時間が憂鬱」「しんどい」と漏らす先生もいました。(ベテランに限らず若手でも)

モヤモヤを共有したからといって、その場で解決できないものを多いのですが「誰かの悩みやモヤモヤを、皆でいっしょにモヤモヤする」ということは、実はめちゃくちゃ重要だと思います。

「共創」の前に「共悩」が大事

と豊田庄吾さんが以前話していましたが、まさにその通りだなと思います。

これは生徒の探究においても同じで、モヤモヤ・モゴモゴする時間が大事なのです。ここが一番組織も個人も耕される気がします。

【冒険的世界観の「新時代の組織をつくる20の鍵」に当てはめると】

KEY8「共通体験のリフレクション」で、チームの学びを深める」

KEY10「日々の定例ミーティングの質を底上げする

KEY13「育成の要であるフィードバックの質を変える」

KEY14「形式知と暗黙知の「循環」をマネジメントする

この辺が当てはまる感じがしますね。

③ソフト&パワフル

2年目に突入すると、組織の空気感が相当変わってきたことを実感するようになりました。

このときは自分は参加していませんが、とある職員会議の時間で

「自分たち教員集団の”強み”を再確認しよう」

的なことをワークショップ形式で実施しました。

対話の結果、出てきたのが

「ソフト&パワフル」

というコンセプトでした。

臨機応変に対応できる柔らかさ(柔軟性)。

高い熱意と実行力。

これは、先生たちのチームとしての個性でもあり、耕され、変容してきた「学校の組織文化」そのものを表現しているキーワードだと思います。(学校運営協議会などで使用する学校経営計画などにも記載されています。)

【冒険的世界観の「新時代の組織をつくる20の鍵」に当てはめると】

KEY6「私たちらしさとは?」チームアイデンティティを言語化する

KEY16「トップダウンの変革は、「構造」と「文化」とセットで変える

このあたりが当てはまりそうです。

④教員が勝手に学校の未来を考える「勝手に戦略会議」

学校組織が耕されていった結果、2年目(2023年度)の後半くらいから、かなり空気感が変わってきました。2年目の終わり(3月)に開催されたのが、以下の会議です。教員が勝手に学校の未来をどうしていくか考える「勝手に戦略会議」(笑)。もうこの辺からわけわからん(笑)。

企画した先生は、管理職の先生(校長・教頭)に「勝手にやっていいですか?」と確認したところ「勝手にやってええよ」と了解をもらったとのことでした(笑)。

「教員の多忙化」「学校現場はブラック」

みたいなことがメディアを賑わせていますが、この「勝手に戦略会議」には、専門学科から普通教科の先生、若手からベテランまで15人くらいの先生が有志で参加しました(全教員は40名程度)。「先生って、忙しんじゃないっけ・・・」と思いましたが、みんな喜んで参加していました。(都合で泣く泣く参加できない先生も結構いたらしい)

会議ではさまざな意見やアイデアがめちゃくちゃたくさん出ました。

「せっかく、こういう学科とこういう学科が同じ学校にあるのにもったいない」

「就職率の高さをウリにしてこだわってきたが、人材不足の時代で、もう就職率のPRは響かないのでは?」

「オタクの学校をつくろう!(=好きなことを追求できる学校)」

みたいなことまで、書きれないほど出てきました。

最終的にひとつまとまったのは「教員がワクワクできる学校になる」ことが大事だという共通認識でした。

【冒険的世界観の「新時代の組織をつくる20の鍵」

KEY7「解くべき問い」を見つける

KEY15「自社のもったいないを探す」

KEY16「ボトムアップの勉強会から、変革のうねりを全社に広げる

KEY19「企業の”アイデンティティ危機」を変革のチャンスにする

このあたりが当てはまっているな、と感じます。

特に「今後の高梁城南高校がどうあるべきか」について、少子化や高校再編の問題などもあり、もれなく高梁城南高校もその危機のど真ん中にいます。

また、従来的な実業教育(工業・農業)が今の中学生や保護者に支持されているのか、さらには通信制高校の台頭など、そんな話題も出ながら、学校の未来をどうするか、についてディスカッションしていました。

⑤新年度初日に教員全員でワークショップ

最後に、3年目の2024年度の初日(4/1)の午後に実施した、全教職員が参加して開催したワークショップについて紹介します。

会社でいえば「全社総会」みたいなものかもしれませんが、固苦しくなく、プレイフル(遊び心満載)に、和気あいあいと行いました。

転勤してきたばかりの先生たちもいるなかで(ちなみに今年度は、校長・教頭が同時に変わりました。笑)、

「高梁城南高校はどんな高校なのか」

「どんなことを大事にしているか」

について同僚である教員の口から共有すると同時に、

「先生たちが、今年度やってみたいことはなにか?」

を共有し対話するグループワークも行いました。

書籍に出てくる言葉だと「個々の自己実現の探究」と、「組織が目指すこと」のすり合わせをする作業だなと思います。

【冒険的世界観の「新時代の組織をつくる20の鍵」

KEY5「深い自己紹介」で心理的安全性を高める」

KEY11「ハレの場としての全社総会に命をかける」

こんなところが当てはまりそうです。

この場にどんな意味と効果があったのかについて、ここで再び「5つの冒険的レンズ」のいくつかに当てはめて考えてみます。

目標のレンズ

軍事的世界観:「行動を縛り上げる司令」

冒険的世界観:「好奇心をかき立てる問い」

これは完全に「冒険的世界観」にシフトしていて、「個々の興味関心(探究テーマ)にもとづいて、ワクワクできる目標(やってみたいこと)」を考え、共有していました。

チームのレンズ

軍事的世界観:「機能的に編成した小隊」

冒険的世界観:「個性を生かし合う仲間」

これも完全に「冒険的世界観」にシフト。特に「仲間」という共同体感覚が、ここ1〜2年で強く芽生えているように感じます。

会議のレンズ

軍事的世界観:「伝令と意思決定の場」

冒険的世界観:「会話と価値創造の場」

これも完全に「冒険的世界観」にシフト。「対話」が高梁城南高校の象徴のようにもなってきており、先ほどの「勝手に戦略会議」もそうですが、異なる学科・専門性の教員同士がワクワクをぶつけ合うことで、学校を楽しくするための面白いアイデアが次々生まれてきています。

成長のレンズ

軍事的世界観:「技術を磨き、行動を改める」

冒険的世界観:「新たなアイデンティティの探究」

これも「冒険的世界観」にシフト。先生たちそれぞれのセルイメージが更新されているように感じますし、それまでフタをしていた「本当はこんなことやってみたい」が解放され、溢れ出しているのを感じます。

組織のレンズ

軍事的世界観:「事業(学校)戦略のための手段」

冒険的世界観:「人と事業(学校)の可能性を広げる土壌」

これも「冒険的世界観」にシフト。先生たちも学び、成長し、変容もし(新たな可能性を開拓)、それが学校全体の進化にも繋がってきています。個人と組織の二項対立ではなく、重なり合い、響き合い、ワクワクが生み出されている感覚です。

教員の探究性・主体性・協働性が高まることで、それにつられるように生徒たちの探究性・主体性・協働性も高まっています。

冒険的な組織の目標設定とは?

最後に、書籍に出てくる「冒険的な組織」の新しい目標設定の「ALIVEの法則」について触れたいと思います。

実は昨年(2024年)の秋くらいから、来年度移行に向けて何を仕掛けていくのか、高梁城南高校をより面白く、ワクワク楽しいことが溢れる高校にするには、未来も見据えて何を打ち込んでいくべきかについて校長教頭、各学科長の先生方たちと中心にディスカッションを繰り返しています。

すで公になっているものだと、高梁市役所に「高校生の課をつくる」というものがあります。

そして、高校の方向性として「公立版の神山まるごと高専みたいな高校になれたら面白いね」という話を起点に、カリキュラムや授業内容の見直し、さまざまな仕掛けを仕込みはじめています。

余談ですが、念が通じたのか、先日岡山で開催されたフォーラムで神山まるごと高専の五十棲校長といっしょにトークセッションでさせていただく機会に恵まれました。

これは流れが完全に来てるのか、、、!?笑

ここにはまだ詳細が書けないのですが、高梁城南高校で「冒険的世界観の組織」の「ALIVEの法則」に完全に当てはまる、公立高校の限界を超えた挑戦と企みが進行中です。笑

時がくればまた情報発信しますが、今日はこの辺で。

すでに1万字を超えていますが、高知で開催された『冒険的組織のつくりかた』出版記念講演会に参加しながら、

「高梁城南高校の冒険的組織への変容プロセスを分析する」

という余計なお世話委員会を展開しました。

会の終了後、このことについて安斎さんにお話ししたら

「そんな学校があるなら、それは希望ですね」

とおっしゃっていました。

自分も同感です。

岡山の山間部の小さな高校で起きた(まだまだ続いてます)この変化に、どういう再現性があるのか、何か見出せないか、というのがこの記事を書いた動機です。

日本中が冒険的でワクワクがあふれる学校だらけになることを願って、終わりにしたいと思います。

高知ぼうけん学会の皆さんも、安斎さんもありがとうございました!

ちなみにオンラインで読書会があるそうです!ご興味ある方はぜひ!

また、安斎勇樹勇樹さんのVoicy(ポッドキャスト/ネットラジオ)でも『冒険的組織のつくりかた』について、わかりやすく面白く解説してくれているのでおすすめです!

Voicyのページはこちら>