AI未体験のセンセーたちにPerplexity(パープレキシティー)でチート読書感想文を書いてもらったら、みんな「パプる」ようになった話。

こんにちは。夏休み中のささです。先日は小学校においてCanvaの勉強会を行った話を紹介しましたが、今回は勤務校のセンセーを対象にAIの研修をした話を紹介します。

その研修の一つとして、夏休みの宿題にもなっている読書感想文をAIを使って書いてみるというデモンストレーションを行ったところ、あまりにも反響が大きかったのでそのことを紹介したいと思います。

1.ひとまずAIにふれてみよう

今回の研修のコンセプトは、「ひとまずAIをちょっと触ってみて遊んでみよう」というシンプルなものでした。硬い理論や難しい技術論は抜きにして、まずは実際にAIに触れてみることを重視しました。

今回の研修は大きく3つのトピックで構成しました。それが「探索」「要約」「創造」です。それは、noteの記事に「生成AIの使い道は三つに集約できる」というものです。

今回はその中の「探索」でのAIの活用という文脈でお伝えします。

具体的には、perplexity(パープレキシティ)というAIを使ってみることです。

この研修を通じて、AIに全く触れたことのない先生たちが、わずか30分程度でAIの可能性に目覚め、衝撃を受ける様子を目の当たりにしました。

そして、研修後には「パプる」(パープレキシティを使う)という新しい言葉が定着するほど、センセーたちの間でAIへの関心が高まりました。

2. そもそもperplexityとは?

https://x.com/toniyakko/status/1813536621247205379

検索特化型AIアプリ「パープレキシティ」がとっても便利。

— シュン (@toniyakko) July 17, 2024

AI好きな方はもちろんのこと、まだあまり分かってない方の駆け出しツールとしても、秀でていると思う。

↓登録不要かつ、無料ですhttps://t.co/zc5evwxvNR

Perplexityは質問応答型のAIアシスタントとして、ユーザーの質問に対して直接的で具体的な回答を提供することを目的としています。一方、Google検索はユーザーが自分で情報を探し出すためのリンクを提供し、幅広い情報源から選択することができます。どちらも異なる目的と方法で情報を提供しており、ユーザーのニーズに応じて使い分けることが重要です。

これは自然言語で聞きたいことを尋ねると、「ユーザーの欲しい情報はこういうことなんじゃないのかな」という感じでAIが判断して情報を集めてきます。

そして、集めてきた情報を整理整頓してユーザー側に出力してくれるっていうような、そんなサービスがこのperplexityになります。

今回のセンセー向け研修で1番このperplexityを使ってもらいたいという私の願いがあったので、研修の中心にこれを持ってきました。

3.デモしながら使い方を探る

最近の話題の「パリオリンピック」をテーマに問いかけるような言葉で質問をしていく様子をデモンストレーションで見てもらいました。

次に「 日本人選手のメダルを獲得者を教えて?」 といった質問を打ち込んで出力を確認しました。

出力された情報が整理整頓されていること、欲しい情報が端的にまとめられていることが いわゆるGoogle検索とは、大きな違いなのでしょう。

さらに出てきた情報を表で出力したり、種目ごとに整理したりと出力形式が自由に変更できる様子を見て、職員室がざわめきました。

「名前の項目にふりがなが入ってないからふりがな足して」みたいな付け足し、さらに、「種目ごとに整理して」みたいに出力条件が変えられるっていう部分も実際に デモンストレーションをやってみました。

もうこの時点でAIにほとんど触れたことのない先生たちは、その情報の精度や、情報自体が整理整頓される、出典がリンクされているといった使いやすさとファクトチェックの容易さ、ユーザー指定の形式で出力してくれるという、そのAIの有能さに大変びっくりしていた様子でした。

このperplexityの特徴は、単なる検索エンジンとは違って、ユーザーの意図を理解しようとする点です。そして、集めた情報を整理して、わかりやすく提示してくれます。

「パプる」という言葉が生まれたことも伝えました。 もうこの時点で、センセーたち、パプリたくてウズウズしてます。

4.チート読書感想文を作ってみる

次に、こんなこともできちゃうんだよということで、本題の夏休みの宿題によく出される読書感想文をperplexityを使って「チート読書感想文」を書くっていうデモンストレーションをやってみました。

まず、「今年の課題図書ってどんな本があるの?」と尋ねると、低学年、中学年、高学年向けの本のリストが出てきます。

その中から1冊を選んで、「この本について教えて」と聞くと、作者や大まかなメインテーマがつらつらと出力されてきます。

さらに、「印象的なフレーズ」について質問すると、本の中から印象的なセリフが実際に出てきます。

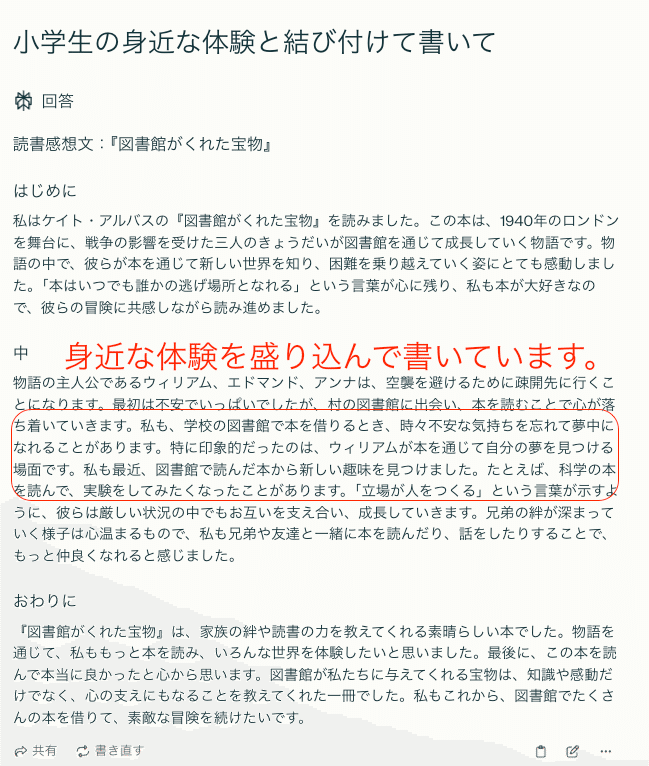

そして極めつけは、「小学校5年生がこの本を読んだとして、サンプルの感想文を作ってください」と依頼すると、ほんのわずか数秒で、大まかな読書感想文が出てきました。

そして、職員室はカオスとなる。

この時点で、職員室は一瞬カオスになりました。言葉が出ない先生たち。「こんなことができるの?」という驚きの声が上がります。

さらに立て続けに、「はじめ・中・終わりの3段落構成で出力して」「印象的なフレーズを引用して」「小学生が身近な体験として起こりうることと結びつけて出力して」「〇〇文字で出力して」など、細かく指定を出していきました。

もう読んで書いたとしか思えない。

出せば出すほど、私たちが子どもたちに求めているような理想の読書感想文が出来上がっていく様子を体験することができました。この間、わずか2〜3分。職員室中がカオスです。

とショックを隠せないセンセーたち。

「私たちが指導してきたことっていったい何だったのだろう」とか、「そもそも読書感想文って一体何なのかな」とか、混乱に混乱を極めた職員室の様子がそこにありました。

最後に、ウズウズしてたまらないセンセー方に同様の手順で試してもらいました。時間にして2〜3分。あっという間に完成です。

近くの先生同士で作った読書感想文を発表しあい、作品のレベルの高さにお互いに驚いているような、そんな研修となりました。

5. 研修後の変化と気づき

勘の鋭い先生たちは、自分たちの実務に引きつけて、例えば通知表の所見で、もしかしたらある程度作れるんじゃないか。みたいな気づきをイメージした先生もいました。

中には、ちょうどその研修の次の日、修学旅行の下見で鎌倉に行くという先生がいたのですが、早速perplexityと対話を繰り返しながら、下見の計画予定やおおまかな文化財情報、下調べの大事なポイントなど、自分の実務に引きつけて、このperplexityを扱う先生まで登場しました。

研修後、早速先生方は自分のスマホにインストールしたり、飲み会の情報を調べたり、お店を検索したりと、使いこなす様子も見られました。

こうやって伝えたことが先生方の新しいインプットとなって、そして仕事の文脈で使われるようになる。やがてそういったことが自分たちの業務改善につながり、はたまた将来的には自分たちの授業づくりに変わっていくのかなと感じられました。

大変有意義な研修になったのではないかと思います。

ぜひ、これからAIの勉強会をしようと考えている先生、また情報担当の先生、研修を引っ張る先生、小学生になったつもりでずるがしこくチート読書感想文AIで書いてみませんか。そのすごさを目の当たりにできますよ。

6.ガイドラインも知っててね

もちろん、このチートの使い方は児童生徒に伝えることはしませんし、それは生成AIのガイドラインと照らし合わせても認められる使い方ではありませんので気をつけてください。

https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf

適切でないと考えられる例

①⽣成AI⾃体の性質やメリット・デメリットに関する学習を⼗分に⾏っていないなど、情報モラルを含む情報活⽤能⼒が⼗分育成されて いない段階において、⾃由に使わせること

② 各種コンクールの作品やレポート・⼩論⽂などについて、⽣成AIによる⽣成物をそのまま⾃⼰の成果物として応募・提出すること (コンクールへの応募を推奨する場合は応募要項等を踏まえた十分な指導が必要)

③ 詩や俳句の創作、⾳楽・美術等の表現・鑑賞など⼦供の感性や独創性を発揮させたい場⾯、初発の感想を求める場⾯などで最初か ら安易に使わせること

④ テーマに基づき調べる場⾯などで、教科書等の質の担保された教材を⽤いる前に安易に使わせること

⑤ 教師が正確な知識に基づきコメント・評価すべき場⾯で、教師の代わりに安易に⽣成AIから⽣徒に対し回答させること

⑥ 定期考査や⼩テストなどで⼦供達に使わせること(学習の進捗や成果を把握・評価するという目的に合致しない。CBTで行う場合も、フィルタリング等に より、生成AIが使用しうる状態とならないよう十分注意すべき)

⑦ 児童⽣徒の学習評価を、教師がAIからの出⼒のみをもって⾏うこと

⑧ 教師が専⾨性を発揮し、⼈間的な触れ合いの中で⾏うべき教育指導を実施せずに、安易に⽣成AIに相談させること

賛否ありますが、AI未体験の方にその可能性を体験してもらう手だてとしての提案です。

この研修を通じて、AIツールが単なる便利なガジェットではなく、教育現場を変革する可能性を持つ存在であることを、多くのセンセーが実感したようです。同時に、AIの力を目の当たりにすることで、私たち教師の役割や、教育の本質について考えるきっかけにもなりました。

これからのAI時代、教師として何を大切にし、どのようにAIと向き合っていくべきか。この研修は、そんな大きな問いを投げかける機会にもなったのではないでしょうか。