ひめゆりの塔

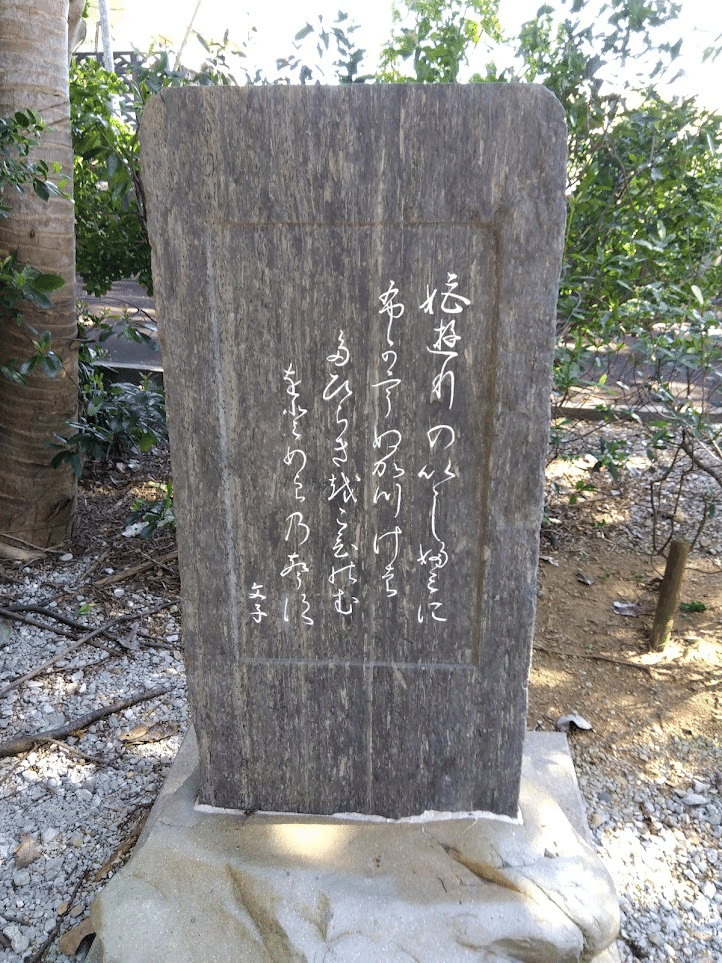

いはまくらかたくもあらんやすらかにねむれとぞいのるまなびのともは

/仲宗根 政善 (岩枕硬くもあらん安らかに眠れとぞ祈る学びの友は)

歌意:硬くごつごつした岩場で戦死していった同じ学び舎の友たちよ、決して最期を安らかに迎えるような場所ではないが、それどもどうかあなた方の魂の平安を祈っています。

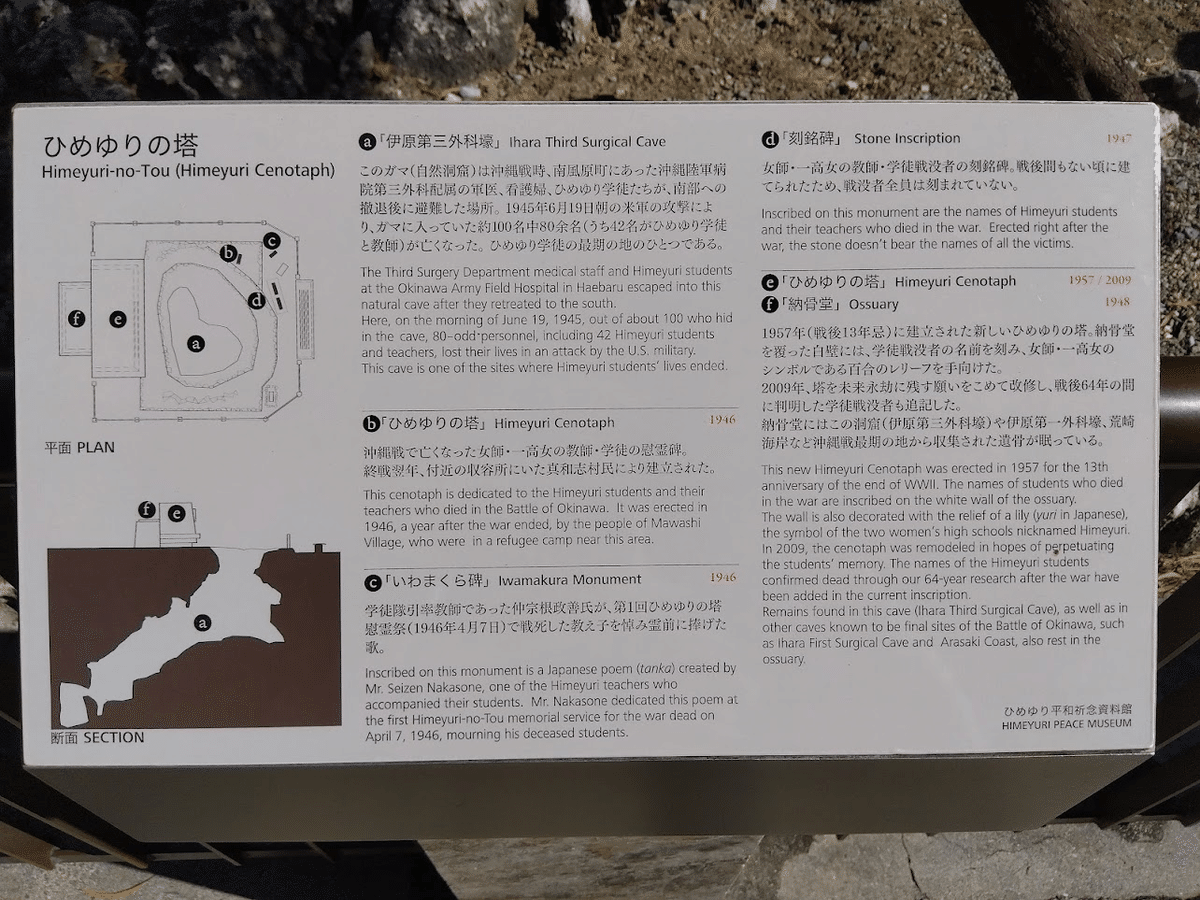

沖縄へ旅行に行けば、ひめゆりの塔を外さないわけには行けません。妻と娘を連れ慣れぬ道を運転し着いたのは沖縄県南部の糸満市。ひめゆり平和祈念資料館は海岸線から1.5キロほどの内陸にある、火山岩できた岩場である。いまは舗装整備もされているが、当時は岩肌むき出しの状態だったに違いない。

(沖縄戦そしてひめゆり学徒隊とその歴史の詳細はwikipediaを参照ください。)

沖縄戦は54万の兵力を誇る米軍に対し、迎え撃つ日本軍は12万。4月1日、沖縄本島中部の西岸、読谷へ上陸した米軍は南北二手に分かれ、北部を瞬く間に制圧する。南部の日本軍主力部隊は南下する米軍に押され続け、ついに6月23日、牛島満大将の自尽により降伏、沖縄戦は終結する。ひめゆり学徒隊の悲劇はこれより少し前の6月18日に起った。

杜撰な作戦の立案と遂行を繰り返し、国が破滅するまで無謀な戦争を続けた軍部。それを煽り続け、事実を国民に知らせようとしなかった新聞メディア。そしてそれらデマカセを鵜呑みにして拳を振り上げ高揚していた大多数の国民。

「戦争はいけない」といま多くの人々はいうが、正確に言えば、「負け戦はいけない」のである。近代以降、日清・日露・第一次大戦と国は三度の大戦を経験したが、もう戦争はコリゴリということにはならなかった。つまり、戦争に勝っている間、戦争はOKなのである。例え自分の息子や親が戦死したとしても、国が勝てば、国家への貢献として自分の中である程度のオサマリがつくのであろう。だが負け戦となれば、息子や親の命はとられしかも国はボロボロになり負け戦。何もいいことはない。もう戦争なんてコリゴリだ。これは普遍的な意味での「反戦」や「平和主義」ではない。この違いがわらないと、反戦はただ青臭い道徳論 — 他人のものを盗んではイケナイとか、赤信号を渡ってはダメだとか、人を騙してはイケナイという道徳レベルの「イケナイ」 — と同列になってしまう。どんな場合でも武力による威嚇もしくは使用による問題解決は許さないという断固たる決意が真実の反戦を導き出すのではないだろうか。

今年、日本原爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞に選ばれた。素晴らしいことだ。が、日本は依然としてアメリカの核の傘に下で護られている。そして、巨大なアメリカの軍事力が東アジアの平和的安定をもたらしているのもまた頑然たる事実である。核兵器に護られながら非核と平和を説くという、矛盾した構造は存在するのだ。これら事実を踏まえた上で、安易な感情論に流されない「真の反戦」とは何なのかを国民一人びとりが考えるとき、真の反戦、真の平和が生まれるのではないだろうか。少なくともそう思考することが、世界で唯一の被爆国日本に負った我々日本人の責務のように思う。

姫ゆりのいしぶみにふかくぬかづけばたいひらきをこひのむをとめらのこえ/文子 (姫百合の碑に深く叩頭けば平らきを請ひのむ乙女らの声)

歌意:ひめゆりの塔の碑に対し深く額ずくと乙女たちの平和を切望する声が聞こえてくる。

作者の井伊文子さんは琉球王家第二十一代 尚 昌侯爵の長女として大正六(1917)年に誕生。昭和十二年に旧彦根藩家第十六代でのちに彦根市長となられた井伊直愛氏と結婚。短歌を佐佐木信綱に師事し多くの作品を遺した。