卑弥呼の居処は伊勢遺跡? どの遺跡の建物がふさわしいか

前回、建物構成から見て卑弥呼の居処として必要な条件と候補となる

遺跡を洗い出しました。

今回は、候補となる遺跡がその必要条件を満たすのか?

条件を満たしたとして、どちらがふさわしいのか?

について考えてみます。

前回、3つの遺跡の建物の配置と機能を示す「建物の呼称」を示しました。

これらの遺跡の建物の機能を詳しく見ていき、魏志倭人伝に書かれている

卑弥呼の居処の必要条件を満たすのか検討していきます。

伊勢遺跡の建物の用途

下図に、建物のサイズと推定される具体的な用途を書いています。

建物の名称は、守山市教育委員会によりますが、

この具体的な用途は、わたくしヒロの(熟慮したうえでの)独断で

決めており、守山市教育委員会の見解ではありません。

特徴的なのは、楼観の基部の面積が広く、かつ壁で囲われていることで、

複数の目的で使用されていた部屋と考えられ「侍女、兵士」らの

待機場組・作業場所と推定したことです。

吉野ケ里遺跡の建物の用途

続いて吉野ケ里遺跡の建物の用途を見ていきます。

建物のサイズと推定される具体的な用途を書いています。

この用途は、吉野ケ里歴史公園のWebサイトに記されているものです。

特徴的なことは、主祭殿が構造的には3階建て、機能的には2層と

なっており、階によって用途が違っています。

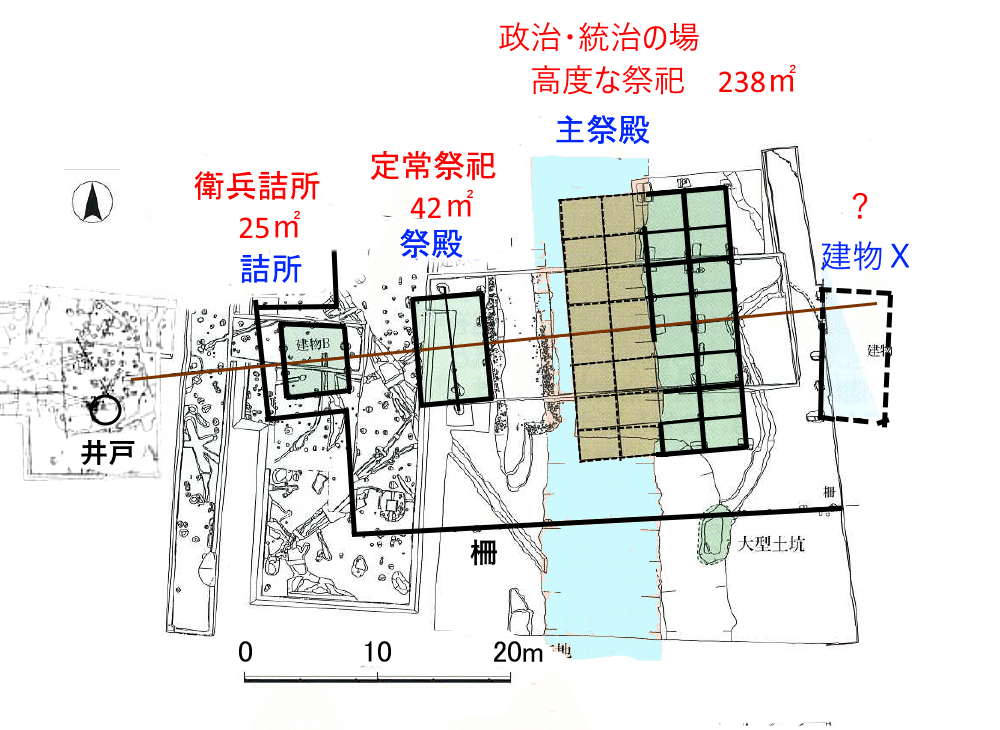

纏向遺跡の建物の用途

次に、纏向遺跡の祭域の建物です。

建物のサイズと推定される具体的な用途を書いています。

柵に囲われた内部に複数の建物があり、「卑弥呼の居処」の候補に

なりますが、建物の数が少なく用途推定が難しいです。

東側の建物は「首長の居館」という説もありますが、

他の遺跡にもある「主祭殿」としました。

中央の建物は、纏向デジタルミュージアムでは宝物館あるいは

武器庫と推測しています。

しかし、この建物は近接棟持柱建物なので「祭殿」とする方が

適切でしょう。

古代建築学者による西側建物の復元案は、吹きさらしの掘立柱建物で、

纏向デジタルミュージアムでは衛兵詰所としています。

ここまでの推測だと、卑弥呼の宮室はなく、楼観もありません。

卑弥呼の居処の条件に合うか?

ここからは、各遺跡の建物群が卑弥呼の居処の条件に合っているのか

見ていきます。

纏向遺跡には、宮室と楼観も無いようなので検討対象から外します。

第1条件 魏志倭人伝の建物構成

魏志倭人伝に明記されている建物構成について見ていきます。

伊勢遺跡、吉野ケ里遺跡ともに、宮室・楼観・城柵が備わっています。

吉野ケ里遺跡には、環濠が巡らせてあり、その上に柵が設けてあって、

厳重な城柵です。

伊勢遺跡には環濠はありませんが、この図の範囲外には、大きく自然流路、大溝、水路が巡らせていて、濠のようになっています。

両遺跡共に第1条件は合格でしょう。

第2条件 従者と侍女・衛兵の待機建物

魏志倭人伝の記述から存在が伺われる建物について見ていきます。

政治・統治の場、高度な祭祀を行う主祭殿、定常祭祀を行う祭殿、

祭祀用品の倉庫、最側近の従者の住まい、など、両方の遺跡に

備わっています。

大勢の兵や侍女の作業場所、待機場所、厨房などの施設については、

伊勢遺跡には完備しているものの、吉野ケ里遺跡には見当たりません。

待機場所・厨房について、もう少し詳しく説明します。

伊勢遺跡の楼観は、見張り台と多目的室の複合施設

両遺跡の楼観を比べて見ます。

伊勢遺跡の楼観は、見張り台の下層部は板壁に囲われた造りになって

います。

建物の骨格は外柱と内柱の二重構造になっており、高さのある建物で

最上部は見張り台、下層部は二層の屋内構造と推測できます。

なぜこのような構造かを考えてみると、また柵外にあることからして、

人々が常駐し作業をしたり、待機していた建物とするのが妥当です。

それで、1階を侍女の作業・待機場所および厨房とし、2階が兵士の

作業・待機場所と推測しました。

主祭殿の祀りごとに参加する高官もここで着替えや待機していた

ことでしょう。

具体的な証拠はありませんが、理にかなっていると思います。

第3条件 環境:聖域での独居

卑弥呼が静寂で外部とは距離のある環境に住み、神聖性を保てるような

場所としての条件を考えてみます。

伊勢遺跡では、柵内に長時間居るのは卑弥呼と従者で、侍女が柵外から

時々訪れる、祭祀の時には高官がやって来る、というような出入りに

なります。

吉野ケ里遺跡の図を見て頂くと、物見櫓が柵内にあり、

卑弥呼の住まいを上から見下ろす位置になります。静寂で神秘性の

保てる環境ではありません。

さらに、定常祭祀の祭殿は2重環濠の中間にあり、卑弥呼が環濠の外に

出る必要があります。これも、困ったことです。

付加条件

これまで述べてこなかったのですが、建物の配列も評価尺度の一つに

なると考えます。

伊勢遺跡の建物群は、東西南北の正方位に合わせて並んでいます。

吉野ケ里遺跡の建物は、ばらばらの配列のように見えます。

ただ、主祭殿だけが正方位に合わせてあり、大切な行事の建物である

ことを意図しているようです。

まとめ

以上検討してきたことをまとめると;

結論としては

1.伊勢遺跡の方形区画は、「卑弥呼の居処」と「卑弥呼の生活環境」に

ピッタリ一致する

2.吉野ケ里遺跡の北内郭は、「卑弥呼の居処」にほぼ合うが、

「卑弥呼の生活環境」には程遠い

3.纏向遺跡の発掘範囲では、「卑弥呼の居処」としての条件を満たさない

伊勢遺跡は卑弥呼の居処か?

前編①でも触れましたが、2020年に発表されたIntCal20(炭素14年代法の

校正曲線)で、弥生後期末の暦年が後ろにズレています。

弥生時代後期の始まりの年代はズレていないが、

後期末(庄内期の始まり)が、40~50年ほど後へ(新しい方へ)

ズレています。

このことは、纏向遺跡で発見された桃の核の炭素14測定でも確認され、

レポートが出ています。

これまでの暦年観では、伊勢遺跡で幼い卑弥呼が女王に擁立され、

その後纏向遺跡に移った、とみなす説がありました。

しかし、40~50年ほどズレると、魏と活発に外交を行った壮年期の

卑弥呼は伊勢遺跡に居てもおかしくない状況になっています。

そうして、魏志倭人伝委書かれている「年 已に長大なる」卑弥呼は、

老年期になって纏向遺跡に移った、ということでしょう。

ここまでに読み解いたように、卑弥呼の居処は「伊勢遺跡の方形区画」がさわしい、と言えます。

卑弥呼の居処が伊勢遺跡であった可能性は十分にあると言えるでしょう。