伊勢遺跡の謎に迫る [円周配列祭殿は何のため? 前編] どんな遺構か知ろう

伊勢遺跡の謎に迫る 「円周配列祭殿は何のため? 」です。

類例のない遺構のため、正しく理解されていない面もあり

前編で遺構の実際を解説し、

後編で何を目的にして造営されたか迫ってみようと思います。

類例のない謎多き建物群

円周配列祭殿は、

「直径約220mの円周上に等間隔に配列されたほぼ同じ大きさの祭殿群」

などと記述されている大型独立棟持柱建物群のことです。

「伊勢遺跡の謎に迫る」の紹介記事で次のような謎を紹介しました。

・建物配置は見たこともない マルとシカク

中央部は方形配置、周辺部は円周配置

・円周部に並ぶ祭殿は、伊勢神宮の正殿とほぼ同じ大きさで

「神明造」の構造

・祭殿の中央には謎の「心柱」 もしや伊勢神宮の・・?

今回は、これらの円周配列祭殿の謎に迫ります。

謎の整理と掘り下げ

①なぜ円周配列なのか? 円周配列の建物は聞いたことがない

②直径約220mって、本当にまん丸いの?

弥生時代の測定技術は正確なのか?

③220mって意味があるの? 適当に配置したの?

④見つかっている祭殿は7棟だけど、それで多いと言えるの?

⑤見つかっていない祭殿は、あるの? 無いの?

⑥ほぼ同じ大きさの祭殿群って、そっくりさんなの? 違いがあるの?

⑦見つかった祭殿を割り付けると23棟になるが、なぜ23棟なの?

以前、邪馬台国時代の30のクニと同じ30棟って聞いたけど・・・

⑧[後ほど分かるが]なぜ異形の祭殿があるの?

⑨伊勢神宮の正殿とほぼ同じ大きさで、心柱もあるのは、

伊勢神宮が真似したの?

⓾そもそも「心柱」は何のため?

などなど、類例がないだけにいろいろ疑問が出てきます。

前編は「どんな遺構か知ろう」で、正しい姿を解説します[②~⑥]

これまで伊勢遺跡の謎に迫る、として

第1弾では「伊勢遺跡の方形区画の建物は卑弥呼の居処か?」の検討で、

吉野ケ里遺跡と纏向遺跡と比較して論じました。

第2弾では「伊勢遺跡は双子の祭場 ~伊勢神宮の祖型か~」では

祭殿や祭祀のやり方を伊勢神宮の内宮・外宮と比較して論じました。

ところが、「円周配列の祭殿」は比べる相手がない建物群なのです。

一体何を目的にこのような祭殿群を建てたのか、

考古学者を悩ませています。

円周配列の祭殿群の実際

これから円周配列祭殿の正しい姿に迫っていきたいと思います。

かなり細かい検討になるので、お急ぎの方は下の「まとめ」だけでも

ご覧ください。

まとめ

きっちりと設計し建築仕様や設置基準をきめた、計画的な建物群である

祭殿の形状:統一仕様となっているが、例外もある(異形の祭殿)

設置基準:直径約220mの円周上(厳密には230×210mの楕円上)に

等間隔で配列

配置可能な棟数:23棟

発見された棟数:7棟

未完の祭殿:発見される可能性があるもの 6棟、

存在しなかったもの 6棟

その他は、後世の河・溝で破壊され存在は不明や可能性低いもの

統一仕様に従わない「異形の祭殿」の存在が、円周配列祭殿の目的を

解明する鍵を握っていると考える。これは後編で。

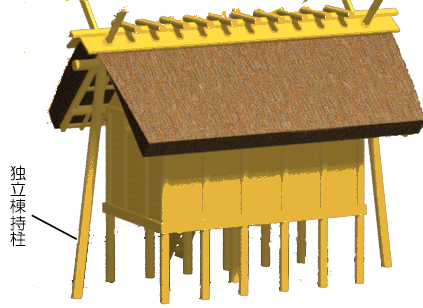

大型独立棟持柱建物について

「円周配列の祭殿」は独立棟持柱を持つ大型の掘立柱建物です。

建物の大きさを問わなければ、「独立棟持柱建物」は、弥生時代中期から

古墳時代前期にかけて倭国中で見られる建物です。

(全体の棟数は少ないが)

・しかし、大型の独立棟持柱建物(40㎡以上)はず~っと数が

少なくなります。 全国で26棟です。

・大型の独立棟持柱建物があるのは遺跡数にして16遺跡だけで、

ほとんどその地区の大規模拠点集落に1棟の大型独立棟持柱建物が

あるのみです。

・複数棟の大型独立棟持柱建物がある遺跡は4ヵ所だけになります。

・弥生時代後期に限れば、伊勢遺跡と下鈎遺跡だけです。

詳しくは、守山弥生遺跡研究会のホームページから

伊勢遺跡では、それほど珍しい大型の独立棟持柱建物の祭殿が円周上に

6棟も見つかっているのです。(1棟は別形式)

「類例のない棟数と特異な配列」としか言いようがありません。

伊勢遺跡型独立棟持柱建物 統一仕様

このブログでは「円周部に並ぶ祭殿は、伊勢神宮の正殿とほぼ同じ大きさで『神明造』の構造」と説明し、次のCGを示していました。

隣接する下鈎遺跡の独立棟持柱建物も同じような大きさです。

考古学者の森岡秀人さんは、これらを「伊勢型独立棟持柱建物」と

呼んでいます。

それは、他の遺跡の、例えば池上曾根遺跡や唐古鍵遺跡の

独立棟持柱建物と規模や見た目がかなり違っているからです。

どのような仕様か?

このブログを始め、伊勢遺跡を紹介する資料類では、

「ほぼ同じサイズの独立棟持柱建物が、直径約220mの円周上に等間隔で

並んでいる」と書いています。

これを読んだ方は「統一仕様」で決められた同じ形状の建物が等間隔に

配置されている、と理解されていると思います。

大まかには正しいのですが、

伊勢遺跡と下鈎遺跡とでは、構造に違いがあります。

伊勢遺跡でも、例外的、個性的な建物もあるのです。

ここからは、伊勢遺跡の円周配列祭殿の仕様の解説を行います。

1)祭殿の建築仕様と設置基準

円周配列祭殿の建設に際し決めている統一仕様は

統一する8要素

建物仕様

・柱構成:1間×5間 ・独立棟持柱付き ・心柱付き

・柱は太く ・柱間隔を狭く ・高くする

設置基準

・長辺を中心に向ける ・円周上に等間隔で配置

仕様要素のうち、柱の太さと柱間隔は、ここでは抽象的な表現ですが、

柱穴から分かることは、同等サイズの掘立柱建物に比べ、

より太くより狭い間隔で建てられていることです。

参考までに、下之郷遺跡の大型掘立柱建物の柱穴の比較図を示します。

伊勢遺跡は太い柱を密に立てています。

他の遺跡でも大多数が下之郷遺跡のような柱穴です。

建物の実際の高さは分からないが、斜路という柱穴構造より

かなりの高さと推定される。(12mという推定がある)

柱構成と言い、恐らく、重厚で荘厳な外観を顕示するためでしょう。

円周上にある7棟の内、5棟はこの仕様通りとなっており、

外観はほぼ同じと言える。

ただし、寸法、面積は10%程度バラついている。

例外

SB-12(露台付き)

建屋部分は上記に同じで統一仕様に合致しているが、桁行方向に

露台(バルコニー)が1間分付いている

SB-6 異形の祭殿

全て統一仕様から外れている、異形の祭殿である

SB-6 異形の祭殿 統一仕様から全要素が外れている

・柱構成:1間×3間 ・屋内棟持柱付き ・心柱なし

・長辺を中心に向けない ・高くはない

・柱は細く ・柱間隔は広く

・等間隔ではあるが円周外に配置

他の祭殿に比べてわずかに小さいが、外観が全く異なっている。

祭殿の統一要素 まとめ

・統一すべき8要素は決めてあるが、サイズはほどほどの範囲で良い

・厳しい規制ではなく、露台付きも認めている

・統一仕様に反する祭殿も存在しうる

ここから読み取れること

統一仕様から外れた祭殿があるということは、一人の強力な施主が

全棟を建てたのではなく、それぞれの祭殿の施主がいたことを

示していると推定できる。

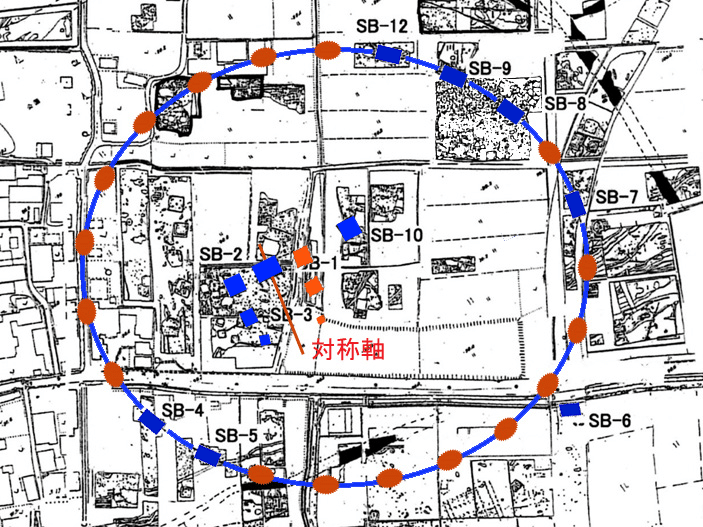

2)円周上配列の設計

直径約220mの円周とは、果たして真円なのだろうか?

・2棟連立配置説

SB-12が発見される前、北東側に並ぶ2棟と南西側に並ぶ2棟を指して

伊勢神宮に通じる2棟連立配置という見方が出された。

SB-12が発見されたことにより、次の円周上配列が浮かび上がった。

・220m直径の円周上配列説

建物の対角線間隔が約220mであることから、220m円周上と

考えられるようになった。

しかし、コンピュータ上で再現すると、220mの真円では、

建物の位置が合致しなしことが判った。

・230mx210m楕円曲線上説

楕円曲線を当てはめると、異形の祭殿(SB-6)を除き、

6棟が曲線上に乗るようになった。

円周上配列 まとめ

230x210m楕円といっても真円形に近く、当時としては220mの

円周上を設計していたと思われる。

どのような方法で円弧を測定したのか分からないが、220mもの

大きな円を10mの誤差で位置決めしており、弥生時代に

それだけの測定技術があったことが分かる。

「約220mの円周上」の表現は妥当。

3)円周上の設置間隔(設置できる棟数)

見つかった祭殿は7棟だが、円周上に何棟の祭殿を配置できるので

しょうか?

・30棟説

10数年前、NHKがBSで伊勢遺跡の特集をやってくれました。

卑弥呼との関連付けで、邪馬台国時代の30のクニの祭殿、と

いうことで、暗に30棟の祭殿の計画をにおわせました。

・24棟説

このブログのタイトル画は小谷正澄さんがCGで制作した

ものですが、円周上に24棟の祭殿が並んでいます。

根拠は聞いていませんが、2棟の建物の長軸がなす角度が

約15度であり、この条件で計算すると円周上に24棟の祭殿が

建てられることになります。

・23棟説

祭殿の心柱間隔は約30mです。

230mx210m楕円上に、既知の建物を書き込み、その間を約30mで

未知の祭殿を割り付けていくと、楕円周上に23棟の建物が

建てられることになります。

アナログ的な方法ですが、既知の建物位置はキーポイントであり

23棟が確からしいでしょう。

また、見つかっている建物の、隣接する2棟の長軸のなす角度を

全て、図面上で測定すると、11度~18度とばらつきますが

平均値は15.6度となります。

平均値で計算すると、23棟となります。

(上述した建屋の寸法バラツキに比べ、角度のバラツキは大きい)

祭殿の棟数 まとめ

23棟がもっともらしい数値となります。

4)なぜ220mの円周上に配列したの?

220mの理由は、祭殿の寸法関係から読み解ける。

祭殿の桁行は約9m

2本の独立棟持柱の間隔は約14m これらから

祭殿の推定高さは12m 独立棟持柱の推定長さ 14m

地中の埋め込み 1.5m

隣の祭殿とのスペース(独立棟持柱と隣の独立棟持柱) 16m

14m長の棟持柱の立上げでは、既に完成している祭殿との間の

16mスペースでの作業となる。2mの余裕分は作業に使える。

あるいは、立上げ中に柱が倒れてきても、既存祭殿に害を及ぼさない

スペースとしても16mがあればよい。

(柱14m+スペース16m)×23棟=690m ⇒ 直径220m

5)他の祭殿との比較

円周配列祭殿の建物が統一仕様であることを述べましたが、

下鈎遺跡の祭殿も含め棟持柱建物の仕様を見てみましょう。

伊勢遺跡方形区画

SB-3 近接棟持柱建物 3間×3間 49㎡ 心柱?

下鈎遺跡

A区 独立棟持柱建物 2間×5間 48㎡ 心柱なし

B区 独立棟持柱建物 2間×(3間+1間)

バルコニー付き 39㎡ 心柱なし

C区 独立棟持柱建物 ?間×5間 ?㎡ 心柱?

片側は後世の河で破壊

円周配列祭殿の統一仕様と比べると、柱構成も違っており、

面積のバラツキも大きいです。

言い換えると、円周配列祭殿では統一仕様がしっかり決められていた、

と言うことでしょう。

下鈎遺跡の祭殿は「心柱なし」であり、伊勢遺跡と祭祀の違いを

示唆しています。

下鈎遺跡の祭殿にもバルコニー付きのものがあり、施主の嗜好を

感じます。

未完の祭殿は?

祭殿はこれが全てか 未完か? 気になるところです。

発掘しても建物が無かった個所は6か所、

後世の河跡や溝により破壊されているところが3か所、

(あったとしても破壊されている)

可能性が低いとことが2か所

発掘したら建物が見つかるかもしれない所が、6か所

可能性のある6カ所は、古くからの道があって又は家が建っていて、

発掘ができない所です。

何故サークルが完成しなかったのでしょうか?

謎解きは後編で行います。

総まとめ

きっちりと設計し建築仕様や設置基準をきめた計画的な建物群です。

各祭殿は統一仕様に従って建てられており、そっくりさんと

言えるでしょう。

例外も認められており、異形の祭殿も存在しています。

このあたりに円周配列祭殿の建造意図の一端が見えるように思えます。

祭殿の形状:

8要素で統一仕様となっているが、例外もある(異形の祭殿)

設置基準:

直径約220mの円周上(厳密には230×210mの楕円上)に等間隔

発掘状況

配置可能な棟数:23棟

発見された棟数:7棟

未完の祭殿:発見される可能性があるもの 6棟

発掘したが存在しなかったもの 6棟

その他は、後世の河・溝で破壊され存在は不明や

可能性低いもの

後編では、円周配列の祭殿が果たそうとした役割は?

なぜ、サークルは完成しなかったか? に迫ります。

付記 CGは小谷正澄さんに、伊勢遺跡のイラストは中井純子さんに

お借りしました。

ありがとうございます。