伊勢遺跡の謎に迫る プロローグ

まえがき

びわ湖にそそぐ最大の川、野洲川の河口に形成された野洲川デルタには多くの弥生遺跡があります。

弥生中期の下之郷遺跡は、この時代に多く見られる環濠集落です。でも、他の遺跡とはちょっと違っていて謎めいています。多重環濠の内部には当時の住居:竪穴建物は一つもなく大型の掘立柱建物とあまり見られない中國・朝鮮系の丸型大型建物ばかり建っていました。

また、大岩山銅鐸は、日本最大でかつ最新型の銅鐸があり、銅鐸2大系統の近畿式銅鐸と三遠式銅鐸が同一場所に埋納しているのはここだけなんです。謎めいていますね。

とりわけ謎めいているのが伊勢遺跡です。

大型建物が多数、円周上に等間隔で配列されており、中央部には方形に

建物が配列されています。

祭殿とみなされる大型建物は、伊勢神宮の正殿のそっくりさん。

ということで、紹介するトップバッターは「謎の伊勢遺跡に迫る」です。

謎に迫るだけではなく、最新の情報も盛り込みたいと思います。

伊勢遺跡とは

弥生時代後期、近畿地方では弥生中期の巨大環濠集落が解体して、小さな集落に分散する中、突如として巨大な祭祀空間、伊勢遺跡が誕生し、その規模は日本最大級の遺跡です。

タイトルのCGは、弥生時代後期の栄えた伊勢遺跡の想像復元図です。

当時では数少ない大型の多様な建築様式の掘立柱建物が立ち並んでいます。

タイトルのイラストには30棟余りの建物が描かれていますが、発掘確認されたのは10数棟を数えます。

これだけ多くの大型建物が見られる遺跡はほとんどありません。

当時、人びとの住居は竪穴式建物が大多数ですが、伊勢遺跡を現代に例えるなら、ここは 都心に林立する超高層ビル群というところでしょうか。

伊勢遺跡の紹介は、ホームページで紹介されているので、下記をご覧ください。

また、伊勢遺跡はどのような役割を果たしていたのか、「邪馬台国近江説」 提唱されている、長髄彦ファン|noteさんの記事をご覧ください。

伊勢遺跡を簡単に紹介すると

伊勢遺跡の建物配置

実際に発掘された建物群の配列

発掘された方形区画の建物の復元想像図

最大床面積の主殿(SB-1)の短軸(梁[はり])は北に向いており、方形区画の方位が東西南北に沿っている

発掘された円周上建物の復元想像図(一部)

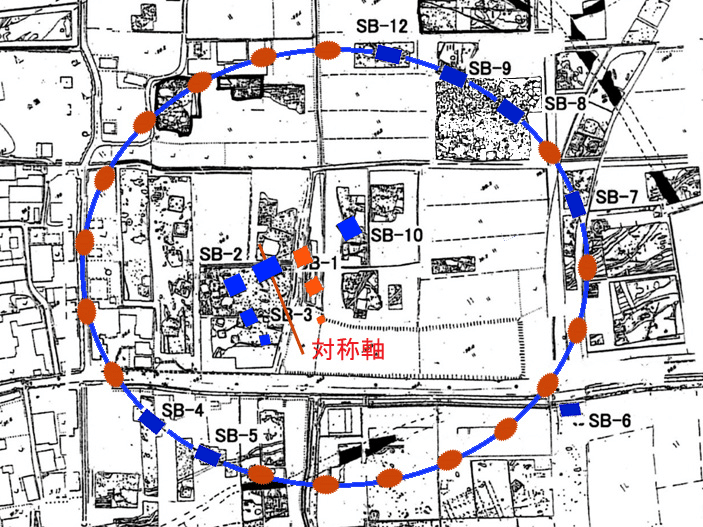

円周上の祭殿は建物の長軸(桁[けた])面が中心に向いており、直径ほぼ220mの円周上に等間隔に配列されています。

(正確には、長径230m 短径210mのやや楕円形)

方形配列・円周配列から推定される建物配置

方形区画の建物は、主殿(SB-1)を中心に東西に対称的に建物が並んでいた可能性が あります。残念ながら東側半分は古墳時代の大きな川によって抉られており建物が破壊された 可能性があります(建っていなかった可能性も)。

円周上の建物は、楕円形(230m×210m)上にほぼ等間隔で並んでおり、祭殿が見付っていない場所にも建っていた(建てる予定)可能性があります。

これらの可能性のある建物群をコンピュータ上で再現してみました。

推定される建物群

伊勢遺跡の特徴的な様相をまとめると;

・弥生後期、突如現れる巨大祭祀空間、大型建物が立ち並ぶ壮観さ

・建物配置は見たこともない マルとシカク

中央部は方形配置、周辺部は円周配置

・円周部に並ぶ祭殿は、

伊勢神宮の正殿とほぼ同じ大きさで「神明造」の構造

・祭殿の中央には謎の「心柱」 もしや伊勢神宮の・・?

・中央部の建物構成は、魏志倭人伝の「ヒミコの居所」とそっくり

・中心にある楼観は、弥生時代で最高層となる建物だった?

・銅鐸祭祀の終焉と共に廃絶される建物群 大岩山銅鐸と共にした運命

・祭殿群建設に先立つ大型竪穴建物には、中国源流の最先端建築技術

出典

イラストは、NPO法人守山弥生遺跡研究会の画家 中井純子さん、

CGは、MKデザイン 小谷正澄さん を使わせてもらいました。

その他の図は、NPO法人守山弥生遺跡研究会のホームページを引用して

います。

ありがとうございます。

「伊勢遺跡の謎に迫る」今後の計画

次のような謎に迫ってみたいと計画しています。

1.伊勢遺跡は双子の祭場 伊勢神宮の内宮・外宮の祖型か?

2.方形区画は、魏志倭人伝の「卑弥呼の居処」にピッタリ一致?

3.なぜ伊勢遺跡が建設されたか、2000年前の巨大地震からの復興?

4.大岩山銅鐸との関係は? 大岩山銅鐸と共にした運命

5.空から探す邪馬台国 建物と田んぼから見えてくるもの

6.小謎集 施主は誰? スペックの違いは? 異形の祭殿は?

伊勢遺跡の謎を解くためには、栗東市の下鈎遺跡と併せて考察する必要があります。

距離にして1.2kmしか離れておらず、伊勢遺跡と同じサイズの大型祭殿が複数棟建っていました。私はこの2つの遺跡は、双子の祭殿と考えています。

次回は 「伊勢遺跡は双子の祭場 伊勢神宮の内宮・外宮の祖型か?」です。