トップ自らが営業に歩き、買い手に応えた花の生産・販売に取り組む

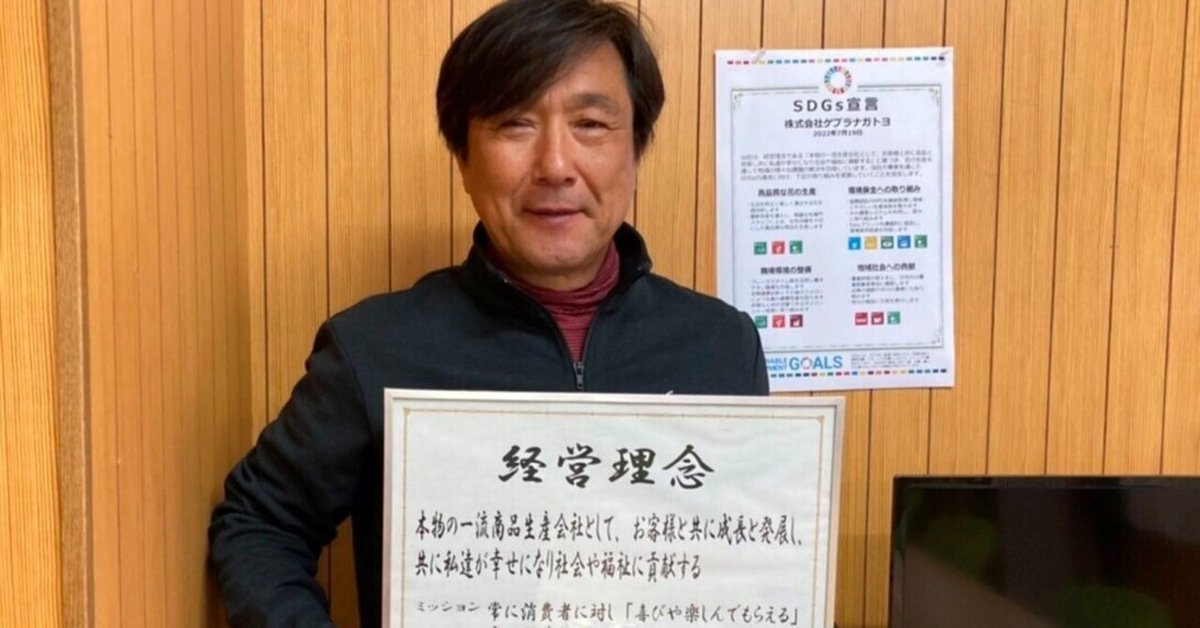

利根川をはさんで千葉県と隣接する茨城県河内町にある株式会社ゲブラナガトヨの荒川芳夫です。私は、花農家の後継者として昭和60年に20歳で就農しました。「ゲブラナガトヨ」の名は、園芸に結びつかない何しようと、父が創業した「長豊花園」の名の一部とオランダ語で兄弟を意味する「ゲブラ(GEBR)」を合わせて名づけました。ゲブラとつけたのは、兄弟で花生産を継承したからですが、当時は、変わった名だと話題にもなりましたね。

1990年代にデンマークを視察した際、「これからは流通を変えるか、オリジナル品種を開発するか、いずれかしか生き延びれるすべはない」という話を聞き、更にバブル崩壊後に倒産した中小企業の社長の書いた本を読んだことから危機を乗り越えようという気持ちが高まり、31歳から育種を始めました。

最初に育成したのは、マーガレットです。当時主流だったのは白やピンクでしたが、濃いピンク系を育成し、その後形が球状のマルコロッシを世に出しました。

ネメシアは、ソフトな色合いと宿根草の力強さを兼ね備えた品種の育成を目標とし、ネメシア、宿根1・2年草を交配して力強い品種を作り出しました。切り戻しても香りの復活が早く、生命力の強い品種です。

オステオスペルマムは、売店からの要望を聞いて、世界でも例のない花径5センチ未満の中小輪系品種の商品化をしたのに続き、切り花系オステオスペルマムも育成中です。野菜にも挑戦しようとトマトの育種も行い、育成したミニトマトを商標登録しました。

育種では、長年にわたり色彩感覚を培った現役ネイリストの女性にも選抜に加わってもらっています。育種に女性を加えたのは、生産性にクセがあり、私が廃棄場に捨てていた品種を家内が拾ってきて、「かわいい品種だから絶対に売れるのに何で捨てるの」と言うのでイヤイヤ育てたところ、それがネメシアの王道品種になったという予測もしなかったことが起きたからです。

女性に入ってもらうことにより、買い手目線による選抜ができるようになりました。わが社では育種から営業販売まで、全てに女子が加わっています。

ネメシアは、2015年の秋に育成した優良個体5000ポットを販売しようとしたときにウィルスに侵されて全滅したことから、作業場の環境改善と予防策の万全を期すため、民間の培養会社に委託して無菌化し、発病を抑えています。

わが社は、茨城の本社だけでなく、標高1100mの八ヶ岳の麓に農場を持っています。そこに農場を持ったのは、暖地では夏の暑さで商品が限られるので、高冷地で栽培することにより秋の需要に応えた販売を強化すること、高冷地では通常年に2回が3回可能となり、育種を短縮できることからです。

更にわが社は、北海道伊達市、沖縄本島の糸満市と石垣島の農家をパートナー契約農家とし、通年安定した生産ができるようにリレー栽培を行っています。暑さで厳しい花は、北海道で春作親株を管理し、沖縄では観賞用とうがらしなどの種子採種を通年お願いしています。

販売先は、主に園芸店で、ホームセンターには流通させないようにしています。ホームセンターでは、売り場の数字で品種の価値が決められ、なぜ売れたのか、売れないのかがフィードバックされません。でも、園芸店では作り手の想いをユーザーに伝えることが可能で、ユーザーの声も我々にフィードバックされるので、売れたり、売れなかったりした理由が明確にわかります。更に、小さい園芸店の専用品種があれば、値段は高くても良いというお客さんが多いからです。

わが社の営業指針“何を誰がどこに営業するのか“潜在需要の開拓に力を入れ、社長自らトップ営業で全国を巡り販路を拡大、営業利益を伸ばしています。わが社では、要望を聞いたうえで、注文を受けてからそれに見合った物を必要量生産して販売しています。買ってくれるユーザーの要望を、他者まかせでなく直接聞くことで、どういう物をどこがどれだけ欲しがっているかがわかり、品種サイクル1-3年と短命とされていたものでも、そのサイクルが3-5年になり、長いものでは10年と人気を継続させることができています。流通を制する物が市場を制すと言われていますが、私は情報と流通を整備することで市場を制しマーケットコントロールが実現出来ると思います。

コロナ禍になってから、「原価が上がり、生産者さんから仕入れる物の質の低下を感じる」との仕入れる園芸店さんの声を耳にするようになりました。そこで、ガーデニング人口が減ってまう恐れから、今年に入りGGG2023(Gebr Growers Group2023)生産者限定サロンを立上げ、生産者に製造業の損益計算式を教えたりしています。これにより、生産者を儲かる農業、骨太経営に導く効果が現れることを期待しています。

#マーガレット #ネメシア #オステオスペルマム #ミニトマト

#ネイリスト #買い手目線により選抜 #八ヶ岳農場

#パートナー契約農家 #リレー栽培 #ホームセンター #園芸店

#潜在的需要の開拓 #トップ営業 #ユーザーの要望

#マーケットコントロール #GGG2023生産者限定サロン

会員募集 全国新品種育成者の会からのお願い

ゲブラナガトヨの荒井さんも会員となっている植物の育種家の

ための集まりである全国新品種育成者の会は、育成者の権利の保護、

育成者が安心して育種に専念できる環境を整えるために活動してい

ます。

しかし、会員が約60名で育成者の高齢化が進んでおり、新品種

を無断で栽培して販売されることも後を絶たない中、十分な活動

が厳しい状況にあり、新たな会員を募集しております。

育種家でない方でも、賛同いただければ準会員として入会して

いただけますので、よろしくお願いいたします。

詳しくは育成者の会のホームページ(https://www.jpba.com)を

ご覧ください。