【新説2024】第4回 カフラー王のピラミッド建設方法(化粧石の設置方法)

エンジニアのヒロです。

古代エジプトのギザにある「巨⼤なピラミッドの建築⽅法」は謎であり、昔から世界の七不思議と呼ばれています。私は、当時の古代エジプト⼈の考え⽅や、現地情報などから、数値計算や3Dシミュレーションを繰り返して検討しました。その結果、非常に単純な建設⽅法を⾒つけました。

前回は、「カフラー王のピラミッド建設方法の概要」を説明させていただきました。このピラミッド上部には化粧⽯が残っていますので、写真解析もおこないました。今回は、そのピラミッドの化粧石の設置方法を紹介させていただきます。

1.カフラー王のピラミッド概要(前回の再確認)

最初に、前回の「カフラー王のピラミッド概要」を再確認します。

(1)傾斜路付きの全体図

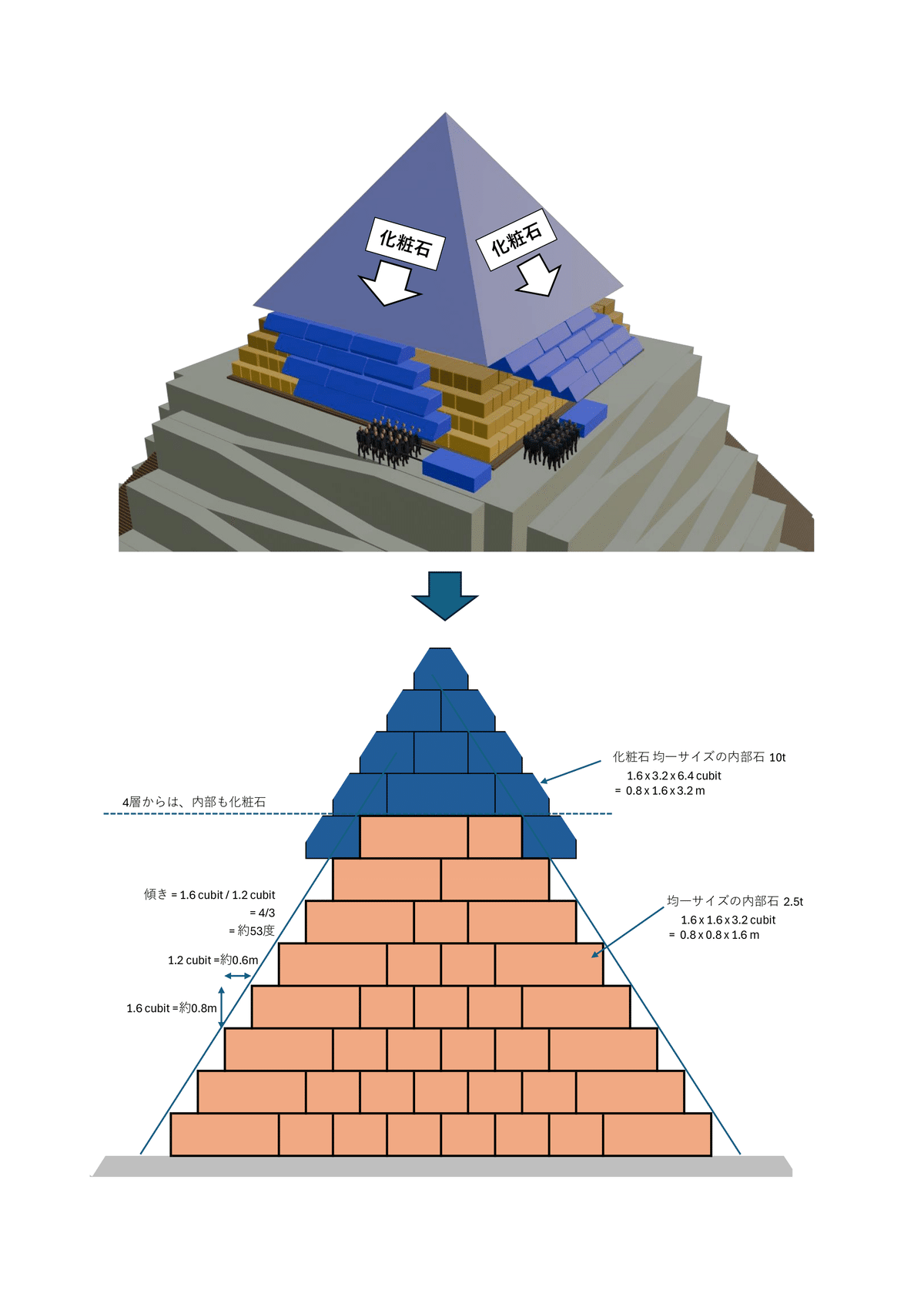

⽯材を運搬した傾斜路を設置した状態を図で説明します。

*1 傾斜角度は、すべて 14 / 100 = 約8度

*2 1cubit = 0.5125m (クフ王の場合は、1cubit = 0.525m)

*3 方角は、クフのピラミッドと同一とした(推測)

*4 1層目の直線傾斜路は、衛星ピラミッドを回避(推測)

*5 最大の石材は、10tの化粧石と推測(運搬イメージを挿入)

*6 傾斜路の寸法は、古代エジプト数学から推測

*7 頂上部は、20 x 53mの平面で、残りの高さ約3mを櫓などで設置と推測

*8 化粧石は、建築完了後に傾斜路を外しながら設置と推測(2)中央付近から上部は、「内部の石材」の積み方が規則的

「カフラー王の実物ピラミッド」と、「今回の3Dモデル」が類似していることを、図2に示します。例えば、79m付近から石材の積み方が規則的になっています。この位置は、3Dモデルの3層目の開始位置になります。

(3)上記の、規則的な「内部の石材」の形状・重量(推測)

図3にて、写真解析から、形状と重量を推測しました。

「均一サイズの石材」= 1.6cubit x 1.6cubit x 3.2cubit = 0.8m x 0.8m x 1.6m = 約2.5トン

なお、この⽯材の⾼さは 1.6cubit です。ピラミッドの傾斜は、4/3 ですので、⽔平⽅向の移動量は、

1.2cubitとなります。

(4)頂上付近は、内部を含めて化粧石のみ

図4にて、頂上の写真より、内部を含めて化粧石のみであることと、そのサイズを推測しました。

「上部~頂上」の化粧石= 1.6cubit x 3.2cubit x 6.4cubit = 0.8m x 1.6m x 3.2m = 約10トン

2.建設順番の概要(前回の再確認)

(1) 建設の順番

建設の順番を、図5で説明します。

1層(1a = ①、1b = ②)は、2段階の4⾯の直線傾斜路を⽤います。

2層(③)は、4⾯のジグザグ傾斜路を⽤います。

3層(④)は、均一化された石材でピラミッドを建設していきます。

4層(⑤、⑥)は、南北の2⾯のみでジグザグ傾斜路を⽤います。この4層は、すべて化粧石を用いたと推測します。

最後の数メートルは、平⾯(⑦)で作業をおこなって完成させたと推測します。

詳細は、つぎの項目で説明します

(2) 化粧板の取り付け作業

上記で、頂上まで完成した後は、傾斜路を除去しながら、化粧板を取り付けて完成させたと推測します。この時、化粧石は、斜面側をカットしていきます。詳細は、つぎの項目で説明します。

3.各層の作業の詳細説明(化粧石など)

(1)3層での作業

・完成した2層の上部を、フラットに仕上げます。

・その平面に、均一の「内部の石材」を敷き詰めて、ピラミッドを建設していきます。この時、外側の石材は、内部を向くように敷き詰めていきます。

・上記の方法で、3層を建設します。

(2)4層から頂上での作業

・4層からは、内部の石を含めて、すべて化粧石になります。

・これで、4層を仕上げると、平面になります。

・ここからは、残りは約3mですので、櫓などで仕上げます。

(3) 化粧板の取り付け作業

上記で、頂上まで完成した後は、傾斜路を除去しながら、化粧板を取り付けて完成させたと推測します。この時、化粧石は、斜面側をカットしていきます。

なお、「内部の石材」と「化粧石」の寸法を合わせ込んであります。つまり、「化粧石」のサイズは、厚みは「内部の石材」と同一で、幅は2倍、長さは4倍となっています。

5.まとめ

カフラー王のピラミッド上部に残っている化粧石を、写真解析することで、

「内部の石材」と「化粧石」の寸法を合わせ込んでいることがわかりました。設計者と言われているアンクハフの「美しさへのこだわり」を感じました。

次回は、メンカウラー王のピラミッドの建設方法を紹介したいと思います。

参考資料

ウィキペディア(Wikipedia)「クフ王のピラミッド」

吉村作治(著) 「ピラミッド・新たなる謎」(光⽂社⽂庫 1992)

三浦伸夫(著) 「古代エジプトの数学問題集を解いてみる」(NHK出版, 2012)

志村史夫(著) 「古代世界の超技術〈改訂新版〉」(講談社、2023)

マークレーナー(著)、内⽥杉彦 (訳)「図説ピラミッド⼤百科」(東洋書林, 2000)

Mark Lehner(著),Zahi Hawass(著) 「Giza and the Pyramids」(Thames & Hudson Ltd、2017)

河江肖剰(著) 「ピラミッド・タウンを発掘する」(新潮社、2015)

河江肖剰(監修)「古代エジプトの教科書」(ナツメ社、2023)

河江肖剰(著, 編集), 佐藤悦夫 (著, 編集) 「世界のピラミッドWonderland」(グラフィック社,2021)

近藤⼆郎(著) 「古代エジプト解剖図鑑」(エクスナレッジ、2020)

ウィキペディア(Wikipedia)「カフラー王のピラミッド」

YouTube:カフラー王の野望Ⅱ(河江肖剰の古代エジプト)

以上です。