【MMPI研究5.3】最新の基礎的な尺度 再構成臨床(Restructured Clinical/RC)尺度~③RC尺度概要、解釈

「MMPIでMMPI-2を使う」ことを目指して学んでいます。「MMPI2(by1)」計画と呼んでます。その学びの一端をシェアしたいと思います。本ノートはMMPIヘビーユーザー向けです。

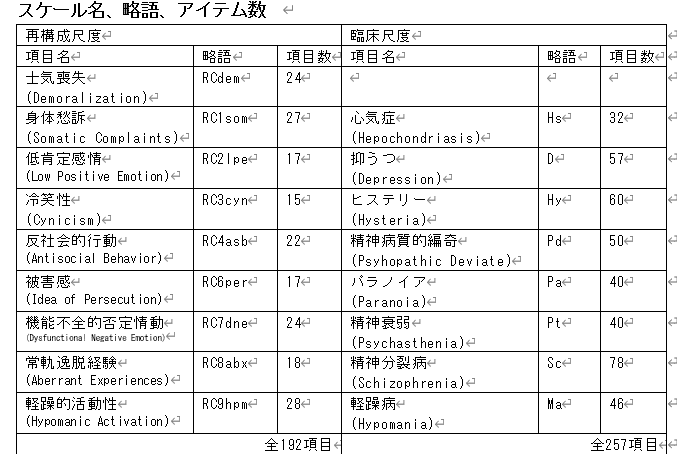

特に今回は、MMPI-3にも引き継がれる再構成臨床(Restructured Clinical/RC)尺度です。すべてMMPI-2トレーニングスライドに基づいています。今回は、4つのステップを得て完成したRC尺度の全貌です

RCスケール

• 臨床尺度の構成要素より短く、均質性がある

• RC尺度間で項目の重複がない

• RC尺度の名前は、診断名ではなく現象を記述している。

調査結果の要約 Tellegenら(2003)

• 信頼性

―実質的に項目数が少ないが、RC尺度は全般に臨床尺度と比べてアルファ(※1)が匹敵するかもしくはより高い。

―再検査信頼性は、多くのRCスケールで、対となる臨床尺度と比較して高くなっている。

―共通因子分散common factor varianceの除去は、RC尺度の信頼性を低減していない。

• RC尺度/臨床尺度の相関

―RC尺度は、対となる臨床尺度と相関が得られている。

― 予想されていたが例外は、第3尺度とRC3Cynである。

収束的および弁別的妥当性:結論

• (臨床尺度と比較して)RC尺度は、弁別的妥当性において、大幅に改善を示している。

• RC尺度は、収束的妥当性においても大幅に改善されていることを示している。

• 弁別的妥当性は、情動に関連しない変数(例:行動化や精神病性)でもっとも高められている。

・士気喪失に関係する共通分散の抽出は、RC尺度間の尺度相互の相関を大幅に減らしている。

MMPI-2 RC尺度の解釈

全般

・内容尺度のように、項目はとても“透明”である―なので特に妥当性尺度に注意を払う

・標準スコアは修正Tスコアである。

・臨床的に有意な上昇RC3はTスコア65からである

・RC3の低スコアは解釈可能。

・残りのRC尺度では、低い尺度の解釈に一定の実証研究がない。

解釈:士気喪失(RCd)

・常に解釈のスタート地点でなければならない。

・個人の現在の 感情的(非)機能のレベルについての全般的な指標。

・大幅な上昇は臨床尺度の後半的な上昇パタンを同時に引き起こす可能性がある。

・スコア上昇が示すもの:

―全般的な士気喪失

―不安と抑うつの訴え

―不安全感

―悲観的発想

―低い自尊心

―緊張

―士気喪失は、失敗の期待と認識(そのどちらか)を引き起こす

―T値≧75ならば、顕著な感情的な混乱を経験しており、打ちのめされたと感じていることを報告し、現在の状況を対処することが不可能になっている。

解釈:身体的訴え(RC1)

・スコア上昇が示すもの:

―多数の身体的訴え

―身体への懸念に没頭する

―広範の身体への懸念を表現する

―訴え :

・疲労

・虚弱

・慢性的な痛み

―ストレスへの身体的反応もしくは対人間の困難

・T値≧75:

―本来の健康問題を抱えている人にとって異常な程度で、異常な結びつき方の身体的訴えをする。

―認識された身体的病気に非常に強く没頭しており、病気の起源についてのあらゆる心理的解釈を拒否する。

解釈:低肯定感情(RC2)

・スコア上昇が示すもの:

―うつ病のリスクの増加

―不安

―悲観的発想

―受動的な社会的引きこもり

―失感情(アンへドニア)

―報告するもの:

・退屈

・孤立

・低いエネルギー

―リーダーシップをとることや意思決定をには不快感を伴う

―達成への欲求や期待が低い

解釈:高スコアの冷笑性(RC3)

・スコア上昇が示すもの:

―他者への信念:

・自分の興味にばかり注目する

・利益を得ようとつけこもうとする

・ゆえに、信頼できない

―つけこまれ利用される可能性のある状況を回避する

―対人関係を形成するのが難しい

―失敗が予期され、実際起こったときに他者を非難する

• T値<40:

―神経質

―騙されやすい

―過度にお人よし

解釈:反社会的行動(RC4)

・スコア上昇が示すもの:

―反社会的行動

―対人間の攻撃性

―批判的

―怒り

―論争的

―社会的な規範や社会的に期待されることに従うことが難しい

―法的な問題

―薬物乱用および性的行動化のリスクの増加

―低い学校の成績/仕事の業績

解釈:被害感(RC6)

・スコア上昇が示すもの:

―顕著な妄想的思考

―他者を悪意のある脅威の源として見る

―自分を他者の病んだ意図の犠牲者とみる

―はっきりと疑惑を抱き、その結果、信頼関係を形成するのが困難な経験をする。

―虐待され、拾われたと感じている

• T値> 75

– 顕著な被害妄想を報告する。

– 偏執性妄想的な思考を経験している可能性がある

– 統合失調症や妄想性障害のような、精神病性障害の症状かもしれない。

解釈:機能不全的否定情動(RC7)

・スコア上昇が示すもの:

―不安関連障害のリスクの増加

―反芻思考

―過度な不安

―批判に対する敏感さ

―意図ないところにも批判を知覚する

―くよくよ考えこむ

―自分が知覚する失敗に没頭する

―罪悪感

―不安全感

―侵入的で、望まない思考

解釈:常軌逸脱経験(RC8)

・スコア上昇が示すもの:

―異常な思考プロセスと知覚を報告する

・幻覚まで及ぶ奇妙な知覚経験

・思考伝播のような妄想的信念

・T=65-74は、統合失調症型の特徴を示している可能

・さらなる上昇(T>75)は、統合失調症、妄想性障害、または統合失調感情障害の可能性があることを示唆する。

解釈:軽躁的活動性(RC9)

・スコア上昇が示すもの:

―誇大な自己観

―全般的な興奮

―刺激欲求高い

―危険を冒す

―衝動制御が拙い

―多幸感

―睡眠欲求の減少

―競争的思考

―攻撃的傾向

・RC9 > 75のが躁病または軽躁病のエピソード

存在する可能性がある。

P12~20

RC尺度は何より均質性homogenityがたかい、のが特徴。いままでの臨床尺度の、「雑多な、いろんなのがはいったぐちゃぐちゃした」要素がない、ということになります。その性質のおかげでMMPI/MMPI-2には「隠ぺい尺度」といった独特の尺度を生み出していました(それがまた持ち味がありました)。尺度と尺度で項目も重複しません。

そして尺度名が「診断名」から「現象名」になったことも、より良くなったと思います。よくMMPIが図表化できるから、患者さんとか心理検査専門以外の専門家に見せてわかりやすいっていいます。けれど、この尺度名って抵抗あるよなあって思ってました。例えば「えっと統合失調症と精神病質と、抑うつがあがってますねえ」って被験者さんきいたら、「え?けっこうあちこち病気なの?オカシイところおおい?」なんておもっちゃうんじゃないかなあとおもうわけです。

(※1)ですがアルファとだけありますが信頼性のことなのでおそらくクロンバックのアルファ係数を指すのでしょう。

なにより、ずいぶんかわっちゃったから、昔の臨床尺度とまるで別物?というとそうでもなくてちゃんと相関関係がえられています。3尺度以外。つまり5,0尺度は失われてしまいました。3は少し使えても昔の姿じゃありません。でも他は、それなりに以前ににた理解をしていいのでは?と今は考えています。やっぱり現場の感覚からすると、実際使ってみてなんぼ。実際の使用感が、以上を裏付けてくれたらいいのだけれど。

MMPIユーザーとして思うのがMMPIー3の裏メニューに、昔の臨床尺度が算出される機能があればいいのに、とおもいます。当然項目も失われているだろうけれど、残っている項目で。例えば「MMPI新日本版による、MMPIー3の、MMPI臨床尺度」。オールドユーザー層(MMPI)と新規ユーザー層(MMPIー3)をつなぐことができます。