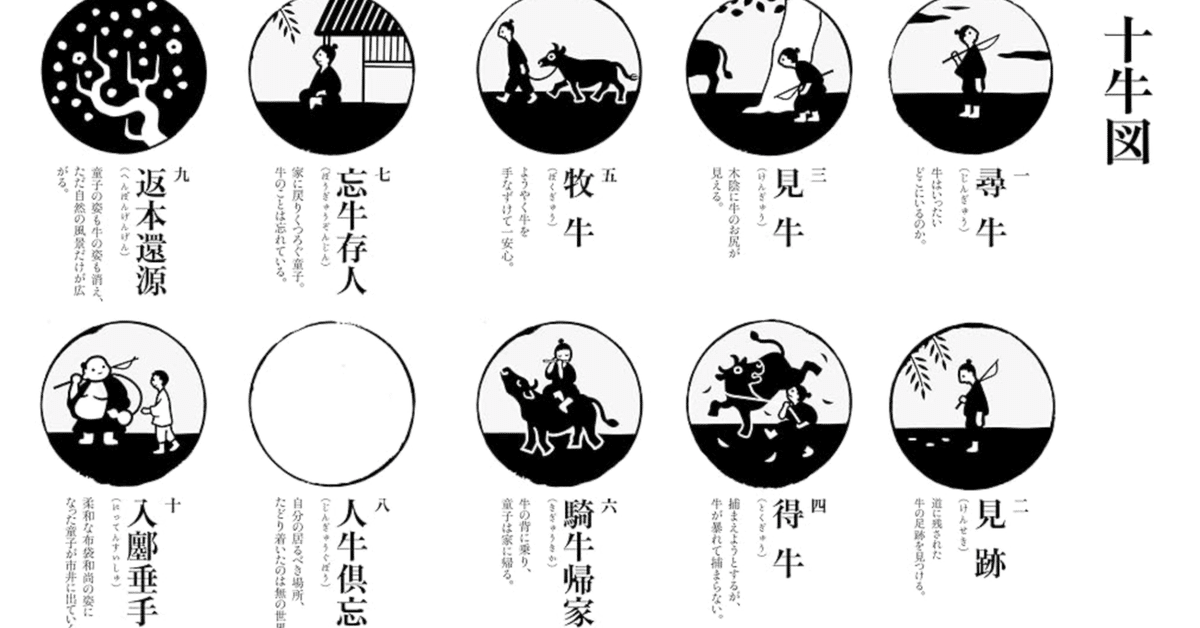

【書評】あなたの牛を追いなさい(十牛図)

まとめ

十牛図を例に、禅とはなにか?仏教における悟りとは何かを思索する本。正直、少し説教臭いところも有。悟り自体が難解のため十牛図とは何か?だけで「悟る」ことができる本ではもちろんない。

十牛図とは、

「1. 尋牛〜3. 見牛」で、自分の悟りに気づくフェーズ(自分を知る)

「4. 得牛〜7. 忘牛存人」で、悟るに至るまでを(あるがままに自然に)

「8. 人牛倶忘〜 10. 入鄽垂手」で、悟ったらシェア!

(他の人があるがままに生きられるように支援する)

詳細

禅とは?

・ 禅には 老若男女 、どなたの人生にも行かせるヒントが詰まっている

・ 禅とは身体で実践していく哲学

・ 哲学は学ですが、禅は身体で実践し証明していくので行。だから修行

・ 自分で基準を決めるのが大切。今の自分が心の中でもう一人の自分に問う

・ あれが欲しいこれが欲しい、あーなりたい こうなりたいと欲ばかり出る

欲は美しい心を包んで 我欲として、体脂肪(=煩悩)みたいになるもの

・ 禅の修行とは 一つ一つのことを心を込めて丁寧にやっていくこと

心を込めるとは命を決めること、自分の所作、全てが修行

・ 如何に1日を上手にスタートさせるか?

これが人生を変える大きなポイント。

30分早く起きてたった10分でいいので掃除する

悟る:自分を知る

1. 尋牛(じんぎゅう)- 探す

・ 本来の自分は自分の内にあるのだから外を探しても見つかるはずはない

・ 自分とは何者なのかを考え始めるきっかけ

⇒周りの人と自分がどう違うか?他人との比較から生まれる

・私は生きているというのが自我、 私は生かされているというのが無我

「諸法無我」

2. 見跡(けんせき)- 気づく、方向性が見えてくる

・ 経験が浅い時期に自分の可能性を見つけることはなかなかできない。

自分に合った仕事を見つけるのも簡単ではない 。

分からないのに選べと言われても困るもの

・ 自分の個性を最大限に活かせる場所を自分で見つけ出す。

移動するタイミングは難しいが辛いことから目をそらすのではなく、

それと向き合って考え抜いて、

それでも自分の環境を変えると決心したならそれは逃げではない

3. 見牛(けんぎゅう) - あるべき自分がある程度明確になる

・禅の庭は鏡に似ている。自分の今の状態が鏡に映されている

龍安寺石庭

・矛盾するようだが「追い求めるのではなく受け取る」姿勢も大切

悟ってる:あるがままに自然に生きる

4. 得牛(とくぎゅう)-分かるとできているは違う。

煩悩・欲望・迷い・自分との戦いを経て意識的に悟りを得る

・私だけが得をしたいは我欲(=執着)、

自分の人生をよりよく前進させるは意欲 - 諸法無我

・禅の言葉には雲がよく出る。雲は空にぽっかりういていて、

風の吹く方向で位置が変わるし、風が強ければ 形も変わるし、変幻自在。

どれだけ形が変わっても、雲は雲。本質は失わない。

※環境が変わっても変わらない「私」とは?

・人生においては自分の力では抗いようのない大きな力が働く時があり、

自分でコントロールできる範囲は限られる

5. 牧牛(ぼくぎゅう):残る煩悩を1つ1つ減らし悟りを維持する?

・梅の木は美しい花を咲かせようという欲を目的に準備してるわけでない。

ただ成すべきことを成している

※他人に良く見られたいという欲はないか?

・損得勘定を抜きに自分にとって魅力的かどうかを物差しにする

(以下は牧牛と関係ある?)

・ 自分が魅力的と思うものを基準に道を拓けば、自然に縁が結ばれていく

・ ありえないことが起きる時は運が良いという、

縁は一度良い縁を結べば良い方向に転がっていく、縁が縁を呼ぶ

・人間は思いもよらず悪い縁と関わってしまうこともあるので、

1年の最後に除夜の鐘で払って新しい1年を良い縁で回すようにする

6. 騎牛帰家(きぎゅうきか)-本当の自分を自分のものに

(悟りに至る=常に悟っている状態、一体)

・子供の頃に演じるという経験をすると、

違う人間が自分とは違う考え方や視点を持っていることが実感できるかも

自分を主演の俳優として、映画監督の撮影の視点で、観客も意識

・「風姿花伝」「不立文字 教外別伝」

・過去に執着せず、新しいことを更新していくことにエネルギーを費やす

7. 忘牛存人(ぼうぎゅうぞんじん)- 鬼滅の刃でいうところの全集中常駐

・悟ったことを意識しない

・自分が悟ったという意識すら生まれないのが悟りの世界

・仏教では人は二度死ぬと言われていて 1度目は物理的に息を引き取った時

2度目の死は、残された人たちの中から存在が消えた時

他の人が悟れるようにシェア:

他者もあるがままに生きられるように

8. 人牛倶忘(にんぎゅうぐぼう)

・迷いも悟りも超越する

・禅的な解釈では、「諸行無常」「諸法無我」が空

9. 返本還源(へんぽんげんげん)

・全ての真理は森羅万象の自然の中に存在している

・ 元々の姿に戻って再び始まりに「環る」

・私が必死に修行しているでなく、大自然の中で生かされている。

何も持っていなかった頃の自分に「還る」

10. 入鄽垂手(にってんすいしゅ)

・ 真のあるべき姿で「悟り」を人々のために役立てる

・ 真理が見えたら、人にシェア

・良寛は良い例。全て 悟った後に、子供達と一緒に遊び、

その日食べる分だけで質素に暮らす

・悟りは「頓悟」、突然降りてくる

・教えるのではなく、同じ目線に合わせて伝える(教外別伝)

(布袋和尚として、市井の人と交流)

いいなと思ったら応援しよう!