”教室のえんがわ”開催レポート 「教育の曖昧さ。許容範囲はいかほどか?」 2021/11/27

オンラインコミュニティ

『教室のえんがわ』の目的

教育は、誰かの犠牲の上にあってはいけない。

大人都合の教育は子供を犠牲にし

子供中心の教育は、

大人が犠牲になる可能性をもっています。

目指したいのは、

「大人も子どもも幸せに生きる教育また教育は

その単体で成立しているものではなく

社会に関わるすべての人で取り組むべきもの

協働作業だから孤立・断絶しがちな教育者(大人)たちをつなぎ

「大人も子どもも幸せに生きる教育」を

協働的に探求できる場として

『教室のえんがわ』を開きました。

<今回の開催>

2021年11月27日 9:30-11:30

テーマ:「教育の”曖昧さ”。許容範囲はいかほどか?」

教材:ひでこやnote

<なぜ、このテーマにしたのか>

教育の世界を離れてみて

社会にある当たり前が

学校の中にはないことに

気づくことが多い。

その一つが

”目標の達成を検証しているかどうか”

ということ。

具体例をあげるために

認知的スキルと非認知的スキルを

取り上げて記事を書いた。

教育目標には

抽象的な概念が多い。

例えば

「自立した子」

では、どのようになれば

「自立した」と言えるのか。

そこを抜かして

実践が繰り返される

教育現場が多いと思う。

人を育む現場に

曖昧さは不可欠。

だけれども

その曖昧さゆえの

デメリットも考えたいと思い、

このテーマにした。

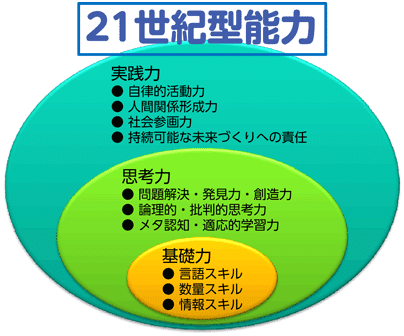

<21世紀型スキルの落とし穴>

アメリカで考えられた21世紀型スキル。

それが日本に輸入された時

こんな図で表現された。

この図では、

主に認知的スキル(学力)が

円の中心にある。

学力が中心となり

その周りを

非認知的スキルが取り囲む。

これが大きな落とし穴となる。

円の中心に学力がある限り

教師は、

学力を測ることから逃れられない。

この図は

学力があって初めて

非認知的スキルが身につく

というメッセージになる。

これではこれまでの教育に

習得すべき要素を増やしただけ。

学習指導要領の学習内容だけでも

お腹いっぱいなのに

その上さらにとなると

そこまでは手に負えない。

この方法でいくと

いつまでたっても

非認知的スキルの測定まで

手が届かない。

この図や文言は古いものだけど

この図にしたプロセスに

良くない日本らしさがあると思う。

<なんか違う>

いよいよ開始された

中学校の新学習指導要領。

その中の

育成を目指す資質・能力の一つである

「学びに向かう力」

それぞれの中学校で

「学びに向かう力」を

どう測定しているのか?

情報交換をした。

・宿題の問題から作られるテスト点数

・提出物の有無

参加者みんなで

「なんか違うね」

とコメント。

そもそも

「学びに向かう力ってなんぞや?」

っていうところがズレていると思う。

教育現場あるあるの

”素晴らしい言葉だけど中身は空っぽ状態”

ただ幸い、その指標や観点を

校長先生が作っている学校がある。

それを今度

見せてもらえることになった。

楽しみだ。

<テーマとずれる>

いろんなことを話していると

テーマとずれていることを

思考している自分がいる。

それは参加者も同じだった。

でもそれでいいのだと思う。

結局は、

自分のいる場所

自分のしたいこと

自分のすべき役割に

合わせながら

他者の話を聞けることは

良いことだなって思った。

チェックアウトは

もれなくみんな

テーマから外れていた(笑)

<元気になった>

個人的な感想になるけれど

今日は、自分にとって

とても有益な情報をもらえた。

今後のキャリアをどうしていくのか

このところずっと悩んでいたけど

とりあえず

思いを発信していれば

なんとかなるのかもしれないと

改めて思った。

元気になった。

えんがわは

小さな場所だけど

やっぱり私にとっては

大事な場所。

参加者の方々、

ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!