自然界の貨幣を模倣する人工物としての貨幣

ある媒体が、他のあらゆる媒体を押しのけて、万物と万物の交換を媒介するようになったとき、その媒体は「貨幣」の地位を得たと見做される。貨幣の成り立ちを説明する二つの古典的な論法を読み直し、分散型仮想通貨と民間デジタル通貨を合理的に説明するヒントを探る。

ビットコインはお金か?元日銀マンの見方

未だビットコインの性質がよく分かっていなかった2014年7月の週末、駿河台にある明治大学ではこのようなセミナーが開催された。

前説に続いて、講演2では、楠正憲氏が利用実態に即した政策の在り方を提言された。続いて、講演3では、元日銀マンである折谷吉治氏が、ビットコインはお金かと題して、貨幣論の基礎から分かりやすく説いてビットコインの貨幣性について論じられた。

折谷氏の貨幣論の講義は、経済学の素養のない筆者にとって、大いに勉強になる内容であった。その発表資料を含むいくつかの文献を、思考メモとして記録しておいた。その4章を読み返してみる。

===貨幣国定説 v.s. 貨幣自生説===

貨幣の成り立ちを説明する古典的な論法は2つある。

<貨幣国定説>

一つは、貨幣国定説である。

貨幣国定説によれば,マネーとは国家の法的強制力や国家の保証によって成立するものであり,硬貨における金属含有量のような素材価値によって成立するものではない.

あらゆる貨幣は、王権や国権で価値があると定めたから価値を持つとみなされる。稀少な金属を素材として鋳造されたコインの重みに、価値の根源を求めるのではない。

<貨幣自生説>

もう一つは、貨幣自生説である。

ある特定の種類の貝が交換の媒体として使われ、万物の交換において誰もがそれを対価として受け取るようになった時に、その媒体は貨幣としての地位を得る。

法律で国定したのではなく、社会が選んだことの結果である。

===名目主義 v.s. 金属主義===

貨幣の媒体にも2つの考え方がある。

<名目主義>

貨幣という媒体は、万物と万物の交換を媒介する。

だが、その媒体そのものは商品としての価値を持たなくて良い。むしろ、貨幣という媒体そのものは、商品価値の無いものであったほうが良い。

そう説くのが名目主義である。

<金属主義>

貨幣という媒体は、そこに価値があると誰もが認めるから成立する。

ゆえに、貨幣の媒体となるものは、それが表現しようとする貨幣的な価値に見合った素材としての価値を備えたものであることを要する。

そう説くのが金属主義である。

///// 貨幣論 ✖️ 媒体論 \\\\\

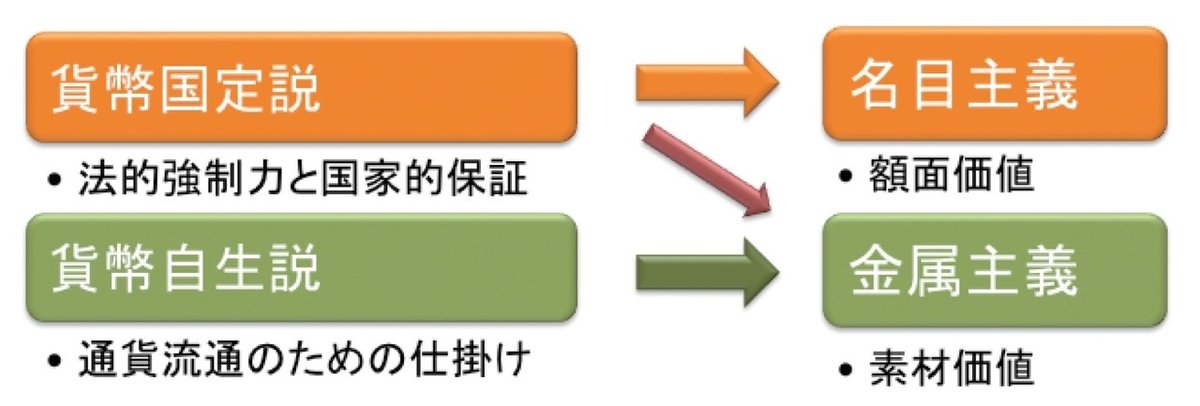

すると、貨幣論と媒体論の組み合わせは4つあることになる。

① 貨幣国定説 ✖︎ 名目主義

貨幣国定説は,貨幣の素材はそれ自体に価値のない紙でもよいとする「名目主義」の主張と合致しやすい.

貨幣国定説 ➡️ 名目主義

② 貨幣自生説 ✖️ 金属主義

名目主義の対局にあるのが,貨幣の素材は金や銀などの価値を持つものでなければならないとする「金属主義」 の主張である.

この考えは、貨幣自生説と結びつきやすい。

貨幣自生説 ➡️ 金属主義

③ 貨幣国定説 ✖️ 金属主義

貨幣国定説と金属主義を結びつけることも出来る。

貨幣国定説 ⇨ 金属主義

敢えて、時価10万円相当の金塊を材料として、10万円の価値を表章すると法定された金貨を鋳造するという選択である。

金属主義の主張の背景には,素材価値のある金や銀が価格の目安を提供して通貨が頑健にな ることと,金や銀の埋蔵量の限界が発行量に上限を設定することが含まれている.

「金属主義」には、王権や国権の不足や欠如を補う効果がある。ゆえに、貨幣国定説と組み合わせる余地がある。

分散型仮想通貨の根拠は?

折谷氏の資料は、上記3つの組み合わせが想定されると述べる。では、これらの組み合わせのいずれかを援用して、分散型仮想通貨に価格が形成される現象を説明することはできるだろうか。

ビットコインのような分散型仮想通貨というのは、国家の裏付けを持たないのであるから、貨幣国定説による説明は成り立たず、貨幣自生説の可能性しか残らない。

では実態を持たない分散型仮想通貨になぜ幻想としての価格が形成されるのかというのは不明であるが、マイニングという用語や、コインベースの半減といった性質は、希少金属を模倣しているようにも読み取れる。

そうであれば、分散型仮想通貨というのは、上記の②の分類にある、

② 貨幣自生説 ✖️ 金属主義

貨幣自生説 ➡️ 金属主義

によって説明することができそうである。

第4の組み合わせはあるか?

では、第4の組み合わせとして、貨幣自生説と名目主義をかけることは想定しうるのだろうか?

④ 貨幣自生説 ✖️ 名目主義

貨幣自生説 ➡️ 名目主義

このような組み合わせというのは、およそ想定しにくいのであるが、思考実験として論を追ってみよう。

国家の裏付けを持たない分散型仮想通貨は、貨幣として自生するために、金属を模倣した。

これとは別の戦略として、国家の裏付けを持たない民間発行のデジタル通貨は、名目主義を根拠とする法定通貨の「バスケット」を価値の根源であると主張することによって、あたかも名目主義を根拠とするかのように振る舞うかもしれない。

民間デジタル通貨を名目主義で説明することは、冷静に考えれば無理のある思考である。だが、お金として受容されるために、歴史上あらゆる媒体が様々な戦略をとってきた。

「バスケット」というキーワードもまた、名目主義の助けを借りようとする新しい媒体のとる戦略であるのかもしれない。

夢か、悪夢か、あるいは幻想か

かくして、小論は、本題である「模倣」の構図へとたどり着いた。

「自然界の貨幣を模倣する人工物としての貨幣」

あらゆる貨幣は価値を模倣する。それは、貨幣という約束事が共同幻想の側面を持つことの裏返しである。こうした共同幻想というのは、貨幣自生説を根拠とする場合だけでなく、貨幣国定説を論拠とする場合であっても、受容側において自然に発生する可能性がある。

価値を模倣する人工物としての貨幣は、やがて価値の根源であったはずの自然界の貨幣を凌駕する。貨幣の歴史というのは、価値を模倣しただけの代替物が、価値の根源にとってかわる現象の繰り返しであった。

そういった歴史を考えると、冒頭で紹介した2014年のセミナータイトルは、今思えば的を射ていたのかもしれない。

夢か、悪夢か、あるいは幻想か

ビットコイン/暗号通貨は新しい経済を作るのか

Photos by H.Okada in Taiwan.