「斜拍子形フレーズ」についての詳しい解説

斜拍子形フレーズについての簡単な説明は↓このリンク先のページで行っていますのでまずこちらを御覧ください。

複雑な斜拍子形

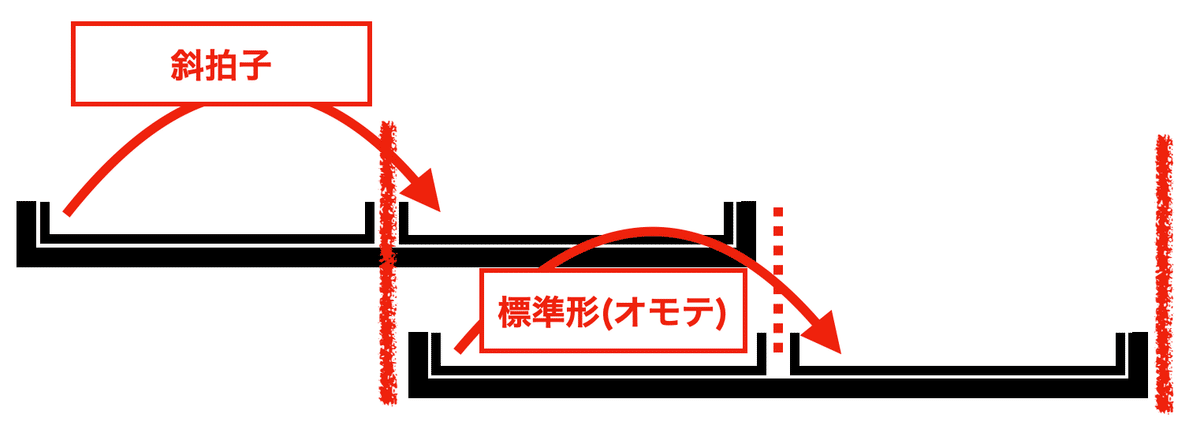

斜拍子の1つの枠は下の図のようになります。このズレ方は、普通は1/2の比率になります。単純な比率の方が理解しやすいからです。

しかしより実践的には、次のように2つの斜拍子をセットに考えて斜拍子形フレーズと考える方がいいと思います。これは、標準形のフレーズが2つの枠の結合として理解されるのに対して、斜拍子形フレーズは、その2つの枠のそれぞれが斜拍子になったフレーズと考えられるからです。

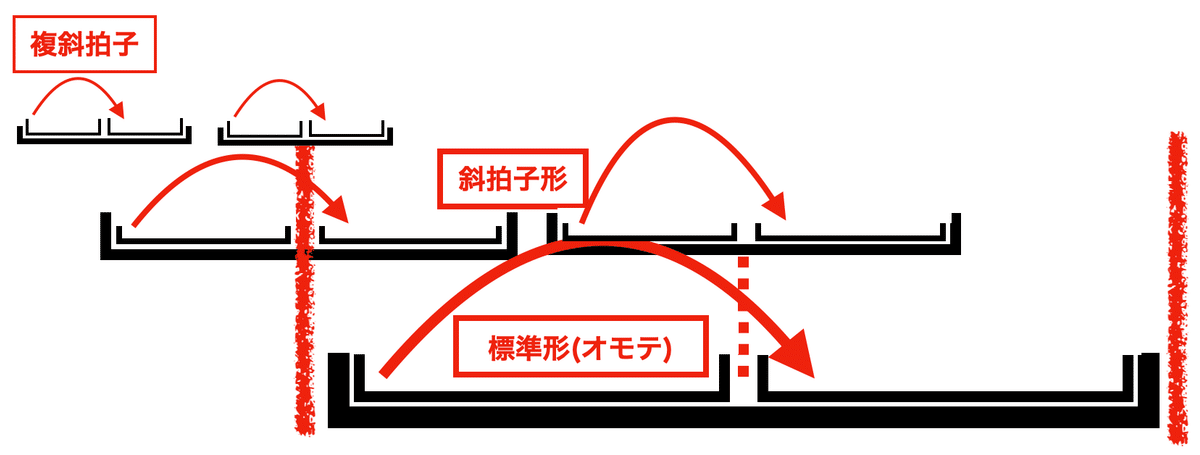

複斜拍子

時々、さらに小さな斜拍子が付いて、下の図のような形になる場合があります。1/2のズレを入れ子にすることで、さらに1/4のズレが生じます。これを複斜拍子と呼ぶことにします。

次の例は複斜拍子の現れる例です。譜例に緑色の矢印を付けた所で、細かい斜拍子が現れていることが分かると思います(「複シャ」と表記)。

また、この例の第4小節後半から、音楽が全体的に半小節ズレたように感じられることも注意して下さい。斜拍子形は、メロディーが半分ズレているので、伴奏が小節の強拍を強調しない場合には全体的にズレたような形に感じられてしまいます。

ショパンは、定期的にベース音を2分音符にすることによって、小節の枠組みが見失われないように促しています。

複斜拍子を用いると長いアナクルーシスが生じます。

つまり、斜拍子で半小節分、先行する側に飛び出したアナクルーシスが、複斜拍子でさらに1/4伸びて3/4となり、そしてもしも複々斜拍子となれば、さらに1/8伸びて7/8となります。

しかしあまり先行する部分が長くなると、基準となる小節から遠く離れてしまうのでバランスが悪くなるため、そういう形は滅多に見られないようです。

冒頭の弱起部分が省略された形

斜拍子形フレーズは、冒頭の弱起部分を省略して用いられる場合もあります。

ショパンのバラード1番の第68小節から始まるメロディーは冒頭が省略された斜拍子形フレーズです。

ベートーヴェンのハンマークラヴィーアソナタの第3楽章も先頭の弱起が1小節のイントロに置き換わっていますが斜拍子形フレーズです。動画はフレーズの形が分かりやすいように速度を上げた演奏になっています。

途中で一瞬ト長調になるとこでフレーズの形も変わっているのが面白いところです。

次はショパンの舟歌から。この例もかなり複雑ですが斜拍子形フレーズをベースにしたものでしょう。

3拍子における斜拍子形

斜拍子はアナクルーシスと構造が共通ですから、アナクルーシスが使われるところでは当然斜拍子形も存在します。次に2拍子系以外の拍子での例を挙げます(先程挙げた6拍子や12拍子は2拍子系の拍子です)。

次の例は3拍子において、小節の2/3が先行側にズレた形です。右手のメロディーは、本当は2つの声部が互い違いに出ていますが、ここではひとまとめにして考えています。

次の2つの例は1/3先行側にズレた形。

まずはモーツァルトから。この後説明しますが、この例で小節の枠を強く意識すると単なるアナクルーシスになります。ここではメロディーの独立した枠を意識しやすいように、強拍に1つだけ音を出して終わる形を選んでいます。

次の例はベートーヴェンの月光ソナタの第2楽章冒頭です。

斜拍子とアナクルーシス(アウフタクト・弱起etc.)やシンコペーションとの関係について

斜拍子は、アナクルーシスやシンコペーションと共通の構造を持っています。

斜拍子のズレた枠を、1つの音符で満たすとシンコペーション(先行側)になります。また、小節の枠が表面に出てズレた枠の後半が隠れてしまうとアナクルーシスになります。

次の例はベートーヴェンの月光ソナタからの例の続きです。斜拍子の音がつながって、いわゆる「食う」と言われる先行するタイプのシンコペーションになっています。

この曲ではそれに伴って、さらに小節の2拍目の音が次のシンコペーションへのアナクルーシスのように感じられるようになっています。これはちょうど、2+1のスウィングのリズムを、1拍前にズラして書いたものと同じです。

次の例は中途半端な部分を抜き出しましたが、いろいろな形が同時に見られると思います。斜拍子の枠が、シンコペーションになったり、アナクルーシスになったりしていることがよく分かるのではないかと思います。

ポピュラー音楽における斜拍子形

斜拍子形はポピュラー音楽でも見られます。ザ・ビートルズに2つ例を見つけましたので挙げて置きます。ただしこれらは、意識的にこのような形を使ったということではなかろうと思われます。

シンコペーションで飾られていますが、次の動画のAll My Lovingは斜拍子をベースにしていると考えられます。

動画は丁度いいものがあったので他の方のものをお借りしました。韓国の方のカラオケ動画みたいですが楽譜が載っているのが好都合でした。

メロディーが小節の3拍目から始まっているところが典型的な斜拍子形です。

直前のメロディーが小節の最初で終わらない時は4拍目から始まる形に変化します。これはその小節の分割が1+2+1に変化するからです。

次の動画のNorwegian Woodは最初の弱起が省略されたタイプの斜拍子です。同じく動画は借り物です。

カテゴリー:音楽理論