ショパン、スケルツォ第2番のリズムその2(mm.265–467)

mm.265–309

引き続き、高次小節を示すために譜例には複縦線を用います。

上の譜例の最初の4小節のリズムは、mm.5–8(mm.29-32)のリズムを用いています。ということは、m.265とm.266の間で音が動いて終わるのではなく、次の譜例に示したように、m.266からm.269までのウラシャのリズムを考えるべきだということになります。そして同様に、m.270からm.273までのウラシャのリズムを考えます。

そしてよく見ると、m.265がトニック、そして次の小節で他の和音にずれて、m.269でまたトニックに戻るという運動を、m.270からも繰り返していますので、mm.265–272の8小節はスカート構造をなしているということが分かります。ただしm.273はトニックに入る前に倚和音としてドミナントが挿入されていると考えます。

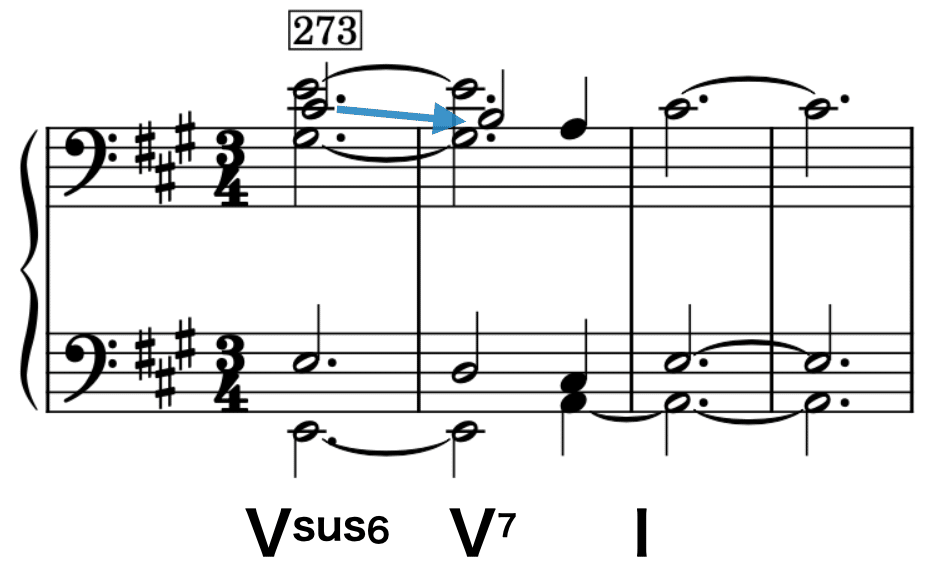

m.273のC#音は下がって属和音のE7の5度音に整うもので、言わばsus6とでも呼ぶべきものです。ショパンはこの和音を好んで用いました。属和音の5度音、つまり調の2度音を調の3度音に上げた形の和音で、普通はメロディーが3-2-1と下がってトニックに入ります。この例では7thの音が後から出ますが、7thとsus6の音をぶつけると、ショパン好きにはたまらない響きが生じます。

mm.277–280も2小節+2小節のスカート構造をなしています。ただしこれは平行短調である嬰ヘ短調の属和音(C#メジャー)を軸にするスカート構造です。嬰ヘ短調と見なす場合は半終止ということになりますが、C♯のフリギア調の主和音であると言っても構いません。

なお、次の譜例に示す通り、m.277からの左手にウラシャのリズムが現れていることに注意してください。

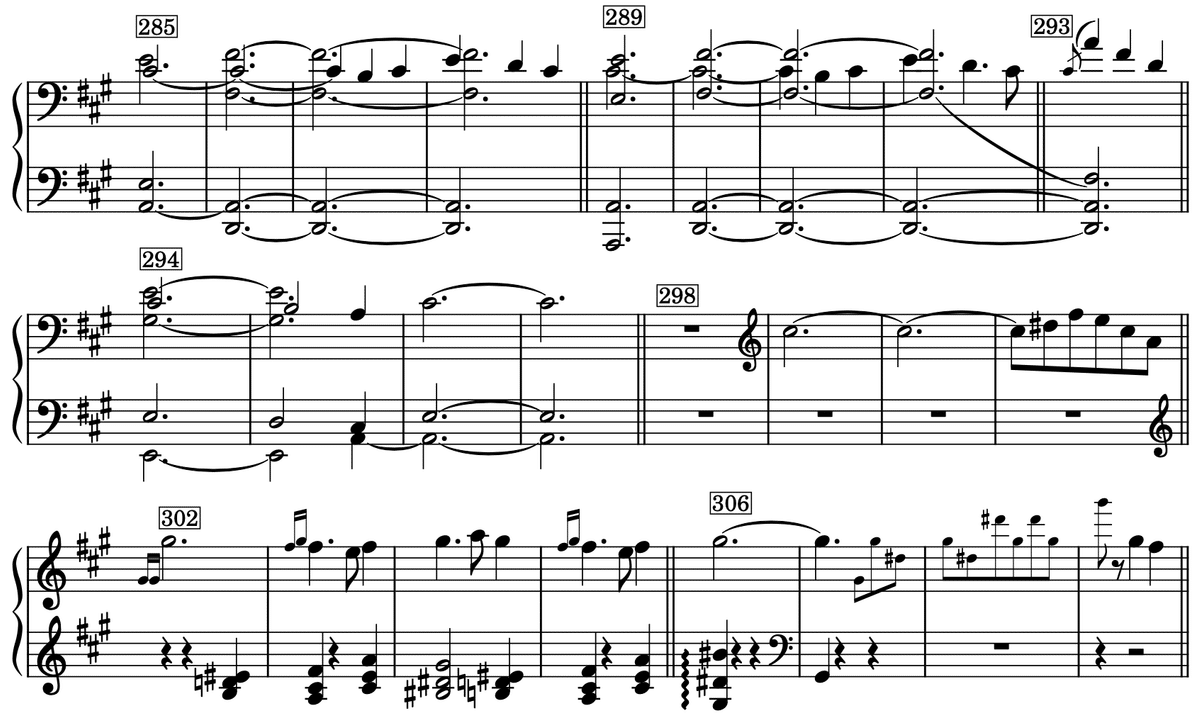

次の譜例に進みましょう。直前がC#メジャーの和音で終わったのにも関わらず、m.285は再びAメジャーの和音で開始します。高次小節を感じる文脈では、新しい部分をこのように突然の転調で始めることが比較的容易になります。それは直前の部分が完全に終結したという印象が、高次小節を明確にするほど、強くなるからです。

m.293で、すでに言及してある1小節の挿入が起こっています。このスケルツォでは、この挿入があと2回あります。

mm.298–301の4小節は転調のための挿入です。さりげなく、D♯を含む音階へと変化しています。メロディーがm.299から始まるのはウラシャのリズムが背後にあるからです。

m.302からはさっきと調を変えて、同じ形を出しています。ここでも、G#のフリギア調と言っても問題ありませんが、m.310から始まる部分が嬰ハ短調なので、半終止と呼ばれるのが普通でしょう。しかし別に属和音で止めて音楽の進行を保留しているわけではありません。単に、この部分の終わりの和音が、次から始まる部分から見ると属和音に当たるというだけの話です。

mm.310–333

m.310から、いや正確にはm.309の2拍目からは、リズムがガラッと変わります。私が斜拍子と呼ぶリズムの3拍子ヴァージョンとなります。

斜拍子というのは偶数拍子の場合ですと、小節の半分の大きさのアナクルーシスを常に伴うリズムということになります。モーツァルトのトルコ行進曲が斜拍子リズムを持った曲の代表例ですから参照してみてください(次の譜例右)。このスケルツォのm.310からの形は常に、上声と内声が交互に4分音符2つ分が先に出た形を維持しています。なお、3/4拍子の斜拍子は4分音符が1つ出たタイプもあります。ベートーヴェンの月光ソナタ第2楽章がその代表例となります(次の譜例下)

m.310から、ベースが1-2-m3-7と動いて再び1-2-m3と進んでいます。ここでは短音程だけをmで示しています。ここで再び7に行けば繰り返すことができるので、完全にスカート構造となります。しかしここではm3から半音上げて1-2-m3-3とし、次に4に当たる下属調に進んでいます。このような形も、スカート構造の変形として理解することができます。

m.318で下属調に進んだ後も再びベースが1-2-m3-7と動いています。これも繰り返しの途中で進行が変化します。m3に当たるA音でベースが足踏みし、この和音をivの和音と再解釈する形で、次に嬰ハ短調の属七の和音が導かれます。このように2つのスカート構造を転調しながら連続させるとゼクエンツと同じ効果を得ることができます。ゼクエンツ・スカート構造と呼ぶことができるでしょう。

m.326の嬰ハ短調の属七の和音の和音は、第1転回形の主和音と交代して2小節単位の小さいスカート構造を形成します。これはm.332でホ長調の属七の形を出して終わります。mm.326–334はさらに8小節の高次小節をなしていると言えますが、高次小節の中でメロディーが終わりを迎えることによって、m.334以降との区切りが明瞭にっています。もしスカート構造が連続したまま次の部分に入る場合には、畳み掛けるような怒涛の展開となっていたでしょう。

m.333には2つの4分音符が出ています。これは次の部分へのアナクルーシスにはなっていますが、次から始まるリズムの不可欠な要素にはなっていません。なぜならば、次から始まるリズムが斜拍子形ではないからです。

mm.334–365

m.334からの部分のリズムは再びガラッと変化します。よく見るとmm.334–341とmm.342–349は同じもので、先頭がトニックで末尾がドミナントである形をしています。つまり8小節+8小節のスカート構造をなしています。

それに続くmm.350–357も4小節+4小節のスカート構造となっています。このように、大きなスカート構造の後に小さなスカート構造を続けるというのは、終結する際によく見られるパターンです。

そしてm.358からの8小節はスカート構造の終わった後によく見られる部分で、余韻のようなものです。このスケルツォでも何度も経験しているものです。例えばmm.257–264や、mm.281–284などがそれに当たります。

ところで、m.358からの8小節の右手の動きは、3拍子には聞こえません。というのも、明らかにm.360の3拍目から下降が始まっているからです。m.362も、そこから4小節グループが始まる感じが全くしません。よって次の譜例のような形として理解したほうが良さそうです。ただし、下降はこの譜例では同一の音形を5回出していますが、2拍子の曲であれば4回がバランスの取れた形となっていたはずです。しかしそうすると本来の3拍子の1拍目ではないところで下降が終わってしまいます。そうなるとその後に続く音楽を小節線の通りの3拍子で始めるのが難しくなりますから、下降を多く行ったのでしょう。

mm.366–467は、mm.265–367のほぼ繰り返しですので省略します。小節数が異なっているのは、1小節の挿入が2回起こるからです。

中間部は長いので、続きは次の記事にしましょう。

カテゴリー:音楽理論