マルクス『資本論』試論①

本稿のPDF版は下記リンク先からDLできます.

荒川幸也「マルクス『資本論』試論①」(researchmap)

1 はじめに

本稿では、マルクス(Karl Marx, 1818―1883)の主著の一つである『資本論』(Das Kapital)の読解を試みる。以下では、『資本論』第一巻・第一部(Erster Band, Buch 1)のドイツ語初版(1867)、ドイツ語第二版(Zweite verbesserte Auflage, 1872)、フランス語版(Le capital,1872―75)、ドイツ語第三版(Dritte vermehrte Auflage, 1883)のテクストをそれぞれ参照する。

現在日本で流通している『資本論』の邦訳は、基本的にディーツ版を底本としている。これはかつてディーツ出版から出版された『マルクス・エンゲルス著作集』(Marx Engels Werke, Bd. 23, 1962)に収録されたものである[i]。ディーツ版のテクストには、エンゲルス(Friedrich Engels, 1820―1895)の校閲・編纂したドイツ語第四版(1890)を元にして、マルクス=レーニン研究所による校訂が施されている。これに対してドイツ語初版には、第二版以降には見られない語の強調などがあり、マルクスの論点がどこにあるのかが第二版以降よりも明確に示されている。その点だけでもドイツ語初版はマルクス自身が監修したフランス語版と並んで参照されるべき特別な意義を持っている。

[i] ディーツ出版に関して詳しくは、的場2001を参照。

2 マルクス『資本論』第一巻

2―1 標題紙

まずは『資本論』第一巻の標題紙をご覧いただきたい(図1)。

『資本論』の正確なタイトルは、『資本――政治経済学の批判』(Das Kapital, Kritik der politischen Oekonomie, 1867. 以下『資本論』と略記)である。『資本論』は『政治経済学の批判のために』(Zur Kritik der politischen Oekonomie, 1859. 以下『経済学批判』と略記)の続編として位置付けられている(『資本論』ドイツ語初版「序文」より)。『資本論』のサブタイトルには、いわば前編たる『経済学批判』とほぼ同じものが付けられている。「ほぼ」というのは、『経済学批判』ではそのタイトルに「Zur」が付いていたが、『資本論』のサブタイトルには「Zur」が付いていないからである。この「Zur」の有無によって、何か特別な意味の違いがあるのだろうか。大谷禎之介(1934―2019)によれば、「Zur」の有無については特に気にするほどの意味の違いはないのだという。

独文タイトルは « Zur Kritik der Politischen Oekonomie » である。先頭の zur(zu der)は「に寄せて」という意味だから、この書の英語版のタイトルは"A Contribution to the Critique of Political Economy"であり、フランス語版では « Contribution à la critique de l'économie politique » と訳されている。日本ではこれまで、ほとんどの訳書が、このzurは無視して、たんに「経済学批判」と訳してきた。一九〇四年刊行のストウン訳でも、背のタイトルは"Critique of Political Economy"となっている。この扱いは、マルクスが彼の書簡のなかで、「ぼくの『経済学批判[Kritik der Politischen Oekonomie]』」(一八五九年二月一日付ヴァイデマイアー宛の手紙、MEGA III-9-294; MEW 29-572)とか、「私自身が刊行した「経済学批判[criticism of political economy]」」(一八六〇年六月二日付ベルラタン・フォン・セメレ宛の手紙、MEGA III-11-25; MEW 30-551)とか、「ぼくの批判[Kritik]」(一八六二年八月二〇日付エンゲルス宛の手紙、MEGA III-12-212; MEW 30-280)とか、「私の経済学批判[Kritik der Pol. Oek.]」(一八六二年一二月二八日付クーゲルマン宛の手紙、MEGA III-12-296; MEW 30-639)と書いているところを見ても、マルクス自身がこの書を、zurなしの『経済学批判』と呼んでもいいと考えていたことがわかるのであり、不当ではないであろう。一八六二年一二月二八日付クーゲルマン宛の手紙のなかでは、『資本』という独立の著作には、著書『経済学批判』と同じ「経済学批判[Zur Kritik der Pol. Oek.]」というサブタイトルを付けるつもりだ、とマルクスは書いたが、マルクスがのちに『資本論』に付けたサブタイトルは、zurのない「経済学批判[Kritik der politischen Oekonomie]」であった。

そもそもマルクスがタイトルに「Zur」を付けたのは『経済学批判』が初めてではない。マルクスがルーゲ(Arnold Ruge, 1802―1880)と共に編集した『独仏年誌』(Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844)には、マルクスの「ユダヤ人問題に寄せて」(Zur Judenfrage)と「ヘーゲル法哲学批判のために・序説」(Zur Kritik der Hegel'schen Rechts-Philosophie, Einleitung.)が掲載されているが、いずれのタイトルにもマルクスは「Zur」を付けている。というより、フォイエルバッハ(Ludwig Andreas Feuerbach, 1804―1872)が『ハレ年誌』(Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst)に「ヘーゲル哲学批判のために」(Zur Kritik der Hegel'schen Philosophie, 1839)というタイトルで先に載せていた(図2)ので、マルクスのタイトルセンスは二番煎じの感が否めない。少なくとも一八四五年のいわゆる「ドイツ・イデオロギー」や「フォイエルバッハ・テーゼ」の時点でのマルクスがフォイエルバッハを思想的には批判しえたとはいえ、それ以前のマルクスはいわばフォイエルバッハの亜流であった。

2―2 〈政治経済学〉とは何か

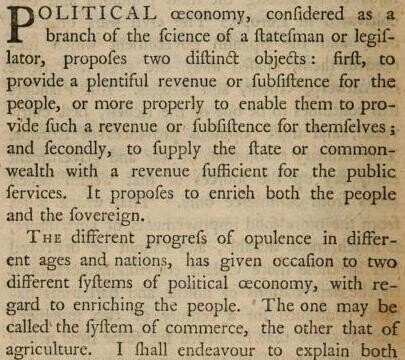

ところでマルクスが『経済学批判』や『資本論』において「批判(Kritik)」の対象とする〈政治経済学〉とは一体何であろうか。スミス(Adam Smith, 1723―1790)は例えば、『国富論』(1776)の中で〈政治経済学〉について次のように述べている。

政治経済学は、政治家や立法者の科学の一分野として考えた場合には、二つの明確な目的がある。第一に、国民に十分な収入や食料などの生活物資を提供すること、つまり、より適切にいえば、国民が自分自身で、そのような収入や食料などの生活物資を入手できるようにすることであり、第二に、十分な公共サーヴィスを提供するための収入を、国家ないし共和国にもたらすことである。それが提案することは、国民と統治者の両方を豊かにすることなのである。

さまざまな時代と国における富裕のさまざまな進歩は、国民を富ませることについて、二つの異なった政治経済学の体系を生み出してきた。ひとつは重商主義の体系、もうひとつは、農業の体系と呼ぶことができよう。

スミスによれば、〈政治経済学〉には二つの目的がある。それは第一に、国民の生活に必要な消費財を適切に分配することであり、第二に、国家が公共財を十分に提供するための租税収入を確保することである。その限りでスミスのいう〈政治経済学〉は、政治的領域(政府)と経済的領域(市場)の両方を対象とする、「政治家や立法者の学問(science)」として構想されていた。

これに対して、マルクスは『資本論』において〈政治経済学〉をどのように「批判」するのであろうか。さしあたり、マルクスは『資本論』の中で〈政治経済学〉に対して次のような評価を下している。

ところで、政治経済学は、不完全ながらも、価値と価値量とを分析し、これらの形式のうちに隠されている内容を発見した。しかし、政治経済学は、なぜこの内容があの形式をとるのか、つまり、なぜ労働が価値に、そしてその継続時間による労働の計測が労働生産物の価値量に、表わされるのか、という問題は、いまだかつて提起したことさえなかった。

ここでマルクスは〈政治経済学〉の価値論に着目している。そのポジティヴな評価としては、従来の〈政治経済学〉が「不完全ながらも、価値と価値量とを分析し、これらの形式のうちに隠されている内容を発見した」点が挙げられている。その際に、価値(価値量)の「形式のうちに隠されている内容」とは、他ならぬ労働であり、その理論的発見者はペティ(William Petty, 1623―1687)であるが、それは後にスミスやリカード(David Ricardo, 1772―1823)らの〈政治経済学〉における労働価値説として引き継がれた。これに対して、そのネガティヴな評価としては、「なぜこの内容があの形式をとるのか、つまり、なぜ労働が価値に、そしてその継続時間による労働の計測が労働生産物の価値量に、表わされるのか、という問題」を〈政治経済学〉が提起してこなかった点が槍玉に挙げられている。したがって、こうした問題提起を具体的に展開することが、マルクスによる〈政治経済学〉批判の課題であったに違いない。

2―3 『資本論』の邦訳者たち

『資本論』の日本語への翻訳を初めて部分的に行ったのは安倍磯雄(1865―1949)である。その完訳を初めて完遂したのは高畠素之(1886―1928)である[ii]。

1867(慶応3)年、カール・マルクスは『資本論』の第1巻を刊行し、その16年後に没した。その『資本論』は、日本において安倍磯雄により初めて部分翻訳がなされ、1909(明治42)年5月から『社会新聞』に6回掲載された。この後、安倍による完訳が行われることはなく、1919(大正8)年に松浦要と生田長江による翻訳がそれぞれ刊行されたが、様々な人々から誤訳の多さを批難されたことにより、翻訳は再び中絶した。そうした中、高畠素之による翻訳が進み、1920(大正9)年6月から刊行が始まり、最終的には1924(大正13)年七月に最後の巻を刊行して、『資本論』全3巻の翻訳を完成させるのであった。

新藤雄介(1983―)によれば、「1909(明治42)年に安倍磯雄の部分訳が始まりながら、『資本論』の全体が日本語で読めるようになるためには、1924(大正13)年の高畠素之による完訳まで、約15年間も引き延ばされてしまった」(新藤2015: 103)のであり、そうしたなかで山川均(1880―1958)の『資本主義のからくり』がよく読まれたのだという。

ちなみにここで登場した安倍磯雄・山川均・高畠素之の三名には共通点がある。それは、かれらが皆、同志社中退生であり、つまりキリスト教の学校を経て社会主義者になったという点である。もちろんこうした共通点は単なる偶然かもしれない。だが、それでもなお当時の同志社が、のちに社会主義者となる彼らにとって、いかなる役割を果たしたのかという点において、非常に興味深い。

安倍磯雄、山川均、高畠素之は、そろって同志社中退生である。もっとも安倍磯雄の場合は同志社英学校正課卒業後、神学科に入学したが、グリーン博士の旧約聖書講義のことから、入学十一日にして親友村井知至とともに退学したのである。この中退生たちは、いずれも第一級の社会主義者である。しかも、彼らがともにキリスト教から社会主義へはいっていったという点で、さらには高畠が初めて完訳した資本論の紹介という点で共通の経歴をもっているのである。

彼らがキリスト教から社会主義者になった理由はどこにあるのだろうか。もしかすると、彼らの目指す理念が、キリスト教では実現できず、次第に社会主義のうちに求められるようになったのではないか。その裏には、彼らの時代が抱える社会問題――労働や貧困の問題など――があったことは想像に難くない。

[ii] 日本における『資本論』翻訳史について詳しくは、斎藤・佐々木2017を参照。

2―4 第一部「資本の生産過程」

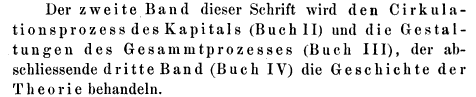

『資本論』第一巻第一部は「資本の生産過程」である。ドイツ語初版「序文」によると、資本論の体系構想は次のように予告されていた。

本書の第二巻は、資本の流通過程(第二部)と総過程の諸形態(第三部)とを、最後の第三巻(第四部)は理論の歴史を取り扱うことになるであろう。

だが、この予告はマルクス自身によっては果たされなかった。『資本論』第二巻・第三巻は未完成のまま、マルクスが亡くなってしまったからである。マルクスの没後に公刊された『資本論』第二巻「資本の流通過程」と第三巻「資本主義的生産の総過程」は、マルクスの遺稿をもとにしてエンゲルスが主導的に編纂したものである[iii]。マルクスは『資本論』ドイツ語第二版「後書」において、初版からの変更点について次のように述べている。

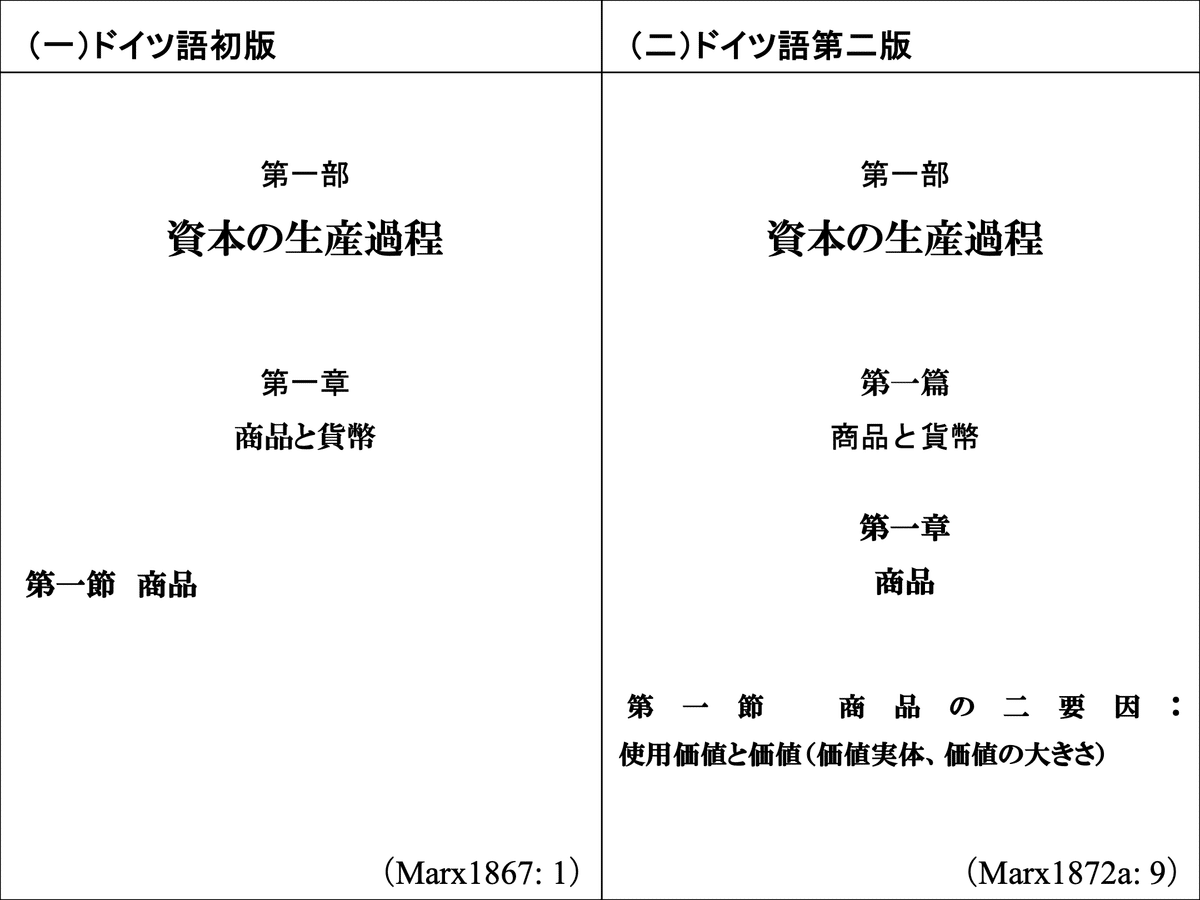

初版の読者にはさしあたり第二版で加えられた変更について報告しておかなければならない。篇章の分け方が見わたしやすいものになったことは、一見して明らかである。追加した注は、どこでも第二版への注と明記してある。

篇章の区分は具体的にどのように変更されているのだろうか。『資本論』冒頭を見比べてみよう(表1)。

(一)ドイツ語初版

(二)ドイツ語第二版

ドイツ語第二版では「篇(Abschnitt)」が追加されたことに伴って、その下の節タイトルにも「商品の二要因 使用価値と価値(価値実体、価値の大きさ)」が加えられている。些細な違いではあるが、ここからマルクスが『資本論』第二版において篇章の区分の改善に努めた跡が窺える。

[iii] ここでは『資本論』のプラン問題には立ち入らない。プラン問題について詳しくは大谷2019を参照。

3 第一章「商品」

3―1 訳文

『資本論』第一巻・第一部・第一章「商品」冒頭は次の文章から始まる。

(一)ドイツ語初版

資本主義生産様式が支配する諸社会の富は、一箇の「膨大な商品集合(ungeheure Waarensammlung)」(原註一)として現れる。個別の商品は、その社会の富の要素形式(Elementarform)として現れる。我々の研究は、したがって商品の分析でもって始まる。

(二)ドイツ語第二版

資本主義生産様式が支配する諸社会の富は、一箇の「膨大な商品集合(ungeheure Waarensammlung)」(原註一)として現れる。個別の商品は、その社会の富の要素形式(Elementarform)として現れる。我々の研究は、したがって商品の分析でもって始まる。

(三)フランス語版

資本主義生産様式が支配する諸社会の富は、一箇の「膨大な商品蓄積(immense accumulation de marchandises)」(原註一)として示される。この社会の富の要素形式(forme élémentaire)である商品の分析が、したがって我々の研究の出発点となる。

(四)ドイツ語第三版

資本主義生産様式が支配する諸社会の富は、一箇の「膨大な商品集合(ungeheure Waarensammlung)」(原註一)として現れる。個別の商品は、その社会の富の要素形式(Elementarform)として現れる。我々の研究は、したがって商品の分析でもって始まる。

ここで「個別の(einzelne)」や「現れる(erscheint)」などの用語は、おそらくヘーゲルの用語法を援用していると思われる。つまり、マルクスは現象学的方法を用いて『資本論』を叙述しているのである。この点から、マルクスが「ヘーゲルの弟子」であることを宣言したことの意味も了解されよう。

3―2 フランス語訳における表現の問題

これに対してフランス語版は、ドイツ語版の「現れる(erscheint)」という言葉を「〔暗に〕示される(s'annonce)」と訳しており、この点でフランス語版はマルクスの現象学的方法が見え難くなってしまっている。フランス語版は、「商品」の(ヘーゲル的な)個別性(Einzelnheit)の観点が脱落してしまっており、残念ながら『資本論』の現象学的方法を十分に表現できていない。実際、『資本論』のフランス語訳における表現の問題に関して、エンゲルスはマルクスに対して次のような苦言を呈していた[iv]。

きのう僕はフランス語訳で工場立法にかんする章を読んだ。この章を洗練されたフランス語に移した手練には敬意を表しながらも、やはり僕はそれをこのみごとな章のためには残念に思う。力強さも活気も生命もなくなっている。平凡な文筆家にとっての、ある種の優雅さをもって自分を表現することの可能性が、ことばの強勢を代償として買い取られているのだ。このような現代の規則ずくめのフランス語をもって思想を表すということは、ますます不可能になってくる。窮屈な形式論理のためにほとんど至るところで必要になってきた文章の置き換えによってだけでも、すでに叙述からいっさいの特異なもの、いっさいの活気あるものを奪い去っている。英訳のさいにフランス語を基礎にすることは,僕は大きなまちがいだと考えたい。英訳では原文の力強い表現が弱められる必要はない。固有な弁証法的な箇所でやむをえず失われるものは、ほかの多くの箇所における英語のより大きな力強さと簡潔さとによって償われるのだ。

エンゲルスが『資本論』フランス語訳のうちに見てとったのは、『資本論』のドイツ語原文に存在した「いっさいの特異なもの、いっさいの活気あるもの」の喪失という限界であった。フランス語訳では、「固有な弁証法的な」表現が失われることで、「窮屈な形式論理」に置き換えられてしまっている。これは、マルクスの文章の良き理解者であったエンゲルスにとっては、決して無視することのできない極めて重要な表現の問題であった。

[iv] 『資本論』フランス語訳の表現の問題に関しては、櫻井2021を参照。

3―3 『経済学批判』の叙述との比較

ここで「膨大な商品集合(ungeheure Waarensammlung)」という言葉は、『経済学批判』(1859)の第一篇「資本一般」、第一章「商品」冒頭の箇所から引用されている[v]。

一見したところ、市民的富は、一箇の膨大な商品集合として、個別の商品は、市民的富の要素的定在として現れる。しかし、どんな商品も、使用価値と交換価値という二重の観点の下に置かれている。

『経済学批判』のこのパラグラフを『資本論』の冒頭のパラグラフと比較すると、両者の間では議論の運び方に変更が加えられていることがわかる。というのも、『経済学批判』のマルクスはここで「しかし(aber)」という接続詞を用いることによって、市民的富の「要素的定在」として現れる「個別の商品」が「単一なるもの(ein-zelne)」であるにもかかわらず、その内には単一ならざる「二重の観点」が含まれているというパラドックスを表現しているのであるが、これに対して『資本論』のマルクスはその冒頭で「使用価値と交換価値」という商品の二面性は伏せておいて、「したがって(daher)」という接続詞を用いることによって「商品の分析」を研究の出発点に据えるという論理だけを示している。

『経済学批判』では「市民的富(bürgerliche Reichthum)」とされていた箇所が、『資本論』では「資本主義生産様式が支配する諸社会の富(Der Reichthum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht)」へと変更されている。沖公祐(1971―)によれば、この「富(Reichthum)」は、スミスの『国富論』を「強く意識した(原文ママ)書かれたもの」(沖2019: 28)であり、スミスによる「富」に対する間違った問いの立て方を、マルクスは正しく問い直したのだと述べている[vi]。

『経済学批判』では、「富」を「市民的」と形容することによって、国家(政府)とは区別された、経済的領域(市場)としての「市民社会bürgerliche Gesellschaft」における富として言及されていた。これに対して、『資本論』では、「資本主義生産様式が支配する諸社会」として、その社会がいかなる生産様式に支配されているのかという、その内実が明らかにされている。

[v] 『資本論』では「膨大な商品集合(ungeheure Waarensammlung)」という箇所に註が付され、『経済学批判』(1859)の「四頁」からの引用であると記述されているが、これは誤植であり、正確には「三頁」からの引用である。

[vi] 「『国富論』は「富とは何か」という問いに答えようとした書物だと言える。この問いに対し、スミスは、余剰(ストック)としての貨幣(財宝)のみを重視する重商主義は富の偽の見かけ(仮象)に惑わされていると批判した上で、真の富は必要(フロー)であると答えた。マルクスは、この答えを退けたが、それだけではない。『資本論』冒頭の一文が示しているのは、スミスの問いの立て方そのものが誤っているということである。立てるべき問いは、「富とは何か」ではなく、特定の生産様式が支配する社会の下で「富はどう現れるか」である。」(沖2019: 45)。

3―4 「膨大な商品集合」とは何か

なお「ungeheure」にはこれまでにいくつかの解釈が施されてきた[vii]。的場昭弘(1952―)は、この「ungeheure」をオットー(Rudolf Otto, 1869―1937)の『聖なるもの』(Das Heilige, 1917)における議論と結びつけて、「畏れ多い商品集積」と解釈している(的場・佐藤2011=2016)。熊野純彦(1958―)は,「カントによれば,なんらかの対象はその量が対象の概念を破壊するほどのものとなるとき「とほうもない」と呼ばれる」(熊野2013: 38)と述べた上で,『経済学批判』で言及されたロンドンの光景の箇所から引用している[viii]。沖もまた、熊野と同じ『経済学批判』のロンドンの光景の箇所から引用しつつ[ix]、「マルクスの「商品の集まり」はいわば有機体(生物)である」(沖2019: 41)という見解を示している。

「ungeheure」は、文字通りには「怪物的な」ものを意味し、したがって「不気味な」ものというニュアンスを持っていた。そこから転じて十八世紀末頃からは、主に「量の過剰さ」を意味するようになった。フランス語版では「immense」と訳出されているが、「immense」には「ungeheure」が持っている「怪物的な、不気味な」ものというニュアンスが感じられない。文学的な表現ではあるとはいえ、やはりマルクスがわざわざ引用符を付けてまで引用している意味を理解するためには、「ungeheure」が本来的に持っている「怪物的な、不気味な」というニュアンスを汲み取り損ねてはならないであろう。

[vii] 「ungeheure」について詳しくは、臼井2001を参照。

[viii] 「ロンドンのもっともにぎやかな通りには、商店がくびすを接して立ちならび、ショーウィンドーには世界のあらゆる富が、インドのショール、アメリカのレヴォルバー、中国の陶磁器、パリのコルセット、ロシアの毛皮製品、熱帯地方の香料がきらびやかに輝いている。だがこれらすべての現世の享楽品はそのひたいに宿命的な白い紙片を貼付され、その紙片にはアラビア文字が、ポンド、シリング、ペンスという、ラコニアふうの文字とともに書きこまれている。これこそが、流通にあらわれている商品のすがたなのである。」(熊野2013: 38、Marx1859: 65)。

[ix] 「在庫がうずたかく積まれた倉庫が建ち並び、商店のショーウィンドウは陳列された商品で溢れ返っている。これが「巨大な商品の集まり」の具体的なイメージだとすれば、マルクスの言う富とは、スミスが少なくければ少ないほどよいと考えたストックそのものであることが分かる。」(沖2019: 40)。

3―5 「要素形式」とは何か

『経済学批判』から『資本論』にかけてこのように議論の運び方に変更が加えられたことにより、「要素形式」の持つ意味合いも変化したのではないだろうか。

入江幸男(1953―)によれば、「エレメント」には三つの意味がある。すなわち⑴原義としての元素(Urstoff)の意味、⑵転義としての構成要素(Bestandteil)の意味、⑶固有の活動領域の意味の三つである[x]。では、個別の商品が「要素形式」として現れるとマルクスが述べた際の「要素(Elementar-)」は、一体いずれの意味で用いられているのであろうか。商品とは労働生産物であるから、少なくとも⑴の元素の意味ではない。これは一見すると、⑵「構成要素」の意味で用いられているように思われる。なぜなら、「個別の(einzelne)」という形容詞が、まさに商品が社会の富の「構成要素」として現れることを十分に示唆しているからである。しかしながら、もし同時にそれが⑶「固有の活動領域」の意味でも用いられているとしたら、どうだろうか。もし「個別の商品」が何らかの「固有の活動領域の形式」として現れているものだとしたら、「個別の商品」という「エレメント」で活動しているその実体は一体何であろうか。その正体はここではまだ入念に隠されているが、後述されるようにおそらくそれは「抽象的人間的労働」であろう。

[x] 「エレメント(Element)といえば、哲学史上では、ひとは直ぐに、ギリシャ哲学の四大エレメント(地・水・風・火)を想起する。この場合、エレメントとは、元素(Urstoff)の意味である。一般には、この元素の意味からの転義で、構成要素(Bestandteil)の意味で使われることが多いと思う。エレメントには、これらの周知の意味の他に、本来の乃至固有の活動領域という意味がある。この意味のエレメントの説明でよく例に挙げられるのは、魚のエレメントは水である、鳥のエレメントは空気である等、また悪例を挙げるならば、女のエレメントは家庭であるというものもある。」(入江1980: 69)。

文献

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?