ヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』試論

はじめに

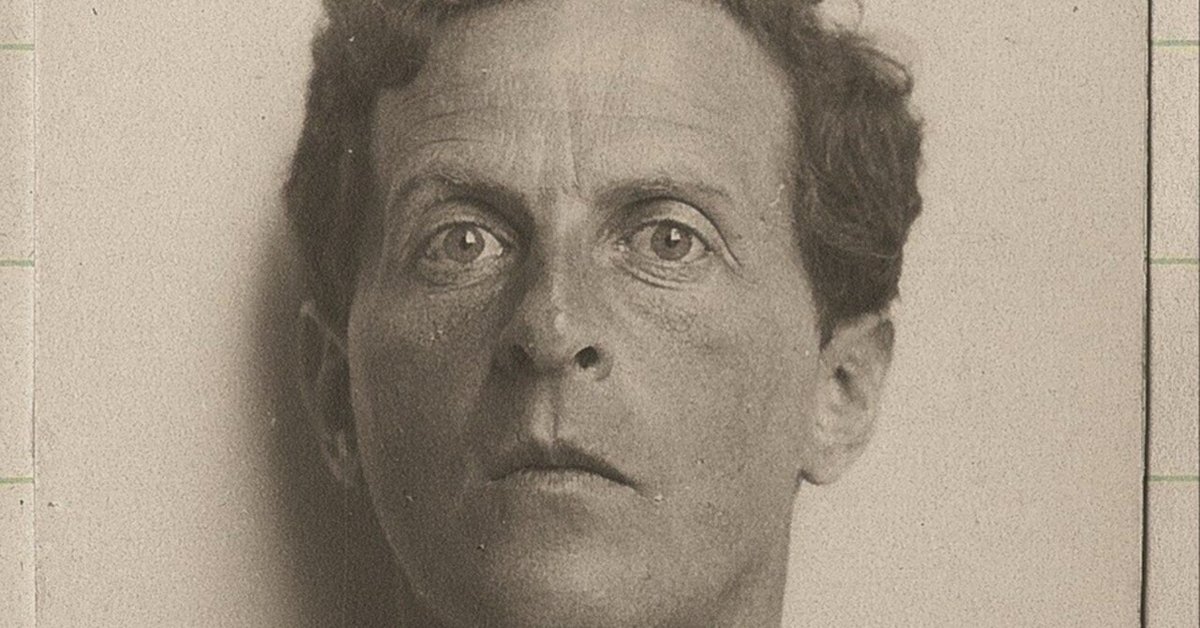

以下では,20世紀を代表する哲学者であるルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン(Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951)の主著『論理哲学論考』(Logisch-Philosophische Abhandlung, 1921. 以下『論考』と略す)を読む.

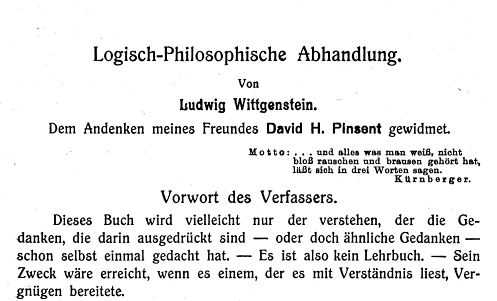

『論考』初版とラッセルの序文

『論考』は,今日では“Tractatus Logico-Philosophicus”というラテン語タイトルで知られている.だが,最初にそれが掲載された時には,ドイツ語で„Logisch-Philosophische Abhandlung“というタイトルが付けられていた.

『論考』初版には,ヴィトゲンシュタインのケンブリッジ時代の師であるバートランド・ラッセル(Bertrand Arthur William Russell, 1872-1970)による序文が付されている.ヴィトゲンシュタインは1911年にケンブリッジに来て,そこでラッセルと議論して過ごした.その後ラッセルはヴィトゲンシュタインを自身の論理学の後継者と見做すも,1914年には仲違いしたという(野村2007).

『論考』における論理的階層構造

まず最初に『論考』におけるヴィトゲンシュタインの叙述様式について簡単に触れておこう.叙述様式に関してヴィトゲンシュタイン自身は命題1に次のような注を付けている.

*)諸々の個別の命題の番号としての10進数は,私の叙述のうちにある諸命題の論理的な重みを,つまり強調を示している.諸命題 n.1,n.2,n.3 等々は,その命題 No. n への註である.諸々の命題 n.m1,n.m2 等々は,命題 No. n.m への註である.そしてそれが延々と続く.

ヴィトゲンシュタインは『論考』の叙述において,命題への番号の付け方によって,論理的な階層構造を表現したのである.例えば,下1桁目の番号(1.11)の命題は,下2桁目の番号(1.1)の命題への「註 Bemerkungen」である.

〈世界〉とは何か

『論考』は〈世界 Welt〉についての命題から出発する.

1 世界とは,成立していることがらの,すべてである.

1.1 世界とは,諸事実の総体であって,〔単なる〕諸物の総体ではない.

1.11 世界は,諸事実によって規定され,そしてその事実がすべての事実であることによって規定されている.

1.12 というのも,諸事実の総体が規定するものは,何が成立しているのか,そしてまた,何が成立していないのかであるからだ.

1.13 論理的空間の中にある諸事実が世界である.

1.2 世界は諸事実へと分解される.

1.21 他のすべてのことの成立・不成立を変えることなく,あることが成立していることも,成立していないことも,ありうる.

ここでヴィトゲンシュタインは〈世界 Welt〉を「成立していることがらの,すべて alles, was der Fall ist」であると説明している.„was der Fall ist“を「成立していることがら」と訳すのは何だか仰々しい感じがする.„Fall“は動詞„fallen“の名詞形であり,「落下,陥落,【英: case】場合,【法】事件,【言】格」等の意味を持つ.ドイツ語の„Fall“は,古代ギリシア語“πτῶσις”であり,ラテン語の„casus“に該当するが,これらの語はどうして「落下」と「事件」という別の意味を持つのだろうか.それはおそらく「落ちる」ということが,日常からすれば思いがけない不慮の出来事だからである.その出来事は,人類の意志や推論をも超越していると思われる.〈世界〉とは,「思いもよらない出来事であるもの was der Fall ist」の,すべてである.

1 世界とは,成立していることがらの,すべてである.

ヴィトゲンシュタインがこの「成立していることがら was der Fall ist」をどのように説明しているのかを見てみよう.

2 成立していることがら,すなわち事実とは,諸事態の存立である.

ここで「成立していることがら was der Fall ist」が「事実 Tatsache」と言い換えられている.„Tatsache“というドイツ語は,「行為 Tat」と「事柄 Sache」の組み合わせであり,要するに「為された事柄 Tatsache」のことである.

1.1 世界とは,諸事実の総体であって,諸物の総体ではない.

ヴィトゲンシュタインは,命題1における「成立していることがらのすべて alles, was der Fall ist」を「事実 Tatsache」と言い換えて,命題1.1では〈世界〉のことを「事実の総体 Gesamtheit der Tatsachen」だと表現している.その際に,ヴィトゲンシュタインは「諸事実の総体 Gesamtheit der Tatsache」と「諸物の総体 [Gesamtheit] der Dinge」とを区別しているが,両者の違いはどこにあるのだろうか.「諸物の総体」が「物ども」の把握である自然学的世界観に基づくと考えるならば,「諸事実の総体」はその中に「物ども」をアクターとして組み込む歴史記述的世界観に基づいているのではないだろうか.その場合,ブリュノ・ラトゥール(Bruno Latour, 1947-)の理論を源流として近年注目が集まっているアクターネットワーク理論(Actor-network-theory, 通称ANT)が扱っているものは,ヴィトゲンシュタインのいう「諸事実の総体 Gesamtheit der Tatsach」と「諸物の総体 [Gesamtheit] der Dinge」のどちらにより近いと言える/言えないであろうか.

〈事態〉とは何か

ヴィトゲンシュタインは「成立していることがら was der Fall ist」=「事実 Tatsache」を説明するために,さらにこれを「諸事態の存立 Bestehen von Sachverhalten」と表現しているが,この〈事態 Sachverhalt〉とは一体何であろうか.ヴィトゲンシュタインは次のように述べている.

2.01 事態とは,諸対象(諸々のことがら・物ども)の一つの結合である.

ここで「諸々のことがら Sachen」と「物ども Dingen」がいずれも「諸対象 Gegenstände」として,〈事態 Sachverhalt〉の名の下にひとまとめにされている.〈事態 Sachverhalt〉とは,「ことがら Sache」と「関わり Verhalt」の組み合わせであり——「ことがら Sache」とは実在的な「物 Ding」以上にその本質をも穿つような言葉であるから——よりメタな関係性の表現であるともいえよう.

2.01 事態とは,諸対象(諸々のことがら・物ども)の一つの結合である.

(つづく)

文献

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?