「日本国憲法」試論①

本稿のPDF版は下記リンク先からDLできます。

荒川幸也「「日本国憲法」試論①」(researchmap)

はじめに

以下では「日本国憲法」を読む。

凡例

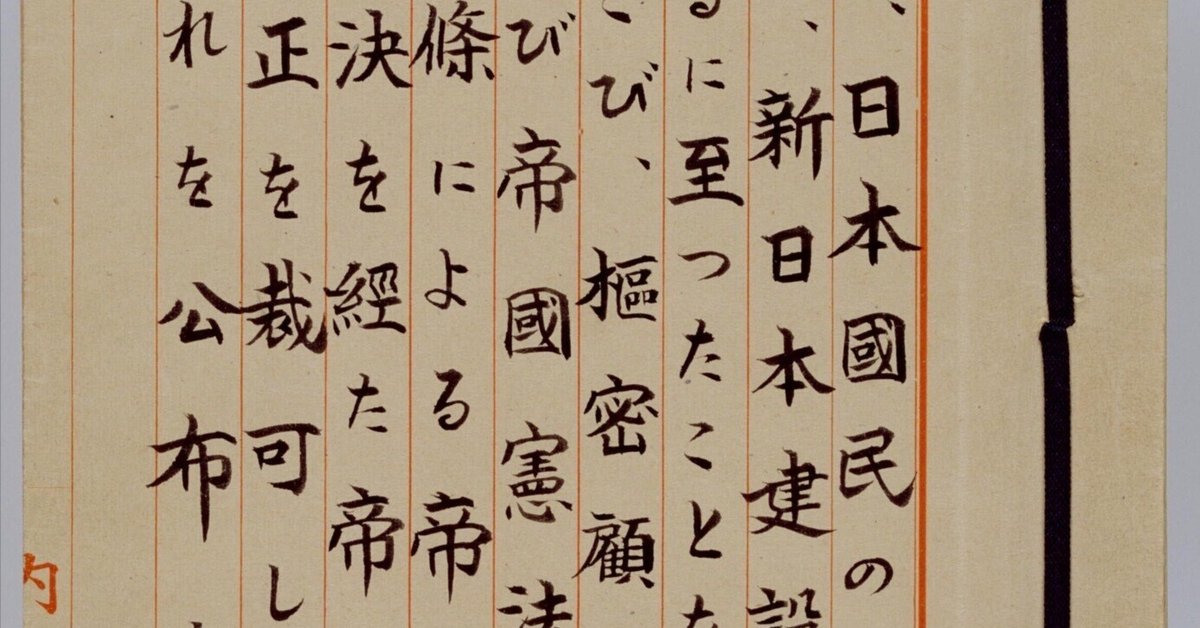

「日本国憲法」御署名原本(画像)は、国立公文書館デジタルアーカイブの資料を参照した。

「日本国憲法」現代仮名遣いは、国立国会図書館『日本国憲法の誕生』「憲法条文・重要文書」日本語版を参照した。

「日本国憲法」英訳「The Constitution of Japan」(『英文官報 Official Gazette, English Edition』に掲載されたものと思われる)*1は、国立国会図書館『日本国憲法の誕生』「憲法条文・重要文書」英語版を参照した。

日本国憲法

上諭・御名御璽・大臣の副署

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼

外務大臣 吉田茂

国務大臣 男爵 幣原喜重郎

司法大臣 木村篤太郎

内務大臣 大村清一

文部大臣 田中耕太郎

農林大臣 和田博雄

国務大臣 斎藤隆夫

逓信大臣 一松定吉

商工大臣 星島二郎

厚生大臣 河合良成

国務大臣 植原悦二郎

運輸大臣 平塚常次郎

大蔵大臣 石橋湛山

国務大臣 金森徳次郎

国務大臣 膳桂之助

「朕」という一人称は、天皇裕仁のことを示している。天皇の名前をそのまま呼ぶのは不敬に当たるということで、どの資料にも「御名御璽」と書かれている。原稿用紙において、「裕仁」の名が一番上に署名され、そこから日付と各大臣の署名が字下げされていく。つまり原稿用紙の中に、天皇の位の高さが表現されているわけである。

憲法改正の手続主義

天皇が最初に述べていることは、第一に、この新たな日本国憲法が、帝国議会の手続きを経て、裁可されたものであることを示している。手続主義的な観点からすれば、こうした公的な承認を経ている点が重要である。この憲法改正手続のプロセスについて、芦部信喜(1923年-1999年)は次のように整理している。

内閣草案の公表に先立つ4月10日、はじめて女性の選挙権を認めた普通選挙制による総選挙が行われ、5月22日に第一次吉田内閣が成立した。内閣草案は、明治憲法73条の定める手続に従い、6月20日、新しく構成された第90回帝国議会の衆議院に、帝国憲法改正案として提出された。衆議院は、原案に若干の修正を加えたのち、8月24日圧倒的多数をもってこれを可決し、貴族院に送付した。貴族院の審議は8月26日に始まり、ここでも若干の修正が施され、10月6日これも圧倒的多数をもって可決された。衆議院がその修正に同意し、帝国議会の審議が完了したので、改正案は、枢密院の審議を経て、11月3日「日本国憲法」として交付された。

ここで「女性の選挙権を認めた普通選挙制による総選挙が行われ」たことは、日本国憲法制定の自律性を支える要因の一つとして理解されている(芦部、前掲書、29頁)。

大日本帝国憲法と日本国憲法の不/連続性?

第二に、「帝国憲法の〈改正〉the amendments of the Imperial Japanese Constitution」という文言から推察すると、大日本帝国憲法と日本国憲法との間には、変化を伴う歴史的な連続性がある、と見るべきである。芦部信喜によれば、このことは「73条による改正という手続をとることによって明治憲法との間に形式的な継続性をもたせる」に過ぎず、「明治憲法から日本国憲法への「法的連続性」が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかない」(芦部信喜『憲法 第八版』岩波書店、31頁)という。その理由について芦部は次のように述べている。

……というのは、そもそも、憲法改正規定による憲法改正には一定の限界があり、その憲法の基本原理を改正することは憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので、それは一種の自殺行為であると考えられ、明治憲法に関しても、学説上、天皇主権や天皇が統治権を総攬するという「国体」の変革は法的には不可能であると考えられていたからである。

ここで「一種の自殺行為」とはどういうことなのか。「一種の自殺行為」とは明らかにレトリックであるから、これを憲法学の説明として用いることに問題がないとは言えないが、少なくとも欽定憲法の枠内で改正手続を行い、君主主権から国民主権に移行することは、君主主権という欽定憲法の原理に反するから出来ない、ということを意味していると思われる。だが、君主主権から国民主権への移行は、明治憲法の改正として現に行われたのである。ということは、「憲法改正規定による憲法改正には一定の限界があり、その憲法の基本原理を改正することは憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので、それは一種の自殺行為であると考えられ、明治憲法に関しても、学説上、天皇主権や天皇が統治権を総攬するという「国体」の変革は法的には不可能である」という学説は誤謬であると考えられる。では、どこに誤謬があったのだろうか。

憲法改正は「革命」たり得るか

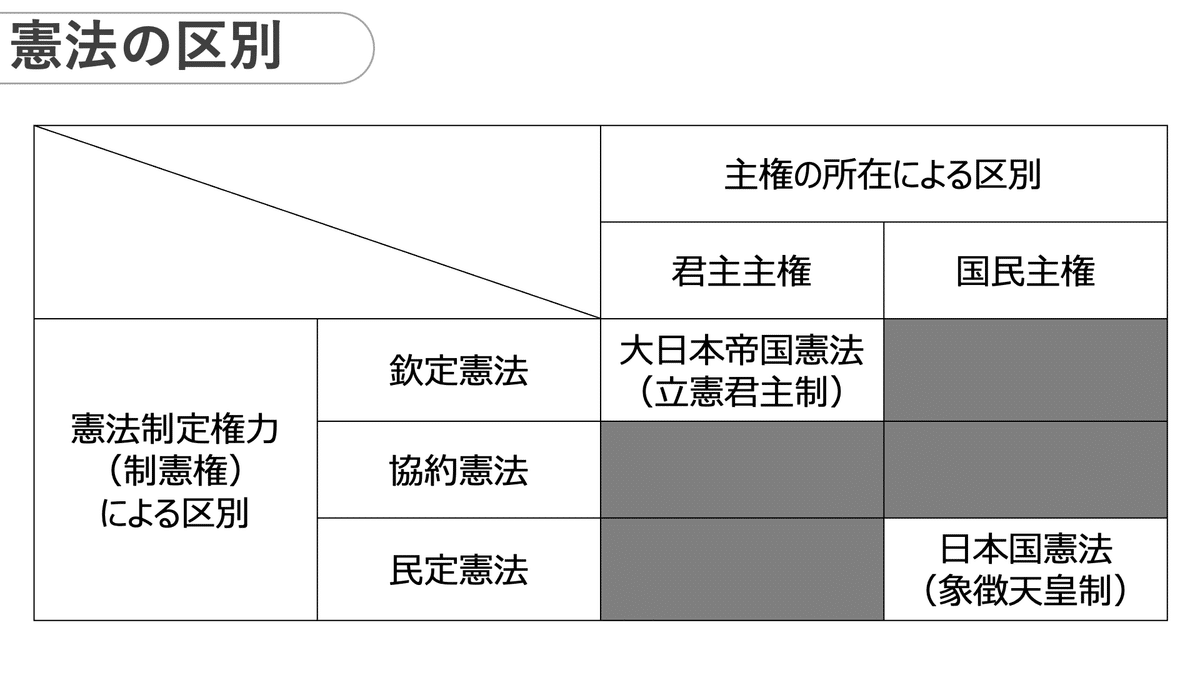

欽定憲法と民定憲法という、二つの異なった憲法制定権力に基づく憲法の存在様式がある。

憲法を制定する主体の点からして、君主によって制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か、君主と国民との合意によって制定される協約憲法か、という区分などがある、と説かれてきた。

ここでは、その憲法を作った主体がそのままその憲法の主権者と見做されることが通例となっている。欽定憲法は、君主がその憲法を作ったから、その憲法の主権者もまた君主であり、民定憲法は、国民がその憲法を作ったから、その憲法の主権者もまた国民である、というように。しかしながら、〈誰がその憲法を作るのか〉という憲法制定権力(制憲権)による区別と、〈誰がその憲法の主権者であるか〉という主権の所在による区別とは、本来区別されるべき事柄であると私は考える。換言するならば、〈憲法をその外側から作る主体〉と〈憲法の内部における主体〉とは区別されなければならないということである。〈欽定憲法か民定憲法か〉をめぐる問題は、憲法制定権力(制憲権)による区別の問題であり、〈憲法をその外側から作る主体〉の問題である。これに対して、〈君主主権か国民主権か〉をめぐる問題は、主権の所在による区別の問題であり、〈憲法の内部における主体〉の問題である。

宮澤俊義(1899年-1976年)のいわゆる「八月革命説」は、上記の憲法の区別を原理的に〈のりこえ不可能なもの〉と考え、だからこの〈のりこえ不可能なもの〉の移行を(法的擬制としての)「革命」と称したのである。しかしながら、この移行は明治憲法から日本国憲法への改正手続において実際に完遂されたのだから、憲法の基本原理に反する改正は妨げられることがないということ、そして憲法の区別は憲法改正によって原理的に〈のりこえ可能なもの〉である、と理解する方がヨリ合理的であろう。

(つづく)

註

*1:「日本国憲法」の英訳について詳しくは、平野2024、73頁以下を参照されたい。