アダム・スミス『国富論』試論

はじめに

本稿では,アダム・スミス(Adam Smith, 1723–1790)の主著である『国富論』(The Wealth of Nations)の読解を試みる.

本書の正式なタイトルは『諸国民の富の本性と諸原因に関する探究』(An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776)である.すでにこのタイトル一つ取り上げても,スミスのいう「富」とは何か,「ネイション」*1とは何か等々,疑問がつきない.そしてこれらの問いは,スミスが生きていた時代と決して無関係ではないはずである.

スミスが生きていた頃*2はまだ経済学(economics)というディシプリンそのものが確立していなかった.いわゆる古典派経済学の黎明期だけあって,『国富論』には驚くほど多岐にわたるテーマがふんだんに盛り込まれている.例えば,『国富論』からスミスの「大学」論を取り上げることも可能である.以下では,そのような『国富論』の射程の深さと広さとを明らかにしていきたい.

アダム・スミス『国富論』

経済の基盤としての「あらゆる国民の年間労働」

あらゆる国民の年間労働は,その国民が年間に消費する生活の必需品と便益品のすべてを本源的に供給する元手 fund であり,その生活の必需品と便益品は,直接的な労働生産物であるか,あるいはその〔労働〕生産物によって他の諸国民から購入したもので成り立っている.

“fund”は,ラテン語の“fundus”(「底」や「基礎」の意)から来ている.巷のニュース等でよく耳にする「投資ファンド」は,投資運用する組織を指すことが多くなっているが,その「ファンド」は投資のための「元本」や「資金源」という意味合いを持っている.ここでスミスは,貨幣としての資本ではなくて,「あらゆる国民の年間労働」を「元手 fund」と見做している.では,それは何の「元手」であろうか.スミスは,消費財の供給という経済の仕組みの根底にあるものとして,「あらゆる国民の年間労働 annual labour of every nation」をすべての経済的関係の基盤に据えるのである.

政治経済学の単位としての「ネイション」

ここで「ネイション」がどのような範囲を指すかという問題はあるが,少なくともスミスは「ネイション」を政治経済学の単位として取り扱っている*3.塩川伸明(1948–)は「ネイション」について次のように述べている.

もっとも,細かく見ると,英語圏の中でも国によって微妙な違いがある.アメリカ合衆国の場合には,「ネイション」はほぼ完全に「国民」の意味であって,エスニックな意味はないといってよい.「多数のエスニシティが,その複数性を超えて単一のアメリカン・ネイションに統合する」という発想が優越的である(アメリカでは「ナショナル」という言葉は「民族的」ではなく,「全国的」という意味になる).これに対し,カナダでは英語系ネイションとフランス語系ネイションがそれぞれ存在するという見方が優勢であり,英国にはイングランド・スコットランド・ウェールズという複数のネイションがある(アイルランド独立の前はアイルランドも含まれたが,その後は北アイルランドのみが残った).ここでは,「ネイション」の語にある程度までエスニックな要素が含まれており,日本語の「民族」に近い.関連して,「多民族国家」はアメリカではmultiethnic stateだが,イギリスではmultinational stateともいわれる.このような微妙な問題はあるが,ともかく大まかにいえば,英仏のネイション観はエスニシティ*4から相対的に遠い.

塩川によれば,「エスニシティ」とはひとまず区別される「ネイション」が,イギリスにおいては「エスニックな要素」(その際にはイングランド・スコットランド・ウェールズなどの文化的な違いが想定されている)を多少なりとも含んでいるという.

スミスの生きた18世紀に即して言えば,当時のイギリスはグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain, 1707–1801)と呼ばれ,グレートブリテン島全体の領域において,イングランド王国(ウェールズを含む)とスコットランド王国という複数のネイションから成り立っていた.本書のタイトルにある「諸国民 Nations」には,まさにグレートブリテン島におけるこれら複数のネイションが観念されていたといえるのではないだろうか.

供給の良し悪しを決めるもの

かくして,この〔労働〕生産物,あるいはその生産物によって購入されるものが,それ〔労働生産物または購入物〕を消費することになる人々の数に対して,より大きいかより小さい割合を負うにつれて,その国民は,〔それを用いる〕機会を持つすべての必需品と便益品を,より良くもより悪くも供給されるであろう.

ここで注意しなければならないのは,供給の「良し悪し better or worse」は,その「国民 nation」の数ではなく,「それを消費する人間 who are to consume it」の数に依存しているという点である.例えば,世の中には喫煙者もいれば禁煙者もいるように,喫煙者数は総人口と同じではない(喫煙者数<総人口).もし喫煙者数が少なく禁煙者数がより多いとすれば,たばこは潤沢にあることになるだろうし,逆もまた然りである.このように供給の良し悪しの決め手となるのは,総人口というよりはむしろその消費者の数なのである.

一国経済を規定する二つの周辺事情

しかし,この割合は,どの国民も次の二つの異なった周辺事情によって規定されているに違いない.〔その事情とは〕第一に,その〔国民の〕労働に一般的に応用されている技能・器用さ・判断力によるものである.そして,第二に,有用労働に雇用されている人々の数と,そのような労働に雇用されていない人々の数とのあいだの割合によるものである.何れの特定の国民の土壌や気候や領土の広範さがいかなるものであろうと,その〔国民の〕年間の供給が豊かであるか乏しいかは,その特定の状況の中で,これら二つの周辺事情に依存しているに違いない.

先のパラグラフに出てきた「割合」は,生産物量(自国の生産物と他国から購入した生産物の総計)と消費者数(≠国民の数)との比率のことであったが,この「割合」を決めるのは「二つの異なった周辺事情 two different circumstances」,すなわち(1)労働者の技術力(技量や手先の器用さや,経験に基づく判断力など),そして(2)一国民に占める「有用労働」への従事者数の割合である.「土壌,気候,領土の広範さ」等々はそれぞれの地域ごとに異なっており——その違いをモンテスキューは『法の精神』で考察した——,地球上に同じ環境の場所は一つとして存在しない.したがって,各地を比較対照し分析するための共通の指標が必要となる.その指標となるのが,こうした「二つの周辺事情」なのである.

「未開の諸民族」と「文明化した諸国民」

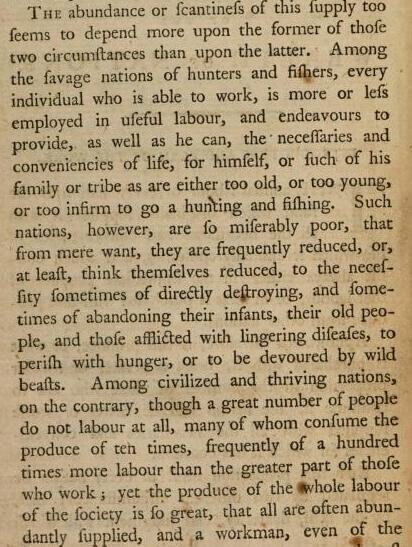

またこの供給が豊かであるか乏しいかは,これら二つの周辺事情のうち,後者より前者のほうにいっそう多く依存しているように思われる.狩猟者と漁撈者からなる未開の諸民族のあいだでは,働くことのできるあらゆる個人は,多かれ少なかれ有用労働に従事しており,そして自分自身のために,あるいは狩猟や漁撈に行くには年寄り過ぎたり,若過ぎたり,虚弱過ぎたりする彼の家族や部族の人々のために,彼は可能な限り生活の必需品と便益品を供給しようと努力する.しかしながら,そのような諸民族は,悲惨なほどに貧しいので,窮乏のあまり,彼らの幼児たち,彼らの年寄りたち,そして長引く疾病に苛まれている人々を,ときには直接打ち殺し,ときには放棄し,そして飢え死させたり,野生の獣たちによって貪り食われざるをえなくなるほどであり,あるいは少なくとも,そういう必要にせまられている,と思いこむほどである.これに対して,文明化され繁栄している諸国民のあいだでは,人民の大勢の数は全く労働していないにもかかわらず,そのうちの多くは,仕事する人々の大部分よりも一〇倍,しばしば一〇〇倍もの〔労働〕生産物を消費するのである.それでもなお,社会の労働全体の生産物はたいへん豊富であるから,多くの場合,誰であれ豊富に供給されるのであって,最低・最貧の階層の職人でさえ,もし彼が倹約家で勤勉であるならば,どんな未開人が獲得できるよりも多くの生活の必需品と便益品の分け前を享受することができるのである.

ここで重要なことは,国民が享受することができる生活必需品の供給の増大は,有用労働への従事者の多さに比例するのではないという点である.「文明化され繁栄している諸国民のあいだでは,人民の大勢の数は全く労働していないにもかかわらず」,「狩猟者と漁撈者からなる未開の諸民族のあいだでは,働くことのできるあらゆる個人は,多かれ少なかれ有用労働に従事して」いるのである.多く働けば働くほど生活必需品を得られるのではなく,文明化された国民は別の仕組み——分業——を有しているから豊かなのである.

加えて,ここでは大きく分けて二つのネイションが生産力の観点から比較されている.それら二つのネイションとは,第一に「狩猟者と漁撈者からなる未開の諸民族 savage nations of hunters and fishers」であり,第二に「文明化され繁栄している国民 civilized and thriving nations」のことである.

ところで,“savage nations”は邦訳では「野蛮民族」(大河内一男監訳),「未開民族」(水田洋監訳),「未開な国」(高哲男訳)と訳されている.“savage”を「野蛮」と訳すべきか,それとも「未開」と訳すべきか迷うところである.中村隆之(1975–)によると,“barbare”と“sauvage”には次のような違いがあるという.

ところでいま「野生人」という言葉を使ったのには理由があります.フランス語では「野蛮人」を指す“barbare”(バルバール)のほかに“sauvage”(ソヴァージュ)がしばしば用いられるからです.これらの語は,文明を知らない状態にある人々を指す点では同じですが,“barbare”が文明言語を話せない人というニュアンスを帯びるのにたいし,“sauvage”は語源的には「森に住む人」を指します.ですから“sauvage”のほうは動物との親近性がある語として解されます.森のなかで未開生活を送る人々,というイメージが典型です.「未開人」ともよく訳されますが,ここでは「野生人」としておきます.

中村によれば,古代ギリシャ人が言語を話さぬ異国人のことを「バルバロス」と呼んだことは,古くはヘロドトス『歴史』にみられるという.さらに中村は別の箇所で次のように述べている.

モンテスキューは『法の精神』(一七四八年)で“sauvage”(野生人)と“barbare”(野蛮人)を分類し,前者は狩猟民を典型とし,団結できない小民族,後者は牧畜民を典型とし,団結できる小民族としました.これらの野生/野蛮の段階と対置されるのが文明であり,野生/野蛮の段階にある民族は土地を耕作しないとしました.

スミスが先に「狩猟者と漁撈者からなる未開の諸民族 savage nations of hunters and fishers」と述べていたことは,モンテスキューのこの分類と重なっているように思われる*5.

少なくとも,スミスの文脈では,“savage nations”は「文明化され繁栄している国民 civilized and thriving nations」と対照的な概念であると考えられるので,“savage”をさしあたり(「文明化 civilized」と対照をなす)「未開の」という言葉で訳すことが最も相応しいように思われる.

(つづく)

注

*1: 翻訳家の山岡洋一(1949–2011)は,「ネイション」の訳語について問題提起している.山岡洋一「『国富論』の書名の翻訳をめぐる問題」を見よ.

*2: スミスの生涯について詳しくはフィリップソン2014を見よ.

*3: 「ネイションとは,民族ないし何らかのエスニックな共同体を指示する概念ではなく,ステイトとその構成員の間の新しい関係を成立させる思想,政策,制度などの複合である.ネイションとは,生産力および富の主体を表示する概念であるとともに,このネイションを単位とする生産力と富を増大させることがステイトの新しい使命であることを自覚した一つの思想体系である.」(平子2003).

*4: 「エスニシティ」とは,「とりあえず国家・政治との関わりを括弧に入れて,血縁ないし先祖・言語・宗教・生活習慣・文化などに関して,「われわれは〇〇を共有する仲間だ」という意識——逆に言えば,「(われわれでない)彼ら」はそうした共通性の外にある「他者」だという意識——が広まっている集団を指す」(塩川2008: 3-4).

*5: 「この使用例を『国富論』まで時系列に沿って追ってみると…(中略)…Aノートでは,いずれかといえばタテの歴史4段階論(狩猟,牧畜,農業,商業)の中に位置づけられていたかに見える「狩猟民」ないし「牧畜民」としてのアラブ人・タタール人の特質が,Bノートでは明確にアジアの「民族nation」のそれとして,アテナイやローマあるいはとくに「土地の分割」の有無に関わる「ヨーロッパの近代的諸統治」(Hb73)などとの,いわばヨコの比較論へと移し替えられていることも注目されよう.スミスにおけるモンテスキューの文脈の受容が時を追って進行しているわけである.」(大江2014: 96).

文献

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?