読書前ノート(5)

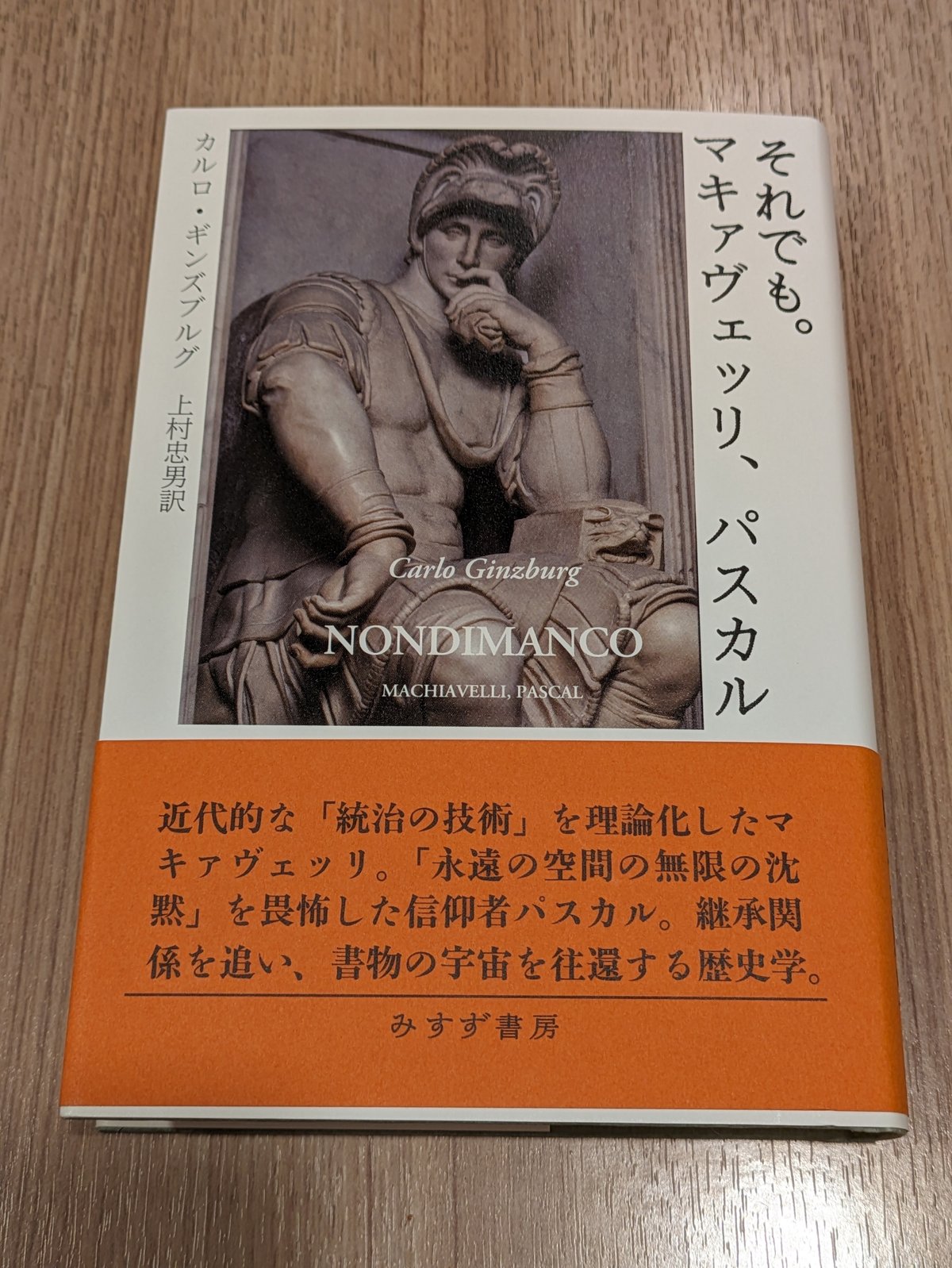

カルロ・ギンズブルグ『それでも。マキァヴェッリ、パスカル』(上村忠男訳、みすず書房、2020年)

従来のマキァヴェッリ研究では「ヴィルトゥ virtù」や「フォルトゥーナ fortuna」という概念が鍵句として参照されてきた。本書の著者であるカルロ・ギンズブルグ(Carlo Ginzburg, 1939-)によれば、たしかにそれらの概念も大事だが、それだけではマキァヴェッリ研究としては不十分であるという。

本書でギンズブルグは、マキァヴェッリがしばしば用いる「それでも」に着目する。「それでも」の原語は«nondimanco»であり、英語で言うと‘nonetheless’である。これは「にもかかわらず」と前置きすることによって、後続の節にある種の〈逆説 paradox〉を示す接続詞である。「それでも nondimanco」という接続詞の後ろには、定則に対する例外が示される。「それでも」をしばしば用いるマキァヴェッリのこのような思考様式を、ギンズブルグはカール・シュミットの「例外状態」(『政治神学』)やパスカルの「奇蹟」と接続する。

本書では、最新の研究を踏まえた上でいくつもの〈逆説〉が示されている。つまり、ギンズブルグが「それでも nondimanco」をモチーフに本書で試みたのは、ある種の逆説、パラドックスを示すことだったといえる。マキァヴェッリとパスカルという、一見すると繋がりがなさそうな思想家に結節点を見出しているのは、まだ序の口に過ぎない。

ニッコロ・マキァヴェッリ『ディスコルシ 「ローマ史」論』(永井三明訳、筑摩書房、2011年)

これほどまでに外交官としての彼の経験が生かされている書籍があるだろうか。リウィウスの『ローマ史』を参照しているとはいえ、その筆致はマキァヴェッリ自身による実際の人間観察なくしては書けない力強さに満ちている。

本書でマキァヴェッリは「ヴィルトゥ virtù」と「フォルトゥーナ fortuna」という二つの概念を用いてリウィウスの『ローマ史』を分析している。だが、マキァヴェッリが「ヴィルトゥ」と「フォルトゥーナ」という概念を用いて描き出す人物像は、哲学者によって理想化された抽象的な人間像ではなく、なまなましく活き活きとしていて、しかも決して立派なものばかりではない。

さて、ダヴィデは疑いもなく、軍人として、また学者として、さらに裁判官として、きわめて優れた才幹(ヴィルトゥ)を備えた人物だった。彼は軍事的能力に秀で、近隣諸国を破って服従させたのち、息子のソロモンに平和な王国を残した。後を受けたソロモンは戦争によらずに、もっぱら平和的な手段で国家を維持して、父王の遺徳と遺業を、楽々と享受することができた。ところがソロモンは、その子レハブアムに同じような遺産を残すことができなかった。またレハブアムも、祖父が持っていたような手腕もなければ、父が得たような幸運(フォルトゥーナ)にも恵まれなかったので、わずかに国王の六分の一を遺産として残すのがやっとだった。

「ヴィルトゥ」が、個人の優れた能力によって国家の統治を成し遂げられる力のことを指し、その力能それ自体は、血縁によっては容易に遺産相続され得ないものであるのに対して、「フォルトゥーナ」とは、個人の力ではどうあがいてもその流れには抗えない運、巡り合わせのことである。

…いったい人間の常として、その欲望には際限がない。そして、やろうと思えばどんなことをやってみてもかまわないのだし、また、望みをどこまで広げようと、これは当人の勝手しだいである。しかし、当然の成り行き(フォルトゥーナ)として、思い通りには実現できないのが普通だ。そのために、どこまでいっても人間の欲望は飽くことを知らない、という宿命を背負わされることになっている。この結果、人間は心の中に不満が絶えず、現状にはうんざりするようになってくる。こうして、人びとは現実を悪しざまにに罵って、これという筋道の通った理由もないのに、過去を称えて未来にあこがれるようになる。

ちなみに「フォルトゥーナ」という概念は、人間の恣意的な行為にとって外的なものとして現れるが、いわゆる必然性とは区別される。自由と必然性とは二項対立の概念であるが、「フォルトゥーナ」は、自由と必然性のいずれに対しても外部から働きかける。マキァヴェッリは、必然性、すなわち必要に迫られたもののことを「ネチェシタ necessità」と呼んでいる。

いったいに人間の行動には必要(ネチェシタ)に迫られてやる場合と、自由な選択の結果による場合がある。そして、その行動が威力を発揮するのは、選択の威力が発揮できない、〔むしろせっぱつまった〕時と考えられる。ゆえに、都市を建設するのにも、不毛の地を選ぶのが良策と考えられる。

マキァヴェッリがリウィウス『ローマ史』を参照するのは、過去に起きた出来事を具に検討すれば、これから起こり得る事態にも容易に対処できる方策を打ち立てることができるからである。と同時に、本書が今でも読み継がれる古典たり得るのは、マキァヴェッリの観察する人間描写が非常に優れているからでもある。

現在や過去の出来事を考えあわせる人にとって、すべての都市や人民の間で見られるように、人びとの欲望や性分は、いつの時代でも同じものだということが、たやすく理解できる。したがって、過去の事情を丹念に検討しようとする人びとにとっては、どんな国家でもその将来に起こりそうなことを予見して、古代の人びとに用いられた打開策を適用するのはたやすいことである。また、ぴったりの先例がなくても、その事件に似たような先例から新手の方策を打ち出すこともできないことではない。

このように述べるマキァヴェッリであるが、他ならぬ彼自身の人生においては、「ヴィルトゥ」と「フォルトゥーナ」はどのような役割を果たしたのであろうか。

伊藤 邦武/山内 志朗/中島 隆博/納富 信留(責任編集)『世界哲学史』(筑摩書房、2020年)

「世界哲学史」とは聞きなれない言葉である。「哲学史」に「世界」がかかっているが、この「世界」は形容詞であろうか。形容詞だとすれば、「哲学史」を「世界的なもの」として制限することを狙いとしているのだろうか。否、むしろこの「世界」は従来のいわゆる「西洋哲学史」という制限を乗り越えることが意図されている。

そもそも「哲学史」とは何であろうか。「哲学史」とはアタマの使い方の見本市・展示会のようなもので、さすがに「阿呆の画廊」(ヘーゲル)とは思わないけれども、素人には絵画の美学的な見方が分からないのと同じで、実際の阿呆は哲学史を見ても何がなんだか内容をサッパリ理解できない、ということは起こり得る。

別の言い方をすると、「哲学史」とは「思考のモデルを集めたもの」である。思考のモデル化は統計分析のモデルみたいなイメージであり、ある種のグラフを分析するときに有用だと認識された思考パターンのようなものを想定している。「哲学史」における思考モデルの例としては、マルクスに見られるような「資本主義の分析の場合はこの思考モデル」、カントに見られるような「人権の分析の場合はこの思考モデル」、アリストテレスに見られるような「論理の分析の場合はこの思考モデル」のように、対象の概念に即して有益な思考のモデルの先例を哲学史の中にいくつも見いだすことができる。個々の哲学者を研究することは、その思考モデルを精緻化することに寄与する。精緻化された思考モデルの歴史的変遷を比較するのが思想史である。

さて、「世界哲学史」の「世界」には、「哲学とは根本的に〈西洋〉のものである」という裏返しの〈オリエンタリズム〉=西洋中心主義に対抗すべく、〈東洋〉の哲学をも本シリーズの射程に入れるという意図が込められていると思うが、哲学が本来考えようとしていたことは根源的な原理・原則だとすると、哲学が本来的には地理的に、局所的なものを目指していなかったことは自明であり、グローバルな、世界的に、地理的なバランスを取ることが哲学的にはかえって不釣り合いになるおそれもあるように思われる。

とはいえ、イギリス経験論、ドイツ観念論、フランス現代思想、イタリア哲学、インド哲学、東洋哲学といったように、その「哲学」が地域に根ざした特徴を持っていることも事実である。〈哲学の地域性〉という事象が、私には何だか不思議に思われてならない。その地域の持つ歴史、文化、風土といった〈土台〉がその人の思考モデルをを規定しているのだろうか。そのように説くのは〈唯物論〉と呼ばれる思想であるが、これもまた一つの思考モデルの一つであることに変わりはない。これを考察するには思考モデルを思考するメタな哲学が必要である。同様に「世界哲学史」はそれ自体さらなる考察の対象であり、本シリーズの「別巻」がこの点を補完する役割を果たしている。