薬剤給付管理業者(PBM)の役割とFTCによる調査・追及

帰国や転職などのバタバタにより、前回の投稿から5か月以上が経過してしまいました。既に米国を離れていますが、まだ取り扱っていなかった米国保険制度特有のトピックがありますので、今回紹介いたします。

Ⅰ. はじめに(2024年9月21日の新聞記事)

今回は内容に入る前に2024年9月21日の日経の記事を1つ紹介します。

この事件は、米国連邦取引委員会(FTC)が、薬剤給付管理業者(PBM)の大手3社に対して、インスリンの価格を不当に釣り上げているということを理由に、審判手続を開始したというものです。

医薬品の価格を釣り上げるのは不適切ではないかということは直感的にイメージできるものの、このニュースに関しては、多くの人は、(たとえそれなりにヘルスケア業界に詳しい人でも)何の話かさっぱりなのではないでしょうか。本投稿では、

・そもそもPBMとは

・PBMに対するFTCの調査

に触れて、この新聞記事で取り上げられている審判手続の背景をより詳しく理解することを目的とします。

(なお、私は米国反トラスト法の専門ではありませんので、そもそも審判手続とは何か、どの法令のどの要件が問題となっているのかといった反トラスト法の議論は割愛いたします。)

Ⅱ. PBMとは

PBMとは、Pharmacy Benefit Manager(またはPrescription drug Benefit Managers[1])の略で、日本語では、薬剤給付管理業者などと訳されています[2]。インターネットで日本語の記事を見ると、「薬剤給付管理」と書かれている例も多く見られますが、これは厳密にはPharmacy Benefit Managementの日本語訳ということになります。

PBMのサービス内容

PBMは1960年代後半に、健康保険会社向けの請求処理や管理サービスの提供を開始しました。その後、サービスの範囲が拡大し、PBMは、医薬品サプライチェーン(供給網)のさまざまなセクター(製薬会社、薬局、保険会社・雇用主・労働組合・連邦政府・州政府などの保険者)間の仲介者としても機能するようになりました。現在、PBMは、民間保険会社のプラン、Medicare Part Dの処方薬プラン、Medicaidのマネージドケアプラン、提携する保険会社やその他の保険者が提供するプラン向けにサービスを提供しています。主なサービスとしては、以下のものが挙げられます[3]。

フォーミュラリーの設計:フォーミュラリーとは、医薬品の推奨リストのことで、そのリストを基に、保険会社等は、保険償還の対象となる医薬品を決定します。ここ数年、日本でも普及してきている仕組みですので、医薬品業界に携わっている方々には馴染みのあるものかと思われます。各PBMは、自社でフォーミュラリー開発委員会(formulary development committee)を組織し、フォーミュラリーに載せる医薬品を選定しています。

製薬会社との契約締結:PBMは、製薬会社とリベート契約を結ぶことが多くあります。すなわち、製薬会社は、自社製品をフォーミュラリーに優先的に掲載してもらう見返りとして、PBMに対して、リベートを支払います。このリベートの結果、保険者にとっての医薬品の正味価格は、(薬局で患者の自己負担額や控除額を決定する)販売時点価格よりも大幅に低くなることが多くあるとされています。また、PBMと製薬会社が、ジェネリック医薬品をフォーミュラリーから除外することを条件とするリベート契約を結ぶ場合があるという証拠も示されています(この点は後述します。)。

薬局との契約および薬局ネットワーク(※)の構築:PBMは、被保険者が処方薬を受け取れる薬局ネットワークを構築するため、薬局と契約を結びます。この契約には通常、薬局が最終的に受け取る金額を決定するための払い戻し率や販売後の調整条項が含まれています。保険プランの顧客(=被保険者)の要望に応えるため、PBMによっては、数千にも及ぶ薬局のネットワークを管理しています。(※ネットワーク:米国では、医療保険に加入すればどこでも一律に医療保険が適用されるのではなく、保険会社によってその会社の医療保険を適用可能な医療機関や薬局が異なります。この医療保険が適用可能な医療機関や薬局を総称してネットワークといいます。なお、ネットワークについては、実際に治療が必要になった時にどう困るかという実体験を「実体験からみる米国医療保険のシステム」に掲載しています。ご興味がありましたら、ご参照ください。)

薬剤利用管理:PBMは、患者が医師に処方された薬にいつ、どのようにアクセスできるかに影響を与えるさまざまな臨床管理サービス(一例として、①事前認可:患者が処方薬を入手する前に、PBMに雇用されている医療提供者による審査を必要とする、②ステップセラピー:優先される低コストの薬をまず使用し、その薬が効果がないと医師が判断するまで非優先の薬を使用できないとする、③数量制限:特定の疾患に対して患者が受け取れる投薬量を制限する。)を提供しています。これらは一般的に「薬剤利用管理」(drug utilization management)と呼ばれ、保険者のコストを抑えるのに役立ちますが、保険者の利益を患者の最善の利益よりも優先するような利用管理の悪用が懸念されています。

請求処理:PBMは、電気通信システムを使用して、患者の処方情報を薬局とPBMの間で伝達します。このシステムでは、薬剤の払い戻し率、患者の健康保険適用範囲、自己負担額などに関する情報を薬剤師に提供します。

代表的なPBM(水平統合と垂直統合)

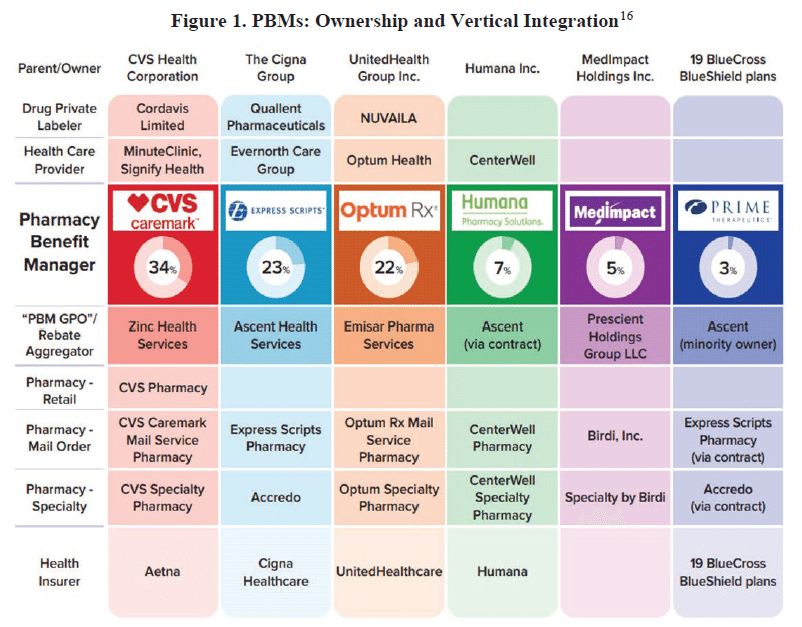

PBMは、過去20年間で急激に統合が進んでいます。2004年当時、PBMの上位3社は、合計で(日本のマーケットの規模感からすると、それでも大規模ですが)1億9000万人にサービスを提供し、処方薬請求の52%を管理しているに留まりました。それが現在では、上位3社(CVS Caremark,、Express Scripts、OptumRx)は、約2億7000万人にサービスを提供し、処方薬請求の79%の請求を管理しています。さらに、Humana Pharmacy Solutions、MedImpact、およびPrimeを加えた上位6社は、現在アメリカ国内の処方薬請求の94%を管理しています[3]。

このようにPBM間での水平方向の集中が進んでいることに加えて、大手6社のPBMは、医薬品サプライチェーンや医療分野の他のセグメント全体で幅広くサービスを提供する巨大なコングロマリット(複合企業)の一部となっており、垂直方向でも統合が進んでいます。例えば、CVS Caremarkはその名前からピンとくる方もいるかと思いますが、米国の大手薬局チェーンCVS Pharmacyを傘下に収めるCVS Healthの一部となっています。また、Express ScriptsはCigna、OptumRxはUnited Healthとそれぞれ大手保険会社グループの一部となっています。

大手6社の水平統合(現在のマーケットシェア)、垂直統合(どの企業グループに属するか)の状況は以下のとおりです。

PBMの存在意義(CVSの説明)

ここまで読んでいると、PBMは不当に競争を阻害している存在なのではないかという感覚を持つかもしれません。本投稿の後半では、まさにそのような観点でFTCがPBMを調査、追及している状況を取り上げますが、その前に、PBMの存在意義について、CVSのウェブサイトにある説明を紹介しておきます。

当社は、薬剤給付管理業者(PBM)として、薬剤費の削減や人々が健康を維持するために必要な医薬品への手頃な価格での提供に貢献し、ヘルスケアシステムで重要な役割を果たしています。PBMは、毎年、患者1人当たり1,000ドル以上の節約を実現し、1ドル分のサービスあたり10ドルのコストを削減しています。

CVS Healthでは、薬剤費の自己負担額を抑え、医薬品メーカーと直接交渉することで値引きを獲得し、患者の安全を促進し、お客様の特定のニーズをサポートすることで、より良い健康成果を目指しています。過去6年間連続で薬局でのコスト削減に取り組み、現在、当社会員の30日分の薬の自己負担額の平均は9ドル未満となっています。昨年は、約70%の会員が処方薬の自己負担額を100ドル未満に抑えました。

このように、PBMの立場からは、その活動により患者の処方薬の自己負担額が節約できていると説明されています。

Ⅲ. FTCによる調査

垂直統合の影響に関する調査

上記Ⅱのとおり、PBMは、自らの活動が患者の負担額軽減に貢献しているものと主張していますが、FTCは、PBMの垂直統合による処方薬へのアクセスや価格への影響を問題視しました。そして、2022年6月7日、FTCは、FTC法第6条(b)に基づく調査を開始し、上述のPBM大手6社に対して、ビジネス慣行に関する情報や記録の提供を求めました[5]。

GPOに対する追加調査

さらに、FTCは、2023年5月~6月にかけて、上記調査と同じ目的で、3つのgroup purchasing organizations(GPOs。共同購入組織)に対しても、ビジネス慣行に関する情報や記録の提供を求めました[6][7]。(話が複雑になるのでここまで言及していませんでしたが、)GPOとは、rebate aggregators(リベート収集会社)とも呼ばれることがある組織で、PBMに代わって製薬会社とリベートを交渉し、そのリベートに関する契約を管理しています。

調査の対象となったのは、Zinc Health Services、Ascent Health Services、Emisar Pharma Servicesの3社で、それぞれCVS、Cigna、UnitedHealthの各グループのGPOとして活動していました。

FTCによる中間報告

2024年7月9日、FTCは上記調査の中間報告を公表しました[8]。報告書によると、PBMは、患者の処方薬へのアクセスやその価格に大きな影響力を持っており、利用可能な薬剤やその価格設定に大きな影響を与えています。この影響により深刻な結果が生じる可能性があり、調査を受けたアメリカ人の約30%が、高額な薬剤費のために処方された薬の服用量を減らしたり、服用を控えたりしていると報告されています。

また、この中間報告書では、PBMが独立系薬局に対して不公平で恣意的かつ有害な契約条件を課していると指摘しています。これにより、独立系薬局がビジネスを継続し、地域社会にサービスを提供する能力が損なわれる可能性があるとされています。

より具体的には、以下の事項が中間報告で指摘されています。

集中化と垂直統合:薬剤給付管理のマーケットは高度に集中が進んでおり、最大手のPBM各社は、米国の最大手健康保険会社やスペシャリティ薬局、小売薬局と垂直統合しています。

2023年には、上位3社のPBMが全米の薬局で調剤された約66億件の処方のうち80%近くを処理し、上位6社では90%以上を処理しています。

上位3社のPBM系列の薬局が、スペシャリティ医薬品[9]の収益の約70%を占めています。

強力な影響力:上記の高い集中度と垂直統合の結果、主要なPBMはアメリカ人の処方薬へのアクセスや価格に大きな影響を及ぼしています。

最大手のPBM各社は、利用可能な薬剤やその価格、患者が処方薬を受け取れる薬局について強いコントロールを行っています。

PBM は、国民に対する透明性や説明責任を果たさずに、命を救う医薬品へのアクセスと価格に関する重要な決定を監督しています。

自己優遇:垂直統合されたPBMは、自社系列のビジネスを優先する能力と動機があり、非系列薬局が不利になったり、処方薬のコストが増加したりする可能性がある利益相反が生じています。

PBMは、患者を小規模で独立した薬局ではなく、系列薬局に誘導している可能性があります。

上位3社のPBM系列の薬局は、推定仕入れコストを上回る調剤収益を維持し、わずか2種類のがん治療薬で3年に満たない期間に16億ドル近い余剰収益を上げています。

不公平な契約条件:市場の集中度が高まることで、主要なPBMは、小規模な非系列薬局に不利な契約関係を結ばせる交渉力を持つようになっています。

独立系薬局との契約における料金は、最終的な支払い金額を明確に反映していないことが多く、薬剤師にとって払戻し額を把握するのが困難、あるいは不可能となっています。

低コストな競合薬へのアクセス制限:PBMと新薬メーカーは、処方薬のリベートを交渉する際、潜在的に低価格なジェネリック医薬品やバイオシミラー(バイオ後続品)へのアクセスを制限することを明示的に条件とする場合があります。

PBMと新薬メーカーは、メーカーからのリベートを増加させる代わりに、PBMのフォーミュラリーから低価格の競合薬を除外する契約を結ぶことがあるとされています。

このようにFTCは、PBMのビジネスモデルにより、人々が必要な医薬品に手頃な価格でアクセスできない状況が生じていることを指摘しています。FTCのリナ・カーン委員長も、中間報告のプレスリリース[8]において、次のように述べています。

FTCの中間報告は、支配的な薬剤給付管理業者が薬価を引き上げ、特にがん治療薬において患者に過剰請求を行う仕組みを明らかにしています。

この報告書は、PBMが、特に地方のコミュニティに住む多くのアメリカ人が必須の医療のために頼っている独立系薬局に対して、圧力をかける方法についても詳述しています。FTCは、ヘルスケア市場全体の支配的な企業を厳格に監視し、すべてのアメリカ人が手頃な医療にアクセスできるよう、全てのツールと権限を引き続き活用していきます。

Ⅳ. FTCによる追及(冒頭の事例)

上記ⅡおよびⅢの説明で、PBMがどのような組織であり、FTCはPBMをどのように捉えているかいう背景が見えてきたかと思います。ここで、改めて冒頭で紹介した事件の概要を見てみると、FTCが中間報告で指摘した「強力な影響力」、「低コストな競合薬へのアクセス制限」といった問題点がそのまま争点となっていることが分かります。

すなわち、冒頭の事件では、FTCは、上位3社のPBMが製薬会社からの高額なリベートを優先する歪んだリベート制度を作り出し、インスリン製剤の価格を人為的に引き上げたと主張しています。審判開始決定書[10]では、弱い立場の患者にとってより手頃となりえた低価格のインスリン製剤が利用可能になっても、PBMは意図的にそれらを排除し、高価格でリベートが高いインスリン製剤を優先してきたと述べられています。こうした戦略により、PBMとGPOは利益を得る一方で、一部の患者はインスリン製剤の自己負担額が増加することを余儀なくされていると、FTCは訴えています[1]。

数多ある医薬品の中で、なぜインスリン製剤が取り上げられたのかということについては次の背景があるようです。

かつてインスリン製剤は手頃な価格でした。1999年には、イーライ・リリー社製のインスリン薬「Humalog」(日本での製品名「ヒューマログ」)の平均価格はわずか21ドルでした。しかし、FTCによると、PBMの「リベート追求戦略」がインスリン製剤の価格の急騰につながったとされています。2017年には、Humalogの価格が274ドル以上に跳ね上がり、1,200%以上の増加となりました。PBMは、数十億ドルのリベートと関連手数料を得ていましたが、他方で、2019年までにインスリンを必要とする患者の4人に1人が薬を購入できない状況に追い込まれていました[1]。

インスリンの価格といえば、2023年3月に、イーライ・リリーが7割の値下げを実施するなど、製薬会社(イーライ・リリーの他、ノボ ノルディスク、サノフィ)が値下げに動いたことが記憶に新しいです。

しかし、審判開始決定書[10]によれば、被告(PBMおよびGPO)側は、フォーミュラリーにおいて、依然として高価格でリベートが高い製品を追求し、自社の利益を優先しようとしているとされています(黒塗りが多くて分かりにくいのですが、パラグラフ213(35頁)にその旨が書かれています。)。

Ⅴ. まとめ

今回の投稿では、PBMという日本では馴染みのない組織、そのビジネスモデルを取り上げましたので、難しい内容だったかと思います。簡単なまとめとして、以下のことを覚えておいていただければ幸いです。

米国では、薬価は国が定めるものではなく、製薬会社と保険会社等との交渉によって決められる。薬剤給付管理業者(PBM)は、その仲介役として、製薬会社からリベートを受け取り、フォーミュラリー(医薬品の推奨リスト)を設計している。(米国でビジネスを展開する日系製薬会社の関係者も、この仕組みは予備知識として知っておいて損はないです。)

PBMの水平統合と垂直統合が進んだ結果、患者の医薬品へのアクセスや価格に悪影響が生じている。独立系薬局もPBMと不利な条件で契約することを余儀なくされている。

FTCは、このような状況を問題視しており、PBMやGPOに対する調査・追及を行っている。(なお、米国では、FTCや州当局によるヘルスケア業界への追及が頻繁に発生しており、反トラスト法を専門とする米国弁護士にとって注力分野の1つになっています。)

本投稿をもって、米国保険制度の紹介は一区切りにする予定です。今後の投稿は未定ですが、今の業務に関係するトピックや、米国保険制度に関する最新動向などがあれば、紹介していきたいと思います。

[1] FTCのプレスリリース(2024年9月20日)ではこの表記が用いられています。

(https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-sues-prescription-drug-middlemen-artificially-inflating-insulin-drug-prices)

[2] 公正取引委員会ウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/usa/2022usa/202208us.html)

[3] FTC「Pharmacy Benefit Managers: The Powerful Middlemen Inflating Drug Costs and Squeezing Main Street Pharmacies」の9頁以下を参照しています。

(https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/pharmacy-benefit-managers-staff-report.pdf)

[4] https://www.cvshealth.com/news/pbm/why-pbms-lower-drug-costs-better-health-outcomes.html

[5] FTCプレスリリース(2022年6月7日)

(https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/06/ftc-launches-inquiry-prescription-drug-middlemen-industry)

なお、上記[2]は本プレスリリースを日本語で紹介したもの。

[6] FTCプレスリリース(2023年5月17日)

(https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/05/ftc-deepens-inquiry-prescription-drug-middlemen)

[7] FTCプレスリリース(2023年6月8日)

(https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/06/ftc-further-expands-inquiry-prescription-drug-middlemen-industry-practices)

[8] FTCプレスリリース(2024年7月9日)

(https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/07/ftc-releases-interim-staff-report-prescription-drug-middlemen)

なお、上記[3]が当該中間報告。

[9] 「スペシャリティ医薬品」は、日本においても米国においても明確な定義のない用語ですが、中間報告(上記[3])17頁に以下の説明がみられます。

「歴史的にみて、スペシャリティ医薬品は、特別な取扱いや投与が必要とされるものと特徴付けられていました。しかし、スペシャリティ医薬品の標準的な定義は存在しません。現在では、スペシャリティ医薬品は、高額であることなどを含む、さまざまな要素で特徴付けられています。」

[10] Administrative Complaint

(https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/d9437_caremark_rx_zinc_health_services_et_al_part_3_complaint_public_redacted.pdf)

(写真:シカゴの摩天楼。2024年6月訪問。ちなみに、右側にある高いビルは今話題(?)のトランプ次期大統領が建てたTrump International Hotel and Tower。)